Editorial

Die allererste technische Norm, die der Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein herausgab, betraf Backsteinformate. Sie erschien 1883 und markierte den Beginn jener praxisorientierten Normierungstätigkeit, die das Schweizer Bauwesen bis heute prägt.

Dass die erste SIA-Norm ausgerechnet dem Backstein gewidmet war, ist kein Zufall. Konstante Masse und kompatible Formate sind eine Grundvoraussetzung, sollen die Steine auch an Orten Verwendung finden, wo andere Regeln gelten als die im Umfeld der Ziegelei gelebten Traditionen. Jahrhundertelang war das kein Thema, Material wurde meist lokal verbaut.

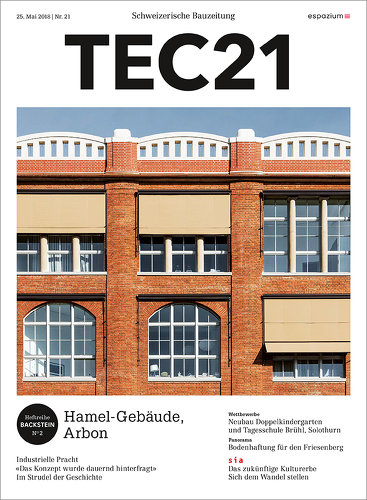

Doch im 19. Jahrhundert änderte sich alles. Die Eisenbahn machte es möglich, Backstein über weite Strecken zu transportieren. Und die Nachfrage stieg: In atemlosem Tempo errichtete man imposante Industrieanlagen – oft aus Backstein, denn das feuer- und witterungsbeständige Material eignete sich gut für Bauten, in denen mit Feuer, Wasser und scharfen Chemikalien hantiert wurde. Auch formal passte Backstein geradezu ideal: Normiert und kleinteilig wie ein Zahnrad verkörperte er die Effizienz des Maschinenzeitalters; zu monumentalen Gebilden gefügt feierte er den sozialen Aufstieg der Industriebarone.

In den vergangenen Dekaden haben sich fast alle gründerzeitlichen Fabrikationshallen geleert. Viele mussten Neubauten weichen. Einige wurden erhalten und transformiert – aus Wertschätzung, aus Spargründen oder um ein Entwicklungsgebiet mit historischer Würde zu veredeln. Letztere Strategie exemplifiziert das Hamel-Gebäude in Arbon: Das schön restaurierte Denkmal bildet den glanzvollen Auftakt zu einem Neubaugebiet.

Judit Solt