Editorial

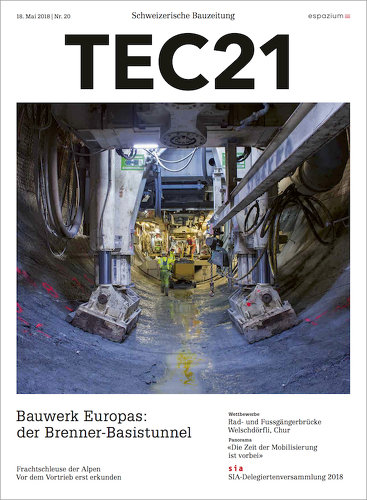

Es entsteht das grösste Bauwerk der Alpen. Nicht nur. Es entsteht das grösste Bauwerk Europas. Nicht nur. Es entsteht die längste unterirdische Eisenbahnverbindung der Welt. Voilà: Es entsteht der Brenner-Basistunnel. Grösser als der Gotthard-Basistunnel dimensioniert, soll er vor allem eines: Fracht schlucken – und somit zukünftig den alpenquerenden Güterverkehr auf der wichtigsten Nord-Süd-Verbindung von der Strasse auf die Schiene bringen.

Die Voraussetzungen hierfür bringt das mit 8.3 Milliarden Euro veranschlagte Ungetüm mit: 400 Züge pro Tag sollen ihn durchfahren können. Ein Projekt der Spitzenklasse, das von vielen kaum wahrgenommen wird. Erst über Meldungen zu den Nordzuläufen, die zeitlich im Verzug sind, erfahren manche, dass der Tunnel überhaupt gebaut wird, ja bereits zu einem Drittel gebohrt ist. Die beeindruckenden Leistungen der Tunnelbauer finden eben unter der Erde statt.

«Grossartig» scheint immer ein Begriff von gestern zu sein. Wer in einem Eurocity durch den Gotthard-Basistunnel fährt, bemerkt den derzeit längsten Eisenbahntunnel der Welt nur daran, dass auch nach mehreren Minuten Durchfahrt immer noch Dunkelheit herrscht. Keine Ansage, kein Hinweis zum Bauwerk, nichts.

Aber Reisende haben ohnehin eher das Ziel vor Augen als den Weg dorthin: Schon Goethe drängte es zu den blühenden Zitronen, und Oswald von Wolkenstein klagte sinngemäss bereits um 1400 nördlich der Alpen: «Der Wein ist süss wie Schlehentrank, der machet mir die Kehle krank, dass sich verwirrt mein heller Sang. Dick gen Tramin steht mein Gedank.» Vom Weg nach Tramin sprach er nicht – wir schon.

Peter Seitz