Editorial

Geschichte erlebbar und zu einem Erlebnis zu machen – das ist die grosse Herausforderung im Museumsbau. Die beiden hier vorgestellten Beispiele zeigen, dass für die verständliche Aufarbeitung eines prägenden, mitunter schwierigen Teils der Vergangenheit die Architektur selbst zur Geschichtenerzählerin werden kann.

Eine ehemalige Zinkmine in Norwegen verwandelte Peter Zumthor mit mehreren in der Landschaft verteilten Holzpavillons in einen Erlebnispfad und erweckte sie so zu neuem Leben. Die Besucher beschreiten den ehemaligen Arbeitsweg der Minenarbeiter und bekommen Einblicke in deren beschwerlichen Alltag. Die Exponate in den Pavillons sind in ein Halbdunkel gehüllt, das an die Bedingungen im Untergrund erinnern soll.

Auch die bewegende Geschichte und die oft aus Verzweiflung geborene Kultur der Afroamerikaner werden lebendig – im National Museum of African American History and Culture (NMAAHC) in Washington, D. C. Der neue Museumsbau von David Adjaye inszeniert Abgründe, aber auch Glücksmomente – mit einer den Themen angemessenen Architektur. Eine Metallfassade mit floralem Muster, ein grosses Vordach, Wasserspiele und ein Wald vor dem Eingang verleihen als Reminiszenzen afroamerikanischer Kultur der Ausstellung den passenden Rahmen.

So wird die Architektur bei beiden Museen schliesslich selbst zu einem Teil der Geschichte.

Viola John

Inhalt

AKTUELL

07 WETTBEWERBE

Eine Torre Velasca für Basel

11 PANORAMA

Meisterhafte Ingenieurleistungen | Bis Santiago ist es weit

13 VITRINE

Weiterbildung | Neues von der Swissbau

16 SIA

SIA-Form Fort- und Weiterbildung | Das lange Leben der Baustoffe | Einführungstagung zur Norm SIA 190

20 VERANSTALTUNGEN

THEMA

22 MUSEEN ERZÄHLEN GESCHICHTE

22 FRAGILE PFAHLBAUTEN

Hubertus Adam

In Norwegen hat Peter Zumthor eine stillgelegte, fast vergessene Zinkmine neu belebt – mit einem Museum, das den ehemaligen Grubenweg für die Besucher erlebbar macht.

27 GELUNGENE SYMBOLIK

Simone Hübener

Mehr als eine Million Besucher in nur zehn Monaten: Dieser Ansturm zeigt die grosse Bedeutung, die das NMAAHC für viele Amerikaner hat – gleich welcher Hautfarbe.

AUSKLANG

31 STELLENINSERATE

37 IMPRESSUM

38 UNVORHERGESEHENES

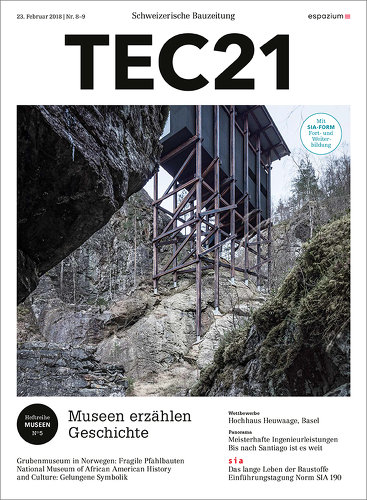

Fragile Pfahlbauten

Von den Gebäuden und Fördereinrichtungen einer ehemaligen Zinkmine in Norwegen waren nur noch wenige Spuren erhalten. Peter Zumthor belebte 2016 den fast vergessenen Ort mit einem Museum neu, das den ehemaligen Grubenweg für die Besucher erlebbar macht. Mehrere Pavillons akzentuieren den Weg durch die Landschaft.

Ein Fluss, der sich tief in das enge Tal eingegraben hat, steile Hänge, Nadelwald, Felsen, Geröll: Die Schlucht Allmannajuvet nahe Sauda in Südnorwegen ist eindrucksvoll und unwirtlich zugleich. Oberhalb der Strasse, die durch die Schlucht führt, wurde zwischen 1881 und 1899 Zink abgebaut. Unter härtesten Bedingungen förderten Arbeiter in einem kaum mannshohen Stollensystem Erz zutage. An einer Abwurfstelle gelangte es auf ein unteres Niveau, wo es gewaschen und mit Karren über zehn Kilometer nach Sauda befördert wurde.

Über den Fjord erreichten die Bodenschätze die eigentliche norwegische Küste und traten dann eine weite Schiffsreise an, die im walisischen Swansea endete. 12 000 t Erz wurden über die Jahre ausgebrochen. Dann liess der sinkende Weltmarktpreis für Zink den Abbau unrentabel werden, die Mine wurde für immer geschlossen. Gebäude und Fördereinrichtungen verfielen, bis im unwegsamen Gelände nur noch einige wenige Spuren erhalten blieben.

Ort der Erinnerung

Zwischen 2009 und 2016 ist hier ein Museum entstanden, besser vielleicht: ein Erinnerungsort, mit dem das Atelier Peter Zumthor 2003 beauftragt worden war. Aufgrund der schwierigen Geländebeschaffenheit erforderten allein die Vorbereitungs- und Fundamentierungsarbeiten vier Jahre. Gebaut werden konnte ohnehin nur während der Sommermonate, schliesslich trugen die Wettereinwirkungen zur weiteren Verzögerung bei.

Der Erinnerungsort fügt sich ein in das Konzept der «Nasjonale turistveger» – die Nationalen Touristenrouten zählen zu den überzeugendsten Programmen an der Schnittstelle zwischen Architektur, Kunst und Landschaft, die in der letzten Zeit umgesetzt wurden. Ziel ist nicht zuletzt ein Branding des Landes mittels herausragender Architektur. Das Programm wurde 1994 lanciert und soll dazu beitragen, den Tourismus in den entlegenen ländlichen Regionen Norwegens zu intensivieren. Es geht um die Verbesserung der technischen und kulturellen Infrastruktur, aber auch um eine gemeinsame Vermarktung. Insgesamt 18 Routen wurden ausgewählt; jede der (schon bestehenden) Strassen erhielt gezielte architektonische Interventionen. Dabei kann es sich um Infrastrukturbauten wie Rast- und Parkplätze oder Gastronomieeinrichtungen handeln, aber auch um kleine Museen und kulturelle Orte. Und natürlich allem voran um Aussichtspunkte zur Intensivierung des Landschaftserlebnisses.

Bei den mal zurückhaltenden und fast minimalistischen, mal aber auch aufwendigen und durchaus kostenintensiven Eingriffen sind überwiegend jüngere norwegische Architekturbüros beteiligt, wobei insbesondere Reiulf Ramstad Arkitekter durch das Programm der Touristenstrassen international bekannt geworden sind. Immer wieder werden aber auch Aufträge an prominente Künstler und Architekten vergeben, so Snøhetta oder Fischli/Weiss. Peter Zumthor plante und realisierte zwischen 2007 und 2011 die Gedenkstätte Steilneset in Vardø, das «Memorial to the victims of the witch trials» in der Finnmark. Die Ortschaft liegt an der Barentssee und damit im äussersten Nordosten des Landes (vgl. «Eiskalte Linie und Feuerpunkt»).

Der norwegische Bildhauer Knut Wold, der selbst 1997 ein Projekt an der Sognefjellet-Route realisieren konnte, fungierte seit Langem als Berater von Statens vegvesen, der für die Touristenrouten zuständigen staatlichen Strassenbehörde. 2001 hatte er Peter Zumthor für eine architektonische Intervention an der Ryfylke-Route in der Provinz Rogaland, im Süden Norwegens, empfohlen. Diese 183 km lange Touristenroute beginnt in Oanes am Lysefjord und führt durch die Schären- und Fjordlandschaft in nordwestlicher Richtung bis in die Gegend von Røldal. Bei Sauda im letzten Streckenabschnitt verlässt die Strasse die Fjorde und führt durch den Allmannajuvet landeinwärts.

Die knapp 5000 Einwohner zählende Ortschaft Sauda, am Endpunkt des gleichnamigen Fjords gelegen, wird bis heute von einem gewaltigen Industriekoloss beherrscht. Bodenschätze gab es hier in Fülle, zudem ausreichend Energie in Form von Wasserkraft, und so begann ein amerikanisches Konsortium 1910 mit dem Aufbau des seinerzeit grössten Schmelzwerks Europas. Die Zinkförderung im Allmannajuvet bildete gleichsam den abgeschlossenen Prolog dieser industriellen Erfolgsgeschichte.

Neue Präsenz

Zumthors Aufgabe bestand darin, den weitgehend vergessenen Ort in der Schlucht zum Sprechen zum bringen. Von Anbeginn bestand Klarheit darüber, dass es sich nicht um ein übliches Industrie- oder Technikmuseum handeln könne. Der Abbau war seinerzeit mit primitivsten Mitteln erfolgt, sichtbar im Gelände war kaum noch etwas: nichts von den technischen Anlagen, aber dafür der entlang des Hangs zum Mundloch des Stollens führende Karrenweg, die Stollen im Berg und einige Fundamentreste. Gewissermassen war die geringe physische Präsenz aber die Chance für das Projekt: Zumthor sah sich nicht – wie etwa seinerzeit bei der «Topografie des Terrors» in Berlin – mit schon bestehenden denkmalpflegerischen oder museumsdidaktischen Konzepten konfrontiert. Stattdessen erhielt er von Statens vegvesen die Möglichkeit, eine eigene Lesart des Orts zu entwickeln und diese baulich umzusetzen.

In Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern wurden die spärlichen verbliebenen Quellen zusammengetragen – Fotos, archivalische Zeugnisse, ein paar Gerätschaften – ausserdem erfolgte eine geologische und topografische Untersuchung des Areals. Das Konzept Zumthors bestand darin, den historischen Grubenweg für die Besucher begehbar zu machen und durch vier in der Landschaft stehende Pavillons zu akzentuieren: ein Servicegebäude, ein Café, die «Grubengalerie» sowie einen Pavillon zur Erschliessung der Mine. Die Bündelung der Funktionen in einem grösseren Volumen wäre weder landschaftsverträglich noch angesichts der unwegsamen Topografie plausibel gewesen.

Komplikationen

Aber auch so erwies sich die Suche nach einer Platzierung der bescheiden dimensionierten Gebäude im Gelände als schwierig und langwierig: Die Beschaffenheit des Bodens und die Gefahr von Steinlawinen erzwangen Nachjustierungen der Bauplätze. Insbesondere der ursprünglich avisierte Standort für den vierten Pavillon in der Nähe des Stolleneingangs war zu risikoreich. Stattdessen sollte ein kleiner Schutzbau für das Ausleihen der für die Besichtigung der Mine nötigen Helme und Grubenlampen nahe der Grubengalerie errichtet werden.

Ein Erdrutsch machte den Weg zur Grube im Winter 2015/16 unpassierbar. Bei der offiziellen Einweihung der Gesamtanlage im September 2016 waren die Räumungsarbeiten noch nicht abgeschlossen, auch der Schutzbau für die Helme stand noch nicht. Als im nachfolgenden Winter eine Steinlawine niederging und der Fluss das Fundament einer Brücke zerstört hatte, waren die staatlichen Behörden zum Handeln gezwungen. Auf Basis geologischer Gutachten wurde eine gefährdete Stelle nahe der Mine mit einer neuen Brücke umgangen, überdies installierte man Schutzvorrichtungen gegen Steinschlag. Zusammen mit der Kommune Sauda arbeitet man derzeit an der Finanzierung der Grubenerschliessung, die sich im Rahmen des bisherigen Budgets nicht mehr umsetzen liess. Aber auch in Norwegen ist die Finanzierung kultureller Projekte schwieriger geworden.

Konzept und Erlebnis

Doch wer vor Ort ist, wird den Besuch in der Mine verschmerzen. Die physische Erfahrung des Stollens ist im Rahmen des Gesamtkonzepts von Peter Zumthors Projekt nicht essenziell. Für die Besucher geht es nicht um eine archäologisch präzise Analyse des historischen Orts, auch wenn das Café bewusst neben den spärlichen Relikten des früheren Verwaltungsgebäudes steht und der Blick von den Fenstern der Grubengalerie auf die einstige Abwurfstelle fällt. Vielmehr fokussieren Zumthors Bauten auf das Erlebnis von Natur und Topografie, die die Arbeitswelt der Mine geprägt haben. Die Schlucht mit dem gurgelnden Bach unterhalb der Strasse, schroffe Hänge, Granitfelsen, Moos, Birken Nadelbäume – das sind die Faktoren, die den Ort bestimmen. Und als architektonische Interventionen hat Zumthor einen Typus von Gebäuden entwickelt, die wie Pfahlbauten auf Holzstützen am Hang stehen und bei denen auf massive Eingriffe in den Boden verzichtet werden konnte.

Die Besucher beginnen mit der Visite am Parkplatz an der Strasse, der vermittels einer 15 m hohen Trockenmauer hangseitig erweitert wurde. Das schon aus der Ferne bei der Anfahrt von Sauda aus sichtbare Servicegebäude mit Toiletten kragt über die Mauerkrone aus; die Last wird unten durch die diagonalen Streben in die Mauer abgeleitet. Zumthor führt hier eine Material- und Formenwelt vor, der auch die beiden anderen Gebäude verpflichtet sind: dunkle, fast containerhaft anmutende Holzboxen, die von einer gerüstartigen Tragstruktur aus Brettschichtholzbalken umgeben und getragen werden.

Die weit auskragenden Wellblechdächer bestehen aus Zink, die Türen aus Chrom- und die Griffe aus Schwarzstahl. Die Materialien verweisen auf die Bodenschätze, denen die Mine ihre Existenz verdankt. Bergseitig führt eine ebenfalls in Trockenbautechnik gemauerte Treppe hinauf zum Grubenweg. Zunächst gelangt man zum Grubencafé, auf der anderen Seite eines Geländeeinschnitts steht die Grubengalerie. Daneben verläuft der Weg weiter in Richtung Mine.

Aus der Ferne betrachtet, verbinden sich die identisch materialisierten Bauten mitunter zum Ensemble; von manchen Standpunkten aus tritt aber lediglich das eine oder andere Gebäude in Erscheinung. Klein und fragil wirken die Bauten am Hang; nähert man sich, so werden die eigentlichen Dimensionen anschaulich. Holzpfosten aus Kiefernbrettschichtholz, zum Teil mehr als 20 m lang und zuunterst kreuzförmig geschlitzt, sind über stählerne Kreuze und Platten direkt mit dem Fels verbunden. Geschraubte Querstreben in unterschiedlichen Winkeln dienen der Aussteifung, sodass die Konstruktionen auch den langen norwegischen Wintern standhalten können. Eine Imprägnierung mit Kreosot schützt das Holz vor eindringendem Wasser.

Die Boxen, in die Gerüststrukturen eingebunden und über Treppen zugänglich, bestehen aus Sperrholz, das mit einem Jutegewebe sowie schwarzem Kunstharz auf PMMA-Basis überzogen wurde. Die gleichen Materialien finden sich auch im Innern von Café und Galerie. Eigentlich handelt es sich um industriell konnotierte Werkstoffe, doch die Atmosphäre zeigt sich durch die textile Struktur des Jutegewebes fast warm und wohnlich. Nicht zuletzt ist dafür auch Zumthors Fähigkeit verantwortlich, die eigentlich bescheiden dimensionierten Räume durch eine ausgeklügelte Blick- und Lichtregie zu modulieren, Geborgenheit und Öffnung zur Natur ins Verhältnis zu setzen. Je drei Tische für zwei, vier und sechs Personen umgeben dreiseitig den Servicekern im Café. Die Bandfenster, die im Winkel die drei Ecken übergreifen, sind auf die Sitzhöhe der Gäste abgestimmt. Warme Lichtakzente setzen die in die Soffiten der über den Sitzbereichen abgehängten Decke eingelassenen Leuchten mit doppelkegelförmigen Glaskolben. Dabei handelt es sich ebenso um Entwürfe von Peter Zumthor wie bei den Tischen und Hockern aus Erlenholz.

Auch die Grubengalerie: ganz in Schwarz. Der Raum ist schmal und hoch, nach oben hin verliert er sich – wie im Café – im mystischen Halbdunkel. Lichtschlitze lenken das Tageslicht auf die Exponate in den pultähnlich eingebauten Vitrinen. Auf der anderen Seite liegen vier Bücher auf, die die norwegische Grafikdesignerin Aud Gloppen gestaltet hat. In ihnen ist alles zusammengefasst, was es über die Topografie und die Geografie, die Architektur von Peter Zumthor und die Historie der Mine zu wissen gibt. Und eines der Bücher stellt eine literarische Anthologie zum Leben im Untergrund dar, von Dantes Inferno über Ibsens Peer Gynt bis hin zu Bob Dylans «Subterranean Homesick Blues».TEC21, Fr., 2018.02.23

23. Februar 2018 Hubertus Adam