Editorial

Die wohl dünnste Schicht an einem Haus ist die der Fassadenfarbe – trotzdem übertrifft ihre visuelle Wirkung die aller anderen Schichten. Umso mehr Sorgfalt wird ihr in den meisten Städten beigemessen. So haben Farbkonzepte für Altstädte oder Siedlungen lange Tradition – man denke an die ursprünglich farbigen Bauten der Moderne, etwa von Bruno Taut oder Le Corbusier, oder an die vom Künstler Friedensreich Hundertwasser gestaltete Strasse in Wien. In aller Regel werden diese Farben nach einem übergeordneten Schema angebracht.

Was passiert aber, wenn die Bevölkerung einer Stadt oder eine grosse Gruppe Farbe extensiv und scheinbar planlos einsetzt? Unsere Spaziergänge durch Marseille und Tirana beleuchten das Phänomen: Farbe nach dem Lustprinzip, vermeintlich wild, einem Gefühl, einem Mitteilungsbedürfnis folgend und von einer Autorenschaft aufgetragen, die von der Allgemeinheit als unprofessionell betrachtet wird. Endet das nicht unweigerlich im Chaos? Gibt es in der Vielfalt Verbindendes? Oder zerfallen der Raum und seine Oberflächen optisch? Und wie kommen allfällige individuelle Botschaften an – kitschig, pathetisch oder dilettantisch? Auf diese Fragen gibt es kaum allgemein verbindliche Antworten.

Offensichtlich ist jedoch, dass diese spontan und manchmal anarchistisch entstandenen Bilder, mit denen sich die «Verursacher» den öffentlichen Raum aneignen, nicht gleichgültig lassen und Faszination oder Widerwillen auslösen. Darüber hinaus folgen sie Gesetzmässigkeiten und Regeln, die ein überraschendes Ganzes ergeben.

Danielle Fischer

Inhalt

AKTUELL

08 WETTBEWERBE

Siedlung statt Tomaten

11 PANORAMA

Die Stadt auf der Leinwand | Holz zum Lesen | Raumnutzung transformieren

16 VITRINE

Neues aus der Baubranche

17 SIA

«Wir sollten über neue Zuschlagskriterien nachdenken» | Minimale Kosten, maximale Ansprüche

21 VERANSTALTUNGEN

THEMA

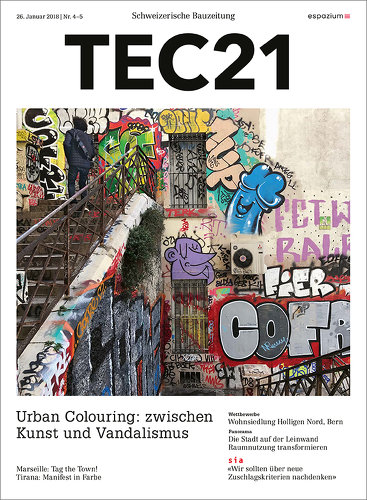

22 URBAN COLOURING: ZWISCHEN KUNST UND VANDALISMUS

22 TAG THE DOWN!

Danielle Fischer

Die Stadt Marseille ist von Graffiti gezeichnet. Die Tags und Bilder lassen die urbanen und rechtlichen Grauzonen erahnen, in denen sie entstehen.

27 MANIFEST IN FARBE

Marcella Wenger-Di Gabriele, Stefanie Wettstein

Seit zehn Jahren geben Behörden und Bewohner der albanischen Hauptstadt Tirana ihren Häusern farbige Akzente.

AUSKLANG

31 STELLENINSERATE

37 IMPRESSUM

38 UNVORHERGESEHENES

Tag the Town!

Ein Stadtspaziergang verdeutlicht, wie stark Marseille von Graffiti gezeichnet ist. Die Autoren der facettenreichen Bilder und Tags – Künstler, Touristen, Gesellschaftskritiker, waghalsige Akrobaten – erzählen eine informelle Geschichte der Stadt, an der täglich neu geschrieben wird.

Auf kaum zwanzig Metern begegne ich an den Hausmauern am Cours Julien einem Yeti, dem überdimensionalen Zeichen NAT und einem silber-roten Drachen. Sie alle sind umgeben von einem unüberschaubaren Geflecht an kryptischem Gekritzel auf den Fassaden der Bauten aus der Zeit der vorletzten Jahrhundertwende. Was zu ihrem Verständnis beitragen könnte, wäre ein kleiner Babelfisch – jenes Wesen aus dem Roman «Per Anhalter durch die Galaxis», das im Ohr seines Trägers sitzt und dort jede beliebige ausserirdische Sprache übersetzt.

Die Dichte an Graffiti und Streetart-Bildern charakterisiert seit den frühen 1980er-Jahren das Marseiller «Quartier des Créateurs» um den Cours Julien. Bis dahin war der Platz Umschlagsort für Grossisten von Importwaren aus Afrika und Händler lokaler Landwirtschaftsprodukte. Heute machen Restaurants, Läden mit biologischen Produkten und eine Sitzlandschaft mit Stufen und Wasserflächen den Platz zum vielbesuchten Aufenthaltsort von Quartierbewohnern und Touristen. Immer mehr Kreative und junge Familien aus dem Mittelstand ziehen ins vormals ärmliche Quartier, und in der Folge steigen die Wohnungspreise.

Der Widerspenstigen Zähmung …

Eigentlich ist Graffiti überall in Marseille illegal – auch am Cours Julien, meint Tito, Inhaber der Backside Gallery und selber ehemaliger Graffeur. Aber die Stadtverwaltung und die meisten Bewohner tolerieren die Bilder auf dem Platz und in den umliegenden Strassen – es wäre zu aufwendig, die vielen Sprayer, die dieses Quartier besuchen, zu kontrollieren. Die Anti-Graffeur-Brigaden der Stadt konzentrieren sich vor allem auf die repräsentativen Zentrumsquartiere und Schulhäuser und überlassen den Cours den Kreativen.

Diese Strategie wird von der Tatsache begünstigt, dass das Graffitimodell am Cours geschäftsfördernd ist. Mit der Zeit hat sich daraus eine erstaunliche Symbiose aus Kommerz und Kunst ergeben: Kleine Boutiquen vergeben Auftragsarbeiten an Streetart-Künstler, und der Verein Juxtapoz lanciert seit 2012 das Projekt Le M.U.R.-Marseille, bei dem halbjährlich an der Seitenstrasse Rue Crudère ein eingeladener Künstler ein Mauerstück von 3 × 5 m bemalt. Ein anderes Event ist ein regelmässig stattfindendes Streetart-Festival, bei dem Quartierbewohner und auswärtige Besucher zuschauen, wie Künstler die Wände der Openair-Galerie, die der Platz darstellt, mit neuen Werken übermalen. Unter dem Platz hat die Metrogesellschaft die Gestaltung der Station Cours Julien bei verschiedenen Künstlern in Auftrag gegeben, und das Tourismusbüro der Stadt bietet geführte Touren durch das Quartier an. Viele der übrigen Wände werden durch ein babylonisches Gekritzel von tausendfach überschriebenen Tags dominiert.

… oder die wahre Kunst?

Das alles hat gemäss Tito nicht viel mit ursprünglicher Streetart zu tun, sondern dient vor allem kommerziellen Zwecken. Symptomatisch zeigt sich das darin, dass die Kommunikation und die Gesetze unter den Streetart-Künstlern, die anderorts meist funktionieren, hier nicht respektiert werden. Die Situation ist ausser Kontrolle geraten, und jeder macht, was er will. Oft sind es keine Marseiller Inside-Tagger, sondern Sprayertouristen aus ganz Europa, die ihre Kürzel auf die Wände schreiben und bestehende Arbeiten respektlos übermalen.

Was Tito meint, wenn er von der wirklichen Graffitikunst spricht, findet man in einigen der kleinen Seitenstrassen. Zwar sind auch in der Gasse Armand-Bédarrides die Erdgeschossfassaden flächendeckend bemalt, doch im Unterschied zu den Einzelbildern am Cours stellen sie als Ensemble eine eindrückliche Hommage an den früh verstorbenen Cofre dar, einen jungen Marseiller Graffeur. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion brachten seine Freunde, jeder in seinem Stil, den Schriftzug «Cofre» an den Mauern an. Der junge Mann starb 2017 im Alter von 19 Jahren, als er in einem Athener Metrodepot mit den Elektroleitungen eines Waggons in Berührung kam. Cofres Ziel war es, Metro- und Zugwaggons von möglichst vielen Bahnlinien in Europa mit seiner Signatur zu versehen.

Schade, findet Tito, wenn Leute aus anderen Ländern kommen und diese Hommage ahnungslos übermalen. Tito erläutert an der Strasse auch, was Respekt in der Sprayerszene bedeutet: Manche der Cofre-Bilder sind in die älteren, darunterliegenden farblich integriert und so eingepasst, dass sie mit dem Vorgängerbild eine Einheit bilden.

Auf der anderen Strassenseite des Cours Lieutaud, hoch oben unter dem Dach an einer Brandmauer, befindet sich ein einzelnes, gut sichtbares Tag mit den Buchstaben NDC. Der Künstler ist in der Nacht vor der Demontage auf ein Gerüst gestiegen, das für die Fassadenrenovation und das Entfernen alter Graffiti angebracht worden war. Erstaunlich auch, was Tito aus den Zahlen und Buchstaben herauslesen kann, die für Uneingeweihte wie Hieroglyphen wirken – vielleicht ist er ein Babelfisch?

Wandelbare Kapitel

Graffiti erzählen eine inoffizielle Geschichte der Stadt. In manchen Fällen transportieren Streetart-Bilder politische und soziale oder über Auftragsarbeiten kommerzielle Aussagen. Viel öfters aber handelt es sich um Botschaften, die nur Insider entschlüsseln können.

Neben der individuellen Aussage eines Werks gibt es eine Lesbarkeit im Kontext des Stadtraums: Insgesamt legen sich die Tags, Bilder und Zeichen wie ein unregelmässiges Netz über Hausmauern, Eingangstüren, Garagentore, Metroeingänge, Bänke und Briefkästen. Das Gesamtbild verändert sich täglich, wird übermalt, überklebt, ergänzt – oder es verblasst.

Die Darstellungen treten in unzähligen, kreativen Facetten in Erscheinung und verleihen im Nebeneinander Strassenzügen und sogar Stadtquartieren eine charakteristische Oberfläche – und diese Räume prägen ihrerseits wieder die Bilder und Tags: Je nachdem, ob sie darin toleriert werden oder unerwünscht sind, fallen die Darstellungen ausführlicher, grösser, sorgfältiger oder kleiner, flüchtiger und flächiger aus. Die wenig bildhaften Zeichen in vielen Strassenzügen zeugen von der Geschwindigkeit, mit der sie angebracht wurden, denn Taggen ist nach wie vor eine illegale Tätigkeit, auf die hohe Bussen verhängt werden.

Je nach Material des Untergrunds und je nach Architekturstil wirken die Bilder und Tags anders. Die Werke in einer Strasse oder einem Quartier unterscheiden sich so von denen an anderen Orten und lassen sich fast wie Kapitel eines Buchs lesen. Die Bilder in der Altstadt von Marseille, dem Panier, stammen meist von Sprayern aus dem Quartier, die sich gegenseitig und die übrigen Bewohner kennen. Diese relative Akzeptanz lässt die Arbeiten, die illegal sind und denen kein Auftrag vorausging, dennoch sorgfältig erscheinen.

Dass Sprayen im Panier vorwiegend positiv wahrgenommen wird, zeigte sich am Protest der Bewohner, als vor zwei Jahren die Anti-Graffiti-Brigade der Stadtverwaltung 30 Bilder um einen Platz übermalte. Einzelne Bilder – den traurigen Fischer mit den grünen Sardinen etwa von einem Sprayer mit dem Pseudonym Nhobi – verbindet man mit dem Panier. Die Tags und Bilder auf den Mauerflächen in und um den Kulturkomplex La Friche Belle de Mai (vgl. TRACÉS 7/2013) beim Bahnhof sind oft mit kulturellen Projekten verbunden, die Museen und Vereine indirekt auch staatlich subventionieren. Die flüchtigen Bilder der ärmeren Quartiers Nord drücken dagegen oftmals elementare Lebensfragen aus.

Natürlich nimmt auch die Bevölkerung von Marseille – wie diejenige anderer Städte – Graffiti entweder als Bereicherung oder im Gegenteil als Vandalismus wahr. Einige der Ladenbesitzer am Cours Julien ärgern sich, wenn ihre Auftragsbilder innert kurzer Zeit wieder übersprüht werden. Im Gegensatz zur Schweiz jedoch kennen viele die «Stars» der Szene; man spricht über ihre Geschichten, und den Protagonisten haftet etwas Heldenhaftes an, auf das man auch ein wenig stolz ist. Diese unterschwellige Toleranz bewirkt, dass sich die Werke unbefangener ausbreiten und so Teil der Gestaltungskultur der Stadt werden.TEC21, Fr., 2018.01.26

26. Januar 2018 Danielle Fischer

Manifest in Farbe

Die Inititative des Bürgermeisters der albanischen Hauptstadt, Strassenzüge farbig zu streichen, löste vor zehn Jahren eine Bewegung aus – damals unter den anarchischen Umständen einer noch ungefestigten Demokratie. Eine Gestaltergruppe vom Haus der Farbe in Zürich denkt anlässlich einer Reise über das Ergebnis im Stadtbild nach.

Als 2003 die Publikation «Tirana in Farbe»[1] erschien, prägten sich nie dagewesene Eindrücke von bunten Häusern in chaotischer Umgebung unwiderruflich in unseren Köpfen ein. Orange, gelb, rot gestreifte Häuser, Fassaden mit Karos und Farbfeldern in allen Nuancen des Farbkreises, ein grünes Haus mit gelben Pfeilen und eines mit einem grossen Schriftzug «these are the things we are fighting for». Wir entdecken Buntheit in einer Stärke, wie sie bei uns undenkbar wäre.

Das Buch war unser erster Kontakt mit Tirana und seiner Farbbewegung; es blieb bei einzelnen plakativen Bildern und unzusammenhängenden Fakten. Im Nebenher des Alltags reduzierten sie sich auf einige starke Einzelobjekte, deren Farben mit der Zeit in der Erinnerung eher kräftiger wurden, sicher nicht verblassten, wie es in Wirklichkeit geschah. Die Zeit blieb für uns quasi stehen. An Tirana dachten wir immer dann, wenn von politisch motivierter Stadtgestaltung mit Farbe die Rede war, von der Kraft von Farbe im Stadtraum und im Besonderen als Mittel der Sozialpolitik. Es war wie ein Reflex.

Farbe als politisches Signal

Die Geschichte des farbigen Tirana beginnt im Jahr 2000 mit der Wahl von Edi Rama zum Bürgermeister. In seiner elfjährigen Amtszeit hat er die Stadt von kommunistischer Abgeschlossenheit in einen pulsierenden urbanen und weltoffenen Ort überführt. Dies geschah mithilfe der Bevölkerung und mit Farbe. Hauptmotivation von Edi Rama war, den öffentlichen Raum zurückzuerobern, nachdem er jahrzehntelang ein «streng organisiertes Gefängnis»[1] war und nach dem Zusammenbruch des kommunistischen Systems ein Chaos «ohne Recht und Ordnung». Farbe war das Signal für eine kollektive Aneignung des Raums, «ein Katalysator des Wechsels», Kommunikation zwischen den Individuen und ihrer Umgebung. «Mit Farbe wollten wir zeigen, dass etwas geschah inmitten dieser grauen Welt. Es sollte so etwas wie ein Schock für die Augen geschaffen werden. Mehr als um eine ästhetische Angelegenheit ging es uns um eine politische.»

Der Bürgermeister war überzeugt, dass farbige Häuser ohne weiteres Dazutun mehr als nur Kosmetik seien; Farbe sei immer auch Inhalt und habe einen Einfluss auf Kommunikation und Beziehungen; sie sei eine Sache des Stolzes und der Würde. Er stiftete zu einer Farbbewegung an, in der Farbe zu einem Alltagsthema wurde, das weder Mehrheit noch Applaus sucht. Denn der Kompromiss ist grau, sagt er. So wurden zu Beginn Häuser bemalt, ohne die Bewohner zu fragen. Farbe war das Instrument, um ein neues Stadtbild zu formen, ein primitiver Dekonstruktivismus. «Inzwischen gibt es so etwas wie eine Kettenreaktion. Leute beginnen aus eigenem Antrieb ihre Häuser zu bemalen. Starke Farben sind Teil des Lebens, bemalte Häuser eine Mehrheitshaltung.»[1] Viele Entwürfe machte Edi Rama, Künstler und ehemals Basketballspieler, selbst; die Ausführung wurde damals einer staatlichen Malerfirma übertragen. Zudem lud er Künstler ein, Entwürfe zu machen.

Alles scheint möglich

Das Echo der Farben von Tirana hat 2017 endlich die Idee gezündet, mit eigenen Augen zu schauen. Wir planten eine Studienreise mit angehenden Farbgestalterinnen und -gestaltern nach Tirana. Den Anspruch an uns selbst formulierten wir wie folgt: Wir wollten uns ein persönliches und differenziertes Bild machen von der Kultur und Kulturgeschichte von Tirana, vom städtischen Raum und seinen Farben. So haben wir uns in die Literatur Albaniens vertieft. Romane von Ismail Kadare und seiner Frau Helena haben uns eine Welt eröffnet, die faszinierend, sympathisch und zuweilen auch beunruhigend ist – immer aber zutiefst menschlich.

Im Vorfeld der Reise beschäftigte uns die Frage: Wie werde ich mit meinen persönlichen ästhetischen Massstäben umgehen, mit meinen Wertvorstellungen in Bezug auf Angemessenheit in der Farbgestaltung? Uns trieb die Ambivalenz an, etwas zu betrachten, das wir zu tun uns niemals erlauben würden. Inwiefern würde unser gestalterisches Credo erschüttert – unser didaktisches Konzipieren infrage gestellt?

In Tirana angekommen, stellten wir zuerst fest: Die Vegetation ist dichter geworden, als sie auf den Bildern von 2003 war, die Fassaden stehen nicht mehr so frei im Licht. Die Patina und die teilweise verblichenen Farben schmeicheln unseren Augen. Und es sind viel mehr Häuser bunt, als wir dachten. Neben den eingängigen Vorzeigeobjekten, deren Abbildungen weltweit kursieren, gibt es tatsächlich unzählige weitere Objekte, vorwiegend Plattenbauten – mit unscheinbaren, raffinierten, plakativen und spektakulären Farbgestaltungen. Die Grenze zwischen Ornament und bauteilbezogener Farbgestaltung ist fliessend – es scheint alles möglich. Die farbigen Gestaltungen lösen sich da und dort komplett von der Architektur, sprengen den Rahmen. Die Fassaden werden so Teil des öffentlichen Raums, mehr als dass sie zum Gebäude gehören. Dies fasziniert und irritiert zugleich. Wurde nicht im Barock Ähnliches gedacht und gebaut – Schaufassaden und falsche Kuppeln, die den öffentlichen Raum definieren?

Als Anstrich musste und muss billiges Material verwendet werden, offensichtlich wird auch dieses manchmal knapp, was sich dann zeigt, wenn Farbe im Prozess ausgegangen ist oder verdünnt werden muss. Wir empfinden den Makel als charmant, weil er eine Geschichte erzählt und Hintergründe illustriert. Das Flüchtige, das nicht zuletzt darin besteht, dass die Farben über teils erodierte Oberflächen von Plattenbauten gestrichen wurden, verstärkt den Wert.

Kitsch oder Geschäftsmodell

Die Stadtverwaltung investiert angesichts der beschränkten Mittel bis heute bewundernswert viel in die Aufwertung des öffentlichen Raums und die Pflege des Grünraums. Trotz der allgegenwärtigen Buntheit ist Grün die wichtigste Farbe in Tirana – das ist überraschend. Die Lana – der Fluss – ist ein Orientierungspunkt, ebenso der künstliche See und der grosse Boulevard. Sie ermöglichen eine Fokussierung, bilden Schneisen, ähnlich Ventilen für Luft und Freiraum. Die Stadt atmet sichtbar ihre Freiheit.

Tirana befindet sich in einem gewaltigen Umbruch, viele Häuser aus der Nachkriegszeit sind baufällig – die Stadt wird sich in den nächsten Jahren verändern. Momentan ist sie gewissermassen in der Entwurfsphase. Es wird experimentiert und gespielt. Die Stadt braucht einen sorgfältigen Masterplan, der in seinen Entscheiden diese Phase berücksichtigt. Sollte man die Farben von Tirana unter Denkmalschutz stellen? Man sollte sie dokumentieren, über sie sprechen und von Tirana lernen, im Sinn von «denk mal» statt «Denkmal».

Es wäre ein Eingeständnis an das Vergessen, wenn die Spuren von der Emanzipation der Stadt mit den individuellen Bürgerinnen und Bürger konserviert würden. Aus der Anschauung allein wird kaum je klar, wessen gestalterische Hand hinter einem Farbkonzept steht. Entlang der Lana sind viele farbige Fassaden, ja ganze Häuserzeilen der ersten Stunde zu sehen – der Freiraum entlang des Flusses wurde damit zu einem Gegenstück zum faschistischen Boulevard erhoben.

Eine weitere Frage hat uns umgetrieben: «Warum sind die Farben von Tirana kein Kitsch, und unter welchen Bedingungen würden sie es?» Einerseits ist es die Notwendigkeit, die ihrem Entstehen zugrunde liegt, andererseits ist es das urbane Chaos, das die Individualität und das Experiment scheinbar mühelos erträgt. Vielfalt, Spiel und Humor finden ihren Weg durch die unterschiedlichen Quartiere und bereichern und beleben sie. Störungen entstehen dann, wenn ein historisch gewachsenes Bild kopiert und an Neubauten appliziert wird. Dann wird sichtbar, was passiert, wenn Rezepte zur Anwendung kommen – nämlich das Kippen ins Kitschige. Dies ist um den Markt «Pazar i Ri» geschehen. Auf den Fassaden von Neubauten wurde eine Dekoration im Stil eines albanischen Teppichs in makelloser Manier appliziert. Hier wird deutlich, dass sich die Ästhetik einer gesellschaftlichen Bewegung nicht für Kommerz und Marketingzwecke kopieren lässt, ohne dass das Original verraten wird. Ein Rezept ist kein Konzept.

Notwendig und funktional

Wie reagieren zeitgenössische Architekten auf Tirana? Daniel Libeskind hat 2014 eine gigantische Wohnüberbauung mitten in der Stadt errichtet – eine befremdliche, weisse, dekonstruierte Wohnburg. Die Bewohnerinnen und Bewohner erschaffen sich heute Individualität auf den Balkonen, mit Storen und Pergolas. Als wir das Haus betrachten, haben wir keine Zweifel: Weiss ist definitiv keine Alternative für Tirana – Tirana braucht auch gar keine Alternative, sondern ein beherztes Erfassen und Weiterbauen im Sinn des Bestands. Die Antwort von Libeskind ist jedoch «Tabula rasa» und blendet die letzten 20 Jahre Stadtentwicklung aus.

Der TID Tower von 51N4E Architekten aus Brüssel aus dem Jahr 2016 hingegen, ebenfalls ein neues Gebäude, setzt sich mit dem aktuellen Tirana auseinander, er flimmert, ist malerisch, hat eine offene Form. Das Hochhaus nimmt Bezug zur Stadt und antwortet ihr mit Standfestigkeit. Überblick und Orientierung. Das Team gab der Stadt ein Wahrzeichen, das als Vorbild für weitere Neubauten dienen sollte.

Zuletzt kann man sich fragen, ob Farbe in Tirana zur Kultur geworden ist und unterdessen untrennbar mit der Stadt verbunden ist. Die Antwort ist eher nein, denn es ging eigentlich nie um Farbe und auch nicht um Architektur – es ging um die Menschen und den öffentlichen Raum. Die Fassaden sind wie Litfasssäulen für Botschaften benutzt worden. Da die Farbbewegung aus wirklicher Notwendigkeit entstanden ist, war sie von Anfang an vor allem funktional. Diese neuen Werte sind unterdessen Kultur geworden, die von den Einwohnerinnen und Einwohnern Tiranas geschätzt und gelebt wird. Die Frage, ob er subjektiven, ästhetischen Idealen gerecht werde, hat Edi Rama vielleicht für sich gestellt, die Antworten aber wurden in mannigfaltiger Weise erweitert und appliziert.

Was in Tirana entstanden ist, musste nicht in erster Linie schön sein, sondern unmittelbar wirken. Dass es dies so nachhaltig tut und uns heute noch betört, ist ein Merkmal dafür, dass es auch unsere ästhetischen Sinne über die politischen Umstände hinaus berührt und erfolgreich ist.

Anmerkung:

[01] Alle Zitate stammen aus «Tirana in Farbe», Luzern: Velvet Edition 2003.

Literatur:

S AM-Ausstellung «Balkanology», Neue Architektur und urbane Phänomene in Südosteuropa. Katalog: Christoph Merian Verlag, Basel 2008, 92 S., ISBN 978-3-85616-377-8, Fr. 19.–TEC21, Fr., 2018.01.26

26. Januar 2018 Marcella Wenger-Di Gabriele, Stefanie Wettstein