Editorial

Die Bilder, die über die Jahrzehnte mit dem Ort des Bürgenstock Resorts verbunden sind, gleichen einem bunten Strauss, der kaum zu ordnen ist: Sophia Loren als Dauermieterin. Eine libanesische Shisha-Lounge mit Blick über den Vierwaldstättersee. Verhandlungen unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen. Eine Bar mit Bullaugen in den Aussenpool. Tennismatches im Diamond Dome. Ein Lift, der aus einer Felsspalte emporragt.

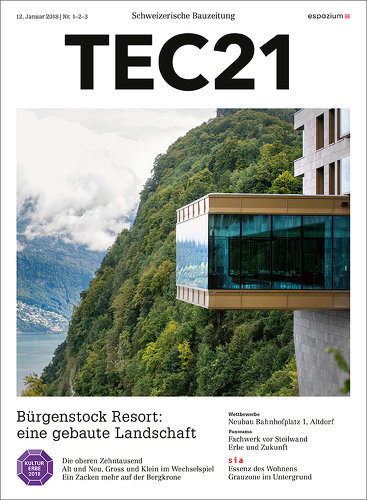

Die Entwicklung des Hotelstandorts birgt zahllose Geschichten, die erzählenswert wären. Anders als auf der Rigi oder in Andermatt ist dieser touristische Ort seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert ständig gewachsen und hat sich dabei mehrfach neu erfinden müssen. Mit der Wiedereröffnung des Bürgenstock Hotels im vergangenen Herbst ist ein Grossteil des Hoteldorfs, das unter der Bauherrschaft der Katara Hospitality einen weiteren Entwicklungsschub erlebt, erneut in den Blickpunkt gerückt. Über eine halbe Milliarde Franken wurden seit 2011 investiert. Ein guter Moment, die Folgen dieses Neustarts zu untersuchen.

Gerold Kunz, Denkmalpfleger des Kantons Nidwalden, schildert den Umgang mit den bestehenden Bauten während der Planungsphase. Ergänzend dazu betrachten wir die verschiedenen Massnahmen, mit denen Behörden und Landschaftsschützer die Einbettung der Bauten in die Landschaft gelenkt haben.

Hella Schindel, Paul Knüsel