Editorial

Anfang 2018 treten die an der Urne beschlossenen Gesetzesänderungen zur Energiestrategie 2050 in Kraft. Einige sollen helfen, den Marktanteil der Photovoltaik zu erhöhen – so werden etwa die Rückliefertarife für überschüssigen Solarstrom neu geregelt. Denn sicher ist: Die Umstellung auf erneuerbare Energiequellen bedingt einen stärkeren Einsatz der Photovoltaik. Sicher ist aber auch: Diese Art der Stromproduktion ist flächenintensiv. Wohin also mit den PV-Anlagen? Da sie in der Landschaft unerwünscht sind, liegt es nahe, sie in den Gebäudepark zu integrieren. Die Solartechnologie wird sich zu einem selbstverständlichen Teil unserer gebauten Umwelt entwickeln.

Was aus ökologischer Sicht erfreuen mag, birgt grosse baukulturelle Herausforderungen. Bauten, bei denen PV-Anlagen und thermische Kollektoren den architektonischen Entwurf stärken, sind bis heute dünn gesät; abschreckende Beispiele von verunstalteten Gebäuden dagegen findet man landauf, landab. Liegt es einzig daran, dass die marktüblichen Produkte ästhetisch noch nicht ausgereift sind? Oder vielleicht auch am Desinteresse vieler guter Architekturschaffender, für die solares Bauen bislang kaum ein Thema war? Die entscheidende Frage aber ist: Zeichnet sich eine Trendwende ab, sowohl bei den Herstellern als auch bei den Entwerfenden?

In dieser und der nächsten Ausgabe von TEC21 gehen wir diesen Fragen nach – mit Fokus auf die Photovoltaik. Die Antworten fallen nicht einfach aus, doch eins ist uns klar geworden: Es tut sich etwas. Es gibt viele neue Bauten, neue Produkte und vor allem neue Ideen, über die nachzudenken sich lohnt.

Judit Solt, Paul Knüsel

Inhalt

AKTUELL

07 WETTBEWERBE

So geht Durchwegung

10 PANORAMA

Welche Zukunft hat Schweizer Holz? | Entwerfen und darstellen mit Virtual Reality

15 VITRINE

Produkte und Technik für innen und aussen

21 SIA

Was hat die Säule 3a mit Äpfeln zu tun? | Basel als Testfall kluger Verdichtung | Ingenieure in die Politik!

27 VERANSTALTUNGEN

THEMA

28 PHOTOVOLTAIK I – DIE ARCHITEKTUR

28 ES MUSS ICHT IMMER HÄSSLICH SEIN

Judit Solt

Woran liegt es, dass das solare Bauen so viele ästhetisch unbefriedigende Beispiele hervorbringt? Eine Spurensuche mit Ausblick.

32 SEISMOGRAF DES HIMMELS

Judit Solt

Ästhetik versus Effizienz? huggenbergerfries Architekten haben ein Haus in Zürich errichtet, das die Frage obsolet erscheinen lässt.

AUSKLANG

38 STELLENINSERATE

45 IMPRESSUM

46 UNVORHERGESEHENES

Es muss nicht immer hässlich sein

Woran liegt es, dass das solare Bauen so viele ästhetisch unbefriedigende Beispiele hervorbringt? Wieso haben sich bislang so wenige Architekturbüros ernsthaft damit beschäftigt, die neue Technologie in den Entwurf zu integrieren? Und woher kommt die Trendwende, die sich seit einigen Jahren abzeichnet? Eine Spurensuche.

Solares Bauen kam im architektonischen Diskurs der Schweiz lange Zeit so gut wie nicht vor. Den meisten Büros, die sich national und international profilierten, lag das Thema fern; viele betrachteten die Auseinandersetzung mit Solartechnologie als wenig prestigeträchtiges Betätigungsfeld für Berufskollegen, die ihre ästhetischen Ansprüche längst ad acta gelegt hatten.

Selbstverständlich gab es immer auch Gegenbeispiele, die bewiesen, dass hohe architektonische Qualität und die Produktion erneuerbarer Energien sich keineswegs ausschliessen müssen. Beat Kämpfen und Karl Viridén aus Zürich, Peter Dransfeld aus Ermatingen und einige andere demonstrieren immer wieder, dass die Integration von Photovoltaik und Solarthermie in den Entwurf nicht nur möglich ist, sondern auch sehr inspirierend sein kann. Sie nutzen die neuen Solartechnologien als Bereicherung des zeitgenössischen Formenvokabulars.[1]

Doch solche Projekte sind Ausnahmen. Die gebaute Realität ist in der Regel eine andere: ungeschlachte Elemente, die ohne Rücksicht auf Kontext, Form, Farbe oder Proportion an Gebäude montiert werden. Das mag wohl daran liegen, dass der Markt bisher wenig Schönes hergab und vielen Akteuren die nötige technische und entwerferische Kompetenz fehlt. Problematisch ist aber auch, dass im Zusammenhang mit Solartechnologie ästhetische Kriterien auf ein absolutes Minimum reduziert werden: Eine Photovoltaikanlage gilt im Allgemeinen schon als gut integriert, wenn sie halbwegs symmetrisch angeordnet ist und nicht allzu sehr über den Dachrand hinausragt.

Ohne Rücksicht auf Verluste

Diese Haltung genügt nicht, um das gestalterische Niveau zu heben. Der Branchenverband Swissolar betont zwar zu Recht: «Die ästhetische Einbindung verschiedener solarer Bauteile ist Herausforderung und Chance zugleich» und empfiehlt, sich sorgfältig damit zu beschäftigen.[2] Und auch die Solar Agentur Schweiz scheint mittlerweile für das Thema sensibilisiert; bei der Vergabe des diesjährigen Schweizer Solarpreises[3] hat sie mehrere aus architektonischer Sicht gelungene Projekte berücksichtigt, denen eine intensive Auseinandersetzung mit dem gestalterischen Potenzial von Photovoltaikelementen zugrunde liegt (vgl. Bilder über diesem Artikel). Doch diese Entwicklung ist neu.

Noch vor Kurzem schien die Solar Agentur ganz andere Massstäbe anzulegen. Ein Blick auf die Bauten, die in den letzten Jahren ausgezeichnet wurden, legt die Vermutung nahe, dass die Energieertragsoptimierung gegenüber allen anderen Bewertungskriterien ein absolutes Primat genoss. Gewürdigt wurden auch Projekte, die man getrost als Vandalismus im Namen der energetischen Korrektheit bezeichnen kann – etwa wenn die rund hundertjährige, fein gegliederte Fassade eines städtischen Baumeisterhauses zerstört und mit dunklen, hell gerahmten Photovoltaikpaneelen beziehungsweise einer babyblauen Kompaktfassade bestückt wird.

Die Laudatio des damaligen Beurteilungsgremiums offenbart einen verblüffenden Willen, baukulturelle Verluste zu ignorieren: «Die Transformation des energieverschwendenden Mehrfamilienhauses […] in einen verfassungskonformen, gut gedämmten Minergie-P-Bau […] erfolgte ohne Eingriffe in die Jugendstilarchitektur.»[4] Die Energieproduktion dient nicht etwa als Rechtfertigung für die Zerstörung der historischen Fassade – die Zerstörung wird schlicht negiert, was zugleich auch die Notwendigkeit einer Güterabwägung zwischen kulturellen und energetischen Anliegen aufhebt.

Bescheidene ästhetische Ansprüche

Von einer ähnlich einseitigen Betrachtung zeugt Artikel 18 a des Eidgenössischen Raumplanungsgesetzes. Diesem zufolge bedürfen «genügend angepasste Solaranlagen» auf Dächern in Bau- und Landwirtschaftszonen im Allgemeinen keiner Baubewilligung – im Gegensatz zu praktisch allen anderen Eingriffen in die Gebäudehülle. Lediglich Solaranlagen auf Kultur- und Naturdenkmälern von kantonaler oder nationaler Bedeutung sind bewilligungspflichtig. «Ansonsten gehen die Interessen an der Nutzung der Solarenergie […] den ästhetischen Anliegen grundsätzlich vor.»[5] Dieser Grundsatz ist bemerkenswert, weil er faktisch einer Bankrotterklärung gleichkommt: Anstatt die Vereinbarung von ökologischer und gestalterischer Qualität einzufordern, wie dies einem baukulturell privilegierten Land wie der Schweiz anstehen würde, beschränkt sich das Gesetz auf ein resigniertes «genügend». Und so – nämlich «genügend» – sieht der Grossteil der gebauten Realität aus; manchmal auch schlimmer.

All dies trägt wenig dazu bei, ambitionierte Architektinnen und Architekten für das solare Bauen zu gewinnen. Bedauerlich, denn gebaut wird trotzdem. Bis auf einige Ausnahmen – etwa die Supsi, die gemeinsam mit dem Förderprogramm des Bundes EnergieSchweiz eine Website mit Produkten für das solare Bauen betreibt[6] – haben die Hochschulen das Thema jahrelang nur zögerlich behandelt. Das erstaunt doppelt: Zum einen sind wichtige Schritte bei der Entwicklung von gebäudeintegrierter Photovoltaik in der Schweiz erfolgt (vgl. TEC21 48/2017 «Photovoltaik II – die Komposition», erscheint am 1. Dezember 2017). Und zum anderen ist die Verbindung zwischen Entwurf, Konstruktion und Ausführung in der Schweizer Architekturausbildung sehr eng, was zu einer im internationalen Vergleich hohen Affinität der Architekturschaffenden für technische Finessen, handwerkliche Qualität und innovative Details geführt hat.

Konstruktive Tradition als Chance

Erst in jüngster Zeit zeichnet sich eine Wende ab. Die ETH Zürich sorgte dieses Jahr für Aufsehen: Im Frühlingssemester 2017 stellte Professor Miroslav Šik seinen Studierenden die Aufgabe, gehobene Wohneinheiten zu entwerfen, bei denen die Solartechnologie in der Gebäudehülle integriert ist.[7] Das technische Grundlagenwissen brachte die Dozentur Daniel Mettler/Daniel Studer ein. In Kooperation mit Prof. Arno Schlüter vom Lehrstuhl für Architektur und Gebäudesysteme sowie mit Swissolar wurde eine Onlinedatenbank aufgebaut, die Konstruktionen und Produkte zur Nutzung von Sonnenenergie in der Architektur versammelt.[8] Ausgerechnet Miroslav Šik, der profilierteste Exponent der als traditionsverbunden geltenden analogen Architektur, hat das Experiment gewagt. Auf den ersten Blick etwas unerwartet, doch eigentlich liegt es nahe, dass die Beschäftigung mit konstruktiven Fragen, wie sie die «Analogen» betreiben, früher oder später die Neugier auf technische Innovationen weckt.

Auch in der Praxis lassen sich vergleichbare Ansätze beobachten. Die Basler Architekten Anna Jessen und Ingemar Vollenweider, ehemalige Studierende des ebenfalls konservativen Hans Kollhoff, gewannen 2013 den Wettbewerb für das Amt für Umwelt und Energie in Basel mit einem Entwurf, der nicht nur städtebaulich und architektonisch, sondern auch mit einem ausgefeilten Energiekonzept überzeugt. Der Neubau, der allseitig goldglänzende Photovoltaikfassaden aufweist, soll 2021 in Betrieb gehen. Und auch huggenbergerfries Architekten, die diesen Sommer ein Haus mit einer All-over-Photovoltaikhülle fertiggestellt haben (vgl. «Seismograf des Himmels»), greifen auf einen soliden konstruktiven Hintergrund zurück: Adrian Berger hat ursprünglich Hochbauzeichner gelernt, während Lukas Huggenberger und Erika Fries bei Hans Kollhoff studiert haben.

Offensichtlich interessiert das solare Bauen vermehrt auch Architekturbüros, die sich weder mit gebauten Öko-Manifesten noch mit einer didaktischen Techno-Ästhetik hervortun möchten. Der Umgang mit der Solartechnologie sickert langsam ins klassische architektonische Repertoire ein. So ist zu hoffen, dass die Energieproduktion sich allmählich als eine unter den vielen Aufgaben etablieren kann, die eine Fassade oder ein Dach zu erfüllen hat – und die je nach Situation unterschiedlich zu gewichten sind. Dass die Industrie heute eine grössere Vielfalt an Produkten anbietet, kommt als günstiger Umstand hinzu (vgl. TEC21 24/2015 «Gebäudeintegrierte Photovoltaik»). Die Farbenpalette der Photovoltaikelemente umfasst mittlerweile matte Rot- und Brauntöne, die Formate und Kombinationsmöglichkeiten sind flexibler geworden; das erweitert den Gestaltungsspielraum der Entwerfenden erheblich. Doch gerade der Neubau von huggenbergerfries zeigt: Auch mit Standardprodukten ist vieles möglich.

Neugier und Kompetenz

Für den baukulturellen Gewinn, der entstehen kann, wenn begabte Entwerferinnen und Entwerfer sich von neuen Technologien beflügeln lassen, gibt es in der Architekturgeschichte viele Beispiele. Insbesondere in der fortschrittsgläubigen Neuzeit haben Baukünstler materialtechnische und konstruktive Innovationen freudig aufgegriffen, um sie für ihre Zwecke zu adaptieren. So ermöglichten die breite Verfügbarkeit von Stahl und die Erfindung des Lifts den Bau von ersten Hochhäusern; die industrielle Produktion von Floatglas war eine Voraussetzung für die Vorhangfassaden der 1960er-Jahre; Alison und Peter Smithson nutzten die Wucht des Stahlbetons für ihre brutalistischen Bauten, Le Corbusier dessen Plastizität für seine Kapelle in Ronchamp; Marcel Breuer und Charlotte Perriand experimentierten mit verchromten Stahlrohren, Willy Guhl mit Eternit. Frank O. Gehry griff auf eine ursprünglich für die Raumfahrtindustrie entwickelte Software zurück, um die dekonstruktivistischen Formen des Guggenheim Museum Bilbao zu realisieren. In neuester Zeit sind es Innovationen im Holzbau – Leimbinder, CNC-Vorfabrikation, BIM und Robotik –, die der Architektur neue Impulse verleihen. Nur in der Solararchitektur schien bisher etwas blockiert zu sein. Höchste Zeit, dass sich das ändert.

Abzuwarten bleibt, ob die solaren Technologien zu einer neuen, spezifischen architektonischen Formensprache führen werden. Idealerweise verlangt ihre Nutzung Ost-West-orientierte Bauten mit kompakten Volumen, um ein günstiges Verhältnis zwischen Inhalt und Oberfläche zu erreichen, und geometrisch einfache Dach- und Fassadenflächen, die sich für das Anbringen von modularen Elementen eignen. Ein eigener Stil ist allerdings nicht absehbar. Im Gegenteil: Die wachsende Vielfalt an Farben, Oberflächen, Formaten und Anwendungsmöglichkeiten macht es immer einfacher, die Solartechnologie in den bestehenden Formenkanon unterschiedlichster Architekturbüros zu integrieren. Die Zukunft wird uns wohl diverse Interpretationen des Themas bescheren.

Seit Jahren beschäftigt sich TEC21 mit Solartechnologie am Bau. Eine Auswahl der Artikel, die in regulären Ausgaben, Sonderheften und online erschienen sind, finden Sie in unserem E-Dossier «Solares Bauen».

Anmerkungen:

[01] Vgl. TEC21-Sonderheft «Solares Bauen», 2013.

[02] www.swissolar.ch/ueber-solarenergie/solares-bauen/aesthetik/

[03] www.solaragentur.ch/node/775

[04] Das Projekt wurde 2016 mit einem PlusEnergieBau®-Diplom gewürdigt. www.solaragentur.ch/sites/default/files/g-16-09-21_jugendstil_peb_sanierung_culmannstrasse_zuerich_def_0.pdf

[05] Bundesgesetz über die Raumplanung vom 22. Juni 1979, Stand vom 1. Januar 2016. Art. 18a RPG ist am 1. Mai 2014 in Kraft getreten.

[06] www.bipv.ch

[07] www.systems.arch.ethz.ch/de/news/2017/06/solar-design-studio--rueckblick.html

[08] www.buk.arch.ethz.ch/SolardatenbankTEC21, Fr., 2017.11.24

24. November 2017 Judit Solt

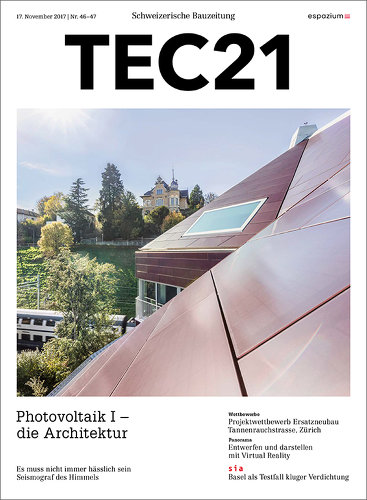

Seismograf des Himmels

Ästhetik versus Effizienz? huggenbergerfries Architekten haben im Sommer 2017 ein Wohnhaus fertiggestellt, das diese Frage obsolet erscheinen lässt. Der Neubau an der Seestrasse in Zürich Wollishofen hat eine All-over-Hülle aus braun schimmerndem profiliertem Glas. Dass diese Solarstrom produziert, fällt auch beim zweiten Blick nicht auf.

Von aussen ist nicht zu erkennen, dass das Haus ein aktuelles Beispiel für solares Bauen ist. Die rostbraun schimmernde All-over-Hülle aus geripptem Gussglas wirkt urban und elegant, und selbst bei näherem Hinsehen lässt sich nicht vermuten, dass sich Photovoltaikzellen dahinter verbergen. «Die Fassade erfüllt eine Reihe von Funktionen», so Adrian Berger von huggenbergerfries Architekten, «und zwar seit Jahrtausenden immer die gleichen: Klimaregulierung, Schutz, städtebauliche Kontrastierung oder Einordnung, Repräsentation, Identifikation … Wir haben uns gefragt, ob sie nicht eine weitere Aufgabe übernehmen und elektrische Energie erzeugen könnte. Das heisst aber nicht, dass wir unsere städtebauliche und architektonische Haltung über Bord werfen. Die Stromproduktion soll als zusätzliche Qualität hinzukommen, nicht andere Qualitäten beeinträchtigen.» In der Tat ist die Produktion von erneuerbarer Energie bei Weitem nicht der einzige Vorzug dieses Hauses.

Mehrfach optimiertes Volumen

Der Neubau steht in Zürich Wollishofen, zwischen der verkehrsreichen Seestrasse und dem ebenfalls viel befahrenen Bahndamm, am Übergang zwischen der dichten Stadt des 19. Jahrhunderts und einem lockerer bebauten, von Villen und Solitären geprägten Quartier. Er ersetzt ein Mehrfamilienhaus, das ursprünglich der Seidenfirma von Gustav Henneberg als Investitionsobjekt diente – die gleiche Firma, die 1892 auch die gegenüber liegende Rote Fabrik erbaut hatte. Auch der Neubau enthält Mietwohnungen, dahinter steht allerdings eine leicht andere Intention. Die Architekten haben das Grundstück in Eigeninitiative entwickelt – und ein Stück weit auch als Forschungsfeld betrachtet.

Das orthogonal zur Seestrasse stehende Haus enthält zehn Wohnungen, was eine beträchtliche Verdichtung darstellt. Trotzdem wirkt es nicht erdrückend. Das Volumen folgt dem leichten Gefälle des Grundstücks, und seine Grundfläche evoziert eine leicht asymmetrische Sanduhr, sodass ein horizontal wie vertikal mehrfach geknickter, eher kleinmassstäblich strukturierter Baukörper entsteht.

Diese Volumetrie dient nicht nur der städtebaulichen Eingliederung, sondern schafft auch in Bezug auf die Wohnqualität mehrere Vorteile. Durch die taillierte Gebäudeform haben alle Wohnungen, die jeweils entweder in der vorderen oder hinteren Hälfte des Hauses untergebracht sind, nicht weniger als fünf Expositionen; das beschert ihnen abwechslungsreiche Grundrisse, ganztägige Besonnung, vielfältige Ausblicke inklusive Seesicht und vor allem auch zwei lärmabgewandte Fassaden zum Lüften. In der schmalen Mitte ist das Treppenhaus angeordnet; wegen der Staffelung der Gebäudehälften entsteht eine Split-Level-Erschliessung, sodass es auf jedem Halbgeschoss nur einen Eingang gibt. Die bewegte Abwicklung des Volumens schliesslich ermöglicht eine verhältnismässig grosse, vielfältig orientierte Photovoltaikfläche.

Das Innere des Hauses ist geprägt von wenigen, schlichten Materialien. Eingangshalle und Treppenhaus sind mit Holzdielen aus dem Vorgängerbau ausgelegt, die ausgebaut und wiederverwendet wurden. Sie sind aus pitch pine, einer nordamerikanischen Sumpfkiefer, deren Holz ähnlich hart ist wie Eiche, die jedoch wegen der Trockenlegung vieler Sümpfe zur Rarität geworden ist. Die Wohnungen wiederum haben Böden aus dunklem Asphalt-Terrazzo, weisse Wände sowie Decken und Dachschrägen aus Sichtbeton; die roh gehauenen Eibenstützen sind aus dem ursprünglichen Baumbestand des Grundstücks gefertigt.

Unsichtbares Kraftwerk

Mit dem Neubau stieg nicht nur die bauliche Dichte, sondern auch die der Bewohner: Der Wohnflächenverbrauch von 37 m² pro Person liegt leicht unter dem Stadtzürcher Durchschnitt. Dafür haben die Architekten auf eine Renditemaximierung verzichtet und die Wohnungen rund 15 % unter dem quartierüblichen Preisniveau vermietet, um eine nachhaltige Nutzung der Immobilie durch eine gemischte, stabile Hausgemeinschaft zu ermöglichen. In der Miete ist auf Wunsch auch die Nutzung des hauseigenen Elektroautos inbegriffen, das per WeShare-App reserviert werden kann – neun von zehn Parteien machen mit. Die Produktion von Solarstrom ist lediglich ein Element eines ganzheitlichen, an Nachhaltigkeit orientierten Gesamtkonzepts. Geheizt wird indes nicht mit elektrischen Wärmepumpen, sondern mit Biogas.

«Wir sind nicht gekommen und haben gesagt, wir bauen jetzt ein Solarhaus», so Berger. «Am Anfang war die Atmosphäre des Orts: Die ephemeren, changierenden Lichtstimmungen am See, das Schimmern und Spiegeln des Wassers haben uns fasziniert. Wir dachten über eine Glasfassade nach, die solche Phänomene aufnehmen könnte. Floatglas kam nicht infrage, es ist zu nüchtern. Während wir mit verschiedenen Gussgläsern experimentierten, stellten wir die Frage nach der Photovoltaik. Könnte die Fassade wie ein Seismograf des Himmels funktionieren, optisch und technisch? Eine bestimmte Technologie didaktisch abzufeiern lag uns dagegen fern. Wir gaben dem Projekt den Arbeitstitel ‹Unsichtbares Kraftwerk›.» Dazu gehörte auch, dass die Photovoltaikelemente weder gerahmt noch sichtbar befestigt sein sollten.

Die schlichte All-over-Hülle ist das Ergebnis einer langen Entwicklungsarbeit, an der die Hochschule Luzern sowie fünf in einem Konkurrenzverfahren beteiligte Photovoltaikhersteller mitgewirkt haben. Ermöglicht hat dies wiederum der Investor. Berger betont: «Wenn wir jedes Quartal vor einer Baukommission oder einem Stiftungsrat hätten Rechenschaft ablegen müssen, hätten die das Projekt irgendwann gestoppt. Wir wussten ja nicht, wohin die Reise geht. Die Photovoltaikhülle ist ein Prototyp, ihre Entwicklung war ein iterativer Prozess mit vielen Rückschlägen.» Das Ergebnis erscheint dennoch verblüffend einfach – und könnte heute, da die Entwicklungsarbeit geleistet ist, auch verhältnismässig günstig produziert werden.

Standardkomponenten neu kombiniert

Die äussere Schicht besteht aus profiliertem Gussglas in einem handelsüblichen Format. Auf dessen glatte Rückseite wurde mittels Keramikdigitaldruck ein Muster angebracht, das die dahinter liegenden Solarzellen verbirgt, ohne sie übermässig zu verschatten. «Digitaldruck ist eine neue Technologie, Keramik dagegen ist bewährt», erläutert der Architekt. «Die emaillierten Glasfassaden an Bauten von Werner Stücheli zum Beispiel sehen seit den 1960er-Jahren wie neu aus, während die Kunststofffarben der 1980er-Jahre mit der Zeit auskreiden.» Bei den Solarzellen handelt es sich um monokristalline Siliziumzellen, «wie man sie mittlerweile fast auf jedem Scheunendach findet», in zwei Reihen. An das Glas befestigt werden sie mit einer im Vakuumverfahren angebrachten schwarzen PVP-Folie – eine Technologie, die aus dem Fassadenbau für Hochhäuser bekannt ist. Die Folie ist chemisch stabil und altert praktisch nicht. Die Module bestehen also aus Standardkomponenten, die mittels Standardverfahren zusammengefügt wurden. Ihre Kombination dagegen ist neu.

Berger schildert den Entstehungsprozess: «Unsere Module wurden im Labortest untersucht, um zu wissen, wie viel Licht durchgeht und wie viel reflektiert wird. Sie haben so schlecht abgeschnitten, dass der Ingenieur fand, wir könnten gleich aufhören. Trotzdem haben wir auf einen Freilufttest bestanden, und der hat bestätigt, was wir als Laien vermutet haben: Das prismatische Glas kann erstaunlich viel Streulicht auf die Solarzellen leiten – genau das Streulicht, das in der Realität immer vorkommt. Ausschliesslich zenitales Licht wie im Labor gibt es draussen ja nie. Das Ergebnis: Die Transmission des profilierten Glases ist nur 1.5 % schlechter als die des besten handelsüblichen Solarglases! Hinzu kommt der Druck, der einen Teil des Lichts abhält. Unter dem Strich hat die Praxis erwiesen, dass die Abschattung unserer Module ca. 15 bis 20 % beträgt. Damit erreichen sie einen Wirkungsgrad von ca. 13 bis 14 %. Zum Vergleich: Zellen, die für die Raumfahrt produziert werden, haben einen Wirkungsgrad von ca. 22 %, die besten Zellen am Bau kommen auf ca. 17 bis 18 %. So viel zum Thema Ästhetik und Effizienz.»

Mittlerweile liegen die ersten gemessenen Kennzahlen vor. Sie belegen, dass die unsichtbare Photovoltaikanlage rund 56 000 kWh Strom pro Jahr produzieren kann, was über dem erwarteten Eigenverbrauch liegt (vgl. Grafik). Der gewonnene Strom dient in erster Linie dem Eigengebrauch; dank der vielfältigen Ausrichtung der Oberflächen ist der Ertrag über den Tag bzw. das Jahr relativ ausgeglichen. Der Überschuss wird in einer 10-kW-Batterie und in der Batterie des Elektroautos zwischengespeichert. Was dann noch übrig ist, wird gegen Rückvergütung ins öffentliche Netz eingespiesen.

Seit Jahren beschäftigt sich TEC21 mit Solartechnologie am Bau. Eine Auswahl der Artikel, die in regulären Ausgaben, Sonderheften und online erschienen sind, finden Sie in unserem E-Dossier «Solares Bauen».TEC21, Fr., 2017.11.24

24. November 2017 Judit Solt