Editorial

Im Oktober 2016 führte unsere Leserreise entlang der Côte d’Azur (vgl. TEC21 48/2016) zu Feriensiedlungen aus der Nachkriegszeit. Zu den Höhepunkten gehörten Les Sablettes und Bandol bei Toulon und La Grande Motte bei Montpellier. Wir fanden die Anlagen so spannend, dass wir ihnen nun ein ganzes Heft widmen – sozusagen als Reisenachtrag.

Die Geschichte dieser Siedlungen ist in Frankreich eng mit dem verbunden, was uns heute so selbstverständlich scheint – einige Wochen bezahlten Urlaubs. Für den neuen Massentourismus musste der Staat nach dem Krieg Ferienorte schaffen. Neben der Natur war spannende Architektur gefragt, um möglichst viele Feriengäste anzuziehen. In Südfrankreich gibt es dafür Beispiele, die uns bis heute durch ihre Eleganz, ihre Monumentalität oder ihre Schlichtheit faszinieren. Seit ihrer Entstehung sind viele Jahrzehnte verstrichen, und einige stehen unter Denkmalschutz. Ob und wie aber die Bauten, die funktional und energetisch nicht mehr den Ansprüchen unserer Zeit entsprechen, renoviert werden, ist unklar.

Die Anlagen werfen auch Fragen nach dem Umgang mit der Umwelt auf. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es noch grosse Landreserven.

Der heute zersiedelte Freiraum des Littorals wird in Frankreich immer knapper, und der Siedlungsdruck auf die Küste steigt – beides Themen, die uns im Zusammenhang mit schützenswerten Bauten aus der Mitte des letzten Jahrhunderts und den Gewässerräumen auch in der Schweiz beschäftigen.

Inhalt

AKTUELL

07 WETTBEWERBE

Amalgam aus Alt und Neu

11 PANORAMA

Der Ruf der Berge gerät ins Rutschen

13 VITRINE

Junge Designtalente an der «neue räume 17» | Neues aus der Baubranche | Weiterbildung

16 SIA

Arbeitszeitkontrolle – kein lästiges Übel, sondern wichtig | Planen und Bauen – Gemeinsamkeiten und Unterschiede

20 VERANSTALTUNGEN

THEMA

22 FERIENARCHITEKTUR AN DER COTE D'AZUR

22 MODERNE ATHÉNA

Stéphanie Sonnette

Zwei Riegelbauten von Jean Dubuisson zeigen einen nachhaltigeren Umgang mit der Küste als viele neuzeitliche Bauten.

26 UNBEDACHT VERWANDELT

Florence Cyrulnik

Die Qualitäten der schlichten Architektur von Fernand Pouillon im Feriendorf Les Sablettes wurden lange Zeit verkannt.

30 VERLORENES PARADIES

Danielle Fischer

Die Ferienstadt La Grande Motte fasziniert Architekten und Badegäste. Ihr jahrzehntelanger Auf- und Umbau dauert bis heute an.

AUSKLANG

33 STELLENINSERATE

37 IMPRESSUM

38 UNVORHERGESEHENES

Moderne Athéna

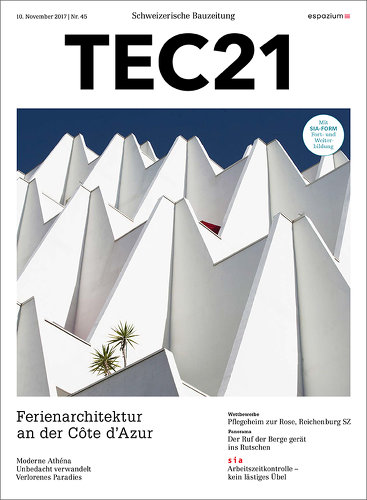

Die Riegelbauten von Jean Dubuisson in Bandol bei Toulon veranschaulichen den Wandel in der Wahrnehmung von Tourismusbauten: Wurden sie noch vor einiger Zeit als landschaftszerstörend geschmäht, gelten sie heute als effizient, was ihren Fussabdruck betrifft.

Postkarten aus der Nachkriegszeit zeigen die südfranzösische Ortschaft Bandol umrahmt von Weinbergterrassen, die vom Küstendorf bis hoch in die Hügel des Hinterlands reichen. Der schwere, dunkle Rotwein aus Bandol, den der amerikanische Schriftsteller Jim Harrison besonders liebte, wird hier noch heute produziert, doch die Weinberge wurden in die abgelegenen Täler zurückgedrängt. Das einstige Anbaugebiet ist heute, wie die ganze Küstenregion im Département Var, grossflächig von stilistisch bunt gemischten, hinter blickdichten Einfriedungen versteckten Ferienhäuschen besiedelt.

Der Weg zur Ferienresidenz Athéna führt zuerst eine Weile auf gewundenen Strassen durch eine nicht sehr reizvolle Bungalowlandschaft, bis der Weg endlich vor einem gut gesicherten Tor endet. Die Ferienanlage liegt am Rand des bebauten Gebiets, direkt an der steilen Kalksteinküste, die den Erosionskräften ausgesetzt ist. Der Architekt Jean Dubuisson entwarf die Anlage von 1963 bis 1975 und gliederte das spektakuläre Gelände in einem 15 ha grossen Pinienwald durch zwei genau rechtwinklig zueinander stehende, fast gleich lange Riegel: In präziser Ost-West-Ausrichtung platzierte er auf einer bewaldeten Terrasse das viergeschossige 4-Sterne-Appartementhotel Résidence Athéna. Direkt am Wasser liegt das achtgeschossige Appartementhaus Athéna-Port in Nord-Süd-Ausrichtung. Beide Häuser teilen sich einen parallel zum Hotel über der Steilküste gelegenen Pool mit atemberaubendem Ausblick. Zwischen Pinien führt ein Fussweg vom Hotel in eine Bucht, in die ein ebenfalls zur Anlage gehörendes kleines Tal mündet. Hier hat der Pinienwald die einst kultivierten Terrassen längst zurückerobert.

Ebenmässig neutral …

Résidence Athéna ist der erste Gebäuderiegel, den man zu sehen bekommt, wenn man durchs Aussentor tritt. Er liegt versunken in einer Landschaft aus Pinien, Eukalyptusbäumen und gepflegter Mittelmeervegetation, die als kleinteiliger Raster die Länge und Regelmässigkeit der Fassade bricht. Hinter der Fassade befand sich einst ein 4-Sterne-Hotel mit Restaurant. Wegen Gästemangels mussten beide in den 1980er-Jahren schliessen. Geblieben sind nur noch die Rezeption, die grosse Halle und der riesige Eingangsbereich mit ausladendem, holzgeschmücktem Vordach. Die Entwürfe von damals deuten Bar, Schaufenster und Restaurant mit edlem Mobiliar nach Entwürfen des Innenarchitekten Pierre Guariche an. Die grosse Halle ist heute ein leerer Raum, und die Originalmöbel sind bis auf wenige Ausnahmen verschwunden.

Wie immer sind Jean Dubuissons Grundrisse einfach und rational. Auf jedem Stockwerk des Betonbaus erschliesst ein zentraler Flur die beidseitig angeordneten Studios, die entweder nach Osten oder nach Westen gehen. Mit Ausnahme der Appartements im Dachgeschoss sind alle Studios identisch. Ihre Grösse wird durch den Raster der tragenden Innenwände bestimmt. Die jeweils 35 m² grossen Rastereinheiten sind in drei Räume geteilt: einen Küche-Bad-Schrank-Block beim Eingang, einen Hauptraum und eine ziemlich breite, etwa 50 cm tiefer gelegte Loggia. Die Deckenhöhe variiert: Sie ist tief im Küchen-Bad-Bereich, höher im Wohnbereich und wieder tiefer in der Loggia. Letztere ist mit zwei Holzbänken ausgestattet, die zu einem Doppel- oder zwei Einzelbetten ausgezogen werden können. Diese Details, die darauf abzielten, in den Studios abwechslungsreiche Raumwirkungen und Atmosphären zu schaffen, gingen bei verschiedenen Renovationen verloren. Die ursprünglich offenen Loggias sind nun geschlossen, und die Küchen-Bad-Blöcke wurden vollständig umgestaltet. In einigen Studios zogen die Bewohner wieder Wände ein, um Zimmer abzutrennen, in anderen entfernten sie alle Zwischenwände.

… oder reliefartig rhythmisch

Unterhalb des Appartementhotels, direkt am Wasser, liegt der zweite Gebäuderiegel: Athéna-Port. Der schmalere, aber mit acht Stockwerken wuchtigere Bau steht fast schon brutal in der Landschaft. Vom Meer aus gesehen, hebt er sich durch sein blendendes Weiss stark von der Umgebung ab. Auf der Nordseite trennt ihn eine kühle und schwindelerregende Schlucht vom gegenüberliegenden Hang. In die Tiefe führt eine gewundene, begrünte Treppe, die angenehm mit dem nüchternen Beton der Südfassade kontrastiert. Von dieser Treppe aus sind alle Geschosse über breite Laubengänge erschlossen, die zu den Appartements mit unterschiedlicher Typologie führen.

Gegen Süden, zum Meer hin zeigt sich der auf einer Seite in den Hang gebaute Gebäuderiegel in seiner ganzen Grösse. Im Gegensatz zur neutralen, ebenmässigen und sehr homogenen Fassade des Hotelbaus ist die Hülle des Hauses Athéna-Port rhythmisch und reliefartig gestaltet. Aus einem zweigeschossigen Sockel, in dem Maisonettewohnungen untergebracht sind, wachsen sechs Appartementgeschosse, wobei das oberste vor allem grossen Dachterrassen Platz bietet. An der Fassade wechseln sich betongerahmte Öffnungen mit Loggias ab. Auch hier haben die Nutzer die Loggias und Balkone nach und nach geschlossen. Dadurch entstand eine ebenmässigere Fassade, und der vom Architekten beabsichtigte Kontrast zwischen offenen und geschlossenen Flächen ging verloren.

Zugang zum Meer für alle

Zur Ferienresidenz gelangt man am besten mit dem Auto. Innerhalb der Anlage gibt es aber nur Fusswege. Alle Autos müssen auf zwei Parkplätzen vor dem Eingang abgestellt werden. Nur eine Zufahrt zum Ein- und Aussteigen beim ehemaligen Hotel und eine weitere zum Abladen der Boote im Jachthafen dürfen kurzzeitig befahren werden. Interessant ist der Parkplatz des Hauses Athéna-Port. Er liegt auf einer Terrasse am Hang, auf gleicher Höhe wie das oberste Stockwerk, aber auf der anderen Seite der Schlucht. Ein Steg verbindet ihn mit dem obersten Laubengang der Residenz, von wo aus ein vom Gebäude unabhängiger Aufzug- und Treppenturm die übrigen Stockwerke erschliesst.

In den späten 1960er-Jahren durfte noch jedermann direkt ans Meer bauen. Freier Zugang zum Meer, Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutz waren noch kein Thema. Als jedoch die Auswüchse der Immobilienspekulation an den Küsten zunahmen, wurde 1986 das Küstengesetz verschärft. Fortan durften ausserhalb der bebauten Zonen in einem 100 m breiten Uferstreifen keine neue Bauten mehr erstellt werden. Ausserdem wurde an jeder Küste auf 3 m Breite ein Wegrecht eingeräumt: der «sentier littoral». So musste auch die Résidence Athéna einen öffentlichen Fussweg durch die Anlage einrichten, mit Metallstegen, hohen Gittern und codegesicherten Toren. Die Passage ist Teil des Küstenwegs, der von Bandol nach Saint-Cyr-sur-Mer führt.

Frühe Nachhaltigkeit?

Besonders der Bau von Athéna-Port – mitten in der Natur – hat die Küste zweifellos beeinträchtigt. Man könnte sagen, das Projekt habe zur «Zubetonierung der Küste» beigetragen hat und sei ökologisch bedenklich. Betrachtet man allerdings das im ganzen Département Var vorherrschende raumplanerische Laisser-faire – die von Tausenden kleinen Häuschen übersäten Hügel, die Zufahrtsstrassen –, dann kann man auch zur Ansicht gelangen, dass das Projekt Athéna eine nachhaltige und bis heute gültige Lösung für den Massentourismus darstellt. Die intelligente Anordnung der Gebäude, die gezielte Dichte, die einen Grossteil der Anlage in natürlichem Zustand belässt, die Autofreiheit und die gemeinsame Nutzung der Anlagen (Pool, Tennisplätze) sprechen dafür. Jeden Sommer kommen in einem bewaldeten, autofreien Gebiet mehrere hundert Gäste in nur zwei Häusern unter.

Der Schwachpunkt der Gebäude ist ihre geringe Energieeffizienz. Die Betonbauten verfügen weder über eine Wärmedämmung noch über natürliche Klimatisierung. Die gegen Süden ausgerichteten Wohnungen in Athéna-Port und die nur auf eine Seite ausgerichteten Studios in der Residenz sind im Sommer Glutöfen. Deshalb sind mittlerweile fast alle Appartements mit Klimaanlagen ausgestattet. Auch wenn die Wohnungseigentümer individuelle Lösungen zu bevorzugen scheinen, sollte angesichts des wohl bald schon nordafrikanischen Klimas an der Mittelmeerküste für die Klimatisierung eine Lösung angestrebt werden, die die Einzelmassnahmen vereinheitlicht. Ob Massnahmen für eine Fassadenisolation nötig sind und ästhetisch befriedigend ausgeführt werden können, bleibt offen.

[Übersetzung: Wulf Übersetzungen]TEC21, Fr., 2017.11.10

10. November 2017 Stéphanie Sonnette