Editorial

Zwei neue Brücken in der Stadt und auf dem Land stellen wir in diesem Heft vor. Sie haben nicht nur Gemeinsamkeiten, sondern weisen auch Unterschiede auf. Beide gingen respektive gehen 2017 in Betrieb und sind neu im Sinn von «neu an einem neuen Platz». Dadurch stechen sie unter den zahlreichen Brückenersatzneubauten hervor.

Die Aarebrücke ist das Herzstück des Bypass Thun Nord und als Durchlaufträger durch und über Industriegebiet konzipiert. Sie soll die Agglomeration Thun besser verbinden und gleichzeitig die Altstadt vom Verkehr entlasten. Der Bogen der Punt Mulinaun überspannt ein Seitental des Vorderrheins und verbessert den Verkehrsfluss. Vielleicht zum Leidwesen sonntäglicher Ausflugsfahrer – existiert auf der Strecke zum Oberalppass doch nun eine Kurve weniger.

Zahlreiche innovative Brücken bauten auch die Bauingenieure Christian Menn und Dialma Jakob Bänziger, denen wir zum 90. Geburtstag gratulieren dürfen (Interviews in der Rubrik Panorama ab S. 12). Menn und Bänziger, beide 1927 geboren, projektierten oftmals neue Brücken im obigen Sinn. Damals hatten Brücken noch ihre sprichwörtliche Aufgabe: Verbinden. Von Entlasten war noch kaum die Rede, denn 1960 gab es nur eine halbe Million Pkw in der Schweiz.

Welche Brücken werden Kinder, die 2017 geboren werden, einst bauen? Braucht es dann noch welche? Liegt die Zukunft des Verkehrs in der Luft? Oder sind das nur Luftschlösser? In 90 Jahren kann viel passieren.

Peter Seitz

Inhalt

AKTUELL

07 WETTBEWERBE

Personenüberführung Rotkreuz/Risch

12 PANORAMA

Zwei Interviews zum 90. Geburtstag: Dialma Jakob Bänziger und Christian Menn

16 VITRINE

Bauen für die Mobilität

18 SIA

Beitritte zum SIA | Stolzer Mittelpunkt des Gemeinwesens | Mehrwert interdisziplinärer Planung

23 VERANSTALTUNGEN

THEMA

24 NEUE BRÜCKEN FÜR STADT UND LAND

24 IN DER BAUTRADITION DER BÜNDNER BOGENBRÜCKEN

Clementine Hegner-van Rooden

Eine neue Bogenbrücke ersetzt die Strassenkurve der Val Mulinaun.

28 TEIL EINES KONTINUUMS

Clementine Hegner-van Rooden et al.

Als Durchlaufträger überspannt die neue Aarebrücke in Thun Industriegebiet und Fluss.

AUSKLANG

33 STELLENINSERATE

37 IMPRESSUM

38 UNVORHERGESEHENES

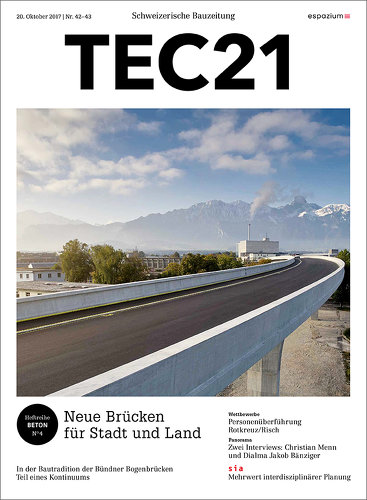

Teil eines Kontinuums

Die neue Aarebrücke, das Herzstück des Bypass Thun Nord, geht am 9. November 2017 in Betrieb. Der von Bänziger Partner Ingenieure gebaute, über 500 m lange Durchlaufträger überspannt Bahnlinie und Aare, verbindet den Entwicklungsschwerpunkt Thun Nord mit Steffisburg und soll zukünftig zur Entlastung der städtischen Brücken beitragen.

Die Bevölkerung und der Motorisierungsgrad in der Agglomeration Thun haben in den letzten Jahren überdurchschnittlich zugenommen. Obwohl bereits seit 1955 verschiedene Anläufe unternommen wurden, die Verkehrsprobleme zu lösen, blieb das Verkehrssystem in den letzten Jahrzehnten im Wesentlichen unverändert. Insbesondere die Innenstadt von Thun und die dorthin führenden Hauptachsen sind mittlerweile sehr stark belastet. Im Jahr 2002 erarbeitete daher der Oberingenieurkreis I des Tiefbauamts des Kantons Bern im Rahmen eines Forumsprozesses mit rund 80 beteiligten Interessenvertretern Lösungen für das Verkehrsproblem.

Die Ergebnisse flossen in die Gesamtverkehrsstudie Agglomeration Thun ein, deren Kernstück der Bypass Thun Nord mit einer neuen Querung der Aare und der Eisenbahn ist. Der Bypass sorgt nicht nur für eine bessere Anbindung Thuns an die Nachbargemeinden Steffisburg und Heimberg, auch der Entwicklungsschwerpunkt (ESP) Thun Nord – ein künftiger Wirtschaftspark, der auf nicht mehr militärisch genutzten Arealen entsteht – wird über die neue Aarebrücke an den Autobahnzubringer Thun Nord angeschlossen. Verkehrstechnisch und wirtschaftlich gilt der Bypass daher als Schlüsselprojekt für die Agglomeration Thun.

Studienaufträge für Schlüsselprojekt

In einem Studienauftrag im Jahr 2006 wurden Lösungsvorschläge für die Linienführung, den Betrieb und die Ausgestaltung der neuen Strassenanlage sowie deren Integration in das Siedlungsgefüge und den Landschaftsraum gesucht. Vier Ingenieurbüros mit Architekten als Fachspezialisten waren daraufhin eingeladen, im Rahmen eines weiteren Studienauftrags ein Projekt für eine neue Aarebrücke zu erarbeiten. Das Beurteilungsgremium entschied sich für das Projekt von Bänziger Partner mit der Architektin Corinna Menn. Der Vorschlag war eine schlichte, doch elegante und in den Details sorgfältig gestaltete Stahlbetonbrücke, die auf bewährte Brückenbautechniken zurückgreift und sich gut in das heterogene Siedlungsgefüge und den Landschaftsraum integriert.

Randbedingungen, ober- und unterirdisch

Die heterogene Abfolge von öffentlichem Raum, militärischer und gewerblicher Nutzung im direkten Umfeld, aber auch die weitere Umgebung mit den Berner Alpen verlangte ein schlichtes, harmonisches und präzise konstruiertes Brückenbauwerk. Massgebend für den Entwurf waren die Geometrien der zu überbrückenden Gebäude und Erschliessungsanlagen. Auch Fundationen einengende, unterirdische Anlagen wie Schiesskeller und Werkleitungen waren zu berücksichtigen. Ausserdem erwarteten die SBB und die BLS Eisenbahngesellschaft nach der Erstellung des Bauwerks Freiraum für zukünftige Erweiterungen. Die Strassenachse war durch das übergeordnete Gesamtprojekt gegeben und konnte lediglich im Dezimeterbereich verschoben werden. Die aktuelle Nutzung der an die Brücke angrenzenden Areale musste auch während des Baus stets gewährleistet sein. Ausserdem sollte das Bauwerk eine geschlossene Konstruktion mit Lärmschutzelementen bis zu einer Höhe von 1.20 m aufweisen. Schliesslich war seitens der Bauherrschaft eine «Landmark»-Lösung unerwünscht.

Ellipsen, Parabeln und Rhomben

Aus städtebaulichen und gestalterischen Überlegungen heraus entschloss sich das Planerteam, das Bauwerk als homogene Einheit zu konzipieren. Die Ingenieure entschieden sich für einen kompakten Hohlkastenträger in Spannbetonbauweise mit konstantem Querschnitt im Vorlandbereich und einem gevouteten Abschnitt über der Aare.

Der Brückenüberbau mit trapezförmigem Hohlkastenquerschnitt zieht sich zwischen den Widerlagerachsen über die gesamte Brückenlänge von 541 m, wobei die Spannweiten der 14 Felder zwischen 25 und 68 m variieren. Bedingt durch die im rechten Aareufer liegenden Hauptkanäle der Abwasserentsorgung Thun ist die grösste Spannweite exzentrisch über dem Flussprofil angeordnet. Die 12.5 m breite Brückenplatte kragt rund 3 m über den für den Unterhalt begehbaren und beleuchteten Hohlkasten aus.

Die Neigung der vorgespannten Hohlkastenstege setzt sich in den 13 Pfeilern fort und geht fliessend in eine parabelförmige Verjüngung von 5 m (4.18 m bei den gevouteten Brückenträgern) auf 3 m über. Dies lässt das Bauwerk als Einheit erscheinen. Ab 8 m unterhalb der Fahrbahnachse bleibt der rhombusförmige Pfeilerquerschnitt bis zum Stützenfuss konstant. Die wohlproportionierte Pfeilerform gibt dem Bauwerk seine Stabilität in Längs- und Querrichtung.

Die sich ändernden Höhen der gevouteten Kastenträger an der Aare ziehen am Anschluss an die rhombischen Pfeilerquerschnitte elliptische Formen der Kastenunterseite nach sich. Zusammen mit der Brückenkrümmung im Grundriss erhält das Erscheinungsbild dadurch im Aarebereich eine zusätzliche formale und fliessende Dynamik.

Die Absturzsicherung besteht aus einer Stahlbetonbrüstung mit eingelassenen Lärmschutzelementen. Auf die Brüstungen, die auch Vorinstallationen für eine spätere Gehwegbeleuchtung enthalten, wird zusätzlich ein Überwurfschutz aus Glas montiert werden, der sich ohne ästhetische Nachteile in das Brückensystem integrieren soll.

Schwimmend gelagert

Das Tragwerk ist als Durchlaufträger konzipiert, wobei die Aarequerung mit der maximalen Spannweite von 68 m als Brückenzentrum betrachtet wird. Vom «Zentrum Aare», das zwar weder der geometrischen Mitte noch dem Scheitelpunkt entspricht, reduzieren sich die Spannweiten unter Berücksichtigung der Bestandsbauten kontinuierlich zu den Widerlagern hin.

Die tragfähige Fundationsschicht liegt rund 3 m unterhalb des heutigen Terrains. Aufgrund der Platzverhältnisse fundieren die Stützen auf Bohrpfählen. Nördlich der Aare (Seite Steffisburg) besteht eine Grundwasserschutzzone, in der die Pfeiler flach auf einem Materialersatz fundiert wurden. Ebenfalls flach gegründet sind die Widerlager, beide Rampen und die Fussgängerunterführung.

Die Brücke ist in Längsrichtung schwimmend gelagert, der Fixpunkt liegt beim linksufrigen Pfeiler an der Aare (P9). Bei den beiden Widerlagern und den Pfeilern P1 bis P5 sowie P12 und P13 sind Topfgleitlager eingebaut. Einzig bei den Widerlagern sind mechanische Fugenübergänge montiert. Damit die Widerlager – über die auch der Einstieg in den Hohlkasten erfolgt – mühelos begehbar sind, sind sie mit einen minimalen Freiraum von 2 m Höhe unterhalb des Brückenträgers angeordnet.

Wasser im Kasten

Die Brücke liegt mit Ausnahme des Bereichs der Aare über genutztem Gelände. Eine konventionelle Belagsentwässerung mittels Entwässerungsröhren ist nicht möglich. Entlang dem Tiefpunkt der Fahrbahnplatten wurden deshalb gelochte, in Epoxid-Drainmörtel verlegte Hutprofile eingelegt, die über die Einlaufschächte die Belagsentwässerung sicherstellen. Die Oberflächenentwässerung erfolgt über Einlaufschächte in einem Abstand zwischen 25 und 40 m.

Die Schächte liegen am Gehwegrand und damit ausserhalb des Hohlkastenträgers. Aus ästhetischen Gründen sowie zu ihrem Schutz und Unterhalt sind die Entwässerungslängsleitungen allerdings im Hohlkasten aufgehängt. Für die von aussen nicht sichtbare Querung der Stege des Hohlkastens musste die Lage der Einlaufschächte auf die Spannkabelführung abgestimmt werden. Die Spülschächte sind in einem Abstand vom maximal 80 m angeordnet. Das Oberflächenwasser fliesst in den Längsleitungen bis zu den Widerlagern und wird mit dem Abwasser des übrigen Trassees in die Becken der Strassenabwasserbehandlungsanlage (SABA) geleitet. Diese befinden sich südlich der Aare unter den beiden ersten Vorlandfeldern, nördlich des Flusses am Kreisel Glattmüli.

Kontinuum durch städtisches Gebiet

Die konventionell mit einem Flächengerüst hergestellte Brücke ist aus dem Stadtgebiet heraus nur in Abschnitten und nie gesamthaft erfahrbar. Wegen ihrer gestalterischen Einheit bilden die Abschnitte dennoch ein Kontinuum. Das Planerteam teilte das Bauwerk gestalterisch und statisch nicht in Sektoren, sondern konzipierte es als Ganzes und schaffte dadurch eine zurückhaltende Selbstverständlichkeit. Die geraden Kanten am Brückenträger, die glatten, in der Fläche aber strukturierten Pfeiler und das bereits in der Submission vorgeschriebene Schalungsbild verstärken den formalen Ausdruck eines einheitlichen Bands, das die Ingenieure als Durchlaufträger statisch konsequent umgesetzt haben.TEC21, Fr., 2017.10.27

27. Oktober 2017 Clementine Hegner-van Rooden, Werner Brändli, Corinna Menn, Urs Fischer