Editorial

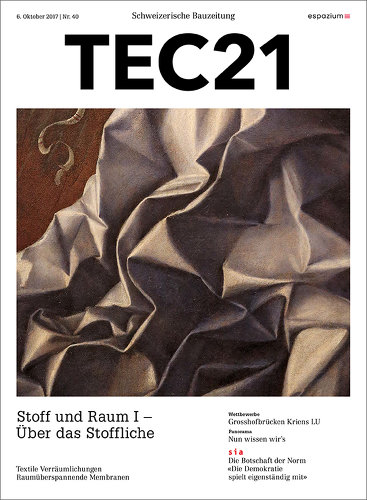

Stoff und Raum sind seit je eng miteinander verbunden: Schon früh hat sich der Mensch ein Heim aus Textilien gebaut und Tücher zu einem Zelt geformt. Diese direkte Beziehung haben Generationen von Baumeistern verfeinert, weiterentwickelt und weitergegeben. Die Nähe hat Eingang gefunden in die Sprache – Decke, Knoten, Hülle, Gewebe – und auch in die Rhetorik des Bauens, wo Eigenschaften des Textilen in anderen Materialien zum Ausdruck kommen. In einer metaphorischen Betrachtung zeigen sich Eigenschaften des Stofflichen als Quellen der Inspiration für Architektur, Städtebau und Ingenieurskunst.

TEC21 widmet dem Begriffspaar von Stoff und Raum zwei Ausgaben und untersucht ihre Verwandtschaft sowie das Potenzial, das sich dazwischen aufspannt. Denn der Einfluss wirkt auf beide Seiten: Das Textile ist Ideengeber für räumliche Phänomene, aber ebenso wirken Raum und Architektur anregend auf die Kreationen von Stoffen und Mode.

Im vorliegenden Heft untersucht die Kunsthistorikerin Franziska Wilcken die Verwandtschaft der beiden Begriffe, erkundet die gemeinsamen Wurzeln und öffnet den Blick für deren metaphorische Bedeutung. Welche Möglichkeiten für die Tragwerksplanung in der Umsetzung der Stoff-Metapher liegen, zeigt der Bauingenieur Thomas Ekwall in seinem Essay auf. Die kommende Ausgabe thematisiert die Arbeit am Textilen am Beispiel des urbanen «tessuto» und veranschaulicht im Gespräch zwischen Kreativen aus Architektur und Modedesign die Berührungsflächen der beiden Disziplinen sowie ihre gegenseitige Affinität.

Susanne Frank, Marko Sauer