Editorial

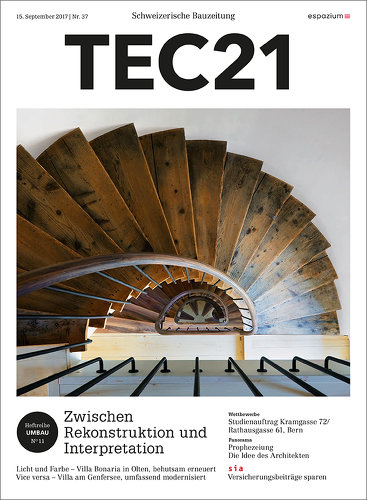

Bauen im Bestand ist ein Abenteuer. Die Geschichte eines Hauses soll sichtbar bleiben, seine Nutzung trotzdem ideal an heutige Lebensvorstellungen angepasst werden. Planer und Eigentümer kostet es immer wieder Überwindung, in eine Architektursprache einzugreifen, eine neue Schicht hinzuzufügen oder aber einzubinden.

Die Auseinandersetzung mit der Entstehung, der räumlichen Umgebung und vorangegangenen Nutzungen ist nicht nur bereichernde Forschung – vor allem ist sie wünschenswerte Voraussetzung für einen angemessenen Umgang mit der bestehenden Substanz. Nicht immer lässt sich herausfinden, in welchem Geist ein Haus geschaffen wurde. Es gilt, einen Faden der Geschichte zu erkennen und im Sinn zukünftiger Nutzungen fortzustricken.

Am Beispiel der Sanierung einer Villa am Genfersee lässt sich nachvollziehen, wie Interventionen, die das Nutzungskonzept umkrempeln, so geschickt in den Bestand gefügt wurden, dass sie kaum als solche zu erkennen sind. Zugunsten des historischen Gesamtkonzepts verzichten die Bewohner dabei auf zeitgenössischen Komfort.

Ganz anders der Umgang mit einer Villa in Olten: Hier wurden Schichten abgetragen, die bestehende Grundrissstruktur geöffnet und die Materialsprache des Bestands um starke Farben ergänzt. Dennoch erscheint das Haus von aussen fast unberührt. Die jetzige Form erlaubt eine flexible Nutzung der Räume und weitere Veränderungen über die Zeit hinaus.

Franziska Quandt, Hella Schindel