Editorial

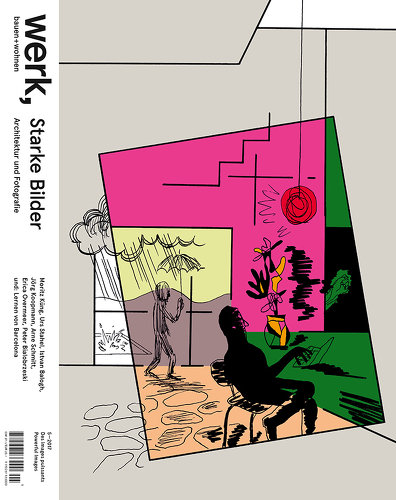

Keine Architekturmonografie, die dem Fotografen nicht breiten Raum gewährt, kein Museum mit Fotosammlung, das nicht seine Bestände für eine Sonderausstellung prüft. Warum also noch ein Heft dazu? Zwei Gründe: Zum einen hat sich die Zirkulation von Bildern durch die neuen Medien exorbitant gesteigert. Die Rede ist von einer Sprache, die erstmals rein über Bilder funktioniert. Bilder antworten auf Bilder, und wir alle sind beteiligt am Strom. Zum anderen hat sich dank der digitalen Bearbeitung auch die Bildproduktion vor dem Bau, die Kunst des Renderings professionalisiert, sodass sie kaum mehr hinter dem Abbild des Realen zurücksteht. Rendering, Fotografie und Gebautes beeinflussen sich gegenseitig. Die schiere Masse der Bilder macht einen neuen Umgang mit der Architekturfotografie nötig. Information und sachliche Repräsentation kann nicht mehr das einzige Ziel sein. Und schliesslich: als Redaktion sind wir selbst an der Produktion von Images beteiligt. In der Funktion als Redaktoren der Zeitschrift nehmen wir Einfluss auf die Deutungshoheit über die Architektur, via Auswahl ihrer Bilder. Leider bekommen wir nicht selten eine unbefriedigende Auswahl vorgesetzt: Wohnbauten ohne Menschen, Museen ohne Exponate, Städte ohne Leben. Um Architektur aber beurteilen zu können – dies ist unsere feste Überzeugung –, braucht es den Test auf ihre Alltagstauglichkeit. Gebrauch und Alltag sind jedoch meist aus den Bildern verbannt, und oft ist es auch die dezidierte Autorschaft des Fotografen. Die tägliche Bilderflut macht einen anderen Umgang nötig. Wie reagiert die Architekturfotografie, wenn das Publikum den Bau «irgendwo» bereits gesehen hat? Wir wünschen uns mehr Mut zu starken Bildern. Wir hoffen, mit der Stärkung des Fotografen als Autor und damit einem subjektiveren Blick die unsichtbaren Qualitäten von Architektur aufspüren zu können. Nur gute Autorinnen vermögen es, der Repräsentationsfalle der Architekturvermittlung zu entgehen: durch eine eigenständige Erzählung im Bild.

Inhalt

Die Guten unter den Schönen

Fünf Punkte für eine bessere Architekturfotografie

Roland Züger

Weg- und wieder hinschauen

Architekturfotografie zwischen Komposition und Raum

Moritz Küng, Roberto Ruiz (Bilder)

Modell und Bild

Eine friedliche Ehe gerät in Bewegung

Urs Stahel

Ausschnitt und Moment

Fünf Positionen zur Architekturfotografie

Peter Bialobrzeski, Erica Overmeer, Istvan Balogh, Arne Schmitt, Jörg Koopmann

Ins rechte Licht rücken

Lieblingsbilder der Redaktion

Roland Bernath, Katalin Deér, Jérôme Humbert, Roman Keller, Walter Mair

Zudem:

Debatte: Hochhauskonzepte helfen nicht weiter, wenn sie nur Ausschlussgebiete für Hochhäuser definieren. Der Städtebauer Han van de Wetering plädiert daher für Planungen, die Wunsch- Standorte mit städtebaulicher und ökonomischer Ausstrahlung definieren.

Wettbewerb: Die Stadtgemeinde Grand-Saconnex spannte für den Wettbewerb Carantec mit einem privaten Investor zusammen, um an städtebaulich entscheidender Stelle mit Wohnbauten Städtebau zu schaffen. Group8 hat den Wettbewerb gewonnen.

Recht: Nur rechtzeitig und schriftlich abgesetzte Abmahnungen, nicht aber generelle Klauseln im SIA-Vertrag befreien den Architekten vor unabsehbaren Schadenfolgen.

Bücher: Um die Produktionsbedingungen der Architekturfotografie, um das Zustandekommen und die Auswahl von Bildern geht es im Band Vom Nutzen der Architekturfotografie von Angelika Fitz und Gabriele Lenz.

Ausstellungen: Mit dem Umbau des ehemaligen Commonwealth Institute hat das London Design Museum einen höchst repräsentativen neuen Sitz bekommen. Claude Lichtenstein berichtet.

Kolumne: Architektur ist … ein Long Take

Bauten: Lernen von Export Barcelona. Wohnungsbau im städtischen Kontext

Erstling: Auf den Weg gebracht. Primarschule in Mülligen AG von Franco Pajarola und Christian Bühlmann

werk-material: Bauernhaus-Umbau in Wattenwil BE von Johannes Saurer, Thun und Matthias Rindisbacher, Bern

werk-material: Umbau eines Bauernhauses mit Scheune in Winterthur-Iberg von Jonathan Roider, Zürich