Editorial

Das Projekt WerkBundStadt des Berliner Werkbunds war bereits Thema der letzten TEC21-Ausgabe. 33 Architekturbüros haben sich auf dieses Experiment einer kooperativen Planung eingelassen, um ein städtebauliches Konzept und die Gebäude für ein neues Wohnquartier in Berlin zu entwerfen. Neben dem innovativen Verfahren, den Hintergründen und nächsten Schritten in der Planung hatten wir auch die Tradition des Werkbunds mit Bezug zur Schweiz betrachtet.

In diesem Heft fokussieren wir nun auf Schweizer Positionen und Beiträge zur WerkBundStadt. Wir diskutieren mit den beteiligten Architekturbüros E2A aus Zürich und jessenvollenweider aus Basel über das Projekt und stellen exemplarisch ihre Entwürfe vor. Was haben sie aus dem Planungsprozess mitgenommen? Hat dieses Verfahren Modellcharakter? Und wie stellen sie sich das Wohnen in der WerkBundStadt vor?

Die Aufgabe, ein dichtes, funktionales und sozial gemischtes Quartier im städtischen Kontext zu planen, ist auch in der Schweiz von grosser Relevanz. Hier zeigt sich die Besonderheit der WerkBundStadt im Vergleich zu den zahlreichen zuvor realisierten Werkbundsiedlungen – und auch vielen aktuellen Wohnbauprojekten: ihr städtischer Charakter. Es geht nicht mehr um Siedlungsbau, sondern um Stadtbau, um Stadträume und die Frage, wie ein Haus in einem dichten Quartier im Dialog zu seinen Nachbarn funktioniert. Das macht die WerkBundStadt als Beitrag für die aktuelle Diskussion so wertvoll.

Susanne Frank

Inhalt

AKTUELL

07 WETTBEWERBE

Das Inferno als Chance

12 PANORAMA

Wie fühlen wir uns in der Architektur? | Voyeuristische Einblicke | Rauchschwaden oder Klarheit

18 VITRINE

Licht und Technik

20 SIA

Kulturelle Wertediskussion | Digitalisierung ist Programm | SIA-Form Fort- und Weiterbildung

24 VERANSTALTUNGEN

THEMA

26 WerkBundStadt II – Schweizer Beiträge

26 «DIE STADT ZUERST»

Susanne Frank, Andrea Wiegelmann

Was lässt sich aus dem Experiment WerkBundStadt lernen? Ein Gespräch mit jessenvollenweider Architekten.

34 ARCHETYPISCH DENKEN

Andreas Kohne

Wohnen in der WerkBundStadt: zwei Schweizer Projekte.

37 «EINE REISE INS UNGEWISSE HÄLT LEBENDIG»

Andreas Kohne, Andrea Wiegelmann

Wim Eckert von E2A Architekten schildert, wie er den Planungsprozess der WerkBundStadt erlebte. Ist ein derartiges Verfahren auch in der Schweiz denkbar?

AUSKLANG

38 STELLENINSERATE

45 IMPRESSUM

46 UNVORHERGESEHENES

«Die Stadt zuerst»

Die Basler Architekten Anna Jessen und Ingemar Vollenweider haben mit ihren Entwürfen die WerkBundStadt mitgestaltet und die Entwicklung des Projekts im kooperativen Verfahren begleitet. Sie berichten, was sie daraus gewonnen haben und wie man dies zukünftig nutzen kann.

TEC21: Frau Jessen, Herr Vollenweider, was ist das Besondere an diesem Projekt? Was macht diese WerkBundStadt aus?

Anna Jessen: Die klassischen Werkbundsiedlungen, wie etwa die Weissenhofsiedlung in Stuttgart, definieren sich darüber, dass neue Wohnmodelle geschaffen werden. Die WerkBundStadt in Berlin definiert sich in erster Linie über die Frage, was ein städtischer Raum heute sein kann und welche Qualitäten es hat, in einem städtischen Kontext zu wohnen. Die Montage der Weissenhofsiedlung in das Grundstück, auf dem die Werkbundstadt entstehen soll (Plan), zeigt gut, dass die WerkBundStadt einen völlig anderen Massstab und Charakter besitzt und dass die kompositorische Setzung von einzelnen Ein- oder Mehrfamilienhäusern heute nicht mehr das Thema sein kann.

Ingemar Vollenweider: Es geht hier nicht zuerst um Wohnungsbau, sondern um Stadtbau. Das bisherige Projekt ist folglich nicht das Ergebnis eines Wohnbauexperiments, wie es von Teilen der Presse reflexartig vermisst und entsprechend kritisch diskutiert wurde. Vielleicht rührt dieses Missverständnis daher, dass wir nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Deutschland zuerst Wohnungs- und Siedlungsbau machen und das dann mit Stadtbau gleichsetzen. Im Zweifelsfall setzt sich auch in Wettbewerben nicht der konsequente Städtebau, sondern der coole oder auch nur wirtschaftliche Wohnungsgrundriss durch. Hinter dem Entwurf zur WerkBundStadt steht eine andere Überzeugung: Er möchte öffentliche Räume schaffen, die Identität und Kollektivität ermöglichen, und thematisiert damit die Frage, was wir vom städtischen Raum erwarten. Daher heisst das Projekt auch WerkBundStadt und nicht Werkbundsiedlung.

TEC21: Der städtebauliche Entwurf ist eine Synthese aus unterschiedlichen Konzepten. Mit welchen Themen haben Sie sich im Vorfeld auseinandergesetzt?

Anna Jessen: Die Frage, wie heute und an diesem Ort ein glaubwürdiger städtischer Raum funktionieren und aussehen kann, hat uns interessiert.

Die Bildung von Plätzen haben wir eher hinterfragt, wir hatten Respekt vor deren latenten Zentralität, auch vor der Frage, wie viel anonyme Textur dafür notwendig wäre. Dagegen haben wir uns gewundert, warum im Zusammenhang mit Wohnungsbau keine Strassenräume mehr gebaut werden. Die Strasse scheint uns ein verheissungsvoller öffentlicher Raum. Nicht ein neutrales Raumkontinuum, sondern ein klar gerichteter, vielleicht geknickter Raum, mit einem Ausschnitt des Himmels und dem Vis-à-vis von zwei Strassenseiten.

Ingemar Vollenweider: In unserem städtebaulichen Konzeptbeitrag, den wir gemeinsam mit Caruso St John entwickelten, ging es uns darum, das Quartier mit dem Wasser zu verbinden. Daher waren die Strassen unser Leitmotiv und nicht die Blöcke, die im abgestimmten Modell viel dominanter sind. Ich finde es interessant, dass es jetzt einen Platz gibt, der aber nicht allseitig von Gebäuden umstellt wird, sondern an das Kraftwerksareal von Vattenfall angrenzt. Er wird so zu einem verbindenden Element, gerade wenn sich das Quartier einmal weiterentwickeln sollte.

TEC21: Der Prozess der Entwicklung dieses städtebaulichen Entwurfs ist aussergewöhnlich. Wie kam es zu diesem Entwurf?

Anna Jessen: Acht Teams mit jeweils zwei Büros haben ihre städtebauliche Vision für das Areal entwickelt und an einem langen Wochenende in Berlin sich gegenseitig vorgestellt. Die Gesamtverantwortlichen des Werkbunds, Paul Kahlfeldt und Claudia Kromrei, nahmen dabei eine Schlüsselposition ein, indem sie hier wie später die Qualitäten der Einzelentwürfe bündelten, Entscheide fällten oder, besser noch, diese sanft herbeiführten. Gegen den Widerstand der einzelnen Autoren, die klare, einheitliche Konzepte forderten, am besten natürlich ihr eigenes, haben sie den Mut und den Nerv gehabt, sich die stärksten Elemente aus jedem Plan zu suchen, wie die lange, leicht geknickte Strasse, dann den Platz an der Brandwand zu Vattenfall und schliesslich die parzellierten Blöcke, die in ihrer Kompaktheit den Massstab des Berliner Blocks zu verdichten scheinen.

Ingemar Vollenweider: Dann gab es diese Idee, an besonderen Orten Kopfbauten auszubilden, höhere Häuser am Wasser in Anlehnung an die Spreefront von Vattenfall und Türme am Platz, was aus baurechtlichen Gründen nicht ganz einfach ist und als Tendenz eine gewisse Miniaturisierung des Stadtquartiers befördert. Das wird man in den nächsten Schritten kritisch prüfen müssen.

Anna Jessen: Der heutige Stand hat wohl eher etwas viele Themen für das nicht allzu grosse Stück Stadt. Noch ist es eine Collage von unterschiedlichen Stadträumen, aus denen aber tatsächlich eine städtische Textur entstehen kann, als Alternative sowohl zur homogenen Reformstadt als auch zum Tuttifrutti der postmodernen Architekturzoos in Stadtzentren. Genau an dieser Grenze liegt aber sicher auch das grösste Risiko des Projekts.

TEC21: Beim städtebaulichen Entwurf der WerkBundStadt wurde ausgehend von diesem das Wohnen definiert. Bei Projekten wie «Mehr als Wohnen» ist man hingegen vom Wohnmodell ausgegangen.

Ingemar Vollenweider: Es sind natürlich auch sehr unterschiedliche Ausgangslagen. In Zürich gab es eine Baugenossenschaft mit einem detaillierten Nutzungskonzept, für das man über einen Wettbewerb eine städtebauliche Form gesucht hat. In Berlin gibt es den Werkbund mit einem städtebaulichen Programm, das für den anonymen Wohnungsmarkt eine exemplarische Antwort geben will auf die Frage «Wie geht Stadt heute?». Die Stadträume, die daraus resultieren, unterscheiden sich natürlich auch entsprechend.

TEC21: Sie sind beide sehr erfahren im Wettbewerbswesen. Hier haben die Verantwortlichen ein anderes Verfahren gewählt. Worin unterscheidet es sich vom klassischen Wettbewerb?

Anna Jessen: Man muss unterscheiden zwischen der formellen Frage des Wettbewerbs und der Frage: Wie komme ich zu einem glaubwürdigen Stück Stadt, das sich immer auch aus dem Zueinander von ganz unterschiedlichen Teilen definiert? Der Werkbund Berlin hat eine Auswahl von einzelnen Architekten und damit auch Positionen bestimmt und aufgrund der Klausuren und des gemeinsam definierten Städtebaus eine Basis geschaffen, auf der man nach einer Einheit suchen kann. Die beteiligten Architekten haben gemeinsam um jene Basis gerungen, also gewissermassen die Auslobung und das Programm mitgeschrieben, und tragen entsprechend diese Verantwortung mit. Bei einem städtebaulichen Wettbewerb gibt es dagegen «phasengerecht» eine klare Schnittstelle zwischen der Definition der Aufgabe und dem Entwurf eines Projekts. Bei einem Areal von vergleichbarer Grösse würde das siegreiche Projekt in der Umsetzungsphase wahrscheinlich unter den Preisträgern aufgeteilt, um die Einheit architektonisch zu differenzieren. Persönlich finde ich es heute sehr viel interessanter, unterschiedliche Positionen in einen Prozess auf der Suche nach Einheit zu involvieren, als umgekehrt Einheit im Nachgang und nur mit der Spekulation auf die sogenannte individuelle Handschrift heterogener zu machen.

TEC21: Das Verfahren ist also differenzierter und verspricht, dass so der interessantere Stadtbaustein entsteht?

Anna Jessen: In der öffentlichen Diskussion wird oft die Frage nach der Innovation gestellt. Wenn man an diesen Begriff glaubt, dann ist dieser Prozess des kooperativen Städtebaus sicher eine innovative These. Dazu hat Georg Franck als Gast und Experte der WerkBundStadt bereits in der Klausurphase aufgerufen (vgl. «Städtebau als Gemeinschaftswerk», TEC21 46/2015).

TEC21: Wo liegen die Vorteile eines derartigen Verfahrens gegenüber dem Wettbewerb?

Anna Jessen: Für städtebauliche Projekte in diesem Massstab finde ich es notwendig, über Alternativen zum klassischen Wettbewerb nachzudenken. Es wäre ja denkbar, die Auswahl der Architekten über ein Bewerbungsverfahren zu treffen, das ein Motivationsschreiben oder ein Thesenpapier verlangt. Die Strategie für die WerkBundStadt ist die richtige, um die angestrebte Ganzheitlichkeit des Stadtmodells umzusetzen, das ja vom Mobilitätskonzept in Zusammenarbeit mit BMW bis zu den Entwürfen für Bodenplatten durch beteiligte Produktgestalter reichen soll.

Ingemar Vollenweider: Die inhaltliche Diskussion anhand konkreter Projekte, nicht in einer Jury, sondern als beteiligter Autor, hatte ich so noch nicht erlebt. Am runden Tisch war spürbar, welche städtebaulichen Ideen tragen. Das war ein starkes kooperatives Moment. Dann kamen die Entwürfe für die Häuser. Jeder von uns musste an drei verschiedenen Orten Stellung beziehen. Dadurch haben sich alle gedanklich mit dem ganzen Quartier auseinandergesetzt. So gab es dann für die spezifischen Orte Entwürfe, die mehr überzeugten als andere.

TEC21: Haben sich in diesem Prozess weitere Ansätze abgezeichnet, wie etwa für das Zusammenleben im Quartier, die weiterzuverfolgen sich lohnen würde?

Ingemar Vollenweider: Die Frage beispielsweise, wie die Erdgeschosse verstanden werden können, ist noch nicht zu Ende gedacht. Auch der Ansatz, den Arno Lederer eingebracht hat, als Pendant zum öffentlichen Raum auf Erdgeschossniveau über kollektiv genutzte Dachgärten nachzudenken, hat Potenzial.

Anna Jessen: Noch ist nicht sicher, ob das Thema des kollektiven Dachgartens für eine parzellierte Stadt funktioniert, aber dass solche Ideen eingebracht, kontrovers diskutiert und vorläufig, bis das Gegenteil bewiesen wäre, als Hypothesen im Projekt gehalten werden, ist eine Chance und Qualität dieses Verfahrens.

TEC21: Anders stellt es sich dar, wenn Architekten die Aufgabe bekommen, basierend auf einem Masterplan einen Gebäudeentwurf auszuarbeiten. Dabei fokussiert jeder auf seine Parzelle, und es kümmert sich niemand um die Stadt als Ganzes.

Anna Jessen: Die Partizipation am Gesamtprozess führt zu einem höheren Mass an Identifikation von den Planern und allen Beteiligten. Auch die Investoren und Beteiligten der Stadt Berlin waren schon in den Klausuren mit eingebunden.

Ingemar Vollenweider: Wettbewerbsprojekte haben eine hohe formale Prägnanz und damit das Potenzial, Identität zu schaffen. Gleichzeitig drohen sie dadurch eindimensional zu sein. Sie haben eine Identität, die vielleicht nicht komplex genug ist, um das Leben und die Bedürfnisse an einem spezifischen Ort zu treffen. Das kooperative Verfahren bei der WerkBundStadt verhandelt eine grössere Vielfalt, ist weniger prägnant, dafür elastischer. Damit sind wir wieder beim Prozess: Er lässt tatsächlich Schlaufen zu – und ist damit natürlich sehr zeitaufwendig.

TEC21: Gibt es denn andere Regeln und Verbindlichkeiten?

Ingemar Vollenweider: Einerseits gibt es bei diesem konkreten Modell von Stadt eine höhere Verbindlichkeit über die Strasse, den Platz, die städtebauliche Kante. Auf der anderen Seite steht der Wille: Jeder Einzelne macht sein Haus. Das prallt ein Stück weit aufeinander. Es gab in dieser Phase nicht viele Regeln für die Entwürfe der Häuser, ausser die Parzellengrenzen mit den Höhenvorgaben aus dem städtebaulichen Plan und für die Wandflächen der Fassaden einen minimalen Klinkeranteil von 60 Prozent. Das interessante aber war, dass durch die Klausuren sehr konkrete Themen und Ansprüche im Raum standen – wie die Adressierung und Hinwendung der Haupträume zur Strasse oder die vermeintlich banale Forderung, Sanitärräume möglichst natürlich zu belichten. Paul Kahlfeldt sah die Entwürfe zuerst als Hypothesen, um daraus Ideen für tragende typologische Themen oder die Charakterisierung der Strassenräume zu finden. Das ist ein sehr liberaler Ansatz.

TEC21: Sie haben eben den Charakter angesprochen, den das Projekt für Sie hat. Sie sind beide praktizierende Architekten und sehr engagiert in der Lehre. Kann man aus diesen Erfahrungen rund um das Projekt Erkenntnisse für die Lehre gewinnen?

Anna Jessen: Ja, das ist sicher so. Die Erfahrungen allein aus dem Diskurs haben sehr viel gebracht, auch für die Lehre. Wir haben beide damit ein ganzes Entwurfssemester durchgespielt. In Leipzig am Wilhelm-Leuschner-Platz, einer grossen innerstädtischen Brache, haben wir versucht, das Modell des kollektiven städtebaulichen Entwerfens auszuloten. Die Studierenden waren durchaus überrascht, dass wir weniger als Lehrende aufgetreten sind, sondern eher in der Rolle des Choreografen gewirkt haben. Das war auch für uns eine spannende Erfahrung, die uns generell über die Rolle des Architekturlehrers nachdenken liess.

TEC21: Hat das Verfahren also Modellcharakter für die Lehre?

Ingemar Vollenweider: Als Student dachte ich immer, Gruppenarbeit ist das Schutzprogramm für Vielredner und Leute ohne Ambition. Es geht aber um etwas anderes. Der Zusammenhang von Stadtbau und Kooperation ist zentral und gehört ins Curriculum einer Architekturlehre. Man muss den Unterschied zwischen Architektur und Städtebau verstehen – und zum anderen deren Abhängigkeit. Das Verfahren kann helfen, dieses Verständnis zu entwickeln. Man kennt die Gesamtkunstwerke von Stadt, die diesen Unterschied nicht machen. Etwa den Städtebau von Leon und Rob Krier aus den 1990er-Jahren, die designte traditionelle Stadt. Da ist die zeitgenössische Wohnstadt der Solitäre im Vorteil, weil sie sich viel mehr als die Summe der Teile meist nicht zutraut.

TEC21: Nach dem städtebaulichen Entwurf begann dann die Vertiefung der einzelnen Bausteine für die WerkBundStadt mit den Gebäudeentwürfen. Welche Themen standen hier im Vordergrund?

Ingemar Vollenweider: In der Schweiz machen wir viele dicke Häuser mit vielen dunklen Wohnungen, die vielleicht interessant, in jedem Fall aber sehr ökonomisch sind. Das Innovative ist hier gekoppelt an eine sehr hohe Wirtschaftlichkeit. Unter dem enormen Druck, der gerade in den Städten auf dem Wohnungsbau lastet, werden die Konventionen des Metiers ausgelotet. Der Laubengang für eingeschossige Wohnungen ist jetzt auch in der Schweiz denkbar. Das ist vielleicht innovativ, aber die entstehenden Stadträume entsprechen dabei oft jenen der Peripherie. Die WerkBundStadt formuliert das Gegenmodell: Wenn ich an die Strasse glaube, glaube ich an die Randbebauung – ich meine bewusst nicht Block-, sondern Randbebauung –, die hat dann eine Tiefe von 12 bis maximal 15 m, die kann ich nicht gross überschreiten.

TEC21: Daraus ergeben sich dann Module, die sehr flexibel sind.

Ingemar Vollenweider: Die Randbebauung schafft gewisse Bindungen, die dicken Klumpen liegen eher nicht drin, aber so ein parzelliertes Haus ist sehr flexibel, insbesondere wenn es Platz für einen Hof- oder Gartenflügel gibt, was in der WerkBundStadt leider nur stellenweise der Fall ist. Wenn man Gründerzeitgrundrisse betrachtet, muss man sich mit der Frage auseinandersetzen: Wie kann ich das überhaupt besser machen? Dabei kann man über andere Wohnformen nachdenken, etwa Clusterwohnen, Alterswohngemeinschaften oder Gastwohnungen. Interessant aber ist, dass genau in diesen Wohnungen historisch alles schon stattgefunden hat. Das in der WerkBundStadt verfolgte Modell, Sozialwohnungen ohne staatliche Förderung und damit auch ohne die zum Teil problematischen Vorgaben zu realisieren, ist ebenso riskant wie ambitioniert, um nicht zu sagen: wirklich innovativ. Denn es erhöht den Druck, insgesamt haushälterisch mit Raum und Boden umzugehen und ganzheitlich zu planen.

Anna Jessen: Unser Ansatz war es, ein Wohnhaus zu entwickeln, dessen Wohnungen man sich in Berlin auch leisten kann. Das aufzulösen, etwa in Clusterwohnen, ist viel einfacher, als aus einer Clusterwohnung einen gut proportionierten Zimmergrundriss für eine 2.5-Zimmer-Wohnung zu entwickeln. Es wird also relevante Antworten zum Thema des zeitgenössischen Wohnens geben. Zugespitzt formuliert ist aber die Innovation bislang: die Stadt zuerst, das Wohnexperiment ordnet sich der Stadt ein und unter. Wir wohnen zuallererst in der Stadt und dann in einer guten Wohnung – die mit dieser Stadt kommuniziert.

Ingemar Vollenweider: Die These zur Typologie wäre dann: Welche Wohnformen lassen sich an diesen Strassen und öffentlichen Räumen realisieren?

TEC21: Wie weit wurde bislang der Bezug des Hauses zum Stadtraum diskutiert?

Ingemar Vollenweider: Es ist diese Frage nach der Gestalt und der Einheit: Wo pendelt sich das ein zwischen Anonymität auf der einen und Individualität der einzelnen Häuser auf der anderen Seite? Welche Architekturen können dieses Zusammenspiel leisten?

Anna Jessen: An diesen Ort in Berlin ziehe ich meiner Meinung nach nicht, weil es hier Wohnungsgrundrisse gibt, die ich noch nie gesehen habe. An diesen Ort ziehe ich in erster Linie wegen seiner zentralen Lage in Berlin, in zweiter Linie wegen des Stadtraums oder des Lebensgefühls. Und dann will ich dort in einer Wohnung leben, die Zimmer und Raumzuschnitte in der Art hat, dass ich in meinen Räumen Rückzug und Privatheit finden kann und dennoch Teil der Stadt bleibe. Ich freue mich über einen Erker, weil ich von dort aus auf die Spree schauen kann. Ich will etwas spüren von dem Ort, an dem ich lebe. Ich will mich quasi mit dem Stadtraum verweben können. Da ist das städtische Leben, und das ist etwas Grossartiges. Ich lebe in der Stadt, weil ich in der Dichte die Anonymität geniessen kann. Und gleichzeitig gehe ich auf in diesem kollektiven Getragensein.

TEC21: Was waren Ihre wichtigsten Entwurfsthemen?

Ingemar Vollenweider: Die architektonische These war eben, eine Antwort zu finden auf: Wie kann man ein Haus machen, das eigenständig ist und sich gleichzeitig ins Kollektiv einbindet – und auch diese Anonymität adressiert. Unsere Strategie war, das Gebäude aus einer einzigen plastischen Idee entstehen zu lassen und daraus dennoch Sockel, Fassade und Dach zu entwickeln. Daher ist es einerseits ein recht abstraktes Haus, das andererseits dieser Dreiteiligkeit entspricht. Dann kann man sich fragen: Wie wohne ich denn an der Strasse? Wir haben das Thema des Erkers aufgegriffen. Das ist ein altes Thema, das nach wie vor für den Wohnraum sehr viel Potenzial bietet. Eine Qualität, die wir von den Basler Baumgartner-Häusern kennen. Die Erker sind ein starkes Element für das Haus, den Baukörper und die einzelne Wohnung, sind aber auch wieder in der Lage, ein Thema zu liefern, um die Häuser in den Zusammenhang des Orts einzubinden.TEC21, Fr., 2017.02.03

03. Februar 2017 Susanne Frank, Andrea Wiegelmann

Archetypisch denken

Der Berliner Werkbund hat für das Projekt WerkBundStadt 33 Architekturbüros angefragt, darunter auch Büros aus der Schweiz, Italien, Grossbritannien und den Niederlanden. Die beiden Schweizer Büros jessenvollenweider aus Basel und E2A Architekten aus Zürich fallen durch anregende und polarisierende Projektvorschläge auf.

Der Deutsche Werkbund hat sich in seiner Geschichte immer wieder die Aufgabe gestellt, eine modellhafte Antwort auf die Frage des zeitgemässen Wohnens zu finden, und bis heute vorbildliche Siedlungen geschaffen (vgl. «Wie wohnen?», TEC21 3–4/2017). Fast hundert Jahre nach der Weissenhofsiedlung in Stuttgart soll nun in Berlin- Charlottenburg die WerkBundStadt entstehen, ein Stück Stadt mit rund 1100 Wohnungen. Der ehemalige Industriestandort soll längerfristig in einen Ort zum Wohnen, Leben und Arbeiten überführt werden.

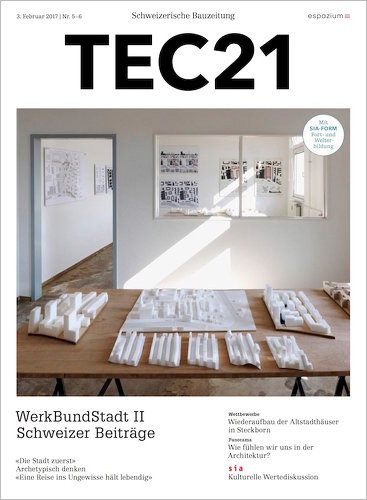

In einem dialogischen Verfahren entwickelten 33 Architekturbüros gemeinsam ein stimmiges, durchlässiges städtisches Quartier mit hoher Dichte (3.5–3.8). Es besteht aus vier Blockrandbebauungen, hohen Akzenten zur Spree und zum angrenzenden Industrieareal, einem zentralen Platz und einer langen, strassenbegleitenden Häuserzeile von der Quedlinburger Strasse hinunter zur Spree (vgl. Parzellierungsplan).

Dieser Masterplan auf einer Fläche von 29 000 m² ist in 39 Parzellen aufgeteilt, und jedes Büro erhielt per Los drei Parzellen für einen Projektentwurf. Alle beteiligten Architekturbüros waren dadurch aufgefordert, sich neben ihrer vertieften Auseinandersetzung mit der Stadt intensiv mit der grundsätzlichen Frage des Wohnens zu beschäftigen. Es galt, ein städtisches Wohnhaus zu entwerfen, bei dem der Ort zwar bekannt war, nicht aber die unmittelbare Nachbarschaft oder das zukünftige Publikum. Abgesehen von den selbst auferlegten Regularien für die Architektur der Häuser (vgl. Kasten unten) gab es keine weiteren Einschränkungen.

Potenzial weiterentwickeln

Für jede Parzelle des gemeinsam entwickelten Masterplans arbeiteten jeweils drei Büros drei entsprechende Projektentwürfe aus. Im Rahmen einer Klausur wurden die besten Entwürfe ausgewählt und zusammengestellt (vgl. «Diskurs als Strategie» TEC21 3–4/2017). In diesem fast empirischen Auswahlverfahren galt es, für jede Parzelle das richtige Projekt zu finden und mit den unmittelbaren Nachbarn zu konfrontieren. Trotz stringentem Regelwerk entstand eine individuelle Vielfalt von Architekturen, die in inhaltlichen und formalen Bereichen einige Fragen aufwirft.

Das Quartiermodell offenbart die Themen, die im Rahmen der weiteren Bearbeitung zu klären sind: So muss sich an einigen Stellen die Architektur zugunsten der Stadt zurücknehmen, die Rolle und der Charakter von Strassen und Plätzen ist zu klären, und zudem müsste das Thema des Wohnens intensiviert werden. Auch beim architektonischen Ausdruck der Gebäude und dem Umgang mit dem festgelegten Material Ziegelstein ist eine vertiefte inhaltliche Auseinandersetzung erforderlich, die bisher nur in Teilen stattgefunden hat.

Gleichwertige Kammern

E2A Architekten aus Zürich beschäftigen sich bei ihrem Projektvorschlag mit der Robustheit und der Permanenz eines architektonischen Entwurfs. Sie etablieren für ihre Wohnungen ein interessantes Kammerungsprinzip mit gleichwertigen Räumen, die sich untereinander mit um 180° öffenbaren Doppelflügeltüren zu Enfiladen verbinden lassen. Es gibt keinen privaten Aussenraum, dafür hat jedes Zimmer seinen französischen Balkon, der den Dialog nach aussen mit der Stadt ermöglicht.

Indem sich die Architekten auf einen austarierten und gleichwertigen Raum mit wohlüberlegten Proportionen konzentrieren, legen sie die zukünftige Wohnform nicht fest, sondern liefern eine Grundlage für eine individuelle Interpretation. Somit können diese Räume ganz unterschiedlich genutzt und zu unterschiedlich grossen Wohnungen zusammengeschlossen werden. Die Grundrissstruktur bietet ein hohes Mass an Flexibilität, eine Vierzimmerwohnung ist ebenso möglich wie eine Sechszimmerwohnung. Die Aufteilung erlaubt den Bewohnern, unterschiedlichste Formen des Wohnens zu leben.

Das Modell der Wohnung ist eine Rückführung auf die multikulturelle, vielschichtige Stadt. Wim Eckert beschreibt das Konzept wie folgt: «Unser Haus ist eine Organisationsform, in der Räume unvoreingenommen besetzt werden können. Je archetypischer eine solche Ordnung von gleichwertigen Räumen ist, desto unabhängiger lassen sie sich nutzen. Darin liegt die Idee der durchmischten Stadt, in einem Haus zu wohnen, das von unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen geprägt ist.» Nach aussen zur Stadt hin tritt das Haus zurückhaltend und massiv in Erscheinung mit grossen, gleichmässig gesetzten Öffnungen, die die innere Organisation abbilden.

Wiederentdeckung des Erkers

Das Büro jessenvollenweider setzt sich bei seinem Entwurf mit der Frage auseinander, wie man ein eigenständiges Haus planen kann, das sich zugleich in das Kollektiv der Stadt einfügt. Die Architekten zeichnen ein plastisches Gebäude, vom Sockel bis zum Dach wie aus einem Guss, das dennoch die gesuchte Dreiteiligkeit erzeugt. Auf die spezielle Ecksituation der Parzelle reagieren die Architekten mit einer Betonung der Vertikalen und führen gleichzeitig das architektonische Motiv des Erkers ein.

Der Erker, hier meist in Form eines Wintergartens, verbindet Innen- und Aussenraum und ist ein starkes Element der Raumerweiterung – Wohnung und Stadt lassen sich so aus unterschiedlichen Perspektive wahrnehmen, der Bewohner ist geborgen im privaten Umfeld und dennoch Teil der Stadt. Er kann in seiner eigenen Wohnung vor das Haus treten, in den Strassenraum eintauchen oder hinunter zur Spree schauen. Die vorgeschlagenen Wohnungen lassen sich als Bekenntnis für diesen neuen Ort und die Stadt verstehen. Sie erlauben es, das städtische Leben zu spüren und einzufangen, aber auch, sich aus dem Öffentlichen ins Private zurückzuziehen.

Grundsätzlich wünschte man sich mehr solche Beiträge, die sich intensiv und polarisierend mit dem Thema Wohnen oder der einzelnen Wohnung auseinandersetzen. Trotz Tradition und Vorbildcharakter des Werkbunds fehlten bei vielen anderen Projekten bis zum jetzigen Stand anscheinend Ansporn oder Anreize. Doch alle beteiligten Architekten haben mit ihren Projekten eine grosse Chance: im Sinn eines Zwischenstands ihre Entwürfe weiterzubearbeiten und eine wegweisende WerkBundStadt zu entwickeln, die besser wird als das bereits Bekannte und Vorhandene.TEC21, Fr., 2017.02.03

03. Februar 2017 Andreas Kohne

«Eine Reise ins Ungewisse hält lebendig»

E2A Architekten aus Zürich planen und realisieren zurzeit mehrere Projekte in Deutschland. Für die WerkBundStadt Berlin reichten sie auf den ihnen zugelosten Parzellen interessante Entwürfe ein. Ein Gespräch mit Wim Eckert.

TEC21: Herr Eckert, wie haben Sie das dialogische Verfahren erlebt?

Wim Eckert: Wie der Titel WerkBundStadt Berlin bereits ankündigt, war uns von Anfang klar, dass es sich um eine inhaltliche und grundsätzliche Auseinandersetzung mit dem Thema Stadt und Wohnen handeln soll. Das Verfahren bot dazu eine ideale Plattform, um derartige Vorstellungen und Ideen zu präsentieren und unter Kollegen zu diskutieren. Dies explizit im Gegensatz zu all den Wohnungsbauwettbewerben, bei denen der Architekt seinen Vorschlag als monologische Antwort zu den in der Regel austauschbaren Programmen abliefert.

TEC21: Welche Vorteile sehen Sie für den Entwurf?

Wim Eckert: Der verabschiedete Masterplan formuliert einen Konsens aus den Ideen der acht städtebaulichen Entwürfe und den Ideen aus den Klausuren. Dieser iterative Prozess mit multipler Autorenschaft ist durch das Verfahren möglich, er hat eine gemeinsame Basis geschaffen für gewisse Fragen. Dies hat ein gewisses Mass an Kohäsion, aber auch an Konfrontation.

TEC21: Was interessierte Sie speziell bei Ihrem Projekt?

Wim Eckert: Uns interessiert seit Längerem die Frage nach der Robustheit des architektonischen Entwurfs. In diesem konkreten Fall bestand die Möglichkeit, die Idee eines sogenannten robusten Entwurfs in den Wohnungsbau zu überführen und mit gleichwertigen Räumen eine Wohnung zu schaffen, deren Nutzung offen ist. Es handelt sich um ein hierarchieloses Gebäude, bei dem die Gleichwertigkeit der Räume alles andere überschreibt. Diese Grundhaltung spiegelt sich auch in der Fassade wider.

TEC21: Wo steckt in Ihrem Projekt der Werkbundgedanke?

Neben der grundsätzlichen Auseinandersetzung mit dem städtischen Wohnen möchten wir mit unserem Projekt auch auf die Dimensionen des Handwerks und der Produktion eingehen. Wir können uns gut vorstellen, dass bei unserem Projekt verschiedene Bauteile, etwa die doppelflügeligen Innentüren, die Fenster oder die «Meterküche», zusammen mit Unternehmungen, vielleicht sogar Schweizer Firmen, entwickelt und dann seriell hergestellt werden.

TEC21: Wie geht es nun konkret weiter?

Wim Eckert: Hier ist die Zeit ein wertvoller Faktor. Ich gehe davon aus, dass auf der einen Seite die inhaltlichen Klausuren weitergehen und auf der andern Seite viele baurechtliche Fragen geklärt werden müssen, damit das Projekt erfolgreich umgesetzt werden kann. Ich hoffe, dass sich die Klausuren nochmals intensiv mit den Spielregeln und deren Auslegung befassen. Denn trotz hoher Stringenz des Plans herrscht eine grosse Kollisionsgefahr. Es gilt nun, den vorliegenden Zwischenstand genau zu orchestrieren, die Übergänge zu klären, ohne daraus eine einzige Architektur zu formen. Auf der Ebene des Quartiers ist das Thema des Erdgeschosses zu klären, mit der Frage, welche Nutzungen sich in welchen Strassen und an welchen Lagen am besten eignen.

TEC21: Wäre ein solches Verfahren Ihrer Meinung nach auch in der Schweiz denkbar?

Wim Eckert: Ich glaube, dass ein derartiges dialogisches Verfahren hier durchaus vorstellbar wäre, denn auch bei uns findet eine Debatte statt, die im Vergleich zu Deutschland aber einfach nicht so offen geführt wird. Ich vermute auch, dass die Umsetzung des Masterplans in der Schweiz viel zurückhaltender und disziplinierter angepackt worden wäre. Die grundsätzlichen Fragen für ein dialogisches Verfahren würden sich jedoch ganz zu Anfang stellen: Wie wird selektioniert, und wer selektioniert? Dieses demokratisierte Auswahlverfahren kennen wir bei uns bereits mit den Präqualifikationen.TEC21, Fr., 2017.02.03

03. Februar 2017 Andreas Kohne, Andrea Wiegelmann