Editorial

Die neuen Museumsbauten der USA präsentieren sich – anders als jene der Schweiz – nach aussen hin auffällig und wenig zurückhaltend. Um ein möglichst grosses Publikum anzulocken, setzen die Museen auf aufsehenerregende Architektur und effektvoll in Szene gesetzte Exponate.

Wir zeigen in diesem Heft zwei Beispiele für eine Museumsarchitektur, die förmlich nach Aufmerksamkeit schreit. Optisch laut, versucht sie im visuellen Getöse der umgebenden Gebäude der Grossstadt nicht unterzugehen. Die vorgestellten Bauten illustrieren verschiedene Konzepte für den Umgang der Architekten mit dem städtischen Bestand und dem öffentlichen Raum.

Das vor der Aussenwelt verhüllte Broad Museum in Los Angeles steht als eigenständiger Baukörper selbstbewusst in unmittelbarer Nachbarschaft zum Museum of Contemporary Art sowie zur Walt Disney Concert Hall und erweitert die Grand Avenue in L. A. damit zum Kulturboulevard. Das Ausstellungskonzept präsentiert die Exponate introvertiert, in einer Schatzkammer.

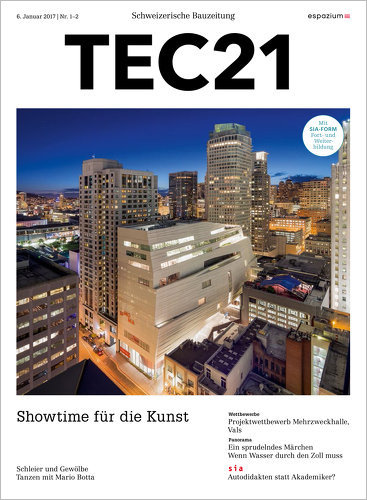

Der neue Anbau des San Francisco Museum of Modern Art (SFMoMA) belebt die ursprüngliche Rückseite des postmodernen Museums, wobei die Stadt nun über mehrere öffentliche Zugänge in das Gebäude hineindiffundieren kann. Das

SFMoMA öffnet seine Ausstellungsflächen einem breiten Publikum und lädt als Ort der Begegnung zum entspannten Verweilen ein.

Eins ist beiden Museen gemein: Ein Besuch verspricht sowohl Architektur- als auch Kunstliebhabern ein Erlebnis der besonderen Art.