Editorial

Was passiert aktuell mit unseren Kirchen? Und welche Bedeutung werden sie zukünftig in unserer Gesellschaft haben? Das sind drängende Fragen in einer Zeit, in der die Kirchgemeinden stetig Mitglieder verlieren und immer weniger Menschen einer christlichen Religionsgemeinschaft angehören wollen. Die Kirchen stehen vor grossen Herausforderungen.

Sakralbauten prägen unser Stadtbild seit geraumer Zeit, auch für viele Nichtgläubige sind sie wichtige Identifikationspunkte und von hohem kulturellem Wert. Eine Gesellschaft trägt hier die Verantwortung, angemessen und in Würde mit ihrem baukulturellen Erbe umzugehen. Gleichzeitig haben kirchliche Einrichtungen eine gesellschaftliche Relevanz: Kirchen pflegen soziale Aktivitäten, die allen offen stehen. Damit machen sie ein wertvolles Angebot an gemeinschaftlichen Nutzungen. Fehlen die Gelder für den Erhalt der Gebäude, scheint es oft die einzige Möglichkeit zu sein, sie aufzugeben. Dabei ist die Umnutzung von Kirchenbauten so alt wie deren Geschichte selbst. Aktuell wird diskutiert, wie man mit diesem Bestand umgeht – so auch anlässlich des Ersten Schweizer Kirchenbautags in Bern im vergangenen Jahr.

In diesem Sinn widmen wir diese Ausgabe zwei Beispielen, die Zeichen setzen: Eine kleine Kirche im saarländischen Homburg vereint nach ihrem Umbau kirchliches und gemeindliches Leben unter einem Dach. Die Pfarrkirche in Bünzen AG wurde umfassend restauriert und erhielt dafür den Schweizer Denkmalpreis. Beide Bauten haben damit – wenn auch vor unterschiedlichem Hintergrund – neue Perspektiven hinzugewonnen.

Susanne Frank

Inhalt

AKTUELL

07 WETTBEWERBE

Respektvoll freigespielt | Innenraum wird zerstört

10 PANORAMA

Die grosse Zitterpartie

14 VITRINE

Neues für die Baubranche

17 SIA

Nachhaltig auf «alpenländischem Niveau» | Wenn der Gemeinderat die Jury stellt

22 VERANSTALTUNGEN

THEMA

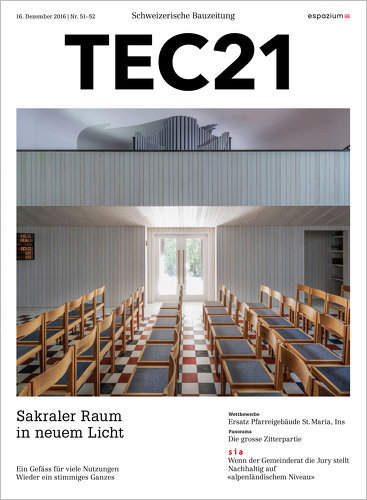

24 SAKRALER RAUM IN NEUEM LICHT

24 EIN GEFÄSS FÜR VIELE NUTZUNGEN

Susanne Frank

Eine kleine Kirche integriert wichtige Funktionen ihrer Gemeindearbeit unter einem Dach, nachdem der Sakralraum verkleinert und räumlich neu orientiert wurde.

30 WIEDER EIN STIMMIGES GANZES

Reto Nussbaumer

Mit der 2014 abgeschlossenen Restaurierung der inneren Raumhülle erhielt die älteste neugotische Kirche im aargauischen Freiamt ihr einzigartiges Erscheinungsbild zurück.

AUSKLANG

35 STELLENINSERATE

45 IMPRESSUM

46 UNVORHERGESEHENES

Ein Gefäss für viele Nutzungen

(SUBTITLE) Umbau der Christuskirche in Homburg / Bruchhof-Sanddorf

Der Verkauf des Gemeindehauses ermöglichte einer protestantischen Kirchgemeinde, ihre Kirche umzubauen und umzunutzen. Damit gewann sie neue Perspektiven für ihr kirchliches und gemeinschaftliches Leben.

Passt ein Basilika-Typus zu einem achteckigen Zentralbau? Auf den ersten Blick betrachtet wohl kaum. Dass die Kombination dieser konträren Bauformen dennoch möglich ist und gleichzeitig auf vielen Ebenen gewinnbringend, zeigt das Architekturbüro bayer uhrig, das in Arbeitsgemeinschaft mit Modersohn & Freiesleben Architekten den Umbau der Christuskirche in Bruchhof-Sanddorf im saarländischen Homburg realisierte. Mit einem ebenso ungewöhnlichen wie nachhaltigen Konzept ist es gelungen, nicht nur das bestehende Kirchengebäude räumlicharchitektonisch aufzuwerten: Eine intelligente Umnutzung mit einem passgenauen Raum- und Nutzungskonzept ermöglicht es der Pfarrei, ihr Gemeindeleben in der neu gestalteten Kirche fortzuführen und zukünftig zu erhalten.

Herausforderungen für Kirchgemeinden

Wie viele andere Pfarreien auch stand die protestantische Kirchgemeinde in Homburg / Bruchhof-Sanddorf lang vor einem grossen Problem: Sie konnte die hohen Unterhalts- und Betriebskosten für ihre Kirche und ihr Gemeindehaus nicht mehr bewältigen. Seit geraumer Zeit steigt die Zahl der Kirchenaustritte, ebenso zeichnet sich ab, dass zukünftig immer weniger Menschen einer christlichen Religionsgemeinschaft angehören wollen – so sinken die Gemeindemitgliederzahlen. Kaum überraschend haben die Kirchen zunehmend Schwierigkeiten, die Mittel für den Erhalt und Betrieb ihrer Gebäude aufzubringen.

Diese Zusammenhänge werden aktuell auf unterschiedlichen Ebenen debattiert. Es geht zum einen darum, wie eine Gesellschaft mit ihrem baukulturellen Erbe umgeht und die gemeinsame Verantwortung wahrnehmen kann, es zu erhalten (vgl. «Wieder ein stimmiges Ganzes»). Zum anderen stellt sich aber auch die Frage nach der Weiterentwicklung des Gemeindelebens und seines vielfältigen Angebots an sozialen Nutzungen trotz sinkenden Mitgliederzahlen. Die Gemeinden stehen zudem vor der Herausforderung, ihre Gebäudebestände veränderten Nutzungsanforderungen anzupassen – keine leichte Aufgabe angesichts fehlender finanzieller Ressourcen.

Oft scheint es der einzige Ausweg zu sein, Gemeinden zusammenzulegen und kirchliche Einrichtungen zu schliessen. Umso mehr gewinnen intelligente Konzepte zum Umbau und zur Umnutzung von Kirchen an Bedeutung. Gerade in den letzten Jahren konnte man Initiativen beobachten, die derartige Massnahmen fördern und ins öffentliche Bewusstsein rufen. Der hier dargestellte Lösungsansatz kann daher für viele andere Gemeinden exemplarisch sein.

Auf dem Weg zu einer neuen Kirche

Das Projekt der Christuskirche in Homburg / Bruchhof-Sanddorf blickt auf eine lange Geschichte und eine beeindruckende Entwicklung zurück. Wie so oft bei gelungenen Bauvorhaben ist es einem Zusammenspiel von verschiedenen glücklichen Umständen zu verdanken, dass der Umbau in dieser Form realisiert werden konnte: einer aktiven Pfarrgemeinde, einer aufgeschlossenen Seelsorgerin mit sehr gutem Gespür und der Fähigkeit, die Gemeinde einzubinden und zu gewinnen, sowie einem engagierten Architektenteam, das diese ungewöhnliche Aufgabe mit grosser Kreativität und im Zusammenspiel mit allen Beteiligten löste. Während der Bauphase stellte sogar die katholische Nachbargemeinde ihre Räumlichkeiten zur Mitnutzung zur Verfügung, man kann hier in der Tat von einem «gemeinschaftlichen Projekt» sprechen. Wie ergab sich das alles?

Die protestantische Gemeinde war lang im Besitz eines überschaubaren Gebäudebestands: eine kleine frei stehende Kirche aus den 1920er-Jahren sowie, in unmittelbarer Nähe dazu, ein kleines Gemeindeheim, das sogenannte Wichernheim aus den 1970er-Jahren. Die Pfarrkirche wurde 1928 im Heimatstil erbaut, jedoch nie unter Denkmalschutz gestellt – was sich im Nachhinein als grosse Chance für die Gemeinde erwies. Denn im Lauf der Zeit wurde das kleine Gotteshaus in seinem Innern durch vielfältige bauliche Eingriffe in den 1950er- und 1970er-Jahren derartig verändert, dass der Sakralraum sein ursprüngliches Erscheinungsbild gänzlich verloren hatte. Die Malerei im Kirchenraum aus den 1920er-Jahren war komplett zerstört, zurück blieb ein Konglomerat unterschiedlicher Umbaumassnahmen und Baustile – der Raum strahlte keine Atmosphäre aus, er wirkte düster und wenig einladend.

Auch das kleine Pfarrgemeindeheim war in die Jahre gekommen. Der grösste Teil der Mittel, die der Gemeinde zur Verfügung standen, floss in den Erhalt und den Unterhalt dieser beiden Gebäude. Dennoch zeichnete sich ab, dass beide Bauten zugleich nicht zu finanzieren waren. Das Presbyterium kam zu dem Ergebnis, dass die Kirche auf jeden Fall das erhaltenswertere Gebäude sei. Ungelöst war dabei jedoch die Frage, wo und wie das Gemeindeleben zukünftig stattfinden könnte.

In dieser Situation hatte Pfarrerin Petra Scheidhauer bereits 2009 den Kontakt zur Technischen Universität Kaiserslautern gesucht – und einen passenden Ansprechpartner gefunden: Prof. Dirk Bayer hatte zusammen mit seiner Büropartnerin Andrea Uhrig schon verschiedene kirchliche Neu- und Umbauprojekte bearbeitet und dieses Thema auch im Rahmen seiner Lehrtätigkeit an der TU behandelt. So leitete Bayer im Frühling 2010 zusammen mit Prof. Modersohn ein Seminar vor Ort, um sich dem Umbau der Christuskirche anzunähern und mit den Studierenden verschiedene Strategien auszuloten. Im Kern ging es um die Frage: Wie kann man den Kirchenraum so umgestalten, dass darin das gesamte Gemeindeleben stattfinden kann? Mit den Grundlagen aus diesem Semester stiegen die Architekten dann in die Planung ein.

Von Anfang an war klar, dass die Gemeinde mit einem äusserst geringen Budget für ihr Bauvorhaben auskommen musste. Für das gesamte Projekt standen 350 000 Euro zur Verfügung – eine grosse Herausforderung, wenn man bedenkt, dass mit diesen Mitteln der gesamte Umbau einschliesslich energetischer Sanierung zu bewältigen war. Auch in diesem Punkt war Kreativität gefragt: Für die Architekten lag die Lösung darin, sich auf das Wesentliche zu beschränken, das Bestehende weitestmöglich einzubeziehen und einfache, pragmatische Ansätze zu wählen – sowohl konzeptionell als auch in der Umsetzung. Finanziert wurde das Projekt letztendlich durch den Verkauf des Wichernheims, das nun vom örtlichen Bestatter genutzt wird.

Hölzerne Schatulle

Die Architekten haben eine Schatulle entworfen: Sie stellten eine hölzerne Konstruktion in die Kirche und strukturierten damit das Raumgefüge neu. Der Sakralraum wurde um 90° gedreht und liegt nun quer zur Ausrichtung des Hauptgebäudes sowie des Eingangs im Zentrum der Kirche. Er teilt so zwei weitere Einheiten im Erdgeschoss ab: zum einen den Eingangsbereich mit Vor- und Nebenraumzone, zum anderen einen separaten Raum dort, wo sich ursprünglich Altar und Chor befanden. Die bestehende Empore wird weiterhin genutzt, und auf der gegenüberliegenden Seite ist eine neue Ebene für eine zweite Empore eingeführt. Auf diese Weise gelang es, genügend Platz für die gemeindlichen Nutzungen zu gewinnen und gleichzeitig die dringend benötigten Nebenräume zu integrieren.

Über die Ebenen der Emporen kann man den Raum ganzheitlich wahrnehmen. Die Kirche wird zu einem Gefäss, das unterschiedlichen Nutzungen dient. Die Proportionen der Räume empfindet man an jeder Stelle als angenehm und stimmig. Das Schnittprofil der bestehenden Empore mit ihrem charakteristischen Trägerprofil bestimmte auch die Geometrie der neuen. Der zentrale, nun verkleinerte Kirchenraum wird so von zwei Ebenen erlebbar. Ein wichtiges Element in dem neuen Raumprofil ist der Baldachin über dem Sakralraum: Er fasst ihn in der Vertikalen und stärkt dadurch seine Ausrichtung. Zugleich erhalten die seitlichen Emporen mit diesem Element ihren räumlichen Abschluss. Da alle Umbaumassnahmen im Innern ausgeführt wurden, bleibt das äussere Erscheinungsbild der Kirche unangetastet erhalten.

Konstruktion und energetische Sanierung

Parallel zum Umbau der Kirche wurde auch ihre energetische Sanierung vorangetrieben. Dieser Punkt ist von grosser Bedeutung, denn die Betriebskosten für den alten, ungedämmten Kirchenbau waren sehr hoch – und hätten sich im Fall der Umnutzung noch zusätzlich erhöht, da die Kirche für die vielen gemeinschaftlichen Nutzungen öfters beheizt werden muss. An Wänden und Decken entlang der inneren Raumhülle sind daher 8 cm starke Dämmplatten eingebaut. Im Bereich der alten Kirchenfenster gibt es eine zweite Schicht von innenliegenden Fenstern und am Haupteingang einen Windfang. Unter dem Boden des Kirchenraums ist eine Fussbodenheizung integriert, im Gruppenraum und auf den Emporen findet man einfache Radiatoren. Mit diesen Massnahmen konnten der Energieverbrauch und die Heizkosten deutlich reduziert werden.

Um den Holzbau zu installieren und das Gebäude energetisch zu sanieren, musste man zuerst den Altar und das Kirchengestühl ausbauen, da der alte Boden für die Installation der Fussbodenheizung ausgehoben werden musste. Dann wurden Schritt für Schritt die alten Mauern und Decken gedämmt sowie die zweite Ebene der Verglasung eingebaut. Zuletzt wurde die statisch autarke Holzkonstruktion, bestehend aus einfachen Holzständerwänden und Holzständerdecken, in die Kirche eingestellt und mit einer Brettschalung bekleidet.

Sensibel und pragmatisch zugleich

Beeindruckend ist die Verwandlung des Sakralraums: Es entstand ein lichter Raum, würdevoll und zugleich heiter. Die neue Raumhülle aus Holz vermittelt dem Besucher ein Gefühl von Wärme und Geborgenheit. Wände, Decken und Brüstungen des Kirchenraums sind mit einer weiss gebeizten Lärchenholzschalung bekleidet. Gehobelte und sägerau belassene Bretter in drei unterschiedlichen Brettbreiten wechseln sich ab, die differenzierten Oberflächen geben dem Weiss unterschiedliche Nuancen und beleben die Flächen. Die Wände der Emporen sind mit ihrem Anstrich farblich fein darauf abgestimmt. Der Boden der neuen Empore ist auch mit Holzbrettern ausgelegt, allerdings dunkel gebeizt, ebenso der Treppenaufgang und die Abdeckungen der Brüstungen. Der Kirchenboden besteht aus hellen Steinplatten, die in würfelförmigem Muster verlegt sind.

Die Architekten suchten nach angemessenen Lösungen, sensibel und zugleich pragmatisch. Man findet hier keine überzogenen gestalterischen und künstlerischen Ambitionen. Stattdessen richten sie ihren Blick auf Erhaltenswertes. Die Kirchenfenster sind hierfür ein gutes Beispiel: Sie werden durch die Neuorientierung zum zentralen Element im Raum. Die neu hinzugefügte Fensterschicht, eine Konstruktion aus Bronze, nimmt sich vornehm zurück.

Das Farbkonzept im Innern des Raums ist sorgfältig auf die Gestaltung der Fenster abgestimmt, ebenso sind sämtliche Materialien mit Bedacht ausgewählt und zusammengestellt. In der Planung konzentrierten sich die Architekten auf robuste und saubere Details. Gleichzeitig gibt es verschiedene erhaltene Elemente, die auf die Geschichte der Kirche verweisen: So findet man auf der Empore neben der Orgel weiterhin das traditionelle Kirchengestühl, im Sakralraum sind die zentralen liturgischen Elemente wie Altar und Taufstein ebenso erhalten wie die Liedtafeln aus dem ursprünglichen Kircheninventar.

Alle Nutzungen unter einem Dach

Der Sakralraum wird nach dieser Umgestaltung nicht nur liturgisch, sondern darüber hinaus für Feierlichkeiten in der Gemeinde genutzt. Anstelle fest installierter Bänke hat man sich für eine flexible Bestuhlung entschieden. Mit dieser variablen Möblierung ist es möglich, nach dem Gottesdienst zu einem Beisammensein oder gemeinsamen Essen in der Kirche einzuladen. Bei hohen Festtagen, wenn viele Besucher erwartet werden, können die Emporen als Erweiterung des liturgischen Raums genutzt werden.

Während die Orgelempore in ihrer ursprünglichen Funktion erhalten bleibt, lässt sich die neue Empore auf der gegenüberliegenden Seite von der Gemeinde vielfältig nutzen: Folgt man der neuen, zentral gelegenen Treppe nach oben, gelangt man in einen angenehm proportionierten, grosszügigen Raum, der geschützt und offen zugleich ist. Hier finden beispielsweise die Chorproben statt – zudem kann man an einem grossen Tisch zusammenkommen.

Ausserdem gewinnt die Gemeinde einen weiteren abgeschlossenen Gemeinderaum unter dieser Empore. Der neue Gruppenraum mit einer kleinen integrierten Küche hat einen eigenen Zugang von aussen. Dafür wurde ein bereits bestehender Eingang zur Kirche wieder geöffnet. Die Gemeinde nutzt diesen separaten Raum für Versammlungen, Kurse und den Konfirmandenunterricht – oder auch zum Vorbereiten und Kochen bei Veranstaltungen und Festen. Im Eingangsbereich wurde unter der bestehenden Orgelempore ein behindertengerechtes WC eingebaut, ausserdem sind eine Reihe dringend benötigter Abstell- und Stauräume in dem neuen Raumgefüge integriert.

Damit sind sämtliche Anforderungen an eine zeitgemässe Nutzung erfüllt. Aus der kleinen Kirche wurde so ein multifunktionales Gebäude, das mit seinem prägnanten Schnittprofil ganz unterschiedliche räumliche Situationen schafft – und in dessen Kern ein Sakralraum mit einer eigenen Atmosphäre steht. Alle Nutzungen des kirchlichen und pfarrgemeindlichen Lebens befinden sich nun unter einem Dach.

Der Umbau der Christuskirche ist ein gleichermassen inspirierendes und zukunftsweisendes Projekt für Gemeinden, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Natürlich lassen sich derartige Konzepte nicht pauschal übertragen, jede Situation ist spezifisch und erfordert ein individuelles Vorgehen. Hier sind passgenaue Lösungen und Kreativität gefragt. Das Projekt der Christuskirche macht jedoch deutlich, dass eine Gemeinde auch mit überschaubaren Ressourcen eine neue Perspektive für ihr kirchliches und gemeinschaftliches Leben gewinnen kann – nicht zuletzt dank dem grossen Engagement aller Beteiligten. Ein Beispiel, das Schule machen sollte.TEC21, Fr., 2016.12.16

16. Dezember 2016 Susanne Frank

Wieder ein stimmiges Ganzes

(SUBTITLE) Restaurierung der Pfarrkirche Bünzen AG

Die älteste neugotische Kirche im aargauischen Freiamt war ursprünglich mit einer einzigartigen Trompe-l’Œil-Malerei ausgestattet, die 1931 verloren ging. Mit der 2014 abgeschlossenen Restaurierung wurde die Gestaltung des Innenraums bauzeitlich rekonstruiert.

Heute schätzen wir schon gewisse Werke der Neugotik […]».[1] Mit «heute» meinte Linus Birchler das Jahr 1948; er war damals Professor an der ETH Zürich und Präsident der Eidgenössischen Kommission für historische Kunstdenkmäler (die heutige Eidgenössische Kommission für Denkmalpflege, EKD). Sein unter dem Eindruck des Zweiten Weltkriegs und der unmittelbaren Zeit danach entstandener Text wurde zur eigentlichen Mahnschrift für die Schweizer, doch endlich anständig mit ihren Kunstdenkmälern umzugehen. Und in der Tat: Sein früher Hinweis auf Bauwerke des Historismus klingt heute zwar selbstverständlich, ist aber immer noch ein Thema. Auch in den vergangenen Jahren sind wieder Bauten der ehemals verschmähten Epoche in tiefgreifende Restaurierungsphasen geraten, so auch im Kanton Aargau, und hier speziell Werke der Sakralbaukunst, etwa die römischkatholische Pfarrkirche St. Georg und Anna in Bünzen.

Sakralbau im aargauischen Freiamt

Das obere und untere Freiamt wurde über die Jahrhunderte von verschiedenen Herren regiert, bis es mit der Neugründung des Kantons Aargau 1803 zu den Bezirken Muri und Wohlen wurde – katholisch blieb es über alle Jahrhunderte gleichermassen. Dies belegt ein eindrücklicher Bestand an Barock- und Rokokokirchen, der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts einen ebenso beachtlichen Zuwachs an Kirchenbauten des Historismus erlebte. Hier sind die Kirchen von Bünzen (Caspar Joseph Jeuch, 1860–62), Villmergen (Wilhelm Keller, 1863–66) und Boswil (Wilhelm Friedrich Tugginer, 1887–88) speziell zu nennen.[2] Die Kirche in Bünzen hatte einen wichtigen Vorgänger im aargauischen Leuggern: «Als eines der ersten neugotischen Gotteshäuser im Aargau und dessen Nachbarkantonen galt sie wie kein anderer Kirchenbau des mittleren 19. Jahrhunderts in der Schweiz als mustergültige Baulösung. Die 1851–53 vom Badener Architekten Caspar Joseph Jeuch (vgl. Kasten unten) erstellte mächtige Hallenkirche wirkt nach ihrer äusseren Erscheinung wie eine kleine Kathedrale.»[3]

Noch während in Leuggern an der Kirche gebaut wurde, formierte sich im ländlichen Bünzen eine Baukommission, die in der Person von Caspar Joseph Jeuch nicht nur einen bekannten Architekten, sondern sich auch gleich dem «modernen» neugotischen Stil verpflichtete.[4] Die Kirche in Leuggern entspricht im Innern der an der Fassade angedeuteten Dreischiffigkeit – wenn auch als Hallenkirche und nicht als die zu erwartende Basilika. Die spätere Kirche in Bünzen als kleinere Variante lässt an der Westfassade zwar ebenso eine Dreischiffigkeit vermuten, die im Innern jedoch zu einer grosszügigen, einschiffigen Saalkirche wird. Die fast zehn Jahre dauernde Planungs- und Bauzeit in Bünzen war auf Unklarheiten der Finanzierung zurückzuführen. Schliesslich führte der ebenso im Kirchenbau versierte Architekt Wilhelm Keller den Bau aus, jedoch nach den Plänen von Jeuch.

Die Raumhülle über die Jahrzehnte

Das Volumen der Saalkirche in Bünzen wurde als ein sehr einfach gestalteter Raum geplant: ein Netzgewölbe mit wenig aufwendigen Rippenprofilen und Rosetten überspannt das Kirchenschiff; eine einfache Chorwand trennt das Langhaus vom Chorbereich mit der auffälligen Chorempore. Der wichtigste Teil der Ausstattung – neben den Altären und der Kanzel – war jedoch die Dekorationsmalerei, ausgeführt vom damals schweizweit bekannten Winterthurer Karl August Jäggli.6 Er überzog die ungegliederten Flächen des Innenraums mit einem stupenden System von Trompe-l’Œil-Malereien in beige-grauer Grisailletechnik, die eine reiche Stuckaturausstattung in eleganten neugotischen Formen suggerierte. Diese Wand- und Deckengestaltung harmonierte mit den übrigen Ausstattungsteilen in der gleichen Formensprache wie auch mit den Glasmalereien des zu der Zeit ebenso bekannten Johann Jakob Röttinger aus Zürich.

Im Zug der Innenrestaurierung der Kirche 1931–33 wurde diese Malerei durch eine eher expressionistisch anmutende Dekorationsmalerei in starken Gelb-Orange-Rot-Tönen abgelöst. Auch diese Fassung, die die Bevölkerung offenbar schon früh ablehnte, bestand nicht sehr lang: Bereits in der nächsten Innenrestaurierung in den 1970er-Jahren im Nachgang zum Zweiten Vatikanischen Konzil mit seiner Liturgiereform wurde die ganze Kirche purifiziert und die Wände und Decken weiss gefasst. Nur gerade das Chorgewölbe bekam später eine blaue Färbung samt Sternenfirmament zurück. Glücklicherweise blieb die übrige sakrale Ausstattung, die drei Altäre und die Kanzel, erhalten.

Vom Schimmelproblem zum Restaurierungskonzept

Eine weitere Generation später kam ein anderes Problem zum Tragen: Die in die Jahre gekommene Warmluftheizung in Verbindung mit den nicht gegen den Erdboden isolierten Bankfeldern liessen in der ganze Kirche ein feuchtes Klima entstehen, das sich mit verschiedenen Schimmelpilzherden an Wänden, Ausstattung sowie an und in der Orgel bemerkbar machte. Erste Versuche mit einfachen Reinigungen zeitigten keine nachhaltige Wirkung – es wurde ein grösseres Innenrestaurierungskonzept nötig, das dann auch die Chance eröffnete, die ursprüngliche Raumwirkung zurückzugewinnen.

Die mit der Restaurierung beauftragten Tripol Architekten aus Luzern entwickelten zusammen mit der örtlichen Baukommission und der Kantonalen Denkmalpflege ein Konzept, das zwischen Januar 2013 und Juni 2014 ausgeführt wurde. Ein wichtiger Teil davon war, die in den 1970er-Jahren an Wänden und Gewölben aufgebrachte, zu dichte Dispersionsfarbe gänzlich abzulaugen und einen möglichst diffusionsoffenen Farbaufbau anzubringen. Dieser neue Farbauftrag ermöglichte es im gleichen Zug, die bauzeitliche Dekorationsmalerei wieder nachzuvollziehen.

Für diesen Auftrag wurde das Restaurierungsatelier Stöckli in Stans beigezogen, das auf den bestehenden, aber abgelaugten Verputz neu eine Sol-Silikatfarbe (Keim Optil) verwendete. Um das Raumklima nachhaltig zu verbessern, wurde im Bereich der Bankfelder eine Perimeterdämmung eingebracht und das Heizsystem auf eine kombinierte Warmwasser- Boden- und Sitzbankheizung umgestellt. Zudem wurde der gesamte Gewölbebereich mit zusätzlichen 20 cm Zellulose nachgedämmt.

Rekonstruktion versus Denkmalpflege

Die Denkmalpflege orientiert sich bei solchen Projekten an der gängigen Praxis, unter ständiger Neulektüre der eigentlichen «Klassiker»: «[…] Die grosse Gefahr bei jeder Renovierungsmassnahme besteht darin, dass ihr zumindest eine gründliche ‹Bereinigung› der Oberfläche des Denkmals vorausgeht, also vollständiges Abschlagen und Erneuern des alten Verputzes, Abkratzen der früheren Fassungsschichten […]».[7] Es zeigte sich, dass dies leider auch bei der Kirche Bünzen schon mehrfach passiert war. Es waren nur noch wenige versteckte Spuren der bauzeitlichen Trompe-l’Œil-Malerei, noch weniger der 1930er-Farbfassung zu finden.

Somit stellte sich die Frage, wie die neue Raumfassung der Kirche aussehen sollte. Die Kirchenpflege wünschte sich zu Beginn des Projekts eine «helle Kirche». Provisorisch angelegte Musterachsen und vor allem der Besuch der bereits restaurierten Jeuch-Kirchen in Leuggern und Berikon mit ihrer wiederhergestellten Farbigkeit liessen die Baukommission dann den Vorschlägen der Denkmalpflege folgen, die bauzeitliche Erstfassung wieder herzustellen. Es lagen genügend Befunde vor wie auch historisches Fotomaterial, um sowohl die Farbigkeit als auch die eigentliche Bemalung zu rekonstruieren.

Restaurierung vom Raum aus gedacht

Rekonstruktion ist primär keine denkmalpflegerische Tätigkeit – dies erscheint auch in den Grundsätzen der Denkmalpflege, wie beispielsweise in der Charta von Venedig von 1964[8] oder den Leitsätzen der Eidgenössischen Kommission für Denkmalpflege.[9] Die Diskussion zum Umgang mit Räumen des Historismus wird jedoch auch auf einer anderen Ebene, jenseits der Rekonstruktion, geführt: «Die Raumfassung ist aber im Unterschied zur figürlichen Wandmalerei auf eine Komplettierung angewiesen, da sie bei bruchstückhafter Erhaltung den Raum eher verunklärt als gliedert und prägt, wie es ihre ureigene Aufgabe ist.»[10] Erst eine komplette Ausstattung eines Werks des Historismus mit den farbig gefassten Wänden, Decken, Ausstattungsteilen und Glasmalereien ergibt ein stimmiges und glaubwürdiges Ganzes: «Die farbige Ausmalung von Sakralräumen mit figürlichen Bilderzyklen, dekorativer Schablonenmalerei oder polychromen Architekturfassungen ist dem 19. Jahrhundert demnach nicht nur Akzidens, sondern ein der Architektur wesenhaft zukommendes Gestaltungs- und Ausdrucksmittel.»[11]

Diesen komplettierten Ausdruck und die damit einhergehende Eleganz und Festlichkeit erhielt die Kirche Bünzen mit der letzten Massnahme zurück, selbstverständlich unter Anpassung des Kircheninnern an die heutigen Bedürfnisse der Liturgie. Ein wichtiges Werk der Neugotik im aargauischen Freiamt konnte so für die kommenden Generationen erlebbar gemacht werden – und damit dürfte auch der eingangs zitierte Linus Birchler ganz zufrieden sein.

Anmerkungen:

[01] Linus Birchler, Restaurierungspraxis und Kunsterbe in der Schweiz. Zürich: Polygraphischer Verlag 1948, S. 15 (Eidgenössische Technische Hochschule: Kultur- und Staatswissenschaftliche Schriften, Heft 62).

[02] Ausführlich zur Sakralarchitektur des Historismus: André Meyer, Neugotik und Neuromanik in der Schweiz: Die Kirchenarchitektur des 19. Jahrhunderts. Zürich: Berichthaus 1973.

[03] Peter Felder, Der Aargau im Spiegel seiner Kulturdenkmäler. Aarau: AT Verlag 1987, S. 180.

[04] Ausführlich zur Baugeschichte: Georg Germann, Die Kunstdenkmäler des Kantons Aargau: Der Bezirk Muri. Basel: Birkhäuser 1967, S. 117–126.

[05] Ausführlich zu Jeuch: Thomas Bolt, Kur- und Bäderarchitektur im Werk des Badener Architekten Caspar Joseph Jeuch (1811–1895). Zürich: Lizentiatsarbeit, 1983.

[06] Siehe dazu: Stefanie Wettstein, Ornament und Farbe: Zur Geschichte der Dekorationsmalerei in Sakralräumen der Schweiz um 1890. Teufen: Niggli 1996, S. 20, 197.

[07] Michael Petzet / Gert Mader, Praktische Denkmalpflege. Stuttgart: Kohlhammer 1993, S. 74.

[08] International Council of Monuments and Sights (Hrsg.), Internationale Grundsätze und Richtlinien der Denkmalpflege. Stuttgart: Fraunhofer 2012, S. 47–51.

[09] Eidgenössische Kommission für Denkmalpflege (Hrsg.), Leitsätze zur Denkmalpflege in der Schweiz. Zürich: vdf Hochschulverlag 2007.

[10] Gottfried Kiesow, Denkmalpflege in Deutschland. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2000, S. 192.

[11] André Meyer, Die Bedeutung der Architekturpolychromie in der Sakralkunst des 19. Jahrhunderts. in: Unsere Kunstdenkmäler, 1/1985, S. 46.TEC21, Fr., 2016.12.16

16. Dezember 2016 Reto Nussbaumer