Editorial

Seit einigen Jahren interessieren sich Architektinnen und Architekten wieder für Grossstrukturen. Baukünstler der frühen Nachkriegszeit werden neu entdeckt, und selbst die Kolosse der 1970er-Jahre gelten nicht mehr nur als Bausünden und Sanierungsfälle, sondern als spannende Studienobjekte (vgl. TEC21 9–10/2016, 17/2016). Denn es gilt zu verdichten, und die Aufbruchstimmung der Hochkonjunktur fasziniert gerade in der heutigen Zeit.

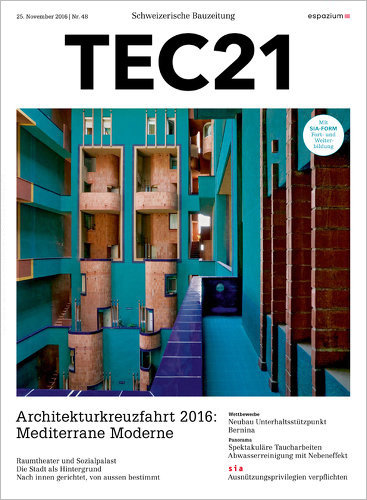

Das Bauen seit 1945 war denn auch das Thema unserer diesjährigen Leserreise. Mit dem Viermaster «Star Flyer» segelten wir Anfang Oktober entlang der Mittelmeerküste von Cannes nach Barcelona. Unterwegs besuchten wir ausgewählte Bauwerke: Überbauungen von hoher Qualität, die gleich nach dem Krieg mit einfachsten Mitteln erstellt oder in den Folgejahren als soziale Experimente der Postmoderne realisiert wurden. An Bord vermittelten uns drei Fachleute wertvolles Wissen über die besichtigten Bauten in Marseille, Sète und Barcelona. Ihre Vorträge bilden die Grundlage für dieses Heft.

Doch wir haben noch viel mehr gesehen – etwa die Ferienanlage in Bandol von Jean Dubuisson, das Dorf Les Sablettes von Fernand Pouillon, die Retortenstadt La Grande Motte von Jean Balladur, die riesige Wohneigentumsgemeinschaft Rouvière und natürlich Le Corbusiers Cité Radieuse in Marseille. Auszüge aus dem Logbuch, illustriert mit Skizzen von Christian Wäckerlin, zeigen einige dieser Stationen. Weitere Fotos, Zeichnungen und Reiseberichte sind auf www.espazium.ch zu finden. Es lebe das Fernweh!

Danielle Fischer, Judit Solt