Editorial

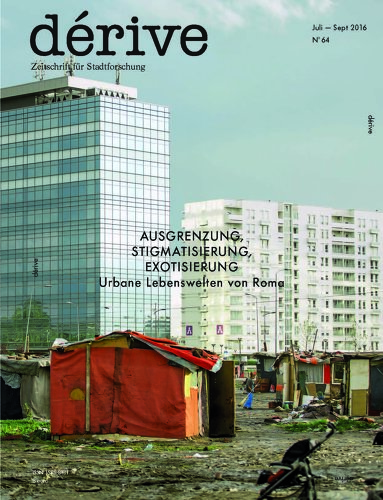

Wer mit halbwegs wachem Geist in Europa lebt, weiß, dass Roma diskriminiert werden, ihnen mit rassistischem Hass und Gewalt begegnet wird; und doch scheint die Verdrängungsleistung in Bezug auf die untragbare Situation groß. Im Februar 1995 wurden Josef Simon, Peter Sarközi, Karl und Erwin Horvath im burgenländischen Oberwart durch einen rassistisch motivierten Bombenanschlag getötet. 2008/09 wurden in Ungarn sechs Roma von Rechtsextremisten heimtückisch ermordet, 55 weitere teils schwer verletzt. Am 18. April 2016 wurde der 17jährige Rom Mitko Yonkov im bulgarischen Ovchepoltsi fast zu Tode geprügelt, weil er postulierte, dass Roma und die bulgarische Mehrheitsbevölkerung gleich sind. Der 24jährige Täter Angel Kaleev filmte seinen Gewaltakt und veröffentlichte das Video im Internet. Diese Taten bilden die Spitze eines Eisbergs aus tagtäglicher Diskriminierung, Ausgrenzung und Stigmatisierung. Bemühungen auf EU-Ebene, durch Initiativen wie der Roma-Dekade (2005 – 2015), der Diskriminierung und Benachteiligung eine Ende zu bereiten oder durch unterstützende Aktionen zumindest eine Trendwende einzuläuten, haben wenig bewirkt. Wir haben uns daran gewöhnt, dass Roma, die in West- und Nordeuropa seit mehr als einem halben Jahrtausend leben, als Bürger zweiter Klasse behandelt werden und tun kaum etwas gegen dieses Unrecht. Gilda-Nancy Horvath schreibt in ihrem Beitrag für diesen Schwerpunkt zu Recht: Wir lassen es zu.

Als diskriminierte und stigmatisierte europäische Minderheit – wobei nicht vergessen werden sollte, dass diese Minderheit in Europa aus 14 Mio. Menschen besteht – trifft die Roma die neoliberale Stadtentwicklung der letzten Jahrzehnte besonders hart. Ein Beispiel dafür ist die Privatisierung von kommunalen Dienstleistung in bulgarischen Städten. Sie hat, wie Rosalina Babourkova in ihrem Artikel für diesen Schwerpunkt schreibt, nicht nur dazu geführt, dass die Lebensqualität von Roma stark beeinträchtigt wurde, sondern auch dazu, dass sie durch speziell gegen sie gerichtete Maßnahmen öffentlich stigmatisiert werden und ihr Stellenwert als Stadtbürger und -bürgerin im Sinken begriffen ist. Ein anderes Beispiel ist der Zugang zu Wohnraum. Die Redakteurin des Schwerpunkts, Anna Kokalanova, schildert gemeinsam mit Diana Botescu am Beispiel Berlin wie sich die Privatisierung des Wohnungsmarktes auf die Erlangung von Wohnraum für neu zugewanderte Roma auswirkt. Auch hier sind Roma von der allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung am schnellsten und härtesten betroffen. Zur grundsätzlichen Schwierigkeit eine leistbare Wohnung zu finden, gesellen sich rassistische Vorurteile und eine oftmalige Nicht-Anerkennung von EU-Bürgerrechten. Somit sind ankommende Roma auf ein Marktsegment angewiesen, das von diesen Ausschlüssen profitiert und im Geschäft mit der Armut horrende Preise für sogenannte Schrottimmobilien lukriert.

Ein drittes Beispiel ist die Verdrängung von unerwünschten Personen aus dem öffentlichen Raum, der mittlerweile umindest in zentralen städtischen Lagen als Konsum- und Eventzone weitgehend ökonomisiert ist. Ferdinand Koller, Aktivist der Bettellobby Wien, hat diesen Umstand zum Anlass genommen, einerseits die Kriminalisierung des Bettelns im öffentlichen Raum und andererseits die verstärkte (mediale) Wahrnehmung von Bettlern als Roma und infolge dessen von Roma als Bettler zu analysieren. Denn die Zuschreibung verschleiert die tatsächlichen Verhältnisse, haben die aller-meisten Roma (in Österreich) doch noch nie gebettelt und leben ein an die Mehrheitsbevölkerung angepasstes, durchschnittliches Leben. Der unterschiedliche Stellen-wert in der Gesellschaft erschließt sich also auch über die Sichtbarkeit. Die seit Generationen und Jahrhunderten in Österreich lebenden Roma werden zumeist nicht als solche wahrgenommen, ganz im Gegensatz zu den neu Zugewanderten bzw. den (Armuts-)MigrantInnen, die zwischen Rumänien, Bulgarien und Westeuropa pendeln und von denen Michael Hieslmair in seinem Bericht über eine Busreise von Sofia nach Wien erzählt.

Das Thema Pendeln leitet zu einem weiteren Vorurteil über, mit dem Roma ständig konfrontiert sind und das in der Rede vom fahrenden Volk Eingang in den Sprachgebrauch gefunden hat. Andre Krammer lotet das Spektrum zwischen der Figur der modernen, von Termin zu Termin jettenden Nomadin, des auf Jack Kerouacs Pfaden wandelnden Hobos, des Flaneurs und schließlich der immer wieder aufs neue verdrängten und vertriebenen Roma aus.

Manfred Russos Serie zur Geschichte der Urbanität macht diesmal Pause, was aber nicht heißt, dass es diesen Sommer keinen Lesestoff von Russo gibt. Wir dürfen nämlich erfreut vermelden, dass die Geschichte der Urbanität unter dem Titel Projekt Stadt – Eine Geschichte der Urbanität als knapp 450 Seiten starkes Werk jüngst bei Birkhäuser erschienen ist. Dem brasilianischen Städtebau und seinem Verhältnis zur Moderne, widmet sich der Berliner Stadtforscher Martin Gegner in einem ausführlichen Artikel im Magazinteil dieser Ausgabe.

Noch ein wichtiger Hinweis in Sachen Lesestoff: In unserem neuen Online-Kiosk auf www.derive.at gibt es vergriffene dérive-Schwerpunkthefte wie Smart Cities, Stadt selber machen, Urbanität durch Migration, Modell Wiener Wohnbau und andere mehr jetzt als PDF zu erwerben – geht ganz einfach und schnell!

Und ganz zum Schluss locken wir noch mit einem sensationellen Angebot zur Festival-Flanerie: 2016 geht urbanize! erstmals auf Wanderschaft und ist in Kooperation mit Planbude St. Pauli, ctc – curating the city, dem Kunsthaus Hamburg und dem Gängeviertel 10 Tage in Hamburg zu Gast (Housing the Many, 23.9 – 2.10). Anschließend setzen wir Segel und gehen mit dem Festivaltanker und jeder Menge hamburgischem Stadt selber machen im Gepäck für 5 Tage Diskussion, Wissensproduktion und Programm in Wien vor Anker (Die Stadt der Vielen, 12. – 16.10.). Alle Infos zum Festival-Programm 2016 demnächst auf www.urbanize.at.

Einen schönen Sommer und auf bald in Hamburg, Wien oder anderswo!

Christoph Laimer