Editorial

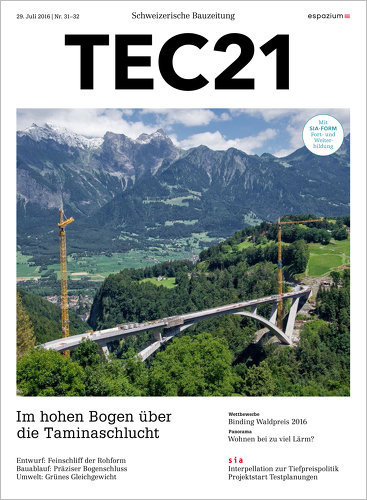

Zurzeit werden die letzten Gerüsttürme der Taminabrücke abgebaut. Nun schwebt sie in voller Pracht über der spektakulären, namensgebenden Schlucht: die mit 259.36 m Spannweite längste Bogenbrücke der Schweiz. Anlass genug, das Bauwerk zu betrachten und die Ingenieure am Werk zu würdigen, bevor die Verbindungsstrasse Pfäfers–Valens am 22. Juni 2017 offiziell dem Verkehr übergegeben wird.

Die anekdotische Rekordspannweite reicht zwar nicht für die europäische Top 10, doch als Bogenbrücke mit solchen Abmessungen zählt sie womöglich zu den elegantesten weltweit. Die Regierung des Kantons St. Gallen hat sich für einen prägenden Eingriff in einem sensiblen Kontext entschieden und ökologische Kompensationsmassnahmen vorbildlich umgesetzt. Dennoch fragt man sich, inwieweit solche Verfahren den subjektiven Themen der Verhältnismässigkeit und der Landschaft gerecht werden können.

Die Brückeningenieure machten es mit ihren Mitteln – denen der Baukunst. Ihr Entwurf entstand in einem Wettbewerb des Tiefbauamts (er war Thema in TEC21 25/2008). Sie variierten geschickt die Bauteile in Höhe und Breite, bildeten diese mal hohl, mal massiv aus, um eine Synergie aus konstruktiver Notwendigkeit sowie ästhetischer und statischer Wirkung zu erreichen. Die Bauunternehmer entwickelten daraufhin einen effizienten und sicheren Bauablauf – und orchestrierten einen spektakulären Bogenschluss im Freivorbauverfahren.

Thomas Ekwall

Inhalt

AKTUELL

07 WETTBEWERBE

Clevere Waldbewirtschaftung ausgezeichnet

10 PANORAMA

Wohnen bei zu viel Lärm?

12 VITRINE

Aktuelles aus der Baubranche | Weiterbildungsangebote

14 SIA

Interpellation zur Tiefpreispolitik | Projektstart Testplanungen | SIA-Form Fort- und Weiterbildung

19 VERANSTALTUNGEN

THEMA

20 IM HOHEN BOGEN ÜBER DIE TAMINASCHLUCHT

20 FEINSCHLIFF DER ROHFORM

Holger Haug, Lukas Kohler

Die Tragwerksplaner erläutern die subtile, statisch optimierte Brückengeometrie im Detail.

24 PRÄZISER BOGENSCHLUSS

Thomas Ekwall

Dank einer Unternehmervariante der Baumeistergemeinschaft wird die Brücke ein Jahr früher fertig als zunächst geplant.

28 GRÜNES GLEICHGEWICHT

Beat Hodel

Eine Begleitgruppe setzte die geforderten Umweltverträglichkeitsmassnahmen vorbildlich um.

30 «WIR SINDE WEDER IM PRÄTTIGAU NOCH AM GOTTHARD»

Thomas Ekwall, Paul Knüsel

im Interview mit Raimund Rodewald von der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz.

AUSKLANG

32 STELLENINSERATE

37 IMPRESSUM

38 UNVORHERGESEHENES

Feinschliff der Rohform

(SUBTITLE) Im hohen Bogen über die Taminaschlucht

Im Sommer 2017 wird die grösste Bogenbrücke der Schweiz dem Strassenverkehr übergeben. Die Tragwerksplaner von Leonhardt Andrä und Partner erläutern ihre Suche nach statischer Effizienz und die Wechselwirkungen zwischen Topografie und Bauwerk.

Die Taminaschlucht trennt die Dörfer Pfäfers und Valens über eine Länge von ca. 7 km. Die beiden Seiten des Taminatals sind von je einer Strasse erschlossen, die beide von Bad Ragaz ausgehen. Von dort aus gewinnen sie in den bewaldeten, steilen Hängen zunächst mit mehreren Kehren an Höhe.

Die Valenserstrasse ist in einem schlechten baulichen Zustand. Sie führt durch ein aktives Rutschgebiet und genügt aufgrund der damit verbundenen geologischen Risiken nicht mehr den heutigen Anforderungen. Untersuchungen der Gemeinden Pfäfers und Valens ergaben, dass eine Talquerung im Vergleich zu periodischen Instandsetzungen der Valenserstrasse die sicherere und wirtschaftlichere Lösung darstellt.

Ziel des 2007 ausgeschriebenen Entwurfswettbewerbs des Kantons St. Gallen war es nun, eine talquerende Brücke umzusetzen (das Wettbewerbsverfahren ist in TEC21 28/2008 ausführlich thematisiert). Mit einem asymmetrischen Bogen über die Taminaschlucht trägt der Siegerentwurf von Leonhardt, Andrä und Partner nach Ansicht der Jury den örtlichen Gegebenheiten und der sensiblen Landschaft Rechnung.

Die Projektierung der Taminabrücke begann 2008 mit der Ausarbeitung des Entwurfsprojekts. 2012 wurden die Ausschreibungsunterlagen in Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro dsp Ingenieure & Planer erstellt. Nach der Vergabe an die Arbeitsgemeinschaft Taminabrücke konnte die Bautätigkeit beginnen, die bis Ende 2016 andauern wird.

Stahlbetonbogen mit aufgeständertem Spannbetonüberbau

Das Tragsystem des Bauwerks besteht im Wesentlichen aus dem Bogentragwerk und einem über die Ständer monolithisch verbundenen Überbau als Durchlaufträger (Pläne und technische Begriffe S. 22). Der Überbau weist eine Länge von 417 m auf. Einschliesslich der Widerlager ergibt sich für das Bauwerk ein Gesamtlänge von 472.60 m. Für die zu überführende Hauptverkehrsstrasse ist eine Fahrbahnbreite von 9.50 m eingehalten. Bogenständer und Kämpferpfeiler sind so angeordnet, dass die Stützweiten des Überbaus zwischen 45 m und 60 m variieren. Im Scheitelbereich verschmelzen Überbau und Bogen auf etwa 57 m Länge miteinander.

Dank dem grosszügigen, asymmetrischen Bogen befinden sich beide Kämpfer kurz vor den Talflanken, die auf beiden Seiten ab unterschiedlichen Höhen steil abfallen. Zudem sind die unverwitterten Felsformationen an diesen Stellen bestens geeignet, die Kräfte aus dem Bogentragwerk aufzunehmen. Vor allem die Herstellung des Kämpfers auf Seite Valens wurde bereits in den frühen Projektierungsphasen als grosse Herausforderung erkannt. Deshalb beschloss man, die Streckenführung leicht anzupassen und die Gradiente auf der Seite Valens zu schwenken, um so das Kämpferfundament in einem flacheren, leichter zugänglichen Bereich anordnen zu können.

Mittels Erkundungsbohrungen, die zu Inklinometer-Messstellen ausgebaut wurden, konnten allfällige Hangkriechbewegungen beobachtet werden, allerdings liessen sich keine Anzeichen rezenter Verschiebungen nachweisen.

Steifigkeit und Gewicht optimal austariert

Der Stahlbetonbogen hat eine Stützweite von 259.36 m und ist an den bewehrt ausgeführten Kämpferfundamenten flach fundiert und in den Baugrund eingespannt. Infolge der Einspannung erhält der Bogen an dieser Stelle seine grösste Bauhöhe auf Seite Pfäfers mit 4.00 m und auf Seite Valens mit 3.20 m, während sie zum Bogenscheitel hin auf 2.00 m abnimmt.

Die Breite des Bogens variiert zwischen 9.00 m bzw. 7.00 m an den Kämpfern und 5.00 m im Scheitelbereich. Im Kämpferbereich ist der Bogen mit einem Hohlquerschnitt konzipiert, um Gewicht zu sparen. Im Scheitel wurde aufgrund der geringeren Bauhöhe ein massiver Querschnitt gewählt. Die Dicke der oberen und unteren Platten des Hohlquerschnitts beträgt maximal 1.00 m und nimmt gegen den Scheitel kontinuierlich bis 0.50 m ab. Die Stegbreite beträgt konstant 0.90 m und ergab sich aus den Abmessungen der Haltekabelverankerungen im Bauzustand.

Radiale Ständer und akzentuierter Endrahmen

Um die Stützweite der Vorlandbrücken zu verkürzen, stehen die Kämpferpfeiler nicht lotrecht auf, sondern senkrecht zur Bogenachse. Ihre Neigung nähert sich jener der Talflanken an und begünstigt so die Einpassung der Brücke ins Tal. Sie bilden zusammen mit dem Überbau eine biegesteife Rahmenkonstruktion, um die grossen Endfelder wirtschaftlich realisieren zu können.

Im Querschnitt betrachtet sind die Kämpferpfeiler mit einem Anzug zu den Kämpfern hin versehen und verbreitern sich auf der Seite Valens von 5.00 m auf 5.96 m und auf Seite Pfäfers von 5.00 m auf 7.10 m. Die Kämpferpfeiler werden weitestgehend mit einem Hohlquerschnitt mit den Wandstärken 0.40 m bzw. 0.50 m ausgeführt. Nur die untersten beiden Segmente sind mit einem Vollquerschnitt konzipiert.

In den Achsen S2, S5 und S6 ist der Überbau mit schlanken Scheiben aus selbstverdichtendem Beton der Festigkeitsklasse C45/55 aufgeständert. An den Enden der Stahlbetonscheiben sind Betongelenke angeordnet, die die Zwangsbeanspruchungen im Bogen und Überbau infolge der Einwirkungen in der Tragwerksebene verringern. Die Bauhöhe der Kämpferpfeiler nimmt in der Ansicht von unten nach oben zu und macht die Funktion dieses Bauteils als Rahmenstiele lesbar. Sie unterscheiden sich damit von den pendelartig ausgeführten Ständern auf dem Bogen und wirken so auch gestalterisch reizvoll.

Platz für Spannglieder im Überbau

Der Überbau ist als Hohlkastenquerschnitt mit einer Bodenplattenbreite von 5.00 m und einer Regelbauhöhe von 2.75 m projektiert. An den Brückenenden steht der Überbau auf längsbeweglichen Kalottenlagern, wobei jeweils eines der beiden Lager querfest ausgebildet ist. Durch die Anvoutung des Trägers zu den Kämpferpfeilern hin auf maximal 5.05 m wird seine Funktion als Rahmenriegel gut erkennbar. Die Dicke der Bodenplatte beträgt im Feldbereich 0.30 m und bis zu 1.00 m – gemäss der statischen Erfordernissen – in den Achsen S1 und S7.

Dank der konstanten Stegbreite von 0.55 m werden zwei Stegspannglieder problemlos nebeneinander untergebracht. Im Bereich der Spanngliedverankerung werden die Stege an den Enden der Bauabschnitte bis auf 1.21 m verbreitert. Am Anschnitt zu den Stegen ist die Fahrbahnplatte 0.50 m dick, zwischen den Stegen reduziert sich ihre Dicke auf 0.30 m oder, falls Spannglieder in der Fahrbahnplatte angeordnet werden, auf 0.35 m. Analog zu den Stegen wird die Plattendicke an den Enden der Bauabschnitte erhöht, um die Verankerungen der Spannglieder anordnen zu können.

Vom Gesamtsystem zum Betongelenk

Den statischen Berechnungen des Gesamtsystems lag ein räumliches Stabsystem zugrunde. Für die Berechnung mussten die Hilfspylone und die Halte- und Rückhaltekabel der Bauzustände des Bogens (vgl. «Präziser Bogenschluss») im räumlichen System berücksichtigt werden: Die Beanspruchung des Tragwerks aus seinem Eigengewicht resultiert aus der Summe der Bauzustände des ausgeführten Bauablaufs. Dementsprechend sind sämtliche untersuchten Bauzustände Bestandteil des Rechenablaufs des Gesamtsystems.

In der Regel legte das SIA-Normenwerk die Lastfälle fest. Bezüglich der Windlasten wurden örtliche Messungen zusätzlich beigezogen. Diese bestätigten, trotz der exponierten Stellung des Bauwerks im Taminatal, dass der Referenzwert für den Staudruck (Winddruck von 1.3 kN/m2) in Bad Ragaz berücksichtigt werden konnte. Baudynamische Untersuchungen am Rechenmodell belegten zudem, dass die Windbeanspruchungen nicht erhöht werden mussten.

Zur Übersichtlichkeit lagen eigenständige Berechnungsmodelle den ausgewählten Sonderthemen zugrunde: Ein 40 m langer Überbauabschnitt wurde mittels finiter Elemente modelliert, um das Verhalten des Überbaus in Querrichtung und auf Torsion zu ermitteln.

Des Weiteren mussten aussergewöhnliche Einwirkungen wie Erdbeben im Bau- und Endzustand oder der Ausfall eines Kabels der temporären Bogenabspannung im Bauzustand nachgewiesen werden. Bei einer semiintegralen Bauweise sind im Prinzip keine Möglichkeiten gegeben, Abweichungen bei der Überhöhung zu korrigieren. Jedoch erlaubten hier das Bauverfahren und das statische System in gewissem Umfang noch spätere Korrekturen. Die Qualität des selbstverdichtenden Betons im Bereich der Betongelenke wurde anhand von Probekörpern im Massstab 1 : 1 überprüft, die nach dem Erhärten aufgeschnitten wurden.

Über 50 untersuchte Bauzustände

Bereits in der Entwurfsphase lag neben den Nachweisen des Gesamtsystems ein besonderes Augenmerk auf einzelnen lokalen Bereichen, wie etwa den Bogenkämpfern, den Rahmenecken und dem Verschneidungsbereich zwischen Überbau und Bogen. Während des Bau- und Detailprojekts konnten die Abmessungen aus dem Wettbewerbsentwurf im Wesentlichen bestätigt und die konstruktiven Details weiter optimiert werden. Zu nennen sind hier die Betongelenke und die Endlagerung des Überbaus.

Für die Herstellung des Bogens im Freivorbau mit einer temporären Abspannung, den Rückbau der Abspannung und die abschnittsweise Herstellung des Überbaus mit einem Traggerüst mussten weit über 50 verschiedene Bauzustände untersucht werden.TEC21, Fr., 2016.07.29

29. Juli 2016 Holger Haug, Lukas Kohler

Präziser Bogenschluss

Bauunternehmer sind auf ihrem Gebiet ebenso grosse Entwerfer wie die planenden Ingenieure. Dank einer Unternehmervariante konnte die Arbeitsgemeinschaft Taminabrücke ein Jahr Bauzeit einsparen und mit grosser Sorgfalt den weichen Bogen im Freivorbau umsetzen.

Bei der Ausschreibung der Baumeisterarbeiten der Taminabrücke war das Herstellungskonzept des Tragwerksplaners beigelegt. Es blieb den bietenden Unternehmern jedoch freigestellt, alternative Bauverfahren vorzuschlagen und sich dadurch gegenüber den Mitbewerbern hervorzuheben. Ende 2012 bekam die ARGE Taminabrücke, bestehend aus den Aktiengesellschaften Strabag, J. Erni und Meisterbau, den Zuschlag. Dies war im Wesentlichen ihrem modifizierten Bauablauf zu verdanken, der bei gleichwertiger Wirtschaftlichkeit die Bauzeit von fünf auf vier Jahre verkürzte.

Das neue Bauverfahren sah vor, den Bogen im Freivorbau mit Hilfsabspannungen herzustellen, allerdings standen die Hilfspylone auf den Bogenkämpfern statt auf der Vorlandbrücke. Die Haltekabel spannten den Bogen in kleineren Intervallen als ursprünglich vorgesehen ab. Anstelle einer konzentrierten Kraftumleitung über einen einzigen Querträgerpylon wurden die Kabelkräfte auf mehrere Querträger- und Rückhaltekabelebenen aufgeteilt und in den Baugrund eingeleitet. Sie stellten das Überbaugerüst direkt auf den Bogen, anstatt die Freivorbaueinrichtung des Bogens wiederzuverwenden.

Die Argumente der Bauunternehmer leuchten ein: Statt einer seriellen Baureihenfolge Vorlandbrücke–Hilfspylon–Bogen erfolgten die Bauarbeiten möglichst parallel zueinander, indem die Hilfspylone beiderseits der Kämpferfundamente statt auf die Vorlandbrücke gesetzt wurden. Die Hilfspylone wurden montiert, während die Vorlandbrücke geschalt und armiert wurde. Je weiter der Freivorbauwagen des Bogens über dem Tal voranschritt, desto höher ragten die Hilfspylone und die Querträger, die die Halte- und Rückhaltekabel miteinander koppelten.

Flexible Abläufe, standardisierte Gerüste

Die Bauunternehmer wollten das Gerüst mit möglichst wenigen Sonderanfertigungen bestücken, weil diese teuer sind und mit Unsicherheiten bei den Lieferfristen einhergehen. Gemeint ist insbesondere der Druckstempel, der die horizontalen Kräfte der Rückhaltekabel und der schrägen Kämpferpfeiler kurzgeschlossen hätte. Stattdessen nutzten die Unternehmer den ausgezeichneten Baugrund, um die Rückhaltekabel direkt mit kleineren Kräften und standardisierten Konstruktionsdetails im Fels zu verankern.

«Mit unserem Konzept wollten wir in erster Linie auf den Druckstempel verzichten, eine aufwendige Einzelanfertigung, die bis zu 135 MN standhalten musste. Unser Pylon auf dem Kämpfer ist zwar höher, dafür aber weitestgehend mit Standardmaterial hergestellt», erklärt Gerald Greunz, Projektleiter der Bauarbeiten bei Strabag.

Im Sinn der Wirtschaftlichkeit suchten die Unternehmer nach Alternativen zum eher kostspieligen Freivorbaugerüst, um den Überbau herzustellen. Bei einer genaueren Untersuchung erkannten sie, dass diese Methode insbesondere im Scheitelbereich, wo Überbau und Bogen miteinander verschmelzen, nicht geeignet war. Vor allem kamen sie zum Schluss, dass der Bogen zu dem Zeitpunkt schon ausreichend stabil war: Wieso dann nicht ein konventionelles Traggerüst darauf abstellen und die Freivorbaugerüste gleich nach dem Bogenschluss abbauen?

Daraus resultierten weitere Vorteile, wie etwa ein leichteres Hilfsgerüst: «Für den Bogen waren ursprünglich vier auskragende Betonieretappen vorgesehen, bis die nächsten Kabel eingehängt gewesen wären. Durch den Wegfall der Überbauarbeiten kamen solche Kräfte im aktualisierten Bauablauf nicht mehr vor. Entsprechend war es für den Unternehmer effizienter, die Auskragung durch eine doppelte Anzahl an Hilfskabeln zu halbieren, die somit kleiner wurden und mit Standardankern einzeln im Baugrund verankert werden konnten», erläutert Daniel Ziegler, Chefbauleiter der Ausführung bei dsp Ingenieure & Planer.

Dank dem konventionellen Traggerüst konnten die Unternehmer den Überbau schneller und wirtschaftlicher ausführen: «Anstatt der 5 m langen Freivorbauetappen im Wochentakt konnten wir 30 m bis 40 m lange Etappen am Stück herstellen – eine wesentliche Effizienzsteigerung», betont Gabriel Derungs, Baustellenchef der Bauarbeiten bei J. Erni. Die geringe Anzahl an Arbeitsfugen in Längsrichtung wirkt sich zudem positiv auf die Dauerhaftigkeit des Bauwerks aus.

Beim Baugerüst kamen nur Standardprodukte zum Einsatz, mit Ausnahme der aus geschweissten Blechen zusammengesetzten Pylonquerträger. An diese Träger sind sämtliche Haltekabel samt Pressen mit unterschiedlichen Neigungen und Kabelkräften von bis zu 2.2 MN angeschlossen. Insgesamt wurden die Baugerüste etwa gleich teuer ausgeführt wie ausgeschrieben, doch die Bauzeit konnte verkürzt werden. Die einfachere Ausführung der Gerüstbauteile mit geringem Sonderanfertigungsgrad war angesichts der schwierigen Baustellenzufahrt ein Vorteil.

Betonieren, vorschieben, wieder aufrichten

Die ausserordentliche Weichheit des Stahlbetonbogens während des Freivorbaus war die grösste Herausforderung der Baustelle. Vorsicht war geboten, denn ein Versagen der Abspannung während dieser Bauphasen hätte zum Einsturz der Bogensegmente hinunter ins Tal geführt. Greunz bringt es mit Zahlen auf den Punkt: «Im Maximalfall senkte sich die Bogenspitze während des Betonierens um ca. 70 cm. Beim Vorschieben des Freivorbauwagens kamen nochmals 30 cm hinzu. Erst nach Fertigstellung der Etappe zogen wir mit den neuen Haltekabeln den Bogen wieder 100 cm hoch. Zwischen zwei Spannvorgängen wich die Hilfspylonspitze bis 35 cm aus der Senkrechten.»

Solche hohen Verformungen werden immerhin von berechenbaren Lasten verursacht. Veränderliche Einwirkungen wie Wind, Sonneneinstrahlung und Betonkriechen sind schwerer erfassbar und machten Verformungen in der Grössenordnung von 10 cm aus. Deshalb wurde – wie im Freivorbau üblich – die Nullmessung des Bogens immer frühmorgens ausgeführt. Am Ende eines Arbeitsschritts wurde die Bogenspitze gemäss einem relativen Koordinatensystem wieder ausgerichtet, um die Differenzen zur Nullmessung auszugleichen.

Die Windböen durch das Tal erreichten nicht selten 120 km/h und führten einmal dazu, dass eine Betonieretappe verschoben werden musste. Bei Windgeschwindigkeiten über 70 km/h durften weder der Freivorbauwagen vorgeschoben werden noch die Schalungselementen versetzt werden. «Problematischer als der Wind war der Nebel. Wenn man die Bogenspitze nicht mehr sieht, kann man auch nichts messen!», stellt Fritz Striebel, der örtliche Bauleiter bei Leonhardt, Andrä und Partner fest.

«Das Spannen geschah minutiös in 20 bis 30 Schritten. Es wurde zwar messtechnisch überwacht, doch die Verformungen des Bogens und des Hilfspylons mussten wir immer im Auge haben.» Angesichts all dieser Umstände mag es erstaunen, dass sich die zwei Bogenhälften vor dem Bogenschluss quasi planmässig getroffen haben: Die Valenser Seite stimmte auf den Zentimeter, während die Pfäferser Seite nur 5 cm höher als die Solllage war – beeindruckend für eine Halbbogenlänge von 130 m.

Für den Bogenschluss wurden die Rückhaltekabel Seite Pfäfers leicht entspannt, somit der Pylonkopf um 3 cm Richtung Tal gesenkt und beide Freivorbauwagen mit Pressen angeglichen. Der Bogenschluss am 28. März 2015 konnte feierlich zelebriert werden.TEC21, Fr., 2016.07.29

29. Juli 2016 Thomas Ekwall

Grünes Gleichgewicht

Ohne ökologische Massnahmen wäre die Taminabrücke nicht realisiert worden. Der Verantwortliche für die Umweltbelange erläutert, wie das ökologisch und landschaftlich wertvolle Gebiet aufgewertet wurde.

Die Kantonsstrasse Nr. 123, die spektakuläre Taminabrücke mit Zubringerstrecke, verbindet Pfäfers erstmals direkt mit Valens. Die Strasse liegt in einem kantonalen Landschaftsschutzgebiet. Ebenso ist ein geschützter «Lebensraum» gemäss Schutzverordnung der Gemeinde Pfäfers betroffen.

Taleinwärts, ausserhalb des Projektperimeters, prägen seltene, wertvolle Waldgesellschaften wie der Erika-Föhren-oder der Ulmen-Ahornwald das Gebiet. Das geschichtsträchtige Bad Pfäfers gehört zu den bedeutendsten Thermalbadstätten der Schweiz. Als Objekt Nr. 1614 «Taminaschlucht» ist es im Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (BLN) verzeichnet.

Gemäss einem Rechtsgutachten des Bundes müssen neue Strassen von mehr als 1000 m Länge – die Kantonsstrasse Nr. 123 misst 1880 m – einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) unterzogen werden. Der Kanton St. Gallen hat daher die neue Kantonsstrasse als UVP-pflichtig beurteilt. Der Umweltverträglichkeitsbericht (UVB) und die UVP konzentrierten sich auf ökologische, naturkundliche und landschaftliche Aspekte. Die projektbezogenen Folgen des Verkehrsaufkommens sind dagegen irrelevant.

Die Kantonsstrasse Nr. 123 wurde in Rekordzeit geplant und realisiert. 2007/2008 fand der öffentliche Projektwettbewerb statt. 2009/2010 lagen das Genehmigungs- und Auflageprojekt mit UVB vor. 2011/2012 erfolgte die Genehmigung mit UVP. Seit 2013 bis 2017 wird das Bauprojekt inklusive Umweltbaubegleitung und bodenkundlicher Baubegleitung ausgeführt; parallel dazu werden die ökologischen Massnahmen umgesetzt. In allen Planungs- und Realisierungsphasen wurden die Umweltaspekte gebührend beachtet. Hierfür rief die Bauherrschaft die Begleitgruppe «Landschaft Taminatal» ins Leben (vgl. am Bau Beteiligte), die für die korrekte Umsetzung der ökologischen Massnahmen verantwortlich ist.

Gezielte Landschaftspflege

Die Verbindungsstrasse beansprucht zwei Hektaren Wald, und die neue Brücke verändert das Landschaftsbild. Die Projektbeteiligten waren sich aber einig, dass Waldrodungen nicht vollumfänglich durch Aufforstungen zu ersetzen, sondern auch durch eine Aufwertung des ökologisch und landschaftlich wertvollen Gebiets auszugleichen sind. Die Massnahmen beschränken sich jedoch nicht nur auf den Strassenperimeter (A1–A3; alle Verweise vgl. Abbildung), sondern beziehen auch das weitere Umfeld (B1–B6) mit ein.

Teile der Fläche Valur, vom Strassenprojekt talabwärts, dienten in der Bauphase als Bodenzwischenlager; sie wurden anschliessend ökologisch aufgewertet (A1). Auf Seite Pfäfers wurden drei Querungswege inklusive Zuleitstrukturen für Wildtiere geschaffen (A2). Und in den fünf Brückenkästen werden Strukturen für Fledermäuse eingerichtet (A3) – das Taminatal ist ein wertvoller Lebensraum für die fliegenden Säuger. Diese Massnahmen werden gemeinsam mit Wildtierbiologen und Wildhütern umgesetzt.

Die Valenserstrasse wird nach Inbetriebnahme der Taminabrücke zu einer Gemeindestrasse dritter Klasse zurückgestuft und mittels Barrieren gesperrt (B1). Sie dient zukünftig primär der Waldbewirtschaftung und gilt rechtlich als Wald. Bereits in der Planungsphase sind sieben Flächen in der Gemeinde Pfäfers für die ökologischen Ersatzmassnahmen bestimmt worden, die aufgewertet und gepflegt werden (B2). In der Taminaschlucht sind – weitgehend im BLN-Gebiet – 30 ha Fläche als Naturwaldreservat ausgeschieden worden (B3).

Die Obstgärten in den Gebieten Bofelguet und Höf werden mit feuerbrandresistenten einheimischen Sorten gezielt nach den Qualitätsvorgaben des Bundes ergänzt (B4). Diese Massnahmen und auch die Aufwertungen in der Valur werden mit eigentümerverbindlichen Dienstbarkeitsvereinbarungen längerfristig gesichert. Einzelne der aufgewerteten Flächen befinden sich im Besitz des Kantons.

Die bestehende Strasse zwischen Valens und Vasön sichern gut hundert Jahre alte Trockensteinmauern, die sich teilweise in einem schlechten Zustand befinden. Die Instandstellungsarbeiten (B5) wurden vom Tiefbauamt und der Gemeinde Pfäfers geplant und von der Stiftung Umwelt-Einsatz Schweiz umgesetzt. Auf einer vom Sturm «Vivian» im Jahr 1990 zerstörten Fläche von 10 ha erfolgt eine gezielte Förderung von Weisstannen, Vogelbeere und Haselstauden (B6). Mit zusätzlicher Auflichtung sollen die Voraussetzungen für eine natürliche Wiederansiedlung von Auerwild geschaffen werden.

Nicht nur die neue Brücke über die Taminaschlucht, sondern auch die Qualität der realisierten ökologischen Ersatzmassnahmen im näheren und weiteren Umfeld des wertvollen Tals können sich sehen lassen. Zentrale Faktoren für das positive Ergebnis waren die ausgewogene Zusammensetzung und die gute Zusammenarbeit der «Begleitgruppe Landschaft Taminatal» sowie das Engagement der Bauherrschaft, die die ökologischen Ersatzmassnahmen mit der gleichen Sorgfalt umsetzte wie den Bau der Taminabrücke.TEC21, Fr., 2016.07.29

29. Juli 2016 Beat Hodel

«Wir sind weder im Prättigau noch am Gotthard»

Raimund Rodewald, Dr. phil. biol., Dr. h. c. iur., Geschäftsleiter der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz, im Gespräch mit TEC21.

TEC21: Herr Rodewald, die Stiftung für Landschaftsschutz hatte im Juni 2011 gegen das Projekt Einsprache erhoben. Aus welchen Gründen?

Raimund Rodewald: Die Taminaschlucht ist eine der schönsten Schluchtlandschaften der Schweiz; sie besitzt einen fast idealtypischen geomorphologischen Charakter und wird abgesehen vom allerhintersten Teil nirgends mit Brückenanlagen überquert. Hier wirkt eine Brücke als Ersteingriff in eine jahrhundertealte, wenig veränderte Kulturlandschaft. Dieser Fremdkörper tangiert ein kantonales Landschaftsschutzgebiet. Zudem stellen wir die Notwendigkeit einer Brücke grundsätzlich infrage.

TEC21: Inwiefern hat das mit der Landschaft zu tun?

Raimund Rodewald: Es ist ein Präzendenzfall für ähnliche Erschliessungssituationen in hochsensible Landschaften mit sehr bescheidenen Fahrfrequenzen wie etwa in Isenthal, im Lugnez oder Goms. Wir sind weder im Prättigau noch am Gotthard, wo starke landschaftliche Eingriffe mit grossen Verkehrsbelastungen einhergehen. Im Taminatal stellt sich die Frage, ob der kurze Umweg über das Kraftwerk Mapragg nicht zumutbar ist. Der Kanton behauptet, man betreibe Regionalentwicklung. Ich bezweifle, dass ein solcher Strassenbau die richtige Antwort auf die sozioökonomischen Herausforderungen dieser Region ist.

TEC21: Weshalb haben Sie sich nicht direkt an der Begleitgruppe «Landschaft Taminatal» beteiligt?

Raimund Rodewald: Man hat sich primär auf naturkundliche Argumente konzentriert und Waldreservate ausgeschieden, wo der Wald schon naturnah ist. Handkehrum treten eine ganze Reihe von erheblichen Belastungen landschaftlicher Art auf, die mit keinem Wort angesprochen worden sind. Die Brücke ist aber keine primär ökologisch-naturschützerische Bedrohung. Man hat, ausgenommen die Obstbaumpflanzungen und die Trockenmauern, primär Naturschutzmassnahmen getroffen, die die Argumentation eines Ausgleichs im Sinn der landschaftlichen Entlastung nicht aufgreifen.

TEC21: Welches waren denn Ihre Vorschläge?

Raimund Rodewald: Es gibt beispielsweise Stromleitungen, die die Landschaft auffällig queren. Wir wollten diese im Zusammenhang mit einer ohnehin bald fälligen Sanierung verlegen oder verkabeln. Man hätte auch den Unterlauf der Tamina bei Bad Ragaz im Zusammenhang mit notwendigen Hochwasserschutzmassnahmen renaturieren können. Unterhalb des Bofelguets gab es ursprünglich einen spektakulären Wasserfall, der heute durch eine Wasserfassung abgeschnitten wird, den wir gern reaktiviert hätten.

TEC21: Was haben Sie durch die Einsprache erreicht?

Raimund Rodewald: Der politische Druck der Regierung war spürbar: Weil alles schnell gehen musste, konzentrierte sich vieles aus Machbarkeitssicht primär auf die Trockenmauer an der alten Valenserstrasse, auf die Waldreservate und -auslichtungen und die Obstbaumpflanzungen. Diese Massnahmen wurden zwar sehr gut umgesetzt. Ich bedaure aber, dass die Planung solcher Bauvorhaben nicht den ganzen funktionalen Raum und die landschaftlichen Be- und Entlastungen miteinbezieht. Im Städtebau hat sich dies etabliert, zum Beispiel in den Masterplan- und Quartierplanverfahren.

TEC21: Schliessen wir mit der Brücke ab: Wie schätzen Sie diese aus Sicht der Landschaft ein?

Raimund Rodewald: So sehr ihre Filigranität überzeugt: Sie legt sich nicht wie ältere Brücken in die Schlucht hinein, sondern setzt sich obendrauf und bildet einen Deckel auf die Klammsituation, den Schluchtausgang. Dies ist landschaftsästhetisch problematisch. Als Nicht-Brückeningenieur halte ich dennoch den Kunstbau für State of the Art und durchaus bemerkenswert. Der Bogenschwung und die Verankerungen an den Widerlagern passen sich sehr organisch ans Gelände an. Mit dem Objekt selbst bin ich durchaus zufrieden; es wird eine schöne Brücke sein.

TEC21: Der Trend lässt vermuten: Weitere Projekte wie die Taminabrücke folgen, und daher entsteht neuerliches Konfliktpotenzial. Was kann man aus diesem Projekt lernen?

Raimund Rodewald: Wir hätten uns gewünscht, dass die Umweltorganisationen früher einbezogen werden. Man soll das Gespräch von Anfang an suchen und Lösungen gemeinsam skizzieren, anstatt eine Einsprache abzuwarten. Wo dieser frühe Einbezug jetzt schon erfolgt, wissen wir, dass alle Seiten davon profitieren. Demgegenüber ist zu bedauern, dass die Diskussionen nur in einem beschränkten Rahmen möglich sind, etwa bezogen auf die konkrete Brückenkonstruktion oder die Strassenanschlüsse. Man hätte jedoch ganz am Anfang über die Erschliessungsplanung für den ganzen Planungsraum und über landschaftliche Be- und Entlastungsmassnahmen sprechen sollen, etwa auch im Wettbewerbsverfahren. Dies wäre vergleichbar einer landschaftsarchitektonischen Freiraumplanung, wie sie in Quartierplanverfahren üblich ist.

TEC21: Die Projektierung würde dadurch umfassender. Aber ist dieser Aufwand noch angemessen?

Raimund Rodewald: Er ist zwingend, soll nicht einfach eine neue Strasse besser, sondern das gesamte Verbindungskonzept umweltverträglicher werden. In der Planung anderer Infrastrukturbereiche wird bereits umfassender gedacht. Etwa bei Energienetzen: Korridore für neue Hochspannungsleitungen werden relativ breit definiert, damit gute Lösungen gefunden werden können. Dieser Austausch zwischen Projektträgern und Umweltorganisationen findet sogar auf übergeordneter Stufe statt, im Rahmen des nationalen Sachplanverfahrens. Man definiert gemeinsam einen umfassenden Planungsraum und evaluiert die bestmöglichen Korridore. Das Festlegen von Standorten für Infrastrukturanlagen darf nicht isoliert von der Raumplanung erfolgen. Die Planungsprozesse für neue Strassen sind zu punktuell angelegt und haben Nachholbedarf in Sachen Raumplanung.

TEC21: Und wie gross ist das Verständnis bei dem NGOs, dass man schöne Landschaften wirkungsvoller erhalten kann, wenn sie nutzbar erweitert werden?

Raimund Rodewald: Das Klima und das Verständnis in den gegenseitigen Projektdiskussionen haben sich positiv gewandelt. Noch vor zehn Jahren wurden wir häufig als reine Verhinderer wahrgenommen. Wir hören diese Argumente nach wie vor; aber man ist nun auch dankbar, wenn wir bessere Lösungen aufzeigen können. Verhandlungen werden inzwischen viel zielgerichteter und weniger ideologisch geführt. Zudem bin ich selbst der Überzeugung, dass in den Landschaften einiges an Veränderung möglich ist. Der Lebensraum von Natur und Mensch ist nicht starr, sondern basiert auf kulturell hochstehenden Konventionen.

TEC21: Und was sagen Sie zum häufig formulierten Vorwurf, der Landschaftsschutz sei nicht das Anliegen der betroffenen Bevölkerung, sondern der Wunsch von Städtern, die nach Erholungsraum suchen.

Raimund Rodewald: Diese Diskrepanz zwischen Innen- und Aussenwahrnehmung existiert. Unsere Aufgabe ist, die Brücke zum gemeinsamen Verständnis zu bauen. Allein schon die ökonomische Beziehung spricht dafür, dass alle aufeinander angewiesen sind. Die Schweiz ist nicht mehr in Stadt, Land, Flachland und Berg aufgeteilt, sondern ein zusammenhängender funktionaler Raum, worin die Beziehungen extrem verflochten sind.TEC21, Fr., 2016.07.29

29. Juli 2016 Raimund Rodewald