Editorial

Der Monat Juni hat es dramatisch in Erinnerung gerufen: Das Element Wasser ist bedrohlich und unberechenbar. Viele Regionen Deutschlands, Frankreichs und der Schweiz sind massiv überschwemmt worden und gehen nun daran, die gewaltigen Schäden zu beheben und danach bessere Schutzkonzepte zu entwerfen.

Erst vor elf Jahren war beinahe die gesamte Schweiz von einem Jahrhunderthochwasser betroffen; der Klimawandel wird das Risiko ähnlicher Ereignisse erhöhen. Die Abwehr dieser Naturgefahr kostet deshalb immer mehr. Pro Jahr verbauen Bund, Kantone und Gemeinden knapp eine Milliarde Franken für Schutzmassnahmen, damit Siedlungsräume und wichtige Infrastrukturanlagen im Sachwert von fast einer Billiarde Franken gesichert sind. Der Wiederbeschaffungswert der bisher erstellten Dämme, Kiessammler, Wehrstufen und anderer Schutzanlagen beträgt seinerseits beinahe 50 Milliarden Franken – etwa gleich viel, wie die überlebens- wichtige, öffentliche Trinkwasserversorgung gekostet hat.

Dennoch sinkt das Vertrauen in noch ausgefeiltere Technik und höhere Dämme. Wie diese Ausgabe erläutert, geht es nicht länger ohne zusätzlichen Raum für ein kontrolliertes Fluten und weitere Abstände zur Wasserkante. Und vermehrt braucht es ein lokales, interdisziplinäres Abwägen der Ziele und Massnahmen. Sollen die Siedlungsräume – möglichst gefahrlos – weiterentwickelt werden, ist das planerische und gestalterische Augenmass dafür zwingend zu schärfen.

Paul Knüsel

Inhalt

AKTUELL

07 WETTBEWERBE

Das Krokodil und sein Nilpferd

11 PANORAMA

Zwischen Mensch und Raum | Ein Möbelschopf mit Hintertür zum Campus | Aufgepasst vor der Landschaftsromantik!

16 VITRINE

Aktuelles aus Bau und Technik

18 SIA

«Die Handschrift der Architekten kennenlernen» | Übersichtlich und praxisnah

23 VERANSTALTUNGEN

THEMA

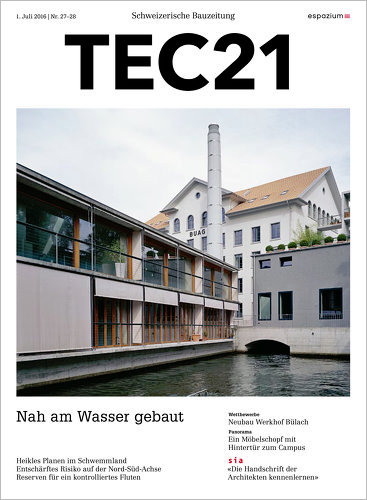

24 NAH AM WASSER GEBAUT

24 HEIKLES PLANEN IM SCHWEMMLAND

Paul Knüsel

Die Aarequartiere in Bern und andere historische Altstädte müssen beim Hochwasserschutz dringend nachbessern.

29 ENTSCHÄRFTES RISIKO AUF NORD-SÜD-ACHSE

Paul Knüsel

Der Urner Talboden wurde inklusive der wichtigen Verkehrsachsen mit fast 100 Millionen Franken teuren Schutzbauten gegen Überschwemmungen abgesichert.

32 RESERVEN FÜR EIN KONTROLLIERTES FLUTEN

Christian Willi, Niels Christian Holthausen

Die ersten Kantone scheiden zusätzliche Flächen aus, die bei Hochwasser überflutet werden dürfen.

AUSKLANG

35 STELLENINSERATE

37 IMPRESSUM

38 UNVORHERGESEHENES

Heikles Planen im Schwemmland

Nah am Wasser befinden sich attraktive, aber auch risikobehaftete Wohnlagen. Die Siedlungsentwicklung und die Hochwassergefahr lassen sich nur interdisziplinär und in einer Güterabwägung aufeinander abstimmen. Ein Umsicht durch die Schweiz beweist, dass städtebaulich sorgfältig und hochwertig geplant wird.

Das Schwemmland galt lange Zeit als unsicherer Boden. Die Besiedlung der Uferzone begann erst, als der übrige Raum knapp wurde. Im Spätmittelalter litt etwa der Grossraum Bern unter grosser Wohnungsnot, sodass arme Taglöhner ihre «Schachenhüsli» nah an die Emme bauten. Anfänglich hatte die Obrigkeit nichts dagegen; später intervenierte sie doch: Anstelle eines Pachtzinses wurde aber der Bau von Schutzeinrichtungen wie Schwellen und «Wehrenen» verlangt. Seither ist Wohnen am Wasser zu einem Privileg geworden.

Die Auflagen zum Schutz vor Hochwasser sind allerdings noch zwingender. Weil sich die Siedlungsräume weiterhin ausdehnen und die Risiken zunehmen, müssen die Bewohner von Uferparzellen auch künftig in die Abwehr dieser Naturgefahren einbezogen werden. Abermals richtet sich der Blick auf die Hauptstadtregion, wo aktuell der «Gebietsschutz Quartiere an der Aare» verbessert wird: Vor elf Jahren schwoll der zweitgrösste Fluss der Schweiz auf das Vierfache des üblichen Abflusses an und setzte ganze Strassenzüge in der Stadt Bern unter Wasser.

Das Mattequartier unterhalb der Altstadt musste überstürzt evakuiert werden. Die Abflussrate lag deutlich über 600 m³/s, was einem 100-jährlichen Hochwasserereignis entsprach. Genau davor sind Siedlungsräume per gesetzlichem Auftrag zu schützen. Weil die Aare jedoch bereits im engen Bogen mitten durch Bern strömt, muss der Stadtraum selbst besser vor der nächsten Jahrhundertflut abgeschirmt werden. Vor wenigen Wochen hat das Tiefbaumt der Stadt Bern den Stand des Wasserbauplans und das Ergebnis des öffentlichen Mitwirkungsverfahrens präsentiert.[1]

Die Aarequartierbewohner reagierten fast ausnahmslos positiv auf die geplanten Eingriffe, obwohl dadurch das historische Stadtbild verändert wird. Bemerkenswert ist das Echo auch, weil niemand auf einem «absoluten Schutz» beharrt.

Die Anfangsidee, einen 5 km langen Entlastungsstollen unter der Stadt hindurch zu bohren, wurde unter anderem aus finanziellen Gründen verworfen. Die Alternative kostet einen Drittel weniger; der Gegenwert von rund 90 Mio. Franken ist aber sichtbar: Bis zu 1 m hohe Schutzmauern werden einzelne Uferabschnitte schützen. Und bis zu 20 m tiefe Spundwände sollen verhindern, dass das Aarewasser durch den kiesigen Untergrund in die Quartiere dringt. Ergänzend werden Fugen an Gebäudefassaden und Fenster abgedichtet. Zusätzlich sind historische Fussgängerstege anzuheben, damit Treibgut den Aarelauf nicht verstopft.

Schutz, aber nicht um jeden Preis

Dem aktuellen Hochwasserschutzprojekt der Stadt Bern ging eine Kosten-Nutzen-Abwägung voran. Das grösste Schadenpotenzial wurde im Mattequartier lokalisiert. Der daraus abgeleitete Schutzgrad besitzt aber ein «nicht alltägliches Mass», sagt Dina Brügger, Projektleiterin im Tiefbauamt. Regelkonform ist, dass der Siedlungsraum ein 100-jährliches Hochwasserereignis (HQ100) mit 600 m³/s Abfluss schadlos übersteht. Die Umsetzung in der Berner Matte weicht leicht davon ab: Die Krone der Ufermauer wird auf den HQ100-Pegel ausgelegt.

Das sonst übliche Freibord, das bis zum HQ300-Ereignis (mit Abfluss 660 m³/s) schützt, muss jedoch mit mobilen Schutzelementen abgeriegelt werden. Daher muss die Berufsfeuerwehr bei jedem Einsatz prüfen, ob die Schutzmauern mit Dammbalken zu erhöhen sind. Die angemessene Mauerhöhe wurde in einer städtebaulichen und ästhetischen Abwägung bestimmt. «Die Quartiere dürfen auf keinen Fall eingemauert werden», erklärt Toni Weber, w? ?s Landschaftsarchitekten, die gestalterische Leitidee im Hochwasserschutzprojekt.

Die Bearbeitung ist dabei an ein interdisziplinäres Team aus Wasserbauspezialisten, Landschaftsarchitekten und Städtebauern übertragen worden. Und im Vorfeld haben behördeninterne Aussprachen mit der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission und der Eidgenössischen Kommission für Denkmalpflege stattgefunden, damit die bauliche Hochwasservorsorge in nächster Nähe zum Weltkulturerbe, der Berner Altstadt, visuell möglichst schadlos umgesetzt wird.

Die Bevölkerung wies auf einen weiteren wichtigen Punkt hin: die Materialisierung der Mauern. Anstelle von grauem Beton sollen grünlich-braune Sandsteinblöcke, analog zum geschützten Altstadtbild, verwendet werden. Diesen öffentlichen Änderungsvorschlag hat das städtische Tiefbauamt akzeptiert. Inzwischen liegt der Ball wieder bei den Behörden: Das Stadtberner Hochwasserschutzprojekt «Gebietsschutz Quartiere an der Aare» entspricht einem Wasserbauplan, der in den kommenden Monaten von weiteren Fachstellen des Kantons und des Bundes zu überprüfen ist.

Altstätten: Gebäudeabbruch nötig?

Auch im Osten der Schweiz stellt sich die knifflige Frage, wie eine gewachsene Stadt und ein geschütztes Ortsbild mit städtebaulicher Sorgfalt besser gegen Hochwasser zu sichern ist. Mitten durch Altstätten im St. Galler Rheintal zwängt sich der Stadtbach als enger Kanal. Im Sommer 2014 setzte er Teile des historischen Kerns unter Wasser und füllte Häuser mit Schlamm. Zwar ist das Risiko bekannt – der Bach verbindet die Altstadt hydrologisch mit einem voralpinen Einzugsgebiet. Trotzdem wurde in Zonen mit mittlerer Gefährdung auf der Gefahrenkarte weitergebaut.

Die Gebäudeversicherung des Kantons St.?Gallen bemängelte daher im Jahresbericht, dass solche Risiken «bei der Projektierung von Neubauten besser zu beachten sind». Inzwischen läuft die Verbesserung des Hochwasserschutzes in Altstätten auf Hochtouren. Knackpunkte sind aber die räumliche Enge und die beidseitige Uferbebauung im Siedlungsbereich: «Die Abflusskapazität des Stadtbachs ist um den Faktor 2.5 zu erhöhen», beschreibt Markus Brühwiler, Geschäftsleiter der Brühwiler Bauingenieure und Planer, die Sanierungsaufgabe.

Die passenden Massnahmen sind aber noch nicht bestimmt. Grundsätzlich werden eine Sohlenabsenkung und eine Querschnittserweitung am Kanal in Betracht gezogen. Darüber hinaus ist abzuwägen, ob Gebäudeabbrüche mehr Platz schaffen können, dafür müsste aber markant in das Siedlungsbild eingegriffen werden.

Dass eine städtebauliche und geometrische Umstrukturierung durchaus Chancen bietet, davon ist Brühwiler überzeugt: «Anfänglich gegensätzliche Interessen lassen sich miteinander oft im Einklang bringen.» Dazu ist auch hier eine interdisziplinäre Projektierung gefragt. In diesem Spannungsfeld wasserbaulich und städtebaulich optimale Varianten auszuarbeiten, fordert allerdings nicht nur Ingenieure und Gestalter, sondern auch die Politik.

Klein-Venedig: Entlastung ausserhalb

Altstätten und Bern sind nicht die einzigen Orte, die ein bestehendes Gefährdungsrisiko im engen Siedlungsraum zu minimieren haben. Andernorts stellt sich auch die Frage, ob neue Bauten künftig überhaupt noch an die Wasserkante gebaut werden sollen. Uferareale sind attraktive Standorte und werden daher gern genutzt und überbaut. Doch das Bauen am Wasser ist grundsätzlich riskant. Zudem sprechen die gesetzlichen Anforderun-gen vermehrt dagegen. Ob die Besiedlung von Schwemmland erlaubt ist, muss grundsätzlich abgewogen werden.

Gesetzlich korrekt werden Uferzonen inzwischen Gewässerraum genannt (vgl. Kasten unten: «Was bleibt direkt am Gewässer erlaubt?»); für die Siedlungsplanung stellt sich sogar die Frage, ob es neuerdings unüberbaubare Tabuzonen sind.

Der nächste Ortswechsel führt nach «Klein-Venedig» ins Luzerner Hinterland: Das Bundesamt für Umwelt, die Abteilung Naturgefahren des Kantons Luzern und der Schweizer Heimatschutz betrachten Sursee als gelungenes Beispiel dafür, wie ein geschütztes Ortsbild (ISOS, Wakkerpreis 2003) und eine hochwertige Siedlungsentwicklung in Einklang mit dem Hochwasserschutz gebracht werden können.

An der internationalen Naturgefahrenkonferenz Interpraevent (vgl. TEC21 24/2016) wurde das Ringen um die historischen Qualitäten präsentiert. Vor sechs Jahren ist die Sure, die den mittelalterlichen Marktflecken durchquert, über die Ufer getreten. Inzwischen wurden Stadtraum und -kanal aufgefrischt; der Bach hat einen Fischaufstieg und ein leicht erhöhtes Profil bekommen. Und ausserhalb der Stadtmauern überspannt sogar ein Neubau den mehrheitlich eingeschalten Bachlauf der Sure.

Die Sicherheit für die Anrainer wurde jedoch erheblich erhöht. Die Altstadtsanierung beruht auf einem regionalen Masterplan, wie die Sure vor Hochwasser geschützt wird und ökologisch umzugestalten ist. Deshalb dosiert eine manuell bedienbare Schleuse den Abfluss durch die Stadt.

Ein modelliertes Parkgelände vor dem Stadttor dient als Flutmulde, in die der Überlauf kontrolliert abgeleitet wird. Einzig zwei Ausbauschritte fehlen noch, damit der Kern von Sursee ein 100-jährliches Hochwassereignis schadlos überstehen kann: Im Oberlauf wird demnächst ein zusätzliches Rückhaltebecken realisiert. Ebenfalls geplant ist eine Regulierung des Sempachersees, um die Pufferwirkung zu erhöhen. Alternative Schutzmassnahmen im Stadtraum oder an den Gebäuden selbst sind dagegen aus denkmalpflegerischen Gründen verworfen worden.

Zürcher Pilotfall: «Wohnstadt am Wasser»

Der Kanton Zürich ist Ziel des letzten Ortswechsels, der zudem aufzeigt, dass die Obrigkeit das Bauen am Wasser mit geteilter Meinung betrachten kann. Die kantonale Baudirektion möchte nämlich verhindern, dass «direkt ans Wasser gebaut werden darf». Auf beiden Seiten eines Fliessgewässers sei «mindestens ein 5-m-Abstand einzuhalten», so die Auskunft aus dem Generalsekretariat. Welche Ausnahmen davon erlaubt sein sollen, muss erst geklärt werden. Bis Ende Jahr will der Regierungsrat die künftige Beurteilungspraxis in der Hochwasserschutzverordnung bestimmen.

Mit Spannung erwarten die Stadtplaner von Uster diesen Entscheid: Für die Gesetzesrevision war die Kleinstadt im Zürcher Oberland eine Pilotregion,[2] um den lokalen Spielraum in besiedelten Uferzonen gemeinsam mit den kantonalen Behörden auszuloten.

Die Absicht der Stadt ist, nah am Wasser zu bleiben. Das ehemalige Textilzentrum will sich zur «Wohnstadt am Wasser» entwickeln (vgl. TEC21 30–31/2014). Die Gefährdungslage scheint zwar weniger akut: Seit dem 19. Jahrhundert ist die Ustemer Aa nur noch punktuell über die Ufer getreten. Dennoch macht die Naturgefahrenkarte auf ein grosses Überflutungs- und Schadenspotenzial aufmerksam.

Aber wie bringt Uster die divergierenden Raumansprüche zwischen Hochwasserschutz und Städtebau unter einen Hut? Richard Staubli, Geschäftsleitungsmitglied bei Staubli, Kurath?& Partner, hat die Gefahrenlage am Aabach abgeschätzt und am Entwicklungsprozess beratend mitgewirkt.

Auch hier fand «zuallererst eine umfassende Gesamtbetrachtung statt», lobt der Wasserbauingenieur. Die Abfolge der Planung war gut organisiert: Nach der Analyse der regionalen Gefahrensituation bei HQ100 und HQ300 entstand ein rechtlich nicht verbindlicher Masterplan für den Stadtraum mit Wasseranstoss, der eine variantenreiche städtebauliche Ufernutzung aufzeigt.

Abwechselnd darf demnach hart an die Wasserkante gebaut werden respektive können Freiräume für Naherholung und Ökologie entstehen. Im Gegenzug ist der Hochwasserschutz im dichten Siedlungsgebiet mit Ufererhöhungen und Sohlenabsenkungen zu verbessern.

Im «Park am Aabach», einem zentrumsnahen Areal aus öffentlichen und privaten Uferparzellen, werden die Vorarbeiten erstmals verbindlich in der Nutzungsplanung umgesetzt: Der Überbauungsplan erlaubt, dass Wohnbauten unmittelbar am Kanal erstellt werden dürfen. Die Gebäude sind allerdings durch Minimalkoten an Eingängen, Lichtschächten und Fundament zusätzlich zu schützen.

Der Studienwettbewerb wurde vor fünf Jahren entschieden; der Gestaltungsplan soll demnächst vom Stadtparlament genehmigt werden. Damit ist auch in Uster sichergestellt, dass Schwemmland nur besiedelt werden darf, wenn eine übergeordnete, interdisziplinäre Schutzplanung stattgefunden hat.

Anmerkungen:

[01] www.hochwasserschutzbern.ch

[02] «Gewässerraum im Siedlungsgebiet eröffnet neue Chancen», in ZUP Wasser, Kanton Zürich 2014.TEC21, Fr., 2016.07.01

01. Juli 2016 Paul Knüsel

Reserven für ein kontrolliertes Fluten

Freihaltezonen, Abfluss- und Hochwasserkorridore mindern oder verhindern die Zunahme des Schadenpotenzials bei Naturgefahren. Wie ist am besten bei der Sicherung solcher Räume vorzugehen?

Gefahrenkarten sind die wichtigste Vorsorge in der Nutzungsplanung, um die bestehende Naturgefahrensituation bei der Entwicklung von Siedlungsgebieten zu entschärfen. Demgegenüber helfen Hochwasserkorridore bei der Schadensbegrenzung von nicht vermeidbaren Hochwasserereignissen. Diese Gebiete liegen jeweils ausserhalb des Gewässerraums und werden so ausgeschieden, dass die Spitzenabflüsse möglichst schadlos durch Kulturland und Siedlungsflächen abgeleitet werden können. Die Wassermassen fliessen durch die Korridore kontrolliert in einen See, Fluss oder Rückhalteraum.

Solche Korridore eignen sich daher zum Schutz vor häufigen Ereignissen mit geringem Ausmass oder vor seltenen, grösseren Ereignissen. Besonders zweckmässig sind sie im Überlastfall (vgl. «Entschärftes Risiko auf Nord-Süd-Achse»).

Zusätzlicher Vorteil ist, dass die Korridore im Gegensatz zu anderen Hochwasserschutzmassnahmen auf kein spezifisches Bemessungsereignis ausgelegt sind, den Ereignisablauf wenig beeinflussen und einem sprunghaften Anstieg der Risiken entgegenwirken. Werden extreme Ereignisse infolge des Klimawandels häufiger, steigt der Nutzen der Hochwasserkorridore.

Das Bundesamt für Umwelt hat ein Programm zur Anpassung an den Klimawandel lanciert (vgl. TEC21 11/2014) und dafür das extern bearbeitete Pilotprojekt «Lösungsansätze zur Sicherung von Flächen für Hochwasserkorridore» gefördert. Fünf Praxisbeispiele, vornehmlich in den Kantonen Nidwalden und Thurgau, wurden vertieft untersucht und zusätzliche Workshops mit Fachleuten durchgeführt.

In Zusammenarbeit mit den beteiligten Kantonen und in Begleitung durch die Bundesämter für Raumentwicklung respektive Landwirtschaft ist ein Leitfaden entstanden mit Empfehlungen, wie Hochwasserkorridore zu sichern sind.[1]

Die wesentlichen Anfangsfragen sind: «Wo sind Hochwasserkorridore auszuscheiden? Wer scheidet die Korridore aus?» Grundsätzlich braucht es Korridore, wo immer grosse Schäden drohen und das Schadenspotenzial zu begrenzen ist. Der Leitfaden empfiehlt den Kantonen und Gemeinden, sich aber zuerst eine übergeordnete Übersicht über die Gefahrenkarten respektive die Intensitäts- und Wassertiefenkarten zu verschaffen.

Eintrag in Richtplan ist anzustreben

Die Auswertung der Praxisbeispiele zeigt, dass Hochwasserkorridore mehrheitlich in raumplanerischen Verfahren gesichert werden sollten. Ebenfalls ein passendes Instrument ist der Wasserbauplan, der in einzelnen Kantonen «Wasserbauprogramm» oder «Einzugsgebietsmanagement Fliessgewässer» heisst.

Bei grossen Gewässern kann ein Hochwasserkorridor kantons- oder gemeindeübergreifende Flächen betreffen. Die Ausscheidung ist daher auf Richtplanstufe anzustreben, entweder kantonal oder regional respektive in einem spezifischen Gewässerrichtplan. Dieses Instrument eignet sich etwa, wenn eine gemeinsame Lösung unter mehreren Gemeinden mit jeweils unterschiedlichen Interessen herbeizuführen ist.

Im Grundsatz gilt: Korridore sind entweder als Teil eines Wasserbauprojekts oder in einem ordentlichen Raumplanungsverfahren auszuscheiden. Dabei kann eine sich ergänzende Vorgehensweise in Betracht gezogen werden. Sollen die Flächen im Nutzungsplan gesichert werden, ist auf einen möglichst frühzeitigen Eintrag zu achten. Anzustreben ist zudem, dass diese raumplanerische Massnahme für Eigentümer verbindlich ist.

Diese Variante hat in den untersuchten Praxisbeispielen an der Engelberger Aa NW und an der Lütschine BE zum Erfolg geführt. Typischerweise im Rahmen von Wasserbauprojekten wird die Funktionstauglichkeit der Korridore abgesichert, namentlich für dazugehörige Auslaufbauwerke und Geländeanpassungen. Unter anderem sind der Unterhalt zu vereinbaren, eine Rodungsbewilligung einzuholen und die Zugänglichkeit abzusichern.

Grenzen für Nutzung und Bewirtschaftung

Unabhängig vom Verfahren können Korridorflächen durch Landerwerb und -abtausch der öffentlichen Hand, Vereinbarungen oder Dienstbarkeitsverträge gesichert werden. Die Flächensicherung geht oft einher mit Einschränkungen der räumlichen Nutzung (z. B. Freihalten) respektive der Bewirtschaftung von Kulturland (z. B. Geländeanpassungen). Solche Einschränkungen sind allenfalls im Grundbuch festzulegen. Diese Lösungsvarianten bewähren sich auch bei kleinflächigen Hochwasserkorridoren und Rückhalteräumen, wie die Praxisbeispiele aus dem Kanton Thurgau «Romanshorn» und «Bodenfeld Giessen» zeigen.

Zur Flächensicherung genügt es allerdings nicht, nur eine einzige der oben genannten Varianten zu realisieren; vielmehr sind Kombinationen zu prüfen, selbst wenn die Umsetzung mit unterschiedlichen Verfahren herausfordernd wird. Nur wenn die eingeschränkte Korridornutzung rechtlich einer «materiellen Enteignung» entspricht, besteht Anspruch auf Entschädigung. Obwohl die Rechtsgrundlagen relativ eindeutig sind, kann der praktische Umgang erschwert sein.

Unter welchen Bedingungen eine materielle Enteignung vorliegt, ist im Leitfaden beschrieben. Bei der Umsetzung drängt sich jedoch eine weitere Frage auf: Wie lassen sich Eigentumseinschränkungen verbindlich regeln?

Allgemeine Standards gesucht

Ein Richtplaneintrag lanciert häufig den Prozess, um geeignete Gebiete raumplanerisch als Hochwasserkorridor zu sichern. Formal sind solche Flächen in einer Karte auszuweisen, zu beschreiben und die Nutzungsgrundsätze zu bestimmen. Letztere formulieren beispielsweise, ob die Bewirtschaftung auf den benötigten Flächen einzuschränken ist oder wie der Umgang mit den Korridoren sonst, in der kommunalen Nutzungsplanung respektive in einem Bau- und Zonenreglement, zu regeln ist.

Gleichzeitig ist zu klären, wie betroffene Eigentümer und Bewirtschafter einbezogen werden. Eine aus den Praxisbeispielen abgeleitete Vermutung ist zudem: Allgemeine Standards und Kriterien könnten die Umsetzung in der Nutzungsplanung vereinfachen. Ist es beispielsweise möglich, einzelne Nutzungs- und Bewirtschaftungseinschränkungen jeweils für bestimmte Hochwasserkorridortypen auszuwählen? Antworten darauf sind zusätzlich zu untersuchen.

Einschränkungen, die in der Nutzungsplanung festgelegt werden, haben jedoch pauschalen Charakter und betreffen alle ausgeschiedenen Flächen gleich. Auf spezifische Gegebenheiten oder die Bedürfnisse einzelner Grundeigentümer kann somit nicht eingegangen werden. Vor allem bei massiver Einschränkung sind Widerstände gegen eine Pauschallösung nicht auszuschliessen. Erhebliche Verzögerungen, erhöhter Aufwand und allenfalls sogar ein Projektstopp sind die möglichen Folgen. Daher kann alternativ auch der privatrechtliche Weg beschritten werden, wenn sich Behörde und Grundeigentümer etwa auf eine Dienstbarkeit oder einen Grundbucheintrag einigen.

Einvernehmliche Lösungen

Besonders relevant für die Akzeptanz ist der Umgang mit steigenden Risiken für Gebäude, deren Umgebung bislang nicht oder unbedeutend gefährdet war und nun einem Hochwasserkorridor zugeordnet wird. Ein solcher Aspekt ist ebenso grundsätzlich zu klären wie die Entschädigungsfrage für Schäden und den Aufwand für die Wiederherstellung nach einem Ereignis.

Alle fünf untersuchten Praxisbeispiele mit Hochwasserkorridoren haben gezeigt: Die Akzeptanz unter Grundeigentümern und in der Bevölkerung beeinflusst die Umsetzbarkeit und die langfristige Flächensicherung. Die Akzeptanz hängt deshalb wesentlich davon ab, ob eine einvernehmliche Lösung mit den Betroffenen gefunden werden kann. Das gilt auch, wenn Korridorflächen in einer öffentlich-rechtlichen Verfügung gesichert werden, etwa über die Nutzungsplanung.

Um die betroffenen Grundeigentümer stärker einzubeziehen und die Akzeptanz zu erhöhen, sind diese daher frühzeitig über die Projektziele und die Planungsschritte zu informieren – an Veranstaltungen, mit Visualisierungen, Ortsbegehungen oder über die Medien. Auch diese Erkenntnis aus dem Studium der Praxisbeispiele ist wichtig: Die Sicherung der Hochwasserkorridore muss in eine übergeordnete Hochwasserschutzstrategie eingebettet sein und im Planungs- und Umsetzungsprozess kommuniziert werden.

Weiterer Klärungsbedarf

Wie Flächen für Hochwasserkorridore am einfachsten gesichert werden, versucht der Leitfaden anhand der wichtigsten Praxisschritte zu erklären. Bei der Auswertung der Beispiele sind jedoch weitergehende Fragen aufgetaucht, die in möglichen Folgeabklärungen zu vertiefen sind: Wie ist etwa mit Entschädigungsforderungen von Privateigentümern umzugehen, denen eine wirtschaftlich sinnvolle und hochwertige Nutzung der Flächen verunmöglicht wird? Oder sind Nutzungseinschränkungen in einem Hochwasserkorridor zu erwarten, bei denen Bauland zur Rückzonung empfohlen wird?

Ebenfalls zu konkretisieren wäre, wie das Fluten eines Hochwasserkorridors organisiert wird, weil damit Haftungs- und Entschädigungsfolgen verbunden sind. Denn zum einen kann das Fluten automatisch erfolgen, in dem das Hochwasser abhängig vom Pegel eine Streichwehrkante überströmt; zum anderen kann ein Hochwasserkorridor durch einen manuellen Auslöser geflutet werden.

Bei alldem aber gilt: Hochwasserkorridore sind räumlich so auszuwählen, dass möglichst geringe Schäden entstehen. Sie dienen also jeweils dazu, einen Ausweichpfad für übermässig abfliessendes Wasser offenzuhalten und das Ausmass der Unwetterschäden zu mindern.

Anmerkung:

[01] Lösungsansätze zur Sicherung von Flächen für Hochwasserkorridore, Leitfaden; Bundesamt für Umwelt, Kanton Nidwalden, Kanton Thurgau 2015TEC21, Fr., 2016.07.01

01. Juli 2016 Christian Willi, Niels Christian Holthausen