Editorial

Zu international bedeutenden Sportveranstaltungen gehören selbstverständlich – neben der sportlichen Glanzleistung – eindrucksvolle Stadien: Ikonen der Architektur, die dem medialen Anlass seine visuelle Identität verleihen. Für die Fussball-Europameisterschaft 2016 in Frankreich wurden drei neue Stadien errichtet und fünf bestehende umfassend renoviert. Wir stellen in dieser Ausgabe sowohl einen Neubau als auch ein Umbauprojekt vor – und küren damit gleichzeitig das «Olympiastadion» und das «Bird’s Nest» dieser EM.

Am Stadtrand von Bordeaux haben Herzog & de Meuron und Jaillet-Rouby den Bautypus Stadion entfremdet: Mit sakralen Säulengängen statt profaner Mantelnutzung wirkt das Nouveau Stade de Bordeaux wie ein Tempel des Fussballs.

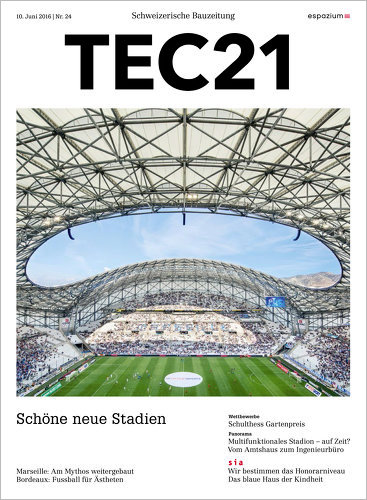

In Marseille hatten SCAU Architectes und Elioth/Egis Concept beim Umbau des legendären Vélodrome weniger Spielraum. Und doch schwebt das neue, wellenförmige Dach scheinbar mühelos über den historischen Tribünen. Dieser Geniestreich ist insbesondere den Bauingenieuren zu verdanken, die eine Montage des weit auskragenden Dachs unter laufendem Spielbetrieb ermöglichten.

Es sei dahingestellt, ob die grossen Versprechen solcher Anlagen nach dem Turnier eingelöst werden: In welchen Zustand werden die im PPP-Verfahren erstellten Stadien in 30 Jahren der öffentlichen Hand übergeben? Werden die Sportstätten auch nach der EM die benachbarten Quartiere beleben und aufwerten? Solche Fragen beantwortet rückblickend unsere Panorama-Serie zu den Schweizer Stadien der EM 2008.

Viola John, Thomas Ekwall