Editorial

Was den Umbau von anderen Bauaufgaben unterscheidet, ist sein Fokus auf das Objekt. Der Kontext rückt ein wenig in den Hintergrund. Es ist ein Spezifikum des Umbaus, dass die Entwurfsidee in erster Linie mit dem Objekt selbst ringen muss – vice versa regt der Bestand aber auch die Fantasie der Entwerfenden an. Der Prozess gleicht einem Tango: Erst wenn beide Partner sich aufeinander einlassen, kann ein eleganter Tanz gelingen, bei dem man sich nicht ständig auf die Füsse tritt.

Der Bestand ist dabei der Prüfstein der Ideen. Man beisst sich an ihm die Zähne aus, oder aber man erklimmt ungeahnte Höhen. Der Ausgang ist offen – die Skala reicht von grandiosem Scheitern bis zum Geniestreich.

Welche Strategie man dabei wählt, hängt stark vom Objekt ab. Die drei Beispiele in diesem Heft zeigen unterschiedliche Operationen: Das Wohnhaus an der Jurastrasse in Bern steht für die Subtraktion, bei der wenige, präzise Eingriffe zu einem unverhofften räumlichen Reichtum führen; beim Umbau der Alten Schmiede in Baden handelt es sich um eine Addition, die mit einem Haus-in-Haus-Konzept die geschützte Industriehalle freispielt und damit das filigrane Tragwerk in den Mittelpunkt stellt; bei der Gemeindehalle Horw hingegen suchen die Entwerfenden den grössten gemeinsamen Teiler zwischen der Jetztzeit und einer Architektursprache, deren Zenit schon lang überschritten wurde.

Allen Beispielen ist eines gemein: Sie zeigen, wie gewinnbringend es ist, sich unvoreingenommen auf ein bestehendes Haus einzulassen.

Marko Sauer, Thomas Ekwall

Inhalt

AKTUELL

07 WETTBEWERBE

Der Vermittler im Quartier

11 PANORAMA

Modellbildung des Rotationsverhaltens bestehender Flachdecken | Im Olivenhain

15 VITRINE

Aktuelles aus der Baubranche

16 BESSERE LEBENSQUALITÄT

für die Schweiz 2050 planen | Auf das Gebaute bauen | Was die Fachwelt bewegt | Normentwurf Baukostenplan Tiefbau eBKP-T | Wachstum planend gestalten

21 VERANSTALTUNGEN

THEMA

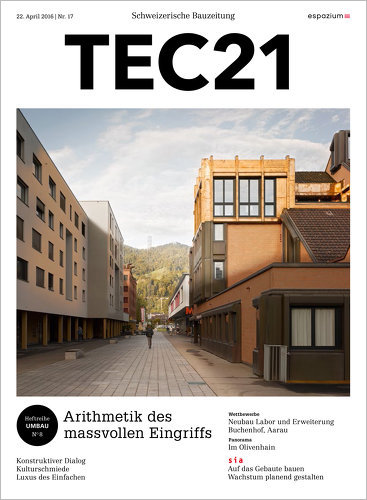

22 ARITHMETIK DES MASSVOLLEN EINGRIFFS

22 KONSTRUKTIVER DIALOG

Dieter Geissbühler

Das Gemeindehaus von Horw scheint aus der Zeit gefallen. Trotzdem sucht die Erweiterung den Schulterschluss.

26 KULTURSCHMIEDE

Johannes Herold

Wo in Baden früher Stahl geschmiedet wurde, tummelt sich heute die Jugend. Das Tragwerk wahrt die Geschichte, der An- und Einbau sichert die Zukunft.

30 LUXUS DES EINFACHEN

Marko Sauer

Nach dem Umbau bietet ein karges Arbeiterhaus im Berner Lorrainequartier räumlichen Reichtum.

AUSKLANG

34 STELLENINSERATE

37 IMPRESSUM

38 UNVORHERGESEHENES

Konstruktiver Dialog

(SUBTITLE) Tetris mit der Spätmoderne

Das Gemeindehaus von Horw musste erneuert werden. Harry van der Meijs und raumfalter Architekten suchten den grössten gemeinsamen Teiler zwischen dem Bestand aus den 1970er-Jahren und der Gegenwart.

Auch wenn es sich bei der Bauaufgabe um die Auffrischung eines etwas in die Jahre gekommenen Verwaltungsbaus handelt – dem Gebäude im Zentrumsbereich von Horw kommt eine wichtige Rolle zu. Es entstand in den Jahren 1977 bis 1979 in einem der Stadt vorgelagerten Dorf, das sich zu einem wichtigen Brennpunkt der Agglomeration Luzern entwickeln sollte. Einst ein typisches Strassendorf mit dem bescheidenen Ansatz eines Kerns um die Kirche herum, ist Horw entlang der Haupterschliessungsachse am Fuss des ostseitigen Abhangs gewachsen. Auf der westlich angrenzenden, breiten Talebene wurde aufgrund des sumpfigen Bodens nur wenig gebaut. Erst mit den Boomjahren nach dem Zweiten Weltkrieg weitete sich das Siedlungsgebiet in die Ebene aus.

Aufbruch in eine neue Epoche

Die optimistische Grundhaltung der Zeit und das markante Bevölkerungswachstum brachten es mit sich, dass eine grössere Gemeindeverwaltung notwendig wurde. Wie in anderen Gemeinden in Stadtnähe sollte die Planung den gewachsenen dörflichen Strukturen einen neuen Akzent entgegensetzen. So wurde das neue Zentrum als praktisch autonome Neubebauung und ohne direkte Anbindung an die Hauptstrasse ausgeführt. Das Gemeindehaus bildete damit den Kopf zum Dorfkern, und als Teil der Gesamtbebauung war es Abschluss des angrenzenden und sehr grosszügigen Schulareals.

Umgeben von öffentlichen Räumen, die die städtebauliche Ordnung neu bestimmen sollten, fehlte jedoch eine räumliche Prägnanz. Wenn auch auf einem etwa 1.5 m hohen Plateau gelegen – die Tiefgarage konnte aufgrund der schwierigen Bodenverhältnisse nicht tiefer gebaut werden –, blieb die Unentschiedenheit der Zuordnung eine schwerwiegende Hypothek. Südseitig liegt die Zufahrt von der Strassenverbindung zum Bahnhof, im Norden die Fussgängerachse. Beide versuchen, die Erdgeschosse dem öffentlichen Raum zuzuordnen.

In die Mitte gerückt

Mitte der 1990er-Jahre kam mit der Neuplanung der Autobahnzufahrt Luzern-Horw eine einschneidende Veränderung: Die südseitige Erschliessungsachse mutierte zu einer extensiven Verkehrsanlage. Verkehrstechnisch optimiert schwächte die Anlage die nordseitige Fussgängerachse, trug jedoch nur wenig zur Qualität dieses öffentlichen Raums bei. Um diese zwischenzeitlich rückwärtige Achse zu stärken, hat die Gemeinde einen neuen Bebauungsplan erarbeitet. In einem Baukörper westlich des Gemeindehauses ist seit Kurzem eine Filiale der Migros eingemietet – so entsteht eine kommerzielle Achse zum Coop an der Hauptstrasse.

Die letzten Planungsschritte sehen eine hohe Verdichtung mit 520 Wohnungen und 1700 Arbeitsplätzen auf beiden Seiten entlang der Bahnlinie vor; damit rückt das Gemeindehaus definitiv in die Mitte von Horw.

Eine typische Aufgabe …

Das von der Architektengemeinschaft Martin D. Simmen, Gastone Battagello und Robert Sigrist erstellte Gemeindehaus war als Stahlbeton-Skelettbau konzipiert. Die Trennung der Büros erfolgte durch nichttragende Wände, sowohl untereinander wie auch zum Korridor. Die Aussenmauern wurden als Zweischalenmauerwerk mit vorgehängten Fassadenelementen aus Kupfer ausgeführt. Da in den vergangenen Jahren keine grösseren Investitionen erfolgten und die Anforderungen bezüglich Energie und Sicherheit gestiegen sind, musste das Haus an die aktuellen Bedürfnisse angepasst werden. Gleichzeitig sollte eine zeitgemässe Raumdisposition und Gestaltung für die Verwaltung entstehen.

Die Gemeinde führte ein Planerwahlverfahren durch, dessen Ziele sich wie folgt zusammenfassen lassen: die Sicherheit des Betriebs erhöhen, die Orientierung auf die Kundschaft verbessern, die Effizienz der Arbeitsplätze und die Behaglichkeit erhöhen sowie Schäden an Fenstern und Böden sanieren. Diese durchaus gängige Ausgangslage enthielt im vorliegenden Fall aber einige weiter reichende Bezüge.

… mit einer passgenauen Lösung

Neben der ortsbaulichen Ausgangslage ist ein weiterer Aspekt für das Gemeindehaus von Horw von Bedeutung: seine formale und materielle Ausprägung. Wohl als Kritik an der Moderne suchten die Planer eine «sprechende» Architektur für die Erscheinung. Die äussert sich einerseits in der volumetrischen Ausprägung der Öffnungen als leicht aus der Wand hervorragende Rahmen und andererseits in den Backsteinwänden, die sich im Innenraum fortsetzen. Horw war lange Zeit ein wichtiger Ziegeleistandort und sehr eng mit dem Backstein verbunden. So war der gesamte Komplex mit Gemeindehaus und den Geschäfts- und Wohnhäusern ursprünglich in einem Sichtmauerwerk ausgeführt. Nach der Sanierung der Zeile mit den Geschäfts- und Wohnhäusern ging dieses Bild zu einem grossen Teil verloren. Die ursprüngliche Oberfläche wurde unglücklicherweise durch eine zeittypische Putzfassade ersetzt. Dies wird wohl auch beim zweiten Teil passieren, sodass das Gemeindehaus als einziges Gebäude dieses Erbe weitertragen dürfte.

Mit seiner Gebäudeform – eine Assemblage aus dem klaren Kubus des Bürobereichs, den eingeschobenen Schrägdachflächen um die grosse Halle und den expressiven Formulierungen der Fensterpartien – erhielt das Gebäude eine äusserst eigenständige Erscheinung. Hier klingen Analogien zu öffentlichen Bauten der Zeit an, wie sie in Skandinavien und den Niederlanden erstellt wurden. Dies hat massgebend dazu beigetragen, dass das Gebäude in der Bevölkerung von Horw eine herausragende Stellung einnimmt und zur Identität beiträgt – trotz dem Umstand, dass es zuweilen etwas schwerfällig und düster wirkt.

Beim Umbau wurde dieses Bild, obwohl es nicht gerade dem heutigen formalen Mainstream entspricht, weitergetragen und an zwei Eckausbildungen durch neu aufgesetzte Kronen zusätzlich akzentuiert. Dies unter anderem auch als Reaktion darauf, dass sich das unmittelbare Umfeld des Gebäudes baulich enorm verändert hat.

Auch wenn das Buch «A Pattern Language» von Christopher Alexander 1977 genau in der Planungsphase erschienen ist und damit wohl kaum als direkter Einfluss gesehen werden kann, wird dieser Bezug hinsichtlich der Instandsetzung interessant: Der Architekt und Theoretiker Alexander postulierte, anhand von «Patterns» direkt auf der Baustelle zu entwerfen und im Dialog mit dem Ort die Beziehungen zwischen den physischen Teilen der Stadt herzustellen. Der Umbau wurde nun von den Architekten mit vergleichbaren kompositorischen Mitteln in Angriff genommen.

Anpassung und Eigenständigkeit

Während das äussere Bild die Kontinuität des Bestands anstrebt, zeigt sich im Innern eine zweiteilige Herangehensweise. Insbesondere bei der Haupthalle finden die Themen des Bestands eine Entsprechung: Die dunklen Holzwände der Büroräume zur Halle werden durch hellere Backsteine ersetzt und die Massnahmen für die neuen Brandschutz- und Sicherheitsanforderungen in die bestehende formale Sprache integriert.

Eine andere Position zeigt sich aber bei den eigentlichen Büroräumen der Verwaltung. Der Bestand war geprägt durch eine düstere Stimmung und dunkle Korridore. Die Tragstruktur wurde freigestellt und mittels transparenter und farbiger Scheiben ein Raumkontinuum gesucht, das sich heute wohltuend von der Zellenstruktur der einstigen Einzelbüros abhebt. Damit gelingt es, die vormals krasse Zweiteilung in die offene Struktur der Halle und die tristen, geschlossenen Erschliessungskorridore in eine durchgehend offene Raumabfolge überzuführen – ohne die deutlich gesteigerten Anforderungen bezüglich der Sicherheit einer Gemeindeverwaltung zu vernachlässigen.

Kontrollierte Bricolage

Ausgangspunkt der Entwurfsstrategie bildet das vertiefte und durchaus intuitive Lesen des Bestands. In einem ersten Schritt ging es darum, sich an diese ungewohnte Ausgangslage heranzutasten und die Formensprache schätzen zu lernen. Das Planerteam suchte nicht den Kontrast, sondern führte die vorgefundene Sprache weiter. Allerdings mit der deutlichen Absicht, diese mit feinen Gesten vom Bestand abzusetzen.

Basis für dieses Vorgehen war aber nicht eine umfassende Analyse, sondern die kontinuierliche und direkte Interaktion mit dem Bestand. Umbau und Entwurfsprozess fanden parallel statt, und aus dem Dialog heraus entstanden die gestalterischen Massnahmen. So kennzeichnen sich die Eingriffe nicht unbedingt durch eine starre Kohärenz, sondern vielmehr durch miteinander verknüpfte Einzelentscheidungen, die an gewissen Stellen durchaus unvermittelt aufeinanderstossen.

Gerade diese kontrollierte Bricolage wirkt spannend und erfüllt den Bau mit einer Lebendigkeit, die den Umbaumassnahmen zu verdanken ist. Die Herangehensweise wirkt neben der digitalen Realität heutiger Projekte, der vor allem Neubauprojekte unterworfen sind, schon fast anachronistisch. Sie zeugt jedoch von der unmittelbaren Kraft spezifischer Eingriffe, da sie methodisch auf Bestehendes Bezug nehmen und sich real daran messen kann.TEC21, Fr., 2016.04.22

22. April 2016 Dieter Geissbühler

Kulturschmiede

(SUBTITLE) Jugend im technischen Denkmal

Die Alte Schmiede Baden hat eine neue Nutzung erhalten, und Ladner Meier Architekten haben ihr einen Neubau hinzugefügt. Die Kultur erobert das das ehemalige Industrieareal und füllt es mit neuem Leben.

Die ehemaligen Fabrikationsgebäude der ABB in Baden bieten ideale Voraussetzungen, um neue kulturelle Angebote zu etablieren und Bildungszentren anzusiedeln. So ist die Bebauung im Quartier zwischen dem nahe gelegenen Bahnhof und dem Areal im Norden der Stadt geprägt von unterschiedlichsten Neunutzungen, die zeigen, wie bestehende Gebäude und Freiflächen umgestaltet werden können. Das Zentrum Trafo mit dem gleichnamigen Platz, das Engineering-Gebäude Quadro oder die Aktionshalle Nordportal stehen stellvertretend für viele weitere Beispiele. Zusammen mit den neu errichteten Wohnüberbauungen wandelt sich das Quartier zusehends in einen lebendigen Stadtteil. Besonders am Schmiedeplatz sind zahlreiche Einrichtungen der BerufsBildungBaden (BBB) angesiedelt. So war es naheliegend, das Jugendkulturlokal Merkker, für das neue Räume gefunden werden mussten, in der Alten Schmiede unterzubringen.

Die Schmiedehalle ist von der Bruggerstrasse zurückgesetzt am Nordrand des Fabrikareals gelegen. Bautechnisch ist sie ein mit Sichtbackstein in Läuferschichten ausgefachter, 8 × 10-feldriger Stahlfachwerkbau unter einem ziegelgedeckten Satteldach. Der offene Dachstuhl ist gänzlich aus Stahl gebaut und verfügt über eine für die ursprüngliche Nutzung als Schmiede typische hohe Firstlaterne (vgl. «Tragwerk auf Mass», S. 29).

Als bedeutendes industriegeschichtliches Zeugnis wurde die Haupthalle im Jahr 2011 unter kantonalen Denkmalschutz gestellt. Somit durften die Tragkonstruktion und die historische Gebäudehülle der Haupthalle nicht verändert werden. Aufgrund ihrer vormaligen Nutzung war die Schmiede stark mit Schadstoffen belastet.

Über einen Projektwettbewerb suchte die Stadt Baden geeignete und kostengünstige Vorschläge für multifunktionale, kombinierbare Räume zum Betrieb eines Jugendkulturlokals mit Gastronomie, einer Veranstaltungshalle mit Aussenraum sowie für Bandübungsräume und Ateliers. Das Angebot sollte Jugendlichen und jungen Erwachsenen Freiräume für ihre Kreativität und Freizeitgestaltung bieten.

Mit einer Raumorganisation, die grösstmögliche Nutzungsflexibilität erlaubte, gewannen Ladner Meier Architekten im Jahr 2012 den Wettbewerb. Der dazu eingesetzte Stahlbau unterstreicht die ursprüngliche industrielle Nutzung des Standorts.

Die Instandsetzung umfasste Massnahmen wie eine intensive Staubreinigung der Tragkonstruktion und das Ausgraben und Entsorgen des belasteten Bodenbelags sowie der Verschmutzungen im Untergrund.

Für die Dacheindeckung kamen erstmals Industrieziegel zum Einsatz. Mit dem Ziel, den Originalzustand so weit wie möglich zu erhalten, wurden diese abgetragen, gereinigt und wieder eingebaut. Gleiches gilt für die vorhandenen Leuchten, in deren Gehäuse LED-Leuchtmittel verwendet wurden.

Raumkombinationen

Da die Halle auch nach dem Umbau nur unbeheizt und temporär genutzt wird, wurde eine neue Tragkonstruktion aus Stahl nach dem Haus-im-Haus-Prinzip eingestellt. Damit der Raumeindruck der Werkhalle erhalten bleibt, wurde das neue Volumen möglichst knapp gehalten und im hinteren Teil der Halle angeordnet. Die Einbauten sind wärmegedämmt und verkleidet mit Faserzementplatten, die den Ausdruck des früheren Durisol-Systems formal übernehmen. Sie beherbergen den Veranstaltungssaal, den Technik- und Backstagebereich sowie eine Bar. Grosse Industrieschiebetore öffnen den neuen Veranstaltungsraum zur Halle hin. Die direkte Anbindung der Halle durch die Bar und das Foyer ermöglicht Nutzungen über mehrere Räume hinweg.

Zum Schutz des Bestands wurden die Stützen mit einem Abstand von etwa 1.5 m zur bestehenden Fassade angeordnet. Das Stützensystem nimmt einen Stahlrost auf, der den gesamten Veranstaltungsraum überspannt. Um die Einbauten unter dem Niveau des horizontal verlaufenden Zugbands der Dachkonstruktion zu halten, kam eine Mischbauweise mit Flachdeckenträger geringer Konstruktionshöhe zum Einsatz. Dieses basiert auf Stahlträgern, deren überbreiter Untergurt als Auflager vorgefertigter Stahlbetondeckenelemente dient. Die Deckenplatten wurden mit eingelegten Akustikeinlagen angeliefert und erfüllen so neben der tragenden auch eine bauphysikalische Funktion. In Verbindung mit einer Ortbetonschicht bilden diese Elemente einen tragfähigen Stahl-Beton-Verbund. Die Decke über dem Erdgeschoss bildet eine Art Tisch aus, über dem das Obergeschoss weitgehend frei gestaltet werden kann. Die Stabilität des Baukörpers wird durch Aussteifungsverbände gewährleistet.

Der flache Anbau auf der Längsseite, die der Strasse zugewandt ist, stand nicht unter Denkmalschutz und konnte abgerissen werden. An seiner Stelle markiert ein vertikales Volumen die neue Nutzung. Übungsräume, Foyer, Bar, Beiz und Atelier sind hier untergebracht.

In den Obergeschossen stehen vielseitig nutzbare, flexibel unterteilbare Kulturräume zur Verfügung. Die Proberäume sind durch eine aussen liegende Treppenanlage sowie einen Lift separat erschlossen. Der frei gewordene Bereich vor der Halle dient gleichzeitig als Vorplatz und Zugang.

Raffinierte und sorgfältige Details

Wie sich im Lauf der Bauarbeiten zeigte, waren hier umfangreiche Massnahmen zur Entsorgung der Altlasten erforderlich, die weit hinab ins Erdreich führten. Um die dafür ohnehin erforderliche Grube zusätzlich zu nutzen, wurden unter der Bodenplatte des Vorplatzes weitere Räume eingebaut. Die Hallenlängswand des Erdgeschosses erhielt neue Öffnungen als Fluchtwege. Somit ist die Halle auch für eine grosse Personenbelegung nutzbar.

Der dunkel gehaltene Anbau bildet das vertikale Gegenstück zum horizontalen Bestand. Als Referenz an den Industriebau prägen Elemente aus Gusseisen das Bild der Fassade. Sie sind in tragende Stahlrahmen eingehängt. Die Tragstruktur ist in gleicher Weise wie in der Halle mit Flachdeckenträger und vorgefertigten Betonelementen ausgebildet. Ein Kern aus Stahlbeton nimmt den Fahrstuhl auf und steift die Stahlkonstruktion aus. Wie auch in der Halle stellen der Anstrich und die ausreichend dimensionierte Stahlkonstruktion den Brandschutz sicher.

Der Anbau steht selbstbewusst für eine Neuinterpretation des industriellen Bauens. Der nach dem Abriss des flachen Anbaus frei gewordene Vorplatz betont die Komposition von Bestand und Neubau: Die Gestaltung der Aussenraums mit betonierten Bänken ist augenfällig, in der Halle selbst sind die Veränderungen erst auf den zweiten Blick erkennbar. Raffiniert verzahnen sich Alt und Neu im Innern.

Die Alte Schmiede ist eine Entdeckungsreise wert – auch für weniger junge Menschen. Insbesondere der Umgang mit dem Bestand sowie die sorgfältig geplanten Eingriffe und Details verdienen Beachtung, und das filigrane Fachwerk aus Stahl ist ein wertvoller Zeuge einer frühen Industrialisierung. Der Stahlbau ist ausführlich im aktuellen steeldoc 01/16 beschrieben. Das Resultat ist Ergebnis des Engagements der Beteiligten weit über das übliche Mass hinaus.TEC21, Fr., 2016.04.22

22. April 2016 Johannes Herold

Luxus des Einfachen

(SUBTITLE) Räumliche Entdeckungsreise

Kast Kaeppeli Architekten haben in Bern ein bescheidenes Arbeiterhaus umgebaut. Die beengten Grundrisse waren eine Herausforderung, doch sie erwiesen sich als treibende Kraft. Eine Subtraktion brachte die Lösung: Ein präziser Eingriff schaffte Raum für überraschende Qualitäten.

Bei einem Umbau sind die Leitplanken des Entwurfs enger gesteckt als bei einem Neubau. Der Bestand bildet den Rahmen, in dem sich das Projekt entwickeln kann. Neben den üblichen Einschränkungen wie den Baukosten, Baugesetzen, Sicherheitsauflagen und statischen Gegebenheiten bildet die physische Präsenz des Gebäudes eine unumstössliche Realität, mit der sich der Entwurf arrangieren muss, an der er aber auch wächst.

Dies kann rebellisch bis ironisch ausfallen, wie bei den «jungen Wilden» in Belgien, namentlich architecten de vylder vinck taillieu und 51N4E. Oder aber die Reaktion auf den Bestand führt dazu, dass die Historie aufgenommen und elegant weitergeführt wird. Der Wiederaufbau des Ostflügels am Museum für Naturkunde in Berlin von Diener & Diener zeigt diese Herangehensweise ebenso wie die Neuinterpretation von Mustern in Putzfassaden von Hild und K Architekten in München. Wie auch immer die Strategie ist – die Konzepte reiben sich am Bestand und führen zu einer Synthese, die ohne den Dialog mit dem bestehenden Gebäude undenkbar wäre. Erst in Kombination mit einem Haus, an dem sich die Gedanken wetzen und schärfen können, entsteht ein neues Drittes.

Leben im alternativen Quartier

Dieses Dritte kann seine Wirkung auch weit unspektakulärer entfalten als in den oben aufgeführten Beispielen. Im Bestand kann ungenutztes Potenzial schlummern, das erst durch eine sorgfältige Lektüre erkannt und aktiviert werden muss. Bei grossbürgerlichen Villen und verschrobenen Altstadthäusern fällt dies naturgemäss leichter als bei ärmlichen oder gar kargen Gebäuden. Dementsprechend ist die Freude und Überraschung grösser, wenn unverhoffte Qualitäten zum Vorschein treten. Beim Umbau an der Jurastrasse 59 in Bern war genau dies der Fall.

Das unscheinbare Haus gehört zu einem Ensemble aus vier Gebäuden und steht im Berner Lorrainequartier. Eingeklemmt zwischen den Viadukt der SBB, auf dem die Züge Richtung Wankdorf gegen Osten verbeirollen, und der Aare mit dem nahe gelegenen Freibad bietet der Ort in direkter Nachbarschaft herausragende Qualitäten wie auch Faktoren, die den Aufenthalt beeinträchtigen. Neben dem Schatten und den Emissionen des Bahnviadukts stört vor allem eine Hochspannungsleitung, die zwischen dem Haus und der Aare steht. Sie gehört zum Dotierwerk Engehalde, das «Energie Wasser Bern» auf der gegenüberliegenden Ufer betreibt.

Und doch ist die Lorraine ein sehr beliebtes Quartier. Es ist im 18. Jahrhundert als Folge des Bahnlinienbaus entstanden und erfüllt einige der Klischees, die Aussenstehende der Stadt Bern gern anhängen: Ein nonchalanter Umgang mit dem Aussenraum weist auf ein reges und vergleichsweise ungezwungenes Leben hin. Auf dem Weg vom Helvetiaplatz in Richtung Aareufer hängen Reggae-Beats in der Luft: Sie dringen aus dem Studio des Lokalsenders Radio RABE.

Suffizienz avant la lettre

In den Häusern lebten und leben heute noch oft Arbeiterfamilien – auch wenn dort ebenfalls die Gentrifizierung langsam um sich greift und die finanziell schwächeren Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Quartier drängt. Um dieser schleichenden Entwicklung etwas entgegenzusetzen, sollte das Haus an der Jurastrasse – das sich im Vermögen der Stadt Bern befindet – auch weiterhin günstigen Wohnraum bieten.

Die Ausgangslage war herausfordernd: Auf jedem Stock des 14.5 × 8 m messenden Grundrisses waren vier Wohnungen von etwa 25 m² Fläche angeordnet. Die Erschliessung erfolgte über den Laubengang gegen die Aare hin. Von diesem Laubengang aus führte ein durchgehender Korridor ins Gebäude und trennte das Haus in zwei Hälften. Die Kleinstwohnungen wurden über die Küchen betreten, die in einer parallel zum Korridor liegenden Raumschicht untergebracht waren. Erst danach folgten die annähernd quadratischen Zimmer mit einer Grösse von 16 m².

Die Wohnungen waren sehr beengt und bescheiden: ein Vorläufer der Suffizienz, der allerdings der wirtschaftlichen Not geschuldet war. Das planerische Schlagwort der Stunde liesse sich in diesem Zusammenhang eher mit «Einschränkung» als mit «Genügsamkeit» übersetzen.

Die Wie-viele-Zimmer-Wohnung

Wie kann man einer Wohnung unter diesen Verhältnissen Qualität abringen? Mit viel Instinkt für räumliche Zusammenhänge haben Kast Kaeppeli Architekten die Enge der Grundrisse in eine Stärke des Projekts verwandelt. Thomas Kaeppeli beschreibt den entscheidenden Moment, der ihren Entwurf beeinflusste: «Als wir die Wohnung besichtigt hatten, standen alle Türen offen, und der Blick quer zum Korridor war frei. Dabei entdeckten wir den Reiz, der in der Verbindung der Schichten liegt.» Die Strategie lautete also, die Durchlässigkeit zwischen den Räumen auszureizen und die Anzahl der Verbindungen zu erhöhen.

Die Trennwände zwischen den Küchen sind verschwunden, der Eingang um eine Achse zum offenen Treppenhaus hin gerutscht: Das Resultat ist eine Wohnung, von der man nicht sagen kann, wie viele Zimmer sie genau hat. Die mittleren drei Schichten üben einen enormen räumlichen Reiz aus und gehören zu einem Grundriss, den man sich «from scratch» wohl kaum zu entwerfen getrauen würde.

Lob dem Spezifischen

Auch wenn das Thema der Durchschusszimmer bekannt und weidlich durchexerziert ist, entstand in der Jurastrasse aufgrund der Dimensionen des Raums eine einmalige Lösung. Der mittlere Gang ist lediglich 1.20 m breit, seine Nutzung wurde um 90° gedreht: Man durchschreitet ihn in Gegenrichtung, während an den Enden Bad und Toilette untergebracht sind – getrennt lediglich durch eine Falttüre. In den Details hat das «Badezimmer» viel Aufmerksamkeit erhalten. Das Feinsteinzeug ist von hoher Qualität und aufwendig verlegt; ein umlaufendes Fries fasst die diagonal angeordneten Bodenplatten.

Die parallel zum ehemaligen Korridor verlaufenden Zimmer sind in ihren Proportionen weniger pointiert als das Bad, doch sie fallen immer noch reichlich eng aus. In ihnen findet ein Tisch gut Platz – allerdings darf auch er nicht allzu breit sein.

Die Erfahrung weiter nutzen

Dieser Umbau ist bemerkenswert, da die Grundrisse sich ebenso vom Einheitsbrei der 4.5-Zimmer-Wohnungen abheben wie von den seltsam unbestimmten Experimenten mit Clusterwohnungen. Dem vorliegenden Beispiel kommt zugute, dass die Leitplanken sehr eng gelegt waren und der räumliche Befreiungsschlag eine Erfindung nötig machte, die spezifisch auf die Gegebenheiten vor Ort eingeht. Die eigenwilligen Proportionen erzeugen einen Raum, der an die Obergeschosse der durchgesteckten Wohnungen in den Unités d’Habita-tion von Le Corbusier erinnert.

Und bereits haben Kast Kaeppeli Architekten ihre Entdeckung auf ein neues Projekt angewendet: Der Wettbewerb für das Schulhaus Kleefeld in Bern (vgl. TEC21 51–52/2014) nimmt das Motiv der geschichteten Gänge wieder auf – in einem anderen Massstab und Kontext.

Zu den räumlichen Qualitäten kommt die neue Behaglichkeit hinzu: Auslöser für die Instandsetzung waren die fehlende Wärmedämmung und die mangelhafte Haustechnik. Die Fassade erhielt eine Isolation aus 20 cm Mineralfaserplatten und eine neue Verkleidung aus einer stehenden, geschuppten Bretterverkleidung aus grau lasiertem Holz. In diesem Detail haben die Architekten ein wohlbekanntes Thema interpretiert: Das Haus war ursprünglich mit Holzschindeln eingekleidet, die in der Zwischenzeit durch Schindeln aus Faserzement ersetzt wurden. Mit der neuen Verkleidung zitieren sie das Material und die Fügung der ursprünglichen Eindeckung.

Der Umbau wurde letztes Jahr mit dem «atuprix, auszeichnung berner baukultur» bedacht. Juror Philippe Cabane bringt es in seiner Wertung auf den Punkt: «Das Projekt ist für Modernisierungsvorhaben vorbildlich und zeigt, dass Bauten wirtschaftlich, sozial und ökologisch nachhaltig erhalten und umgenutzt werden können, wenn sich Architekten und Bauherren von herkömmlichen Standardvorstellungen emanzipieren.»TEC21, Fr., 2016.04.22

22. April 2016 Marko Sauer