Editorial

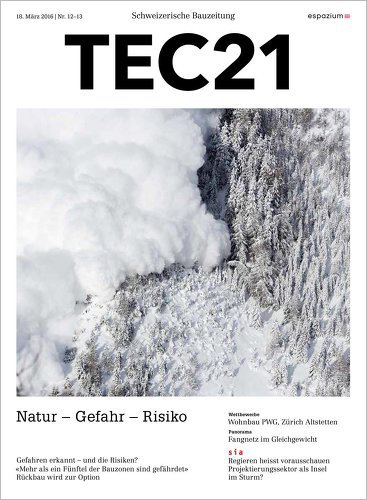

Wenn Sie dieses Heft in Händen halten, werden die Schreckensmomente des ersten Monats 2016 bereits wieder vergessen sein: Am 11. Januar liess ein Felssturz in Wolhusen die Kleine Emme über ihre Ufer treten, am 19. Januar mussten wegen einer rutschenden Felsplatte in Luzern mitten in der Nacht 125 Einwohner evakuiert werden, und am 31. Januar beschädigte ein grosser Murgang im Muotatal drei Brücken – in regelmässigen Abständen ruft sich die Natur immer wieder in Erinnerung.

Mit Naturgefahren verbindet man Lebensgefährliches wie Lawinen, Felsstürze, Murgänge – sogenannte «brutale» Prozesse. Aber es gibt noch andere Gefahren, zum Beispiel Starkniederschläge mit Hochwasser. Brutale Prozesse verursachen im langjährigen Durchschnitt zehn Todesfälle pro Jahr (ohne Freizeitaktivitäten). Bei Hochwasser ist es zwar nur ein Viertel davon, dafür sind die Überflutungen für 90 Prozent aller Schäden verantwortlich.

Vor bald 30 Jahren verlor die Schweiz den Glauben, dass allein mit technischen Schutzmassnahmen die Probleme zu lösen seien: Man beschloss, die Naturgefahren gesamtschweizerisch zu kartieren. Mittlerweile ist dieser Prozess beinahe abgeschlossen – aber ist die Arbeit damit getan? Das Umdenken hat zwar begonnen, doch die Risiken bestehen noch immer, und die Folgerungen aus dem integralen Risikomanagement sind noch längst nicht überall gezogen.

Wo wir stehen, lesen Sie ab Seite 26.

Rudolf Heim, Lukas Denzler

Inhalt

AKTUELL

08 Wettbewerbe

Die Arbeit am Normalen

12 PANORAMA

Fangnetz im Gleichgewicht

16 VITRINE

Neues aus der Baubranche

19 REGIEREN HEISST VORAUSSCHAUEN

Projektierungssektor als Insel im Sturm? | Fünf neue Normen | Kurzmeldungen

25 VERANSTALTUNGEN

THEMA

26 NATUR – GEFAHR – RISIKO

26 GEFAHREN ERKANNT – UND DIE RISIKEN?

Rudolf Heim

Gefahrenkarten sind eine wichtige Grundlage für den Schutz vor Naturgefahren. Um die Schäden aber deutlich zu reduzieren, sind Risikokarten nötig.

30 «MEHR ALS EIN FÜNFTEL DER BAUZONEN SOND GEFÄHRDET»

Lukas Denzler, Rudolf Heim

Fachleute des Bundesamts für Umwelt erläutern den Umgang mit Naturgefahren.

35 RÜCKBAU WIRD ZUR OPTION

Lukas Denzler

Das Bundesgericht gab der Gemeinde Weggis recht: Die Umsiedlung mehrerer Personen und der Abbruch ihrer Häuser waren angemessen.

AUSKLANG

37 STELLENINSERATE

45 IMPRESSUM

46 UNVORHERGESEHENES

«Mehr als ein Fünftel der Bauzonen sind gefährdet»

Naturgefahren begleiten uns permanent. Die Vorstellung, die Natur lasse sich mit technischen Mittlen beherrschen, erwies sich als Illusion. Ein ganzheitlicher Ansatz ist nötig. Fachleute des Bundesamts für Umwelt erläutern die Leitlinien im Umgang mit den Naturgefahren.

TEC21: Wo steht die Schweiz aktuell bei der Umsetzung des Naturgefahren-Managements?

Hans Peter Willi: Wir sind auf gutem Weg und setzen das «Integrale Naturgefahren-Management» Schritt für Schritt um. Primär geht es darum, einen gesamtheitlichen Umgang mit Naturgefahren in den Köpfen zu verankern und in der Praxis umzusetzen. Dieser Prozess läuft schon seit einer Generation. Dabei sind Massnahmen zur Vorbeugung von Naturereignissen, deren Bewältigung sowie die Regeneration nach einem Schadenereignis sinnvoll zu kombinieren. Hier sind alle gefordert: Bauherren, Planer, Ingenieure, Architekten, Behörden, Versicherungen, Politiker und die Bevölkerung.

TEC21: Der Bericht «Naturgefahren Schweiz» soll demnächst veröffentlicht werden. Bringt er neue Erkenntnisse?

Hans Peter Willi: Wir sind in der Schlussphase und möchten den Bericht im nächsten Sommer dem Bundesrat präsentieren (vgl. Kasten). Ein grosses Potenzial zur Minimierung der Schäden sehen wir im «naturgefahrengerechten» Bauen – hier sind die Baufachleute angesprochen, insbesondere die Architekten, die oft die Gesamtverantwortung bei der Planung von Gebäuden innehaben. Zusammen mit dem SIA haben wir diesen Punkt aufgegriffen. Es geht darum, die bestehenden Normen zu überprüfen und allfällige Lücken bezüglich Naturgefahren bei der Planung von Gebäuden zu schliessen.

Ein weiterer Aspekt betrifft das «naturgefahrengerechte» Verhalten. Die Bevölkerung geht mit den Naturgefahren nicht immer adäquat um. Wir wollen die Menschen befähigen, im Ereignisfall besser zu reagieren. So ist es zum Beispiel keine gute Idee, bei einer Überflutung des Untergeschosses noch wertvolle Sachen aus dem Keller oder der Garage retten zu wollen. Ein schöner Erfolg ist, dass das Thema Naturgefahren im Lehrplan 21 der allgemeinen Schulbildung Eingang gefunden hat.

TEC21: Was steht beim Integralen Naturgefahren-Management im Zentrum?

Hans Peter Willi: Unser zentraler Auftrag lautet: Schutz von Menschenleben und erheblichen Sachwerten. Dies soll nachhaltig sichergestellt sein. Somit sind ökonomische, ökologische und soziale Aspekte zu be-

rücksichtigen. Gemäss der Strategie des Eidg. Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation Uvek sind die aufgrund der Gefahrenkarten erkannten Defizite bis 2030 weitgehend zu beheben. Wichtig ist dabei, dass wir durch neue bauliche Aktivitäten nicht wieder neue Probleme schaffen.

Arthur Sandri: Wenn wir etwas zurückschauen, so waren es die Unwetterereignisse im August 1987, die einen Wendepunkt markierten und zu einem Paradigmenwechsel führten. Damals waren die Innerschweiz, aber auch das Puschlav von Hochwasser, Murgängen und Rutschungen betroffen. Die enormen Schäden lösten die erste grosse wissenschaftliche Ereignisanalyse aus. Die wichtigsten Erkenntnisse: Absolute Sicherheit gibt es nicht, und allein mit technischen Massnahmen ist dem Problem nicht beizukommen. Zu den rund 1.8 Milliarden Franken Schäden trugen allein die Schäden an den Schutzbauwerken 300 Millionen Franken bei. Eine Kurskorrektur war unausweichlich.

TEC21: Wenn es keine absolute Sicherheit gibt – welche Schäden müssen wir denn in Kauf nehmen? Welche Risiken gelten als tragbar?

Arthur Sandri: Bei den individuellen Personenrisiken orientieren wir uns an der Gruppe der jungen Männer, die mit 10-4 die geringste durchschnittliche Todesfallwahrscheinlichkeit aufweist – das heisst von 10 000 jungen Männern stirbt aus irgendwelchen Gründen einer pro Jahr. Das angestrebte Ziel ist, dass das durchschnittliche Todesfallrisiko von Personen durch Naturgefahren nicht erheblich erhöht wird.

Die nationale Plattform Naturgefahren PLANAT (vgl. Information auf S. 34) empfiehlt deshalb, das durch Naturgefahren bedingte Todesfallrisiko auf 10-5 zu senken. Dabei werden nur unfreiwillig eingegangene Risiken berücksichtigt, also etwa keine Lawinenunfälle auf Skitouren. Eine andere Annäherung führt über die Lebensversicherungen, die 2.3 Millionen Franken für ein Menschenleben einsetzen.

Bei den Naturgefahren setzen wir in Kosten-Nutzen-Analysen fünf Millionen Franken ein, darin eingerechnet sind auch die Verletzten. Der Wert eines Menschenlebens ist aber nie in Geld zu fassen. Die Beträge bezeichnen lediglich die Bereitschaft der Gesellschaft, so viel Geld aufzuwenden, um einen Todesfall zu verhindern (vgl. «Wie viel ist uns unser Leben wert» und «Normen missachten – mit Gewinn für alle», TEC21 43/2015).

TEC21: Hat man hochgerechnet, wie viel Geld nötig ist, wenn dieser Standard schweizweit eingehalten werden soll?

Hans Peter Willi: Wir kennen diese Zahl zurzeit noch nicht, möchten die Kosten aber abschätzen, denn das interessiert die Politiker brennend. Auf jeden Fall wollen wir sicherstellen, dass die öffentlichen Mittel ökonomisch, ökologisch und sozial sinnvoll eingesetzt werden. Deshalb prüfen wir bei jedem Projekt das Kosten-Nutzen-Verhältnis.

Werden etwa durch einen investierten Franken fünf Franken Schäden verhindert, rechnet sich das in jedem Fall. Bei dieser Betrachtung berücksichtigen wir die indirekten Kosten nicht – das sind Kosten, die in Zusammenhang mit Betriebsunterbrüchen und dergleichen entstehen. Wenn also beispielsweise in Zürich der Hauptbahnhof überschwemmt wird und einen Monat nicht benutzbar ist, dann sind die indirekten Schäden immens. Am Beispiel von Zürich hat man errechnet, dass die indirekten Kosten zehn Mal so hoch sind wie die direkten.

Arthur Sandri: Man darf aber nicht nur ökonomische Gründe für einen Entscheid heranziehen. Sind die Kosten für die Schutzmassnahmen jedoch höher als die vermiedenen Schäden, so braucht es gute Gründe. Ein aktuelles Beispiel dafür ist das Kloster Werthenstein im Kanton Luzern. Die Erosion der Kleinen Emme führt zu instabilen Böschungen und droht die Stützmauern zu beschädigen. In einem solchen Fall ist auch der immaterielle Wert eines Kulturguts zu berücksichtigen.

TEC21: Ist bekannt, welche Gefahrenprozesse wie viel Schadenskosten verursachen?

Arthur Sandri: Wir führen seit 1972 eine Schadenstatistik zu den gravitativen Naturgefahren: Hochwasser und Überflutungen machen 90 % aller Schäden aus. Bei den Todesopfern sieht es anders aus. Im langjährigen Durchschnitt sterben jedes Jahr zwei bis drei Menschen wegen Hochwasser. Bei den Sturzprozessen sind die Sachschäden weniger bedeutsam, obwohl es den Einzelnen hart treffen kann. Dort fallen aber die Todesfallrisiken ins Gewicht: Im langjährigen Durchschnitt sind es etwa sechs Todesopfer bei Lawinen (ohne Freizeitaktivitäten) und je zwei Todesopfer bei Stein-/Blockschlag und Rutschungen.

TEC21: Der Klimawandel wird die Probleme noch verschärfen.

Arthur Sandri: Bezüglich der Naturgefahrenrisiken ist der Klimawandel zumindest bis 2050 von deutlich geringerer Bedeutung als beispielsweise die zunehmenden Frequenzen auf den Verkehrsachsen. Vor einigen Jahren fuhr der TGV von Bern nach Paris durch das Val de Travers. In der Areuseschlucht bestand ein erhebliches Steinschlagrisiko, und wegen der TGV-Verbindung waren plötzlich viel mehr Passagiere diesem Risiko ausgesetzt. Um dieses wieder auf ein vertretbares Ausmass zu reduzieren, errichtete man für zwei Millionen Franken Steinschlagnetze. Dumm nur, dass der TGV heute nicht mehr durchs Val de Travers fährt.

Ein anderes Beispiel: Die Bahnstrecke Zürich–Bern verläuft kurz nach Olten am Fuss des Born, eines Jura-Ausläufers. Durch die Frequenzsteigerung im Rahmen von Bahn 2000 wurde dieser Abschnitt zu einem Hotspot des SBB-Netzes bezüglich Naturgefahren. Der Zugverkehr war plötzlich so dicht, dass sich umgerechnet ständig 200 Personen im gefährdeten Gebiet aufhielten. Aus diesem Grund bauten die SBB Steinschlagschutzwände. Auf der Gotthard-Bergstrecke hingegen wird nach der Inbetriebnahme des Gotthard-Basistunnels infolge der geringeren Passagierfrequenzen das Risiko abnehmen.

TEC21: Und welche Probleme stellen sich im Siedlungsgebiet?

Arthur Sandri: lm Siedlungsgebiet machen uns vor allem zwei Entwicklungen Sorgen. Zum einen die Wertvermehrung in den bestehenden Bauten: Während man früher im Keller Äpfel und Kartoffeln lagerte, dient er heute als Aufbewahrungsort für wertvolle Gegenstände, und der Hobbyraum und die Haustechnik sind auch noch im Untergeschoss untergebracht. Läuft dann ein Keller voll, summieren sich die Schäden. Das andere Problem ist die Verdichtung des Siedlungsraums, was ebenfalls zu einer Wertvermehrung pro Fläche führt.

TEC21: Hier sollen primär die Gefahrenkarten helfen, Schäden zu vermeiden.

Roberto Loat: Die Gefahrenkarten sind sehr wichtige Grundlagen für die Gemeinden und Kantone. 95 % der Gefahrenkarten sind erstellt. Ein Fünftel bis ein Viertel der Bauzonen ist von Naturgefahren betroffen, bis jetzt sind erst zwei Drittel der Gefahrenkarten raumplanerisch in der Nutzungsplanung umgesetzt. Ich erwarte aber, dass es nun rasch vorwärts geht. Zudem müssen die Gemeinden die Gefahrenkarten im Rahmen der Baubewilligungen in jedem Fall berücksichtigen (vgl. «Gefahren erkannt – und die Risiken?»).

TEC21: Die eigentliche Arbeit beginnt also erst.

Roberto Loat: Das ist so. Nun folgt die anspruchsvolle Umsetzung. Allerdings sind bei den Gefahrenkarten die Oberflächenabflüsse noch nicht berücksichtigt. Diese treten bei Starkniederschlägen auf und sind nicht die Folge von Gewässern, die über die Ufer treten. Oberflächenabfluss kann auch zu einer Überlastung der Kanalisation führen. Schadenstatistiken zeigen, dass bis zu 50 % der Wasserschäden auf solche Oberflächenabflüsse zurückzuführen sind und dass ein beträchtlicher Teil davon gar nicht in den durch Gewässer direkt gefährdeten Zonen liegt.

Die Gemeinde Lyss war 2007 drei Mal von solchen Schäden betroffen. Die Verantwortlichen haben die Konsequenzen gezogen. Lyss hat Grundlagen zu den Oberflächenabflüssen erarbeitet und will nun als erste Gemeinde der Schweiz diese bei Baubewilligungen künftig auch anwenden.

TEC21: Bei Neubauten können die Behörden Auf lagen machen, bei bestehenden Bauten ist das schwieriger.

Roberto Loat: Bei Neubauten lassen sich Objektschutzmassnahmen in den allermeisten Fällen leicht realisieren. Und das oft ohne oder nur mit geringen Mehrkosten, wenn die Naturgefahren bei der Planung von Anfang an berücksichtigt werden. Bei bestehenden Bauten haben die Behörden die Möglichkeit, bei grösseren Umbauten oder Erweiterungen Auf lagen zu machen. Stehen aber keine baulichen Veränderungen an, so können die Eigentümer lediglich animiert werden, Massnahmen in Eigenverantwortung zu treffen.

TEC21: Welche Möglichkeiten haben die Gebäudeversicherungen?

Hans Peter Willi: Bei den bestehenden Gebäuden spielen die Gebäudeversicherungen eine wichtige Rolle. Sie fördern etwa die Prävention durch Beratung und finanzielle Anreize. Passiert in einem Haus mehrfach derselbe Schaden, können sie Auf lagen machen oder auch die Versicherungsleistungen kürzen.

Lange Zeit waren die Brandschäden viel wichtiger als die durch Naturgefahren verursachten Elementarschäden. Doch die Naturgefahrenschäden nehmen laufend zu, die Versicherungen verfolgen diese Entwicklung mit Besorgnis. Ein anderer Aspekt ist wichtig: Zurzeit tragen alle Versicherten die Schäden solidarisch. Die Solidarität darf aber nicht überstrapaziert werden. Rund 10 Prozent aller Objekte machen 75 Prozent aller Risiken aus. Wir müssen aufpassen, dass Elementarschäden weiterhin versicherbar und für den Einzelnen tragbar bleiben.

TEC21: Was soll eigentlich Aufgabe der Privaten sein? Und wo steht der Staat in der Pflicht?

Arthur Sandri: Der Private kann sein Haus schützen und die Umgebung so gestalten, dass kein Wasser in sein Gebäude eindringen kann. Die öffentliche Hand ist verantwortlich für Schutzmassnahmen an den Gewässern, kann jedoch nicht verhindern, dass bei extremen Ereignissen Wasser aus Gewässern austreten kann und Bauten und Anlagen gefährdet. Deshalb sind Massnahmen an Gebäuden so wichtig für die Schadensreduktion. Damit ein Eigentümer sein Objekt optimal gegen Naturgefahren schützen kann, benötigt er umfassende Grundlagen zu allen schadenrelevanten Naturgefahrenprozessen. Und diese zur Verfügung zu stellen, ist eine Aufgabe der öffentlichen Hand.

TEC21: Die Verantwortlichen in den Gemeinden geraten zunehmend unter Druck, wenn sie trotz vorhandenen Gefahrengrundlagen ihre Pflichten nicht wahrnehmen.

Hans Peter Willi: Zumindest können die Verantwortlichen nicht mehr sagen, sie hätten von nichts gewusst. Berücksichtigt eine Gemeinde die Gefahrenkarten nicht und plant später Verbauungen zum Schutz der neuen Bauten und Anlagen, können wir die Bundesbeiträge für diese Schutzmassnahmen verweigern. Die Gemeinde kann zudem auch für allfällige Schäden haftbar gemacht werden.

Arthur Sandri: Vor allem Ereignisse mit grossen Schäden machen betroffen. Folgt dann jedoch eine ereignisarme Periode, lässt der Elan oft wieder nach. In mehreren Kantonen sind jetzt aber gute Programme zur Umsetzung der Gefahrenkarten gestartet worden. Der Kanton Graubünden hat etwa alle Gemeinden beauftragt, sämtliche Risiken auf ihrem Territorium zu ermitteln und zu bewerten sowie Massnahmen zu formulieren, was sie dagegen tun wollen.

Roberto Loat: Bei diesen Prozessen ist nicht nur das Resultat wichtig, allein schon die Beschäftigung mit der Risikosituation trägt viel zur Bewusstseinsbildung bei.

TEC21: Die Luzerner Gemeinde Weggis hat vor zwei Jahren für Aufsehen gesorgt. Der Gemeinderat fällte einen mutigen Entscheid, liess fünf Liegenschaften aus Sicherheitsgründen evakuieren und verfügte deren Rückbau. Ein Eigentümer wehrte sich. Das Kantonsgericht und später auch das Bundesgericht gaben der Gemeinde recht (vgl. «Rückbau wird zur Option»). Welche Folgen hat dieser Entscheid?

Arthur Sandri: Im Grundsatz bestätigten beide Gerichte das Vorgehen des Integralen Naturgefahren-Managements, das Bund und Kantone praktizieren. Zwei Aspekte sind wichtig: Erstens sind in konfliktträchtigen Situationen, wenn beispielsweise Eigentumsrechte massiv tangiert sind, die Entscheide nachvollziehbar herzuleiten und auch zu dokumentieren. In Weggis war dies der Fall. Und zweitens darf man einen solchen Entscheid nicht nur ökonomisch begründen. Ein Rückbau ist nur denkbar, wenn alle anderen Varianten geprüft wurden.

TEC21: Wird es zu weiteren solchen Fällen kommen?

Arthur Sandri: Wir gehen nicht von sehr vielen Fällen aus. Aber wir sind froh, dass die Möglichkeiten von Umsiedlung und Rückbau bestehen, denn so sind die Gemeinden und Kantone nicht zu völlig unverhältnismässigen und unökonomischen Schutzmassnahmen gezwungen. Weggis war der erste Fall, wo ein Rückbau unter Zwang angeordnet werden musste.

Meistens kann man sich aber einigen. So zum Beispiel in Preonzo zwischen Bellinzona und Biasca, wo kürzlich ein durch ein Bergsturz gefährdetes Industriegebiet umgesiedelt wurde. Es sind zwar noch nicht alle Firmen umgezogen, diejenigen, die noch dort sind, müssen aber mit einer Evakuierung rechnen, falls sich die Lage wieder zuspitzt. Das Eisstadion von Ambri-Piotta wird ebenfalls verlegt, sein bisheriger Standort ist lawinengefährdet.

TEC21: In Weggis hat die Gebäudeversicherung des Kantons Luzern mit drei Millionen Franken rund die Hälfte der gesamten Kosten übernommen.

Hans Peter Willi: Es ist wichtig, dass man in solchen Situationen den Betroffenen faire Lösungen anbieten kann, denn so findet man in der Regel einvernehmliche Lösungen. Von Bedeutung ist diesbezüglich auch ein anderer Bundesgerichtsentscheid. In Brienz BE mussten nach dem Unwetter im Jahr 2005 Häuser zurückgebaut werden, um Schutzbauten erstellen zu können. Die Eigentümer sollten zwar für ihre Liegenschaft, nicht aber für das Bauland entschädigt werden. Das Bundesgericht urteilte jedoch, dass auch das Land zu seinem ursprünglichen Wert zu entschädigen ist.

In Sachseln OW konnte wegen der Naturgefahren ein neues Quartier nicht mehr realisiert werden. Die bereits erbrachten (baulichen) Vorleistungen der Privaten für die Erschliessung wurden entschädigt. Wird hingegen noch nicht überbautes Bauland wieder ausgezont, besteht kein Anspruch auf Entschädigung.

TEC21: Aktuell geben wir in der Schweiz insgesamt jährlich 2.9 Milliarden Franken oder knapp ein halbes Prozent des BIP für den Schutz vor Naturgefahren aus. Wird dieser Betrag steigen?

Hans Peter Willi: Ich bin überzeugt, dass wir, wenn wir künftig gleich viel Geld aufwenden und dieses sinnvoll einsetzen, sehr viel erreichen können und keine Abstriche bei der Sicherheit machen müssen. Die Kosten werden gemeinsam getragen. Die öffentliche Hand steuert 1.2 Milliarden Franken bei, während die Privaten 1.7 Milliarden Franken aufbringen, wovon 830 Millionen Franken durch die Versicherungen übernommen werden.

Diesen Kosten steht ein enormer Nutzen gegenüber, der sich allerdings nicht genau beziffern lässt. In Einzelfällen ist eine Abschätzung aber möglich. So wurden an der Engelberger Aa 26 Millionen Franken investiert. Beim Hochwasser 2005 verhinderten diese Investitionen Schäden in der Höhe von 160 Millionen Franken.TEC21, Fr., 2016.03.18

18. März 2016 Rudolf Heim, Lukas Denzler