Editorial

Pro Flüchtling 4.5 m² Wohn- und Schlaffläche? Bis vor Kurzem galt das in Deutschland als Minimum. Hierzulande gibt es für Mindestflächen von Asylunterkünften keine Richtlinien – in der Baupraxis sind die Räume aber ähnlich klein. Verglichen damit ist eine Gefängniszelle mit 12 m² Minimalfläche geräumig.

Aber wie gestaltet man Räume für Asylbewerber, deren kulturelle Hintergründe grundlegend unterschiedlich sein können? Die Bauaufgabe wurde lange Zeit vernachlässigt, und Fragen nach dem Wie und Wo blieben unbeantwortet. Immer wieder ist zu hören, Container seien ein Platz für Güter und nicht für Menschen. Doch das Gestaltungsspektrum von einem Blechcontainer zu einem Holzmodul lässt kreativen Spielraum. Hier ist die Sensibilität der Planenden gefragt – Orte oder Bauweisen, die für einen Gesellschaftskreis passend sind, wirken für einen anderen womöglich stigmatisierend.

Die Raumgrösse macht aber nur einen Teil der Lebensqualität aus – auch Privatsphäre, ein angemessenes Wohnklima, ein Ort zum Lernen und die Möglichkeit, mit der Nachbarschaft in Kontakt zu treten, gehören dazu. Bauten in der Peripherie erschweren die Integration.

Es ist ein politisches Problem, wenn von heute auf morgen «Notlösungen» gefunden werden müssen. Hat man zu lang gehofft, alles würde sich von allein erledigen? 57 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht. Man spricht von einer geopolitischen Neuorientierung – vergleichbar mit dem Mauerfall. Sicher ist nur eins: Das Thema Asylunterkünfte wird uns noch lang beschäftigen.

Inhalt

AKTUELL

07 WETTBEWERBE

Unter einem Dach

10 PANORAMA

Neues Buch: Hans Bellmann | Architekturschiff 2016 – das mediterrane Erbe

13 VITRINE

Weiterbildung

14 AN DER SEITE DER NUTZER

Bachelor in Gebäudetechnik | Die Energiezukunft der Schweiz besser planen | SIA-Form Fort- und Weiterbildung

19 VERANSTALTUNGEN

THEMA

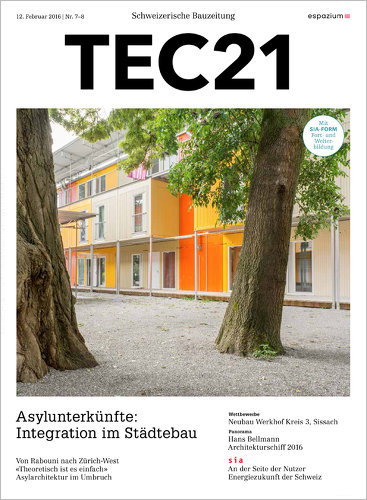

20 ASYLUNTERKÜNFTE: INTEGRATION IM STÄDTEBAU

20 VON RABOUNI NACH ZÜRICH-WEST

Manuel Herz

Das selbstbestimmte Modell saharauischer Flüchlingslager könnte in Europa zur gesellschaftlichen Entwicklung beitragen.

23 «THEORETISCH IST ES EINFACH»

Danielle Fischer

Der Neftenbacher Gemeinderat Urs Wuffli plädiert für permanente Flüchtlingsunterkünfte.

26 ASYLARCHITEKTUR IM UMBRUCH

Danielle Fischer

Das Baubüro NRS in situ entwickelt Flüchtlingsunterkünfte als temporäre Bauten.

AUSKLANG

29 STELLENINSERATE

37 IMPRESSUM

38 UNVORHERGESEHENES

Von Rabouni nach Zürich-West

Der Architekt Manuel Herz hat saharauische Flüchtlingslager in Algerien besucht. Könnte das selbstbestimmte Modell, nach dem die Lager organisiert sind, zur städtebaulichen und gesellschaftlichen Entwicklung in Europa beitragen?

Temporär und permanent

Seit 40 Jahren leben 160 000 saharauische Flüchtlinge in einer der unwirtlichsten Gegenden der Welt, im Südwesten Algeriens, nahe der Grenze zu ihrer ursprünglichen Heimat, der Westsahara. Durch die marokkanische Einwanderung und Besetzung 1976 aus ihrem Heimatland vertrieben, bestätigen sie auf den ersten Blick die Vorstellungen, die die meisten von Flüchtlingen haben: Jahre des frustrierenden Wartens in einem Niemandsland verbringend, passiv von den Hilfsleistungen humanitärer Organisationen abhängig, können sie sich weder in ihrem Gastland niederlassen und ein neues Leben aufbauen noch – aufgrund der Besetzung – in ihre Heimat zurückkehren.

Diese Lesart erfasst jedoch nur eine Seite der Realität. Sieht man sich die sechs saharauischen Flüchtlingslager in der Nähe der algerischen Stadt Tindouf näher an, so entdeckt man Überraschendes: In der Lagerhauptstadt Rabouni entstand ein vollständiges Regierungsviertel. Das Parlamentsgebäude, die Ministerien für Bau-, Gesundheitswesen, Kultur oder sogar Verteidigung sind eingeschossig und zum Teil aus Lehmziegeln im Wüstensand errichtet.

Gemeinsam mit dem Nationalarchiv, einem Nationalmuseum und dem zentralen Krankenhaus sowie anderen Institutionen bilden sie den Regierungssitz, in dem sich die Flüchtlinge selbst regieren. Durch Wahlen in den Lagern werden Volksvertreter in die Regierung gesandt. Algerien ermöglicht diese Selbstbestimmung, indem sie ihnen auf dem Lagerterritorium eine weitgehende Autonomie einräumt. Die Saharauis haben ihr eigenes Schulsystem entwickelt, das eine allgemeine Schulbildung für alle Kinder und Jugendlichen garantiert und zu einer der niedrigsten Analphabetenraten des Maghreb geführt hat.

Für ihr eigenverantwortlich aufgebautes Gesundheitssystem wurden Krankenpfleger und Ärzte in Spanien und Kuba ausgebildet. Das ermöglicht eine Lebenserwartung, die hinter den angrenzenden Staaten nicht zurücksteht. Auch wenn die Lager mit ihren Lehmbauten und Zelten sich auf den ersten Blick nur wenig von anderen unterscheiden, sind sie einzigartig in der Form, wie Flüchtlinge – im Exil innerhalb einer Ausnahmesituation – ein relativ eigenbestimmtes Leben führen.

Auf wirtschaftlicher Ebene und hinsichtlich Ernährung stösst diese Autonomie jedoch an Grenzen. In der unwirtlichen Wüste wächst kaum etwas, sodass die Flüchtlinge auf Lebensmittellieferungen und Spenden angewiesen sind. Dennoch sind die Lager vom Grundgedanken geleitet, vom allerersten Tag eine Qualität der Normalität, Beständigkeit und Emanzipation zu entwickeln. Dies immer mit dem Gedanken, alles wieder verlassen zu können, falls sich die Möglichkeit einer Rückkehr bieten sollte. Die Zeit in den Lagern wird auch als Zeit des Lernens betrachtet, in der sich die Flüchtlinge auf die Rückkehr in die Heimat vorbereiten.

Beides: temporär und permanent

Die saharauischen Flüchtlingsfamilien wohnen in Gebäudekomplexen, die sich aus Lehmhütten zusammensetzen, an deren zentralem Platz sich aber meist ein Zelt befindet. Jenseits der klimatischen Vorteile, die das Zelt bietet, und dem Verweis auf die ursprünglich nomadische Tradition der Saharauis signalisiert das Zelt Übergang. Die Flüchtlinge zeigen architektonisch, dass sie sich nicht mit der gegenwärtigen Situation abgefunden haben, sondern eine Rückkehr in ihre Heimat fordern.

Ihre Lehmhütten geben jedoch Anzeichen der Permanenz: Innendekoration aus Stuck oder architektonische Details wie Säulen oder andere Verzierungen zeugen vom Wunsch, sich ein angenehmes Umfeld zu schaffen. Somit zeigen sich an unterschiedlichen Elementen der Gebäuden in den Flüchtlingslagern gleichzeitig bauliche Aspekte des Übergangs und des Dauerhaften. Die Situation verdeutlicht, dass Temporalität und Permanenz keine binären Gegensätze sind – sie verkörpern unterschiedliche architektonische Methoden, ein politisches Dilemma zu repräsentieren, und schliessen sich nicht gegenseitig aus.

Leitbild: emanzipierte Akteure

Die politischen und demografischen Parameter der Westsahara könnten im Vergleich zur Situation in der Schweiz unterschiedlicher nicht sein. Die homogene Bevölkerungsgruppe der Saharauis in den Lagern wird durch ein politisches Projekt geeint. Auch die klimatischen und dadurch baulichen Gegebenheiten unterscheiden sich grundsätzlich von denen in Europa.

Dennoch zeigen die Lager, dass unser Bild des Flüchtlings als passiver Hilfsempfänger falsch ist. Ohnehin haben diese Menschen allein schon durch die Tatsache, dass sie geflüchtet sind, gezeigt, dass sie Initiative ergreifen. Als Leitbild sollte eher der Flüchtling als emanzipierter Akteur stehen, der Verantwortung für sein eigenes Schicksal übernehmen möchte und kann.

Unsere städtebauliche und architektonische Antwort auf die ankommenden Flüchtlinge sollte – ähnlich wie in der Westsahara – nicht auf Übergang und Ausnahme ausgerichtet sein. Wir könnten im Gegenteil die entstehende Situation nutzen, um generell bestehende Probleme und Schwächen der Wohnungssituation in Schweizer Städten anzugehen, an deren Spitze der Mangel an günstigem und flexiblem Wohnraum steht: Unsere Gesellschaft hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt.

Einpersonenhaushalte stellen in den meisten Städten die grösste Gruppe dar, Patchworkfamilien sind heute keine Ausnahmen, während kinderlose Familien fast schon zur Regel geworden sind. Mit dem Altern der Gesellschaft entsteht Bedarf für neue Wohnformen wie WGs für Senioren, und die gestiegene Mobilität führt zu einem schnelleren Wohnungswechsel. In der Architektur zeichnen sich diese gesellschaftlichen Entwicklungen bislang aber nur wenig ab. Die Zuwanderung legt einen ohnehin bestehenden Mangel an flexiblen Wohnformen offen, auf den jetzt reagiert werden muss.

Studierende wie Geflüchtete zeichnen sich beispielsweise durch vergleichbare Ansprüche an sozialem Austausch und eine relativ hohe Fluktuation aus. Mit einem gemeinschaftlichen Wohnprojekt könnten Studierende die Flüchtlinge bei Behördengängen und in der praktischen Integration unterstützen. Das Zusammenbringen von Flüchtlingen und Senioren könnte auch eine mögliche Reaktion auf unsere alternde Gesellschaft sein. Beispielhafte Wohnprojekte existieren in München und in anderen deutschen Städten.

Trendquartier oder Stadtrand

Asylbewerber werden häufig am Stadtrand oder in Distanz zu bestehenden Siedlungen untergebracht. Das Empfangszentrum in Basel, nur wenige Meter entfernt von der Grenze zu Deutschland und direkt neben dem Gefängnis Bässlergut, zeigt paradigmatisch die Stigmatisierung von Asylbewerbern durch Städtebau. Diese Lage repräsentiert die bewusste Strategie, das Gegenteil von Integration zu erzielen. Könnte man nicht genau umgekehrt vorgehen und allgemeinen, günstigen und flexiblen Wohnraum dort schaffen, wo in den nächsten Jahren mit einer positiven Entwicklung zu rechnen ist?

Quartiere wie das Dreispitz-Areal in Basel oder Zürich-West haben sich in den letzten Jahren von Industriearealen zu Trendvierteln entwickelt. Wären dort als Erstes integrative Wohnprojekte geschaffen worden, die Flüchtlinge, junge Familien, Senioren und Studenten zusammenbringen, so wären geflüchtete Menschen nicht «Aussätzige» wie am Bässlergut, sondern die städtebaulichen Pioniere, die zu den ersten Bewohnern eines aufstrebenden Quartiers gehören.

Dies verdeutlicht, dass wir Wohnen für Asylbewerber und Flüchtlinge nicht als temporäre Aufgabenstellung angehen dürfen, sondern damit langfristig planen sollten. Containersiedlungen, wie insbesondere in Deutschland eingesetzt, gaukeln der Bevölkerung nur vor, dass es sich um eine Übergangslösung handelt. Für relativ viel Geld wird ein unbefriedigender Wohnraum geschaffen, der – mit der Argumentation des Übergangs – Städtebau bewusst ausklammert.

Inakzeptable Situationen aufzeigen

Schweizer und europäische Architekten haben das Thema Flüchtlinge in den letzten Jahren kaum beachtet. Dies rächt sich jetzt, da unsere Gesellschaft Lösungen finden muss für Fragen, die eine starke räumliche Dimension haben, auf die aber unser Berufszweig keine Ideen parat hat. So überlassen wir dieses Thema etwas hilflos einem kommunalen Verwaltungsapparat, ohne architektonisch oder städtebaulich darauf Einfluss nehmen zu können.

Genauso wichtig wie gute Ideen für Wohnraum für Asylbewerber und Flüchtlinge ist es für uns als Architekten aber auch aufzuzeigen, wie man Menschen nicht unterbringen darf. Gerade weil Architekten mit einer wissenschaftlichen Autorität sprechen können, liegt es in ihrer Verantwortung, Mindeststandards einzufordern und darauf hinzuweisen, dass beispielsweise die wochenlange Unterbringung von Asylbewerbern in Zivilschutzanlagen oder in direkter Nähe zu Gefängnissen inakzeptabel ist.TEC21, Sa., 2016.02.13

13. Februar 2016 Manuel Herz