Editorial

In Basel gibt es auf kleinstem Raum (fast) alles. Das Bemerkenswerte an dieser Stadt ist, dass sie trotz ihrer Begrenzung und Enge eine grosse Vielfalt aufweist. Doch auch über seine Grenzen hinaus setzt Basel mit der IBA2020 Zeichen im 3Land.

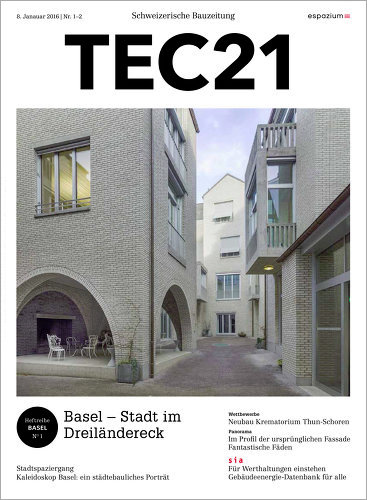

In der vorliegenden Ausgabe wollen wir herauskristallisieren, was das Besondere und Spezifische an Basels städtebaulicher Entwicklung ist.

Hierzu zeigen wir eine Reihe spannender Projekte und Planungen, die auch im Hinblick auf die kulturellen und gesellschaftlichen Einflüsse beleuchtet werden, die in der Stadt im Dreiländereck relevant sind. Diese Aktivitätspunkte, sowohl auf der kleinen als auch der grossen Massstabsebene, sind in einem Übersichtsplan dokumentiert. Ein Fotoessay mit Aufnahmen von Michael Heinrich charakterisiert ausgewählte Orte. Ingemar Vollenweider kommentiert – vertraut mit dem Kontext Basel – diese aktuellen Brennpunkte in Architektur und Städtebau, eruiert verpasste Chancen, benennt aber auch Orte mit grossem Potenzial für die Zukunft.

Im zweiten Schwerpunkt des Hefts wirft Angelus Eisinger einen «aussenstehenden» Blick auf Basel und verortet die räumliche Entwicklung der Stadt im grösseren Kontext.

Mit dieser Ausgabe eröffnen wir eine Themenreihe über Basel, die aus einem interdisziplinären Ansatz heraus verschiedene Schwerpunkte fortschreiben, ergänzen und vertiefen wird.

Susanne Frank, Daniela Dietsche

Inhalt

AKTUELL

10 WETTBEWERBE

Funktionalität im erhabenen Gewand

16 PANORAMA

Im Profil der ursprünglichen Fassade | Energiemix auf Parzellenmassstab | Fantastische Fäden

22 VITRINE

Rettung durch Technik? | Firmen, Stände und Produkte

29 SIA

Für Werthaltungen einstehen | Menschgemachte Naturlandschaft | Eine Gebäudeenergie-Datenbank für alle

34 VERANSTALTUNGEN

THEMA

38 STADTSPAZIERGANG IN BASEL

Ingemar Vollenweider

Was passiert aktuell in Basel? Und was ist spezifisch für die Stadt? Unsere Standorterkundung fokussiert auf Projekte wie auch auf Areale und Quartiere: das «Kleine» und das «Grosse».

48 KALEIDOSKOP BASEL: EIN STÄDTEBAULICHES PORTRAIT

Angelus Eisinger

Sieben Drehungen am städtebaulichen Kaleidoskop bringen drängende Arbeitsfelder an der Stadt der Gegenwart zum Vorschein.

AUSKLANG

53 STELLENINSERATE

61 IMPRESSUM

62 UNVORHERGESEHENES

Stadtspaziergang in Basel

Was passiert aktuell in Basel? Was ist spezi!sch für die Stadt? Bei unserer Standorterkundung fokussieren wir sowohl auf Projekte als auch auf Areale und Quartiere: das «Kleine» und das «Grosse».

Ingemar Vollenweider kommentiert eine Auswahl aktueller Brennpunkte, begleitet von einem Fotoessay von Michael Heinrich.

Überraschend viel los, denkt man, auch oder gerade als Basler Architekt, wenn man auf den Plan mit den Aktivitätspunkten der Stadt schaut. In den letzten Jahren hat uns die Entwicklung in und um Zürich nicht kalt gelassen. Auf dem begrenzten Territorium unseres kleinen Stadtstaats dagegen scheint der Handlungsspielraum oft beschränkt – gerade für grosse Ideen.

Diese spinnen wir bekanntermassen und folgerichtig über die Grenzen hinweg, zu den Nachbarn ins 3Land, etwas schwieriger auch ins Baselland. Als komplementäre Bewegung wächst und verdichtet Basel ebenso logisch nach innen, im Zentrum und an seinen Rändern. Der kompakte Stadtkörper wird also weiter konsolidiert. Das Rheinknie biegt den Raum zu einer Stadt der kurzen Wege.

Kurz sind die Wege in Basel im doppelten Sinn. Der Erfolg vieler der in den letzten Jahren realisierten Projekte beruht auf einem engmaschigen Netzwerk und direkten Entscheidungswegen. Während Zürich weiterhin auf sein Fussballstadion wartet, hat Basel den 2001 erstellten St. Jakob-Park kurzfristig und im Rekordtempo für die Euro 2008 um 10 000 Plätze erweitert (vgl. TEC21 33-34/2007).

Natürlich kann man dieses und andere Projekte wie den epochalen Ausbau der Messe (TEC21 3–4/2014) mitten in der Stadt nicht erklären, ohne die Strahlkraft von Herzog & de Meuron zu erwähnen – die internationalen Stars der lokalen Architekturszene. Über das Ergebnis wird im Fall der Messe genauso gestritten wie beim höchsten Haus der Schweiz, dem Roche-Turm, der vor wenigen Wochen bezogen wurde.

Beide Projekte sind notabene als Direktaufträge realisiert worden, ohne grössere Widerstände der Kollegenschaft. Es scheint nur konsequent, dass sich in Basel die Global Players gefunden haben und das Rheinpanorama neu aufgespannt wird durch die babelhaften Türme der Roche im Osten (der zweite, noch höhere Turm ist bereits in der Pipeline) und im Westen die verbotene Stadt des Novartis-Campus durch «Asklepios 8», ein innen kommunikativ ausgelegtes und aussen verblüffend feingliedriges, ebenfalls von Herzog & de Meuron entworfenes Bürohochhaus.

Wem gehört die Stadt, und wer bezahlt sie?

Aber die Stadt profitiert auch in kleineren Massstäben von Nähe und familiären Verhältnissen, sprich von diskreten Finanzströmen und Engagements, mit denen sich sehr spezifische Projekte umsetzen lassen. Dabei ist die bald 130 Jahre alte Christoph Merian Stiftung (CMS) die bekannteste Institution, die mit altem Basler Geld Pilotprojekte im Bereich Kultur und Soziales fördert und ihr Stiftungsvermögen zu drei Vierteln in Land- und Immobilienbesitz gebunden hat.

Umso mehr liess diesen Sommer die Nachricht aufhorchen, dass sich die CMS als Grundbesitzer des Dreispitz-Areals aus dem laufenden Planungssprozess zurückzieht. Dieses Areal gilt als grösstes Gewerbe- und Dienstleitungsgebiet Basels und soll in den nächsten Jahrzehnten zu einem lebendigen Stadtteil mit einem Mix aus Wohnen, Gewerbe, Kultur und Hochschule transformiert werden. Zu gross seien die behördlichen Auflagen und die Unterhaltslasten der Infrastruktur.

Wem gehört die Stadt, und wer bezahlt sie? Manchmal müssen alte Partner einander auch einfach mal wieder zeigen, dass sie sich noch lieb haben. Gleichzeitig sind seit einigen Jahren neue Partner in der Stadtentwicklung aktiv geworden, die unkonventionell und sorgfältig mit vorhandenen Potenzialen und Strukturen arbeiten.

Die Stiftung Habitat und ihr neugieriges Team um die stille Milliardärin Beatrice Oeri, eine von drei Schwestern, deren Vermögen auf Fritz Hoffmann, den Gründer von Hoffmann-La Roche, zurückgeht, engagieren sich für eine wohnliche Stadt mit bezahlbaren Mieten; für Familien, aber auch für Mieterinnen und Mieter mit besonderen Bedürfnissen.

So sind die programmatisch wie architektonisch inspirierenden Konzepte des Musikerwohnhauses, gewissermassen im Schatten des Stadtumbaus rund um den Voltaplatz, und im Herzen von Kleinbasel an der Utengasse der vielfach publizierte Jazz-Campus realisiert worden. Die massgeschneiderte Architektur trägt in beiden Fällen unverkennbar die Handschrift des Architekturbüros Buol & Zünd.

Auch hier also Treueverhältnisse, die in diesem Fall das oft auch nivellierende Potenzial des Architekturwettbewerbs vergessen lassen. Das aktuelle Projekt der Stiftung – die Sanierung der Aktienmühle im Klybeckquartier – zeigt, wie man einen Ort in Etappen umbaut, ohne bereits vorhandene Angebote zu verdrängen.

Eine Strategie, die im selben Quartier inzwischen auch für die angestrebte Transformation des Hafens zum Modell werden soll, nachdem vor Kurzem noch die ebenso typischen wie comicartigen Überzeichnungen eines «Rheinhattan» des niederländischen Architekturbüros MVRDV soziale Verdrängungsängste ausgelöst hatten.

So verbinden sich auch mit den neuesten Projekten der Stiftung Habitat gewisse Hoffnungen, wenn sie mit der Entwicklung des Lysbüchel-Areals ihr Engagement im St. Johann-Quartier fortsetzt und dabei Baugemeinschaften und Genossenschaften fördern will oder wenn dem bis heute mit grossmassstäblichen Wohnblöcken entwickelten Erlenmattquartier mit kleinteiligen Strukturen und Programmen städtisches Flair eingehaucht werden soll.

Auch anderen Akteuren begegnet man im kleinräumigen Basel in bestimmten Zusammenhängen immer wieder aufs Neue. Barbara Buser ist zusammen mit Irene Wigger nicht nur verantwortliche Architektin für die erfolgreiche Konversion der ehemaligen Maschinenfabrik Sulzer-Burckhardt zum Gundeldinger Feld, das für das traditionelle Eisenbahnerquartier Gundeldingen ein neues Zentrum mit Werkstätten, Büros, Freizeiträumen und Restaurants geschaffen hat; sie amtet auch als Verwaltungsratspräsidentin der entsprechenden Betreibergesellschaft.

Aktuell taucht ihr Name in der Öffentlichkeit wieder auf, wenn sie sich als Architektin der Wohnbaugenossenschaft Lebenswerte Nachbarschaft (LeNa) diesmal nicht für eine romantische Industrieanlage, sondern für den Erhalt des Hauptbaus des Felix Platter-Spitals einsetzt, eine elegante Hochhausscheibe aus den 1960er-Jahren. Das Spital erhält einen Neubau, und das alte Areal soll für genossenschaftlichen Wohnungsbau genutzt werden.

Warum die Regierung eine Studie zur Sanierung des Altbaus bis heute nicht herausrückt, bleibt rätselhaft; warum sie ihre ursprüngliche Absicht eines Erhalts geändert hat, ebenso. Für die Genossenschaften und ihre oft beschworene Renaissance auf Basler Stadtboden hätte es jedenfalls zeichenhafte Wirkung, wenn es gelingen sollte, ihre Philosophie einer kollektiven Bodennutzung von der charakteristischen Scholle auf den modernen Haustyp einer «Unité d’habitation» zu übertragen, die an der Stadtgrenze zu Frankreich stolz in den Himmel ragt.

Verpasste und neue Chancen für Basel

Diese Schwierigkeiten deuten darauf hin, dass natürlich auch in Basel nicht alles konfliktfrei oder überhaupt wie geplant zu lösen ist. Für Leuchtturmprojekte, insbesondere der Kultur, sichert das Baslerische Mäzenatentum das finanzielle Backing, gleichzeitig beweist der Souverän Augenmass.

Etwa beim überdimensionierten und arrogant vorgetragenen Projekt für das neue Stadtcasino am Barfüsserplatz von Zaha Hadid, das er 2007 deutlich abgelehnt hat und für das in einem zweiten Anlauf nun Herzog & de Meuron an den Ort einer ihrer frühen Studien zurückkehren und die Baslerinnen und Basler mit einem fast unsichtbaren Eingriff in das historisch geprägte Ensemble überraschen werden.

Ebenso klar hat das Stimmvolk dem Erweiterungsbau des Kunstmuseums von Christ & Gantenbein an der Urne zugestimmt, der noch unvollendet seit ein paar Wochen seine archaische Monumentalität im Stadtraum abzeichnet und für den Maja Oeri, die Schwester von Beatrice, die Mittel für den Landkauf und die Hälfte der Baukosten in Höhe von 100 Millionen Franken beisteuert. Schwieriger aber oder sogar unmöglich wird es für Vorlagen, die abstrakter sind und die Entwicklungschancen der Stadt verhandeln.

Auch das in eidgenössischen Abstimmungen immer wieder eigenständig entscheidende Basler Stimmvolk scheint empfänglich für populistische Parolen, die die Angst vor Veränderung und Verdichtung schüren: Die Zonenplanrevision, besonders die Stadterweiterung Ost, die auf einer Planung von Diener & Diener Architekten basiert und einen Park zwischen den Flussräumen der Wiese und des Rheins und darin eingelagerte Block- und Hochhausinseln vorschlägt, wurde abgelehnt, nachdem zuvor die Kleingarteninitiative angenommen wurde, die die Schrebergartengebiete unter Schutz stellt, die einst als Baulandreserve für die wachsende Stadt eingerichtet worden waren.

Manchmal fehlt wie im Fall des Industrieareals Rosental auch den Regierenden der Mut, weitsichtige Entscheidungen zu fällen. Der Kaufvertrag für das bis heute abgeschlossene Gebiet, mit dem der Badische Bahnhof fussläufig mit dem Messequartier hätte verbunden werden können, lag bereit zur Unterschrift. Schliesslich hat zu einem tieferen Preis eine spanische Investorengruppe zugeschlagen und ihr Geld an diesem neuralgischen Ort in der Stadt bis heute tatenlos geparkt.

Gute Voraussetzungen für den Stadtumbau

Es gibt noch vielversprechende Areale, auch sie oft bauliche Zeugen der Basler Industriegeschichte, zum Beispiel jenes der Novartis Klybeck, das durch charakteristische Räume und Architekturen geprägt ist, am Flussraum der Wiese landschaftliche Züge zeigt und an der Mauerstrasse grossstädtische Allüren anschlägt. Verdichtung nach innen zerstört dort keine Grünräume und nutzt vorhandene Potenziale.

Gute Voraussetzungen also für den Stadtum- und ausbau, auch unter demokratischen Bedingungen. Es wird spannend, ob die Stadt dieses Feld komplett den Privaten überlässt. In Kürze kommt die Bodeninitiative zur Abstimmung, die angesichts der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung und des wachsenden Anlagedrucks aus dem Ausland verlangt, dass der Kanton nur noch in dem Masse Land verkaufen darf, wie er neues Land zukauft.

Projekte wie das aktuelle Wettbewerbsverfahren für sozial integratives und erschwingliches Wohnen und Gewerbe in einem Block zwischen Volta- und Elsässerstrasse für die Einwohnergemeinde der Stadt Basel zeigen bereits heute, dass die öffentliche Hand von Privaten lernt und weiss, dass sie die Stadt aktiv und mit alternativen Nutzungskonzepten weiterbauen muss.TEC21, Di., 2016.01.05

05. Januar 2016 Ingemar Vollenweider