Editorial

Das Lustschloss als Baugattung entstand im Absolutismus: Das unerbittliche Hofzeremoniell wurde für den Adel so belastend, dass er begann, sich Residenzen für Auszeiten zu bauen. In Parks eingebettet, liebevoll ausgestattet und nur wenigen zugänglich, war das Lustschloss ganz auf private Freuden ausgelegt. Die strenge Etikette entfiel; hier widmete man sich der Musse, der Liebe und den Künsten. Die Natur diente als Projektionsfläche für eskapistische Träume und als Versteck, um die Intimität zu wahren.

Die heutigen Ferienhäuser bedienen sich der gleichen Mittel zum gleichen Zweck. Als bürgerliche Abkömmlinge unterscheiden sie sich dennoch von ihren Ahnen: Sie sind bescheidener – obwohl der architektonische Aufwand, um den Rückzug aus der Welt zu inszenieren, zuweilen beachtlich ist –, und es gibt viel, viel mehr von ihnen. Diese Proliferation ist einer erfreulichen Verbreitung des Wohlstands zu verdanken, doch sie birgt auch zerstörerisches Potenzial.

Was zu viele Ferienhäuser mit einer Landschaft anrichten können, zeigt das Tessin. Architektonische Qualität kann das raumplanerische Desaster nicht verhindern. Wie gehen Bauherrschaften und Architekturbüros, die nicht im Tessin beheimatet sind, mit diesem Dilemma um? Was sagen ihre Bauten darüber aus, wie Fremde das Tessin sehen – oder sehen wollen? Diese Fragen beschäftigten unsere Schwesterzeitschrift Archi in der Nr. 1/2015 «Vacanze sudalpine». Die Kollegen aus Lugano luden mich ein, als externe Kritikerin drei Bauten namhafter Entwerfer zu kommentieren. Gedanken zu diesem dreifach fremden Blick, ergänzt durch Texte von drei Tessiner Baufachleuten, finden Sie hier. Schöne Weihnachtsferien!

Judit Solt

Inhalt

AKTUELL

07 WETTBEWERBE

Neues Spiel auf dem Hardturm-Areal

10 PANORAMA

«Für diesen Wettbewerb braucht es gleichwertige Partner» | Eine materialtechnologische Premiere | Bau Energie Messe 2015

18 VITRINE

Tage des Bauens | Firmen, Stände und Produkte | Weiterbildung CAS | Besser arbeiten mit bequemen Büromöbeln

22 SIA

Normen: verstärkter Dialog mit Österreich | Geologen revidieren ihre Ordnung | Sektionen ermöglichten Filmtournee | SIA-Form Fort- und Weiterbildung

27 VERANSTALTUNGEN

THEMA

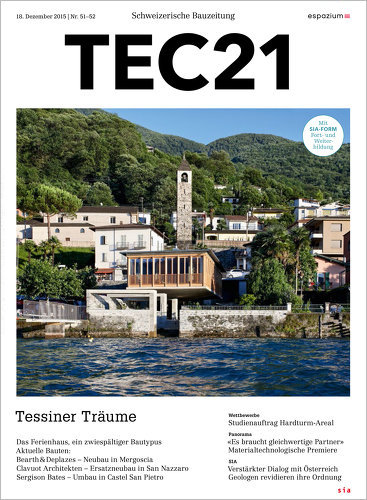

28 Tessiner Träume

28 DER PREIS DER SCHÖNHEIT

Judit Solt

Der Bautypus Ferienhaus wirft Fragen auf. Drei gebaute Antworten von Architekten aus dem Norden.

32 CLAVUOT ARCHITEKTEN: ERSATZNEUBAU IN SAN NAZZARO

Andrea Pedrazzini

Das schiffförmige Gebäude weist ein spannendes Tragwerk auf.

34 BEARTH & DEOLAZES ARCHITEKTEN: NEUBAU IN MERGOSCIA

Graziella Zannone Milan

Der in den Hang eingelassene Bau inszeniert die grandiose Aussicht.

37 SERGISON BATES ARCHITECTS: UMBAU IN CASTEL SAN PIETRO

Mercedes Daguerre

Ein altes Haus im Dorfzentrum wurde mit feinem Gespür saniert.

AUSKLANG

39 STELLENINSERATE

45 IMPRESSUM

46 UNVORHERGESEHENES

Der Preis der Schönheit

Ferienhäuser werden gern in unberührten Landschaften und urchigen Dörfern erstellt. Ihre Architektur inszeniert die sie umgebende Idylle – und zerstört sie oft auch. Diesem Dilemma stellten sich drei namhafte Entwerfer aus dem Norden, als sie im Tessin bauten. Die Ergebnisse.

Wenn man von der Kälte kommt und in die Wärme tritt, beschlägt die Brille. Man steht da und wartet neugierig darauf, etwas zu sehen. Ähnlich ergeht es der Architekturkritikerin aus Zürich, wenn sie im Tessin ankommt. Wie das Kondenswasser am Brillenglas verschleiert der Mythos des Südens die rationale Sicht, sobald der Zug den Bahnhof Airolo verlässt und das Leventina-Tal hinuntersaust. Im Tessin gibt es Palmenhaine und Kastanienwälder, Grotti und Rustici, urtümliche Dörfer und liebliche Marienkirchen. Es ist die «Sonnenstube der Schweiz» und birgt die Kindheitserinnerungen all jener Deutschschweizer, die hier ein abenteuerliches Klassenlager verbracht haben. Und es ist die heimliche geistige Heimat unzähliger Architektinnen und Architekten, die in ihrer Jugend von den Meistern der Tendenza ausgebildet und für immer mit deren unerschütterlichem Glauben an die moderne Architektur beseelt wurden.

Dies alles trübt vorerst die Sicht. Doch irgendwann zieht man die Brille ab, wischt die Wassertröpfchen und die Nostalgie beiseite – und schaut, um die vorübergehende Blindheit zu kompensieren, umso genauer hin. Auf einmal sieht man erschreckend scharf. Und auf einmal fragt man sich, ob man das, was man sieht, wirklich sehen wollte. Denn Reisende aus der deutschen Schweiz entdecken im Tessin neben der Idylle, die sie sich erhofft haben, auch eine verschärfte, überdeutlich ausgeprägte Version ihrer eigenen Realität.

Banalität in zauberhafter Landschaft

Abgesehen von regionalen Stilunterschieden ist die gebaute Schweiz recht einheitlich. Die historischen Zentren der Dörfer und Städte sind meist gut erhalten: Die Weltkriege haben sie verschont, und die bittere Armut, die bis ins 20. Jahrhundert hinein in vielen Bergregionen herrschte, hat die bauliche Erneuerung hinausgezögert. Bis der Wohlstand auch die entlegenen Gebiete erreichte, war der Fortschrittsglaube der Hochkonjunktur etwas abgeflaut und die öffentliche Meinung bereit, alte Siedlungskerne integral unter Schutz zu stellen. Was hingegen seit Generationen schutzlos dem Wirtschaftswachstum geopfert wird, ist die Kulturlandschaft. Wie der Rest des Landes trägt auch das Tessin die Spuren der helvetischen Raumpolitik: Dank kommunaler Planungshoheit darf sich jede einzelne Gemeinde ohne Rücksicht auf die übergeordneten Interessen ihrer Region entwickeln, und der föderalistische Ausgleich stellt sicher, dass sie sich das auch leisten kann.

Die Folgen der Zersiedlung sind in der ganzen Schweiz desaströs, doch im Tessin sind sie besonders auffällig (vgl. «Ticino Città Diffusa», TEC21 12/2010). Das liegt erstens daran, dass das Tessin tatsächlich stark zersiedelt ist. Der Traum vom Eigenheim im Grünen wird hier häufiger verwirklicht als anderswo: Der Anteil der Einfamilienhäuser am totalen Gebäudebestand beträgt ca. 68 %, während er gesamtschweizerisch bei ca. 58 % liegt.[1] Zweitens ist die durchschnittliche Zahl der Zweitresidenzen mit ca. 24.4 % aller Wohnungen sehr hoch; in vielen Gemeinden des Sopraceneri werden 20 % bis deutlich über 50 % aller Wohnungen innerhalb der Bauzonen nur periodisch genutzt.[2] Denn im Tessin bauen sowohl urbane Einheimische, die sich im entlegenen Herkunftsdorf ihrer Familie ein Wochenendrefugium einrichten, als auch Auswärtige. Dass unter diesen Ferienhäusern auch wahre Preziosen der modernen Architektur sind, ist ein schwacher Trost. Sie sind die Ausnahmen. Die Mehrheit der Bauproduktion ist genauso banal wie überall sonst – doch im Kontrast zu den atemberaubend schönen Dörfern und Landschaften, die sie verschandelt, wirkt sie im Tessin noch kläglicher. Hier hat man wirklich etwas zu verlieren.

Das Ferienhaus als typologischer Eindringling

Ein Problem des Ferienhauses ist, dass es unabhängig von seiner architektonischen Qualität oft per definitionem ein Fremdkörper in seiner Umgebung ist. In seinem Wesen ist das Ferienhaus modern und urban: Das Gesellschaftsmodell, auf dem es basiert, impliziert die räumliche Trennung von Wohnen, Arbeit und Freizeit. Damit steht es im Gegensatz zu ruralen Bauformen, die diese Bereiche stets vereint haben – und die an den Orten, wo Ferienhäuser typischerweise gebaut werden, oft vorherrschen. In Bergdörfern beispielsweise stellen Ferienresidenzen meist eine typologische Innovation dar. Als solche bewirken sie eine neue Deutung des dörflichen Kontexts, die nicht immer zugunsten des Vorhandenen ausfällt. Eine zerbeulte Badewanne als Viehtränke auf der Weide oder ein Haufen alter Werkzeuge im Hinterhof zum Beispiel stören in der Nachbarschaft eines Bauernhofs überhaupt nicht; neben einem makellosen Ferienhaus samt blitzblankem Offroader dagegen wirken sie schäbig, ärmlich, unordentlich.

Diese Abwertung der bäuerlichen Umgebung stellt sich zwar auch ein, wenn Einfamilienhausquartiere auf alte Dorfkerne stossen, aber weniger ausgeprägt. Denn obwohl das Einfamilienhaus die Trennung der Lebensbereiche voraussetzt und auf das Wohnen fokussiert, bleibt es doch bis zu einem gewissen Grad mit der Wirklichkeit der Arbeitswelt verbunden. Es beherbergt nicht nur die reine Familienidylle, sondern auch praktische Vorgänge wie Hausarbeit und, dank Homeoffice, zunehmend auch Erwerbstätigkeit. Anders das Ferienhaus: Sein einziger Zweck besteht darin, einen Ort des Rückzugs aus dem Arbeitsalltag zu bieten, wo man für kurze Zeit von einem Leben ohne Mühsal träumen kann. Deshalb darf kein hässliches Detail die Illusion beeinträchtigen. Der Ausblick in die Natur oder in das romantische Dorf wird sorgfältig inszeniert, die Sicht auf moderne Infrastrukturbauten systematisch ausgeblendet – auch dann, wenn das Ferienhaus selbst auf diese Infrastruktur, etwa Zufahrtsstrassen, angewiesen ist. Polemisch formuliert: Das Ferienhaus ist dazu verdammt, die Idylle, von der es lebt, zu zerstören. Es muss stets darauf ausgerichtet sein, alles Reale auszuschalten, was das Trugbild einer idealen Welt trüben könnte – mit allen architektonischen Mitteln, zu jedem Preis und ungeachtet der Schäden, die es möglicherweise seiner Umgebung zufügt.

Blicke aus dem Norden

Angesichts dieser beklemmenden Erkenntnis ist es keine leichte Aufgabe, sich auf die gestalterische Qualität eines einzelnen Ferienhauses zu konzentrieren. So herausragend ein solcher Bau sein mag – die Frage, ob es nicht besser gewesen wäre, ihn anderswo oder gar nicht hinzustellen, schwingt immer mit. Andererseits wäre es absurd, vor lauter Scham über die Zersiedlung, die heikle Typologie und die planlos hingeklotzte Massenware die Diskussion aufzugeben und ausgerechnet über jene wenigen Bauten zu schweigen, die eine architektonische Würdigung verdienen.

Von den drei Ferienhäusern, die hier zur Sprache kommen, ist jedes auf seine Weise einzigartig, doch sie haben auch eine wichtige Gemeinsamkeit: Weder die Bauherrschaften noch die Architekten, die sie realisiert haben, stammen aus dem Tessin. Sie sind also bauliche Umsetzungen von Sichtweisen und Erwartungen, die Besucher aus dem Norden an die italienische Schweiz herantragen. Betrachtet werden sie wiederum aus zwei Perspektiven: Zum einen mit der – nun nicht mehr beschlagenen – Brille der Architekturkritikerin aus Zürich; zum anderen aus der ortskundigen Sicht von Tessiner Baufachleuten der Redaktion Archi, der Schwesterzeitschrift von TEC21. Dass weder die architektonischen Haltungen der Bauten noch die Interpretationen der Kritiker einheitlich sind, versteht sich von selbst. Trotzdem weisen die drei ausgewählten Häuser erwähnenswerte konzeptuelle Ähnlichkeiten auf.

Conradin Clavuot: Bootshaus am Lago Maggiore

Das Dorf San Nazzaro besetzt einen schmalen Streifen am Ufer des Lago Maggiore. Der Platz ist knapp; die Häuser drängen sich zwischen See und Berge. So steil ist der Hang, dass es aussieht, als ob die Siedlung langsam ins Wasser rutschen müsste, einzig aufgehalten durch die Befestigungen der Bahnlinie und der Seestrasse, die sich parallel zum Ufer zwischen die Bauten quetschen. Das Ferienhaus, das der Churer Architekt Conradin Clavuot 2012 fertiggestellt hat, steht an einem besonders beengten Ort, an dem die Kräfte von Natur und Zivilisation spektakulär aufeinanderprallen: direkt am Wasser, unmittelbar unterhalb der auf Stützmauern und Pfeilern gelagerten Uferstrasse. Oben braust der Verkehr vorbei, unten kräuselt sich der Lago Maggiore, der bei aller Schönheit nicht ganz so zahm ist wie die meisten Schweizer Seen – die Parzelle, auf der das Haus steht, wird regelmässig überschwemmt.

Clavuot hat diese Situation zum Entwurfsthema gemacht. Von der Strasse aus gesehen wirkt der Neubau wie ein Bootshaus: Er ist aufgeständert und ragt über die Wasseroberfläche, und auch die rundum verglaste Fassade wirkt wegen der naturfarbenen Holzrahmen der Fenster eher hölzern als gläsern. Eine Betontreppe führt längs des Hauses von der Strasse zum Ufer hinunter; auf etwa halber Höhe befindet sich ein Podest mit dem Eingang, dann geht es weiter hinunter in den Garten. Dort erkennt man, dass das Haus nicht auf Pilotis steht, sondern auf zwei Bügeln aus Beton, mit denen es lediglich zwei Berührungspunkte hat; weitere zwei Betonbügel stehen davor im See. Weil die Betonplatte, die den Boden des Hauses bildet, sich an den Rändern verjüngt, wirkt sie wie der Rumpf eines Boots, das auf die Bügel aufgebockt ist und auf seinem Kiel im Gleichgewicht steht.

Obwohl das Bootsthema an diesem Ort naheliegend ist, wirkt die Umsetzung nicht kitschig. Clavuot integriert auch die verwitterten Betonpfeiler, Mauern und Hangbefestigungen in seinen Entwurf, die die Strasse über die Uferlinie erheben und die Rückwand der Parzelle bilden. Der als Terrasse ausgebildete Parkplatz und die Zugangstreppe wirken ebenso pragmatisch hinzugefügt wie die glitschige alte Betontreppe, die von der Strasse zum benachbarten Freibad hinunterführt. Weil das Haus hoch über dem Boden schwebt, entsteht darunter ein schattiges, feuchtes Mini-Idyll, das nahtlos in den Wildwuchs am Fuss der Stützmauer übergeht. Bilder, Themen und Zitate überlagern sich zu einem stimmungsvollen Ganzen.

Nur wenige Schönheitsfehler gibt es – etwa dass die Auflagepunkte des Hauses auf den Bügeln einseitig verstärkt wurden oder dass das kleine Treppenpodest vor dem Eingang gleich dick erscheint wie die Bodenplatte des Hauses. Im Innern dagegen zieht sich die Eleganz durch. Die Räume sind rund um einen Funktionskern organisiert; vom Wohnzimmer blickt man auf den See, die Schlafzimmer sind zur Strasse oder zum Nachbargrundstück hin orientiert. Zwei Details fallen besonders auf: die Höhe der Räume, die auch schmale Flure zu lichtdurchfluteten Passagen macht, und der gezielte Einsatz des Holzes im Innenausbau. An sehr vielen Stellen – aber nicht überall – ist der Sichtbeton der tragenden Wände mit Holz überzogen, das gleichsam eine honigfarben schimmernde, warme, samtige Tapete bildet. Insbesondere der Wohnbereich ist als holzverkleidete Nische ausgebildet. Mit dem Rücken an diese verfeinerte Oberfläche gelehnt, kann man bequem auf den stürmischen See hinausblicken.

Bearth & Deplazes: Festung gegen die Hässlichkeit

Der Genuss, von einem sicheren Rückzugsort in eine wilde Landschaft hinauszublicken, durchdringt auch das Haus in Mergoscia, das Bearth & Deplazes Architekten aus Chur errichtet haben. Hier ist dieses Thema fast allgegenwärtig. Das Haus ist vollständig in einen steilen Rebhang hineingegraben. Der Eingang erfolgt durch eine Türe, die sich unten, auf der Höhe der Zufahrtsstrasse, in einer alten Trockenstein-Befestigungsmauer öffnet. Eine lange, schmale Kaskadentreppe führt unterirdisch nach oben. Wenn man wieder unter freiem Himmel auftaucht, findet man sich in einer anderen Welt wieder: auf einer in den Hang geschnittenen Terrasse, rechts und links mächtige Stützmauern aus Sichtbeton, vor sich die strenge Hauptfassade. Vor dem vollflächig verglasten Erdgeschoss steht eine quadratische Stütze, die ein Vordach trägt und auf den ersten Blick unverständlich massiv wirkt, im Obergeschoss gliedern vier französische Fenster die Sichtbetonoberfläche.

Im Innern offenbart sich der räumliche Reichtum, von dem die unterirdische Treppe eine Vorahnung vermittelt hat. Das Erdgeschoss besteht hauptsächlich aus einem Wohn- und Essraum, der sich wie eine private Theatergalerie der grossartig inszenierten Aussicht zuwendet. An der Rückwand aus Sichtbeton befindet sich – auch hier – eine mit Holz verkleidete Nische. Aus der Tiefe dieser Loge erblickt man ein genau komponiertes Bild: Die Seitenmauern der Terrasse und das Vordach wirken wie ein Objektiv, das auf einen ausgewählten Ausschnitt der fernen Bergkulisse fokussiert. Im Gegenlicht verschwinden die filigranen Rahmen der raumhohen Verglasung, und die mittlere Stütze erscheint schlanker und eleganter als von aussen; nun ist sie gerade noch dominant genug, um die perspektivische Staffelung zu unterstreichen.

Hinter der Nische führt eine einläufige Treppe ins Obergeschoss hinauf. Auch dieser Aufstieg ist ein Erlebnis: Das Treppenhaus aus Sichtbeton ist ein langer, schmaler, fast acht Meter hoher, zenital beleuchteter Raum. Der Eindruck ist überwältigend, wie wenn man sich ins Innere einer Staumauer wagt – was de facto nicht ganz falsch ist, weil man das ganze Haus als erweiterte Befestigungsmauer im Hang betrachten kann. Im Obergeschoss setzt sich das perspektivische Spiel fort: Die tiefen Laibungen der Fenster geben kleine, vertikale Portionen des Panoramas frei, die noch ferner erscheinen, als sie sind, weil die Raumhöhe aufgrund der Dachschräge nach hinten zunimmt.

Im ganzen Haus herrscht kontemplative Ruhe. Das liegt an den extremen Proportionen der Räume, die schmal und hoch in die Höhe streben, an der Symmetrie der Hauptfassade und an der Materialisierung. Zu sehen gibt es fast nur Sichtbeton, der vor Ort in kleinen Mengen gemischt wurde, kombiniert mit massivem Bündner Nussbaumholz für die Möbel und die Ausfachungen der Nischen. In den Badezimmern und an der Wasserstelle auf der Terrasse wurde anstelle des Holzes glitzernder, weisser Cristallino-Marmor wie eine Intarsie in den Beton gefügt. Die Atmosphäre des ganzen Gebäudes ist still und erhaben.

Umso frappanter ist der Kontrast zur Umgebung. Steht man am vorderen Rand der Terrasse, sieht man nicht nur das tief unten liegende Verzasca-Tal, den glitzernden See und den Monte Tenero, sondern auch die Nachbarbauten: gewöhnliche und eigentlich ganz nützliche Häuser (eines davon enthält den Parkplatz, der es ermöglichte, beim Neubau auf eine Tiefgarage zu verzichten), aber alles andere attraktiv. Um die Aussicht zu geniessen, muss man sich nach hinten zurückziehen, mit dem Rücken zur Wand in einem Haus, das sich wie eine Festung gegen die unerträgliche Hässlichkeit der Zivilisation in den Berg stemmt. Die innere Schönheit und der fantastische Ausblick sind teuer erkauft: Um sie zu ermöglichen, brauchte es einen unübersehbaren Einschnitt in den Rebhang. Das Haus ragt zwar nicht über den Boden hinaus, aber es lädiert die Bergflanke ähnlich brutal wie ein eingezogener Balkon ein historisches Giebeldach. Der Eingriff in die Landschaft ist architektonisch zwar ungleich intelligenter gelöst als bei den Nachbarbauten, aber er ist ebenso massiv.

Sergison Bates: vertraut und verfremdet

Im Gegensatz zu diesem Kraftakt strebt das Ende 2014 fertiggestellte Ferienhaus von Sergison Bates nach kultivierter Normalität. Es steht im historischen Dorfkern von Monte, einem Weiler von Castel San Pietro oberhalb von Mendrisio. Die eng aneinander gedrängten Häuser wurden über die Jahrhunderte laufend transformiert, sie zeugen von Enge und knappen Ressourcen; doch der Ort trägt auch unübersehbare Spuren jener Stuckateure, die in Norditalien zu Ruhm gekommen und manchmal in ihre Herkunftsdörfer zurückgekehrt waren. Die Piazza ist schön proportioniert, und es gibt eine eindrückliche Barockkirche.

Auch der Bau, den Sergison Bates in ein Ferienhaus verwandelt haben, hat eine lange und wechselvolle Geschichte. Über dem Eingang an der Strassenfassade prangt eine Madonna; die Stuckverzierung ist ein Ex Voto, das im 17. Jahrhundert nach einer Pest angebracht wurde. Diese Fassade wurde im Rahmen des Umbaus nur wenig verändert. Die östliche, zu einem kleinen abgetreppten Platz orientierte Ansicht dagegen ist neu. Dieser Teil des Hauses war in einem schlechten Zustand. Anfang des 20. Jahrhunderts hat man an der Fassade eine Treppe hinzugefügt, die Holzloggia im Erdgeschoss zugemauert und jene im Obergeschoss umgebaut. Diese ausserhalb der Fassade gelegene Raumschicht haben Sergison Bates abgebrochen und ersetzt. Das Untergeschoss, das wegen des steilen Hangs auf dieser Seite ebenerdig ist und ein Gästezimmer enthält, erhielt eine grosse Öffnung; im Erd- und Obergeschoss wurden neue Loggien angebaut.

Der Eindruck, den diese Ansicht des Hauses vermittelt, ist vielschichtig und verwirrend. Auf den ersten Blick fällt nur auf, dass die Loggien neu – oder besser: neuer als jene der Nachbarhäuser – sein müssen; doch aus welcher Zeit sie stammen, bleibt rätselhaft. Die gemauerten Stützen, betonierten Böden und recht massiven Proportionen verweisen auf die 1970er-Jahre; auch der grobkörnige helle Verputz evoziert diese Zeit, doch in Wirklichkeit ist er von der Oberfläche der barocken Kirche inspiriert; das feingliedrige Geländer wiederum erinnert mit seinen abwechslungsweise gekippten Staketen an die 1950er-Jahre. Das Gebäude ist als neu erkennbar, aber es scheint auch über lange Zeit gewachsen zu sein. Es ist der Effekt, den man in der Schweiz von einigen Werken der analogen Architektur kennt (vgl. TEC21 37/2015 und 38/2015): Aus vielen alltäglich-banalen Einzelheiten, die scheinbar beiläufig zusammengefügt wurden, entsteht ein vertrautes Bild, das erst auf den zweiten Blick durch kleine Verfremdungen und Irritationen zu verstehen gibt, dass es bei Weitem nicht so naiv ist, wie es erscheinen mag.

Im Innern des Hauses setzt sich dieses Spiel mit dem Vorgefundenen fort. Die neu hinzugefügten Wände sind aus hellem Holz, im Unterschied zu den massiven Mauern und dunklen Balken des Altbaus. Sie schmiegen sich massgeschneidert an den Bestand, gleichen dessen Unregelmässigkeiten aus und betonen sie gleichzeitig. Auch hier gibt es Details, die belegen, mit welcher fast manieristischen Sorgfalt der Dialog zwischen Alt und Neu gepflegt wurde – zum Beispiel die neuen Fussleisten, die bei den alten Mauern aufgesetzt sind, bei den neuen Holzwänden aber mit deren Oberfläche verschmelzen. Die alten Fensterlaibungen, die sich nach aussen verengen, haben die Architekten erhalten; teilweise haben sie die Schiefen und Schrägen leicht überhöht und bei neuen Einbauten wie der Treppe wieder aufgegriffen. Da im Obergeschoss die Zwischendecke zum Estrich entfernt und das Dach erneuert wurde, kommt hier die Dachschräge noch hinzu.

Geborgenheit, Einkehr und Schönheit

So unterschiedlich diese drei Häuser sind, sie haben auch einiges gemeinsam. Erstens die gezielte Verwendung von Holz als «Weichzeichner», um in einem mineralischen Gehäuse – Sichtbeton oder Mauerwerk – wohnliche Nischen zu gestalten. Wie ein Futteral schmiegt sich das Holz an die Oberflächen, es schimmert sanft in Kombination mit Polstern und Kissen. Obwohl die Bauten zurückhaltend ausgestattet sind, kommen sie nicht ohne ein gewisses Mass an Cocooning aus; und das Material, das Geborgenheit vermitteln soll, ist Holz.

Eine zweite Gemeinsamkeit sind die überhohen Räume, deren Proportionen darauf ausgelegt sind, eine Stimmung der Ruhe und Ausgewogenheit zu erzeugen, die den kontemplativen Rückzug aus der Welt erleichtert. Das geht stellenweise so weit, dass der Rückzug einen mystischen Charakter erhält. Ob intendiert oder nicht, dieser Effekt ist in allen drei Häusern spürbar – bei Clavuot nur sehr diskret, bei Bearth & Deplazes ausgeprägter. Die Treppen etwa sind dort nicht nur eindrücklich, sie führen auch zum Licht, und selbst das Badezimmer im Obergeschoss scheint in den Himmel zu streben. Auch Sergison Bates haben ein Giebelfenster freigelegt, durch das ein schmaler Sonnenstrahl von oben ins Wohnzimmer fällt und aus der Enge des Dorfs in die Weite des Himmels weist. Kein Zweifel: Tessiner Ferien sind nicht nur eine Chance, die Arbeit zu vergessen und sich den Freuden des Nichtstuns hinzugeben. Sie scheinen für Nordländer manchmal auch eine ernsthafte, geradezu erhabene Angelegenheit zu sein.

Und der Umgang mit dem Kontext? Wenig erstaunlich ist, dass alle drei Häuser mit sorgfältig komponierten Ausblicken aufwarten: auf den See, die Berge, den historischen Dorfkern – und auf möglichst wenig Modernes. In Mergoscia kulminiert dieses Bestreben darin, dass der Neubau den Blick auf seine Nachbarschaft komplett verweigert. Angesichts von deren Banalität mag das verständlich sein; doch die architektonische Geste, der es für diese Einkehr bedurfte, war kräftig. Im Gegensatz dazu fügt sich das Haus in Monte diskret in den Dorfkern ein und fokussiert auf ausgewählte Ansichten der historischen Umgebung. In San Nazzaro schliesslich war alles versammelt: Dorfkern, Infrastrukturbauten, Verkehr, Bergpanorama und die Weite des Sees. Es ist bemerkenswert, wie gut es Conradin Clavuot gelang, seinen Entwurf nicht nur auf die Seesicht auszurichten, sondern auch an Land einen angenehmen Ort zu schaffen, der die rauen und pragmatischen Aspekte der Umgebung nicht negiert.

[Diese vier Texte zu Tessiner Ferienhäusern sind zuerst erschienen in: Archi 1/2015 «Vacanze sudalpine», Februar 2015. In jener Ausgabe von Archi finden sich weitere Artikel zum Thema – nachzulesen unter: www.espazium.ch/archi/archivio/2015/1]

Anmerkungen:

[01] Statistischer Atlas der Schweiz, Zahlen von 2012.

[02] Bundesamt für Statistik, Zahlen von 2000.TEC21, Fr., 2015.12.18

18. Dezember 2015 Judit Solt