Editorial

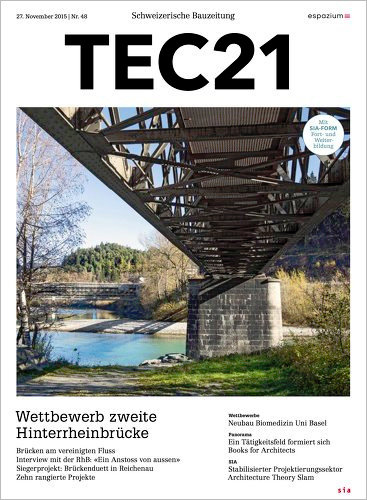

Die Rhätische Bahn (RhB) braucht in Reichenau eine zweite Eisenbahnbrücke über den Hinterrhein, um den Zugverkehr flüssiger gestalten zu können. Der Neubau soll die 1895 erstellte und heute instandsetzungsbedürftige Stahlfachwerkbrücke entlasten. Sie ist die Schaltstelle für Züge von und nach Thusis beziehungsweise aus der und in die Surselva. Die RhB möchte die neue Brücke von 2017 bis 2018 bauen und die bestehende Konstruktion im Anschluss instand setzen. Weil die Projektierung in der historisch bedeutenden Umgebung eine anspruchsvolle Planungsarbeit ist, führte die RhB einen Projektwettbewerb im Sinn des SIA durch, den ersten in ihrer Geschichte. 42 Teams nahmen die Herausforderung an.

Seit Ende September steht fest, wer mit welchem Projekt gewonnen hat: Das internationale Team bestehend aus Flint & Neill Ingenieure, WaltGalmarini Ingenieure, Dissling Weitling Architekten und Hager Partner Landschaftsarchitekten ergänzt den eindrücklichen und einprägsamen Ort mit einer V-Stiel-Brücke. Die Jury überzeugte insbesondere die Einheit der neuen Brücken, die die historische für sich stehen und wirken lassen. Dabei bestärkt die statische Konzeption das gestalterische Bild.

Die Brückentexte der vorliegenden Ausgabe verfasste Bauingenieurin und Jurymitglied (Ersatz-Jurorin) Clementine Hegner-van Rooden für uns. Das erlaubt uns einen vertieften Blick auf den Wettbewerb.

Daniela Dietsche, Redaktorin Ingenieurwesen/Verkehr

Inhalt

AKTUELL

07 Wettbewerbe

Spielerisch statt schnörkellos

11 Panorama

Urban Forestry | Books for Architects | espazium.ch neu

15 VITRINE

Neue Raumoberflächen

16 Stabilisierter Projektierungssektor | Architecture Theory Slam in der Arena | Fort- und Weiterbildung

20 Veranstaltungen

THEMA

22 Wettbewerb zweite Hinterrheinbrücke

22 BRÜCKEN AM VEREINIGTEN FLUSS

Clementine Hegner-van Rooden

Die Rhätische Bahn lancierte kürzlich ihren ersten formellen Wettbewerb im Sinn des SIA.

25 «EIN ANSTOSS VON AUSSEN»

Clementine Hegner-van Rooden

Jurymitglied Karl Baumann von der Rhätischen Bahn erklärt, warum sich der Wettbewerb gelohnt hat.

28 BRÜCKEN DUETT

Clementine Hegner-van Rooden

Ausschnitte aus dem Jurybericht verdeutlichen die Wahl des Siegerprojekts.

AUSKLANG

34 STELLENINSERATE

37 IMPRESSUM

38 UNVORHERGESEHENES

«Ein Anstoss von aussen»

Was motivierte die Rhätische Bahn, einen Wettbewerb zu lancieren? Hält die historische Hinterrheinbrücke den künftigen Belastungen stand? Karl Baumann, Leiter Kunstbauten der RhB Infrastruktur, nimmt Stellung.

TEC21: Herr Baumann, Reichenau ist topografisch und baugeschichtlich eine aussergewöhnliche Landschaft (vgl. «Brücken am vereinigten Fluss»). Die Stahlbrücke der Rhätischen Bahn (RhB) ist als Teil des Ensembles zu erhalten. Woran orientieren Sie sich?

Karl Baumann: Die RhB hat vor einigen Jahren zusammen mit der Denkmalpflege Graubünden und Jürg Conzett das Dokument «Umgang mit bestehenden Brücken» erarbeitet. Dieses Dokument dient uns als Leitfaden für alle Massnahmen bei Instandsetzungen oder beim Ersatz von Brückenbauwerken. Die Hinterrheinbrücke Reichenau wird in diesem Dokument als eine Rarität von sehr hohem denkmalpflegerischem Wert bezeichnet. Es war somit von Anfang an klar, dass sie nach Möglichkeit zu erhalten ist. Die RhB hat deshalb 2010 die Durchführung einer Sonderinspektion mit einer statischen Nachrechnung der Hinterrheinbrücke in Auftrag gegeben.

Mit welchem Ergebnis?

Die 120 Jahre alte Brücke soll für insgesamt rund 5 Millionen Franken instand gesetzt und mit einem neuen Korrosionsschutzsystem versehen werden. Die Instandsetzungsarbeiten beinhalten den Ersatz der sekundären Stahlkonstruktion, was in diesem Umfang nur während eines mehrmonatigen Betriebsunterbruchs realisierbar ist.

Die historische Brücke rückzubauen war nie ein Thema?

Nicht, seit wir ihren immateriellen Wert kennen. So steht auch die Frage eines späteren Abbruchs im Moment nicht zur Diskussion. Mit entsprechenden Massnahmen lässt sich ein solches Bauwerk auch noch länger als 70 Jahre in Betrieb halten. Zum Beispiel wäre es heute undenkbar, den Eiffelturm oder die Golden-Gate-Brücke abzubrechen.

Was hat die RhB dazu bewogen, erstmals in ihrer Geschichte einen formellen Wettbewerb zu lancieren?

Die Projektierung einer zweiten Bahnbrücke neben der bestehenden Fachwerkbrücke in der historisch bedeutenden Umgebung von Reichenau, genau beim Zusammenfluss von Vorder- und Hinterrhein, ist nach Beurteilung der RhB eine äusserst anspruchsvolle Planerarbeit. Für solche Aufgaben eignet sich das Werkzeug eines Wettbewerbs.

Im Wettbewerbsprogramm wurden drei betrieblich gleichwertige Linienführungen vorgeschlagen. Wie begründen Sie deren Lage?

Ursprünglich war die RhB davon ausgegangen, dass die zweite Hinterrheinbrücke auf der Nordseite liegen müsse, da das bestehende Bauwerk in der Ansicht fast ausschliesslich von Süden wahrgenommen wird. Während der Vorbereitung der Grundlagen für den Projektwettbewerb mussten wir unsere Meinung aber revidieren. Wasserbauliche, denkmalpflegerische und betriebliche Gründe sprechen eindeutig für eine Lage auf der Südseite. Die geschwungene Linienführung C war ursprünglich die einzige Linienführung, vorrangig um aus bautechnischen Gründen einen genügend grossen Abstand zwischen neuen und alten Pfeilern bzw. Widerlagern zu schaffen.

Die gerade Linienführung A parallel zur bestehenden Brücke kam später hinzu. Wir beliessen beide Varianten, weil wir zum damaligen Zeitpunkt keine schlüssigen Gründe für den Ausschluss der einen oder anderen Variante hatten. Unsere Unschlüssigkeit widerspiegelt die Linienführung B. Sie ist ein Kompromiss zwischen A und C und ist als solcher auch in den Eingaben zu erkennen.

Aus den Eingaben ging hervor, dass die Linienführung A nach einer konstruktiven Annäherung und C nach einer gewissen Eigenständigkeit der neuen Brücke «verlangt». Die Linienführung B wurde selten eingegeben. Das Siegerprojekt zeichnet sich durch eine Eigenständigkeit auf der Linienführung C aus, wobei das Siegerteam betont, dass die beiden Brücken dennoch ein Ensemble bilden (vgl. «Das Siegerteam und sein Vorschlag», Kasten unten). Sehen Sie als Bauherrschaft das neue Brückenduo ebenfalls als Ensemble?

Die RhB ist der Meinung, dass das neue Bauwerk «Sora Giuvna» klar Bezug auf die bestehende Fachwerkbrücke nimmt. Natürlich reagiert das Projekt nicht spezifisch auf ein eigentliches Brückenduo. Dies ist mit der 1963 dazugekommenen Überführung über die A13 nicht mehr möglich. Vielmehr besticht das Projekt mit einem einheitlichen Tragwerkskonzept, das sowohl die grosse Spannweite über den Hinterrhein als auch das etwas kleinere, aber in der Bauwerkshöhe stark eingeschränkte Feld über der A13 überbrückt. Diese Eigenheit ist nur bei ganz wenigen Projekten vorhanden.

Mit der schlanken Trägerhöhe von 1.70 m und der Ausbildung eines leicht nach oben versetzten Trogquerschnitts gelingt es ausserdem, die bestehende Fachwerkbrücke fast vollständig frei sichtbar zu belassen. Das ist schliesslich das gewünschte Zusammenspiel, das die beiden Brücken zum Ensemble werden lässt.

Ich persönlich begrüsse die Linienführung C zudem noch wegen zweier weiterer Aspekte: Sie bewirkt eine leichte Entflechtung der engen Platzverhältnisse im Bereich der A13-Überführung, und der Respektabstand zum bestehenden Bauwerk ermöglicht unseren Fahrgästen bei der Überfahrt über die neue Brücke einen Blick auf das alte Tragwerk. Schliesslich nutzen viele Touristen unsere Bahn.

Das Siegerprojekt stammt von einem internationalen Team. Die RhB gilt als regional verortet. Ist das ein Widerspruch?

Ich habe mich während der Jurierung immer wieder gefragt: Wer könnte der RhB eine solche Stahlbrücke mit V-Stielen anbieten? Und im ersten Moment nach der Couvertöffnung war ich überrascht, dass es ein internationales Team ist. Wir haben – das darf ich ehrlich sagen – mit Bedauern zur Kenntnis genommen, dass unter den preisgekrönten Projekten keine einheimische Firma ist. Dies, obwohl im Kanton Graubünden mehrere gute Firmen vertreten sind, die ihre Kompetenz bei verschiedenen Projekten immer wieder beweisen.

Es stellen sich Fragen, die ich so (noch) nicht beantworten kann: Zeigt dieses Resultat nicht auch auf, dass manchmal eine etwas grössere Weitsicht sinnvoll und nötig ist? Hat die Wettbewerbsaufgabe dazu geführt, dass neue Ideen angeboten wurden – V-Stiel-Brücken, Stahllösungen, integrale Brückenprojekte? Haben sich die lokalen Anbieter nicht getraut, bisher wenig bekannte Konzepte anzubieten? Ist der Markt Graubünden zu stark abgeschottet und demzufolge weniger offen?

Vermutlich hat die Offenheit, die wir mit dem Wettbewerb sichergestellt haben, dazu geführt, dass wir nun andere Lösungen präsentiert erhielten, als wir das im Bündnerland gewohnt sind. Es könnte durchaus sein, dass regional verankerte Firmen in erster Linie auf eine gute technische Qualität und auf gut funktionierende Bauvorgänge achteten. Hingegen fehlten leider wirklich gute Lösungen, die der Erwartungshaltung der RhB standhielten.

Ein Anstoss von aussen dürfte nicht schaden. Zumal es sich beim Siegerprojekt nicht einfach nur um eine gute Idee handelt. Das Projekt ist durchdacht und zeigt, dass es von erfahrenen Stahlbauern erarbeitet wurde. Man spürt die Sicht des Ingenieurs und die Sicht des Architekten. Beides vereint sich zu einem einheitlichen Gesamtbauwerk.

Wir sind als Bauherrschaft mit den eingereichten Projekten sehr zufrieden und anerkennen den grossen Einsatz aller Teilnehmenden. Die Wertschätzung möchten wir auch mit dem ausführlichen Jurybericht äussern. Wir hoffen, damit etwas zur künftigen Entwicklung im regionalen und nationalen Ingenieurbau beigetragen zu haben.TEC21, Fr., 2015.11.27

27. November 2015 Clementine Hegner-van Rooden

Brückenduett

Die zweite Hinterrheinbrücke ist eine Stahltrogkonstruktion mit V-Stielen, die die historische Fachwerkbrücke gut sichtbar belässt. Auszüge aus dem Jurybericht zeigen, dass sie dem Bestand mit Respekt begegnet.

Der rätoromanische Name «Sora Giuvna» steht für das Siegerprojekt der zweiten Hinterrheinbrücke Reichenau. Mit ihm werden künftig inklusive der A13-Überführungen nur zwei Hinterrheinbrücken stehen: die heutige und ihre «junge Schwester», die den Rhein einspurig und die A13 doppelspurig überquert. Diese starke Konzeption bestimmt das ganze Projekt.

Stahlkasten auf V-Stielen

Das Siegerteam schlägt für die neue Brücke eine Stahlkasten-Trogkonstruktion über Rhein und A13 vor, die von V-Stielen getragen wird. Zwei seitlich der Gleise angeordnete dickwandige, steifenlose Stahlkästen tragen eine halb versenkte orthotrope Fahrbahnplatte. Ihre Höhe ist konstant über die ganze Brückenlänge. Über den Hauptpfeilern sind sie mit ebenfalls stählernen V-Stielen unterstützt – diese ragen jeweils wie vier Finger aus den Betonpfeilern. Die Schlankheit der Hauptträger ist so gewählt, dass die im Lichtraumprofil eingeschränkte Überquerung der A13 gut möglich ist, die Träger die bestehende Brücke jedoch kaum überragen.

Die jeweils vier Stiele treffen sich auf einer Auflagerplatte auf den Köpfen der beiden Hauptpfeiler. Diese Pfeiler korrespondieren in Form, Lage und Ausrichtung mit den Natursteinpfeilern der historischen Brücke. Das Siegerteam setzt die neuen Hauptpfeiler östlich und westlich des Hinterrheins flussaufwärts in die Flucht der bestehenden Pfeiler, wie in den Rahmenbedingungen gefordert. Der Übergang von den Stahl-V-Stielen zum Betonpfeiler wiederum nimmt die untere Kante des Stahlfachwerks der historischen Brücke auf.

Die neue Brücke besitzt zwischen Rhein und A13 kein Widerlager, sondern einen weiteren Pfeiler. Wegen der engen Platzverhältnisse ist er als V-Stiel parallel zur A13 gedreht. Eine – gemäss Jurybericht – reizvolle Idee, die das Platzproblem elegant löst, dem Grundkonzept der V-Stiel-Stützung treu bleibt und den Blick von der Autobahn auf das bestehende Widerlager frei lässt. Ausserdem wird die neue Hinterrheinbrücke über die A13 so erweitert, dass sie beide Gleisstränge umfasst. Sechs Felder der insgesamt siebenfeldrigen neuen Brückenkonstruktion dienen der Südspur der Rhätischen Bahn (RhB), und ein Feld ist für die Nordspur vorgesehen.

Aus einem Brückentrio oder gar -quartett wird so ein übersichtliches und reduziertes Duett. «Die bestehende Betonbrücke und die Stützmauer östlich des Widerlagers der alten Stahlfachwerkbrücke werden zurückgebaut. Damit definiert sich die historische Stahlbrücke als die zuerst gebaute, und die Vielfalt der Brückenlandschaft wird reduziert», bekräftigt das Siegerteam.

Bezug zwischen Alt und Neu

Mit der gewählten leicht geschwungenen Linienführung C erhält die neue Brücke den grösstmöglichen Abstand zur bestehenden, was ihre Eigenständigkeit betont. Dennoch nimmt sie Bezug auf die historische Konstruktion (vgl. «Das Siegerteam und sein Vorschlag», Kasten unten). Zudem lässt «Sora Giuvna» mit ihrer transparenten Konstruktion – dem schlanken parallelgurtigen Balken und den relativ schmalen V-Stielen – einen weitgehend freien Blick auf die bestehende Brücke zu. Schliesslich verweist die neue auch durch die Wahl des Materials Stahl auf die alte. Sämtliche Stahlteile sind in heller Farbe im Ton der bestehenden Fachwerkbrücke lackiert.

Da die beiden Brücken ein Ensemble bilden, trotzdem aber klar eigenständige Bauwerke sind, ist gemäss den Projektierenden keine farbliche Differenzierung nötig. Die Betonelemente sollen analog zum umgebenden Gesteinsmaterial eine hellgraue Farbe und eine glatte Oberfläche erhalten.

Landschaftliche Eingriffe

Heute dominieren massive, mehrere Meter hohe Stützmauern den östlichen Hang zum Plong Vaschnaus über dem Bahnhof Reichenau-Tamins. Darin eingeschnitten verlaufen auf unterschiedlichen Niveaus Strasse, Bahnlinie und Fussweg. Der Entwurf ersetzt die obere Stützmauer und sieht stattdessen eine bepflanzte Steilböschung der Neigung 1 : 1 unter und über dem Polenweg vor. Der notwendige Hangabtrag von 31 000 m³ – etwa die Hälfte des jährlichen Abbaus im Steinbruch Plong Vaschnaus nebenan – soll für die Rekultivierung ebendieser Kiesgrube verwendet werden.

Auf der Südwestseite ist eine Verbreiterung des Damms unvermeidlich. Sie nimmt Richtung Rhein kontinuierlich zu. Der parallel zum Damm führende Fahrweg wird verlegt und die dort bestehende Wildhecke längs der Böschung ersetzt.

Die markante, geneigte Natursteinmauer auf der Ostseite der A13 wird heute durch den hohen, vertikalen Betoneinsatz abrupt unterbrochen. Das Siegerprojekt sieht deshalb vor, das Brückenende der Churer Seite auf einen knapp in die bestehende Natursteinmauer eingelassenen Auflagerkörper zu legen. Die Mauer läuft künftig ungestört unter der neuen Brücke durch.

Auf der Westseite der Nationalstrasse soll eine Betonmauer das Auflagerbauwerk zwischen bestehender Fachwerkbrücke und A13-Überführung begrenzen. Beide Mauern entlang der Strasse fügen sich an den durch die A13 vorgenommenen Hangdurchschnitt. Gleichzeitig bilden sie zusammen mit der V-förmigen Stütze parallel zur Strasse einen sich weitenden Trichter, der den Verkehr zielgerichtet durch das Strassenengnis führt.

Beruhigte Situation

«Sora Giuvna» schaffe Ordnung, schreibt die Jury in ihrem Bericht. Sie tut dies sowohl bezüglich konstruktiver als auch landschaftlicher Aspekte. Die Massnahmen beruhigen die Landschaft oberhalb der Bahngleise, und weil unterhalb der Bahnlinie so viel passiert, wirkt sich der Effekt positiv auf das gesamte Landschaftsbild aus. Jürg Conzett, Bauingenieur und Mitglied der Wettbewerbsjury, verdeutlicht: «Ganz allgemein sind bergseitige Stützmauern heiklere Elemente als talseitige Mauern, weil sie eine ‹Wunde› in der Hügellandschaft bedecken.»

Zwar habe der Schweizer Architekt Rino Tami (1908–1994) bei der Planung versucht, die Stützmauer als «Gebäude» erscheinen zu lassen, indem er die Oberkante parallel zum Verkehrsweg führte. Doch dies bedinge eine gewisse Länge der Mauer im Verhältnis zur Höhe. Die gegenwärtige, eher kurze und hohe Mauer zeige den Schnitt in die Landschaft etwas zu deutlich auf, gibt Conzett zu bedenken. «Hingegen wird die Landschaft ohne Mauer so erscheinen, als hätte man die Bahnlinie an eine bestehende Felswand herangebaut.»

Andreas Galmarini von WaltGalmarini, Mitglied des Siegerteams, betont wiederum: «Vom ingenieurspezifischen Standpunkt her haben wir versucht, die Tragkonstruktion schlicht zu halten, um der Dauerhaftigkeit und der Unterhaltsfreundlichkeit gerecht zu werden und um eine ausgewogene Balance zwischen Neu und Alt zu finden.»

Die Auslegungen im ausführlichen Jurybericht überzeugen (vgl. «Jurybericht», Kasten unten). Die Argumente des Preisgerichts sind gerade auch deshalb plausibel, weil sich die Jurymitglieder nicht durch Visualisierungen beeinflussen liessen. Sie stützten ihre Beurteilung auf Gipsmodelle, die aus allen Blickwinkeln begutachtet werden konnten.TEC21, Fr., 2015.11.27

27. November 2015 Clementine Hegner-van Rooden