Editorial

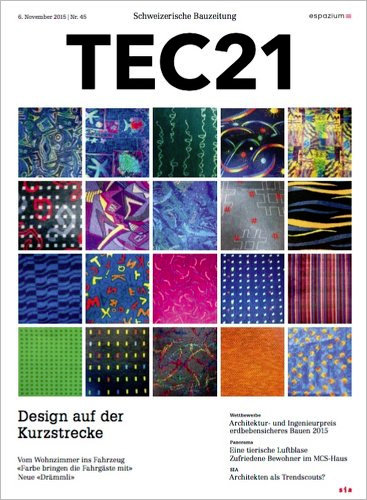

«Das Schöne am Verkehr ist: Man ist mitten im Leben», sagt einer unserer Interviewpartner in diesem Heft. Fakt ist: Wir alle fahren Tram, Zug, S-Bahn. Das Design ist jedoch für die meisten Fahrgäste Nebensache.

Dabei sind Fahrzeuge des öffentlichen Verkehrs eine hochkomplexe Gestaltungsaufgabe an der Schnittstelle zwischen Innenraumdesign und Ingenieurtechnik: Individuelles Wohlbe nden trifft auf Beförderungspflicht; Anforderungen an Brandschutz, Sicherheitstechnologie, Materialtechnik und Hindernisfreiheit treffen auf ein zunehmendes Komfortbedürfnis. Nicht zu vergessen die Kompatibilität zweier unterschiedlicher Zeitschienen – Fahrgäste und Chauffeure verbringen jeweils nur eine relativ kurze Zeitdauer im Fahrzeug, die Kompositionen selber sind aber mehrere Jahrzehnte im Einsatz.

Aktuell laufen in mehreren Schweizer Städten Beschaffungsverfahren von Tramkompositionen und S-Bahnen. Die erste Generation, meist aus den 1970er-Jahren, muss ersetzt werden. Grund genug, einen Blick auf die Projekte zu werfen und nachzufragen: Wie läuft ein solches Verfahren ab? Was sind aktuelle Trends? Wie exibel sind technische Vorgaben handhabbar?

Wer sich vertieft mit dem Thema beschäftigen möchte, dem sei eine Veranstaltung ans Herz gelegt: Am ersten Novemberwochenende findet in Prag die jährliche «Railway Interiors»-Konferenz und -Messe statt. Dort sitzt man schon heute in den Zügen von morgen.

Tina Cieslik, Daniela Dietsche