Editorial

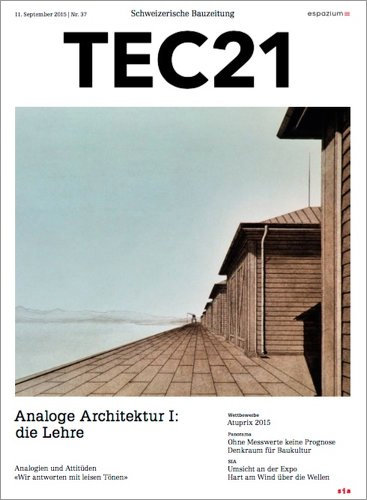

Sie war die schweizerische Antwort auf die Spätmoderne und hat die Lehre an den Hochschulen geprägt: Die Analoge Architektur ist eine der bedeutendsten autochthonen Architekturströmungen der Schweiz. Und sie bildet eine Gegenposition zum Minimalismus der berühmten «Swiss Box».

Ihren Anfang nahm die Analoge Architektur am Lehrstuhl von Fabio Reinhart an der ETH Zürich (1983–1991). Zwei seiner Assistenten, Miroslav Šik und Luca Ortelli, hielten die Studierenden an, vergessene Referenzen aufzugreifen: zunächst die Klassiker, die zu jener Zeit global wiederentdeckt wurden – wie zum Beispiel Gunnar Asplund und Sigurd Lewerentz. Deren Monografien lagen

als ungehobene Schätze in den Bibliotheken der Hochschulen. Doch die «Analogen» gingen noch weiter: Sie flochten ebenso unscheinbare, anonyme Architekturen in ihre Entwürfe mit ein. Der Ort mit seiner spezifischen Stimmung hielt Einzug in die Projekte, durch die Verfremdung entstanden fantastische Neuschöpfungen – und Poesie. Diese Entwurfsmethode ist heute praktisch an jeder Schule verbreitet. Doch hat die Analoge Architektur auch einen Niederschlag in der Realität gefunden?

Diese und die kommende Ausgabe von TEC21 untersuchen die «Analogen». Das vorliegende Heft beleuchtet das Umfeld der Entstehung, nächste Woche ist der Blick auf die Gegenwart gerichtet und somit auf die Wirkung der Analogen Architektur. Durch beide Hefte begleiten uns fünf damalige Studenten: in dieser Ausgabe mit Bildern von ihren Studienprojekten, in einer Woche mit einem Interview und aktuellen Bauten.

Die Redaktion

Inhalt

07 WETTBEWERBE

Mit gutem Beispiel voran

12 PANORAMA

Ohne Messwerte keine Prognose | Erhöhte Klimalasten beim 3-fach-Isolierglas | Denkraum für Baukultur

18 VITRINE

Aktuelles aus der Bauindustrie | Weiterbildung

21 «UMSICHT AN DER EXPO»

Planer bleiben gelassen | Hart am Wind über die Wellen

27 VERANSTALTUNGEN

28 ANALOGIEN UND ATTITÜDEN

Ákos Moravánszky

Die Analoge Architektur verweist ebenso auf Aldo Rossis città analoga, wie sie Philosophie und Theologie streift. Wie verortet sich die Architekturströmung der 1980er-Jahre zwischen Zeitgeist und Theorie?

34 «WIR ANTWORTEN MIT LEISEN TÖNEN»

Marko Sauer

Miroslav Šik gilt als der Spiritus Rector der Analogen Architektur. Im Gespräch erläutert er, welche Motive ihn und seine Mitstreiter antrieben – und was ihn heute umtreibt.

39 STELLENINSERATE

45 IMPRESSUM

46 UNVORHERGESEHENES

Analogien und Attitüden

In den 1980er-Jahren hat die Analoge Architektur an der ETH Zürich die Entwurfsmethoden revolutioniert. Die Projekte und deren Darstellung waren neu und eigenwillig. Ein Versuch, die «Analogen» in Theorie und Geschichte einzuordnen, illustriert mit Bildern ehemaliger Studenten.

Das Konzept der Analogie begleitet das menschliche Denken seit der Antike. Es beruht auf der Erkenntnis, dass der Verstand die Fülle und Komplexität der Welt nie direkt, sondern nur mit reduzierten, aber mit den Erscheinungen im Proportionsverhältnis stehenden Bildern begreifen und darstellen kann.[1] Vitruv interpretiert Analogie als Übereinstimmung der Proportionen: «Die Formgebung der Tempel beruht auf Symmetrie, an deren Gesetze sich die Architekten peinlich genau halten müssen. Diese aber wird von den Proportionen erzeugt, die die Griechen nennen.»[2] Für die Theologie wurde das Konzept der Analogie besonders wichtig: Sie wurde als Versuch gedeutet, den radikalen Unterschied zwischen Schöpfer und Geschöpf für das Denken zu bewältigen. Eine Betrachtung «von Angesicht zu Angesicht» bleibt uns versagt; es geht um eine Annäherung, die Repräsentationen müssen immer unvollständig, unangemessen bleiben. Im Spätmittelalter und in der Renaissance entstanden zahlreiche Darstellungen, die die philosophische bzw. theologische Argumentation der ikonografischen und allegorischen Tradition entsprechend vor Augen führten.

Der Massstab als Werkzeug der Projektion aus dem Bereich der Ideen in den Raum der realen Welt der Gegenstände gehört ins Instrumentarium des analogen Denkens, das die Einfügung des gedachten oder entworfenen Objekts in die Wirklichkeit ermöglichen soll.[3] Analogie als Proportionalität entspricht der Harmonie der Welt, die der Renaissancegelehrte Leon Battista Alberti als concinnitas, Ebenmass, die richtige Kombination von Zahl, Dimension und Form bezeichnet wurde.[4] Es ist die Aufgabe der concinnitas, die Verbindung zwischen Naturgesetz und architektonischer Form herzustellen. Analogie ist jedoch der übergeordnete Begriff und erschöpft sich nicht in Harmonielehren. Es gibt organische Analogien neueren Datums, die das harmonische Proportionskonzept verwerfen, um dynamischere Modelle (z.?B. Formen des Wachstums, «Tropismen») vorzuschlagen.[5]

Das poetische Potenzial der Unschärfe

Peter Collins (1920–1981), ein in England geborener und hauptsächlich in Kanada tätiger Architekturtheoretiker, hat in seinem 1965 veröffentlichten Buch «Changing Ideals in Modern Architecture 1750–1950» die Fähigkeit der Architektur betont, Begriffe und Konzepte aus der Biologie, Physik oder Philosophie schwammartig durch Analogien aufzusaugen. Die Unschärfe ist dabei immer Teil des Spiels: «Es scheint, dass die Analogie immer unbestimmt und poetisch sein muss», schreibt Collins.[6]

Gerade wegen ihres unscharfen, approximativen und intuitiven Charakters ermöglicht die Analogie, Lösungen für komplexe Aufgaben zu finden, ohne alle Aspekte des Systems in Erwägung ziehen zu müssen. Der englische Architekturhistoriker Geoffrey Scott (1884–1929) brachte es in seinem Buch «The Architecture of Humanism» auf den Punkt: «Die wissenschaftliche Methode ist nützlich, verstandesmässig und praktisch, aber der naive, der anthropomorphe Weg, der die Welt humanisiert und diese in Analogie mit unseren Körpern und unserem Wollen interpretiert, ist immer noch der Weg der Ästhetik, sie bildet die Basis der Poetik und die Grundlage der Architektur.»[7]

Trotzdem gab es immer wieder Versuche, anstelle der Analogie eine wissenschaftliche Methode zu verwenden. Der 1936 geborene US-amerikanische Architekt, Architekturtheoretiker und Philosoph Christopher Alexander hat in seinen «Notes on the Synthesis of Form» vorgeschlagen, die komplexen Zusammenhänge in Wirtschaft, Kultur, Verkehr, Wohn- und Gesundheitswesen eines indischen Dorfs in einem Katalog von 142 Anforderungen zu erfassen.[8] Die Verbindungen zwischen den einzelnen Anforderungen als Grundlage von Planungsentscheidungen sollten mit einem Computer modelliert und ausgewertet werden. Alexander musste erkennen, dass solche Aufstellungen der Anforderungen, wie ausführlich sie auch immer sein mögen, letzten Endes willkürlich bleiben. Als Konsequenz des Scheiterns ist Alexander zum analogen Denken als Methode zurückgekehrt: In seinen späteren Büchern betrachtet er die feinen Ornamente von alten türkischen Teppichen als Modelle für eine architektonische «Mustersprache».[9]

Aus einer ähnlichen Motivation heraus sieht heute Jean-Pierre Chupin, Forscher an der Universität von Montreal, die Rolle der Analogie in der Architektur: Durch die Zusammenführung der sprachlichen, visuellen und stofflichen Bezüge in einer analogen Matrix kann das architektonische Denken der Komplexität der Aufgabe gerecht werden.[10]

Das Eigenleben des Bilds

Die Entwicklung des Analogiekonzepts in der Architektur zeigt die wesentlichen Züge des erwähnten theologischen Analogiegedankens. Wir können sogar vermuten, dass die philosophische Diskussion von Spekulationen über Projekt und Projektion befruchtet wurde – es geht ja um eine morphologische Erfassung der Dinge der Welt: der Gebrauchsobjekte, Häuser und Städte als erschaffene Dinge, die wir als Projektionen, als «Ent-Würfe» einer grossen, alles bestimmenden Ordnung beziehungsweise eines Plans betrachten können.

Die Fragen der sichtbaren Welt und deren Repräsentationen sind diesbezüglich besonders wichtig, weil Bilder, Entwurfspläne oder Modelle nicht blosse Notationen oder Anweisungen zur Ausführung sind, sondern über eigene analoge Fähigkeiten verfügen. Die Entwürfe der Revolutionsarchitekten Claude-Nicolas Ledoux und Étienne-Louis Boullée, obwohl sie in ihrem gigantischen Massstab uns «verrückt» erscheinen mögen, werden meistens mit Ideen der Aufklärung, der Vernunft, mit dem Rationalismus in der Architektur in Verbindung gebracht, weil strenge Geometrie und Symmetrie seit Platon als bildhaftes Modell der Vernunft und Ordnung gelten.

Rossis ahistorische Permanenz

Aldo Rossis Vorschlag, die Morphologie der Stadt mit der panoptischen Bildstrategie eines Kunstkabinetts zu verbinden, ist diesbezüglich besonders lehrreich und steht ebenfalls mit dem neoplatonisch-christlichen Analogiekonzept in enger Beziehung. Die Entwicklung dieses Konzepts in seinem Werk war für die Schweizer Architektur besonders folgenreich. Rossis analoge Stadt, die città analoga (1976), ist noch ganz in der Tradition der spätmittelalterlichen Emblematik verwurzelt und blendet die Historizität der Stadt zugunsten der Permanenz der Typen aus. Schon die Form der Komposition als Segment eines grosses Rads suggeriert die ewige Wiederkehr der gleichen Grundkonfigurationen. Es ist gerade das enthistorisierende Zusammenfügen des Diokletianspalasts in Split mit Giovanni Battista Piranesis visionärer Archäologie der Stadt Rom und mit Rossis eigenem Entwurf für den Friedhof in Modena, das das Wesen des Städtischen per analogiam sichtbar macht.[11] Die sichtbaren Übereinstimmungen von Formen, die aus verschiedenen Epochen stammen und unterschiedliche Funktionen behausen, sollen einerseits die Autonomie, die Unabhängigkeit der Architektur von solchen geschichtlichen oder nutzungsbedingten Faktoren belegen, andererseits die architektonische Imagination befördern. Die formale Analogie zwischen scheinbar verschiedenen Bauaufgaben wie Wohnhaus, Strandkabine und Grabstätte führen in Rossis Werk diesen Gedanken – und auch die Umwandlung, die Zirkularität der Zeit – suggestiv vor Augen.

Die späteren Texte, Projekte und Grafiken Rossis (vor allem sein Buch «Wissenschaftliche Selbstbiografie»[12]) überschreiben diese Stadtgeschichte ohne Zeitdimension mit einer neuen, vom Psyche-Konzept Sigmund Freuds und vor allem von C.G. Jung beeinflussten Deutung der Analogie. Rossi beschreibt die Stadt nicht mehr als Sammlung der in der kollektiven Erinnerung gespeicherten Formen, sondern als Spur persönlicher Eindrücke. Er deutet Begriffe um, Wissenschaftlichkeit wird zu Kontingenz, Rationalität in Exaltiertheit umgewandelt. Es geht nicht mehr um das Potenzial der Analogie, von der Welt ein Bild zu schaffen, sondern um ihre Unangemessenheit, ihre Unschärfe; um die Erkenntnis, sich von der Wahrheit sogar zunehmend zu entfernen. «Dieses ist lange her», notiert Rossi ein Zitat des österreichischen Dichters Georg Trakl auf eine seiner Radierungen.[13]

Robert Venturis Ironie

In dieser Entwicklung spielt wahrscheinlich die amerikanische Postmoderne eine Rolle, genauer: eine ähnliche Verschiebung in der Theorie von Robert Venturi. Wir können Venturis erstes Buch «Complexity and Contradiction» (1966) als eine Antwort auf die bereits skizzierte Herausforderung verstehen, dem Problem des Entwerfens in seiner ganzen Komplexität gerecht zu werden. Contradiction, die Zulassung und Ästhetisierung von unaufgelösten Widersprüchen im Werk, war hier die Antwort.[14] Dann, in «Learning from Las Vegas» (1972), revidieren Robert Venturi, Denise Scott Brown und Steven Izenour diese Position, wahrscheinlich unter dem Einfluss der populistischen Tendenzen jener Zeit. Die durchwegs kommerzialisierte Welt der Vorstädte und sogar die Lehren aus der Glücksspieloase Las Vegas können in der «high architecture» verwendet werden, behaupten Venturi und seine Koautoren.[15]

Was hier als analoges Denken erscheinen mag, erweist sich jedoch bei näherer Betrachtung als Simulacrum. War ein Architekt der Moderne wie Adolf Loos noch überzeugt, dass er mit seinem sicheren Geschmack und seinem schillernden Auftritt (Skandal um das Haus am Michaelerplatz in Wien) die Gesellschaft erziehen könne, lässt sich der postmoderne Architekt in ein «Als-ob-Schauspiel» mit seinem Auftraggeber ein: Er scheint dessen Geschmack zu applaudieren und ist bereit, Formen der «low culture» in seine Architektur einfliessen zu lassen. Andererseits zwinkert er seinen Berufskollegen zu: Es gehe ihm nicht wirklich um die Wertschätzung des Alltäglichen, vielmehr um ironische Kommentare aus der höheren Perspektive des Intellektuellen. Damit wird die Grundlage einer analogen Beziehung unterminiert.

Vom Bild zur Referenz

Hier nehmen die Schweizer «Analogen» den Faden auf. Obwohl Venturis Einfluss in der Schweiz noch zu wenig erforscht ist, können wir annehmen, dass seine Ideen nicht zuletzt dank Stanislaus von Moos und der Zeitschrift archithese präsent waren. Das Themenheft «Las Vegas etc. oder: Realismus in der Architektur» erschien 1975, also genau zwischen den zwei Perioden von Aldo Rossis Lehrtätigkeit an der ETH in Zürich (1972–1974 bzw. 1976–1978).[16] Rossi war in der zweiten Phase bereits ein «Starchitect» – er unterrichtete im Frühjahr 1976 und im Herbst 1979 auch in den Vereinigten Staaten. Seine Ausstellung in Peter Eisenmans «Institute for Architecture and Urban Studies» in New York fand 1979 statt. Seine Zürcher Studenten und Studentinnen, und später jene des Gastprofessors und früheren Rossi- Assistenten Fabio Reinhart beziehungsweise seines Assistenten Miroslav Šik, haben Rossis Analogiekonzept weiter umgewandelt und aus seiner epistemologischen Verankerung in der ersten Phase gelöst. Die Signifikanz des Bilds für den frühen Rossi wird in eine Suche nach Referenzen umgewandelt (Popkultur, Star Wars, Marvel-Comics etc.).

Der Regression entkommen

Referenz hat jedoch mit Analogie nur scheinbar etwas zu tun. Der entscheidende Unterschied ist, dass bei der Referenz das Bewusstsein für die Unangemessenheit der Analogie aufgegeben, ja nicht einmal wahrgenommen wird. Die Dinge der Welt – die Kaffeekannen, Häuser und Städte, die für Rossi den objektiven Tatbestand der erschaffenen Welt darstellten – existierten jetzt für die Schweizer «Analogen» als verinnerlichte, persönliche Fakten, subjektive Erinnerungen, collagiert aufgrund individueller Präferenzen, die nicht weiter begründet werden müssen und deshalb irgendwie immer adäquat sind. Auch die vielbeschworene graue Vorstadt war vor allem Stimmung und damit eher etwas subjektiv Gespürtes als soziale Wirklichkeit. Bereits Rossis Entwicklung nach seiner amerikanischen «Entdeckung» zeigte in diese Richtung. Der Titel seines Beitrags in «Perspecta» von 1997, der Zeitschrift der Architekturschule der Yale-Universität, ist diesbezüglich vielsagend: «Architecture, furniture and some of my dogs».[17] In dem Interview mit dem französischen Architekten und Urbanisten Bernard Huet (1932–2001) zu dieser Sammlung von Zeichnungen und Lithografien verwirft Rossi in seinem Schlusssatz jegliche Verbindung zwischen seiner Arbeit mit Referenzen und dem früheren Analogiegedanken: «For me, architecture is a whole, and I take the good wherever I find it.»[18]

Rossis Kabinett der Espressomaschinen, Pferdeskelette und Strandkabinen wird zunehmend zum Museum der Obsessionen und seine Typenlehre zum Kult der Attitüden, die jederzeit zu Form werden können.[19] Das grosse Versprechen der Postmoderne, aus der Komplexität der Aufgabe und aus den inneren Widersprüchen der Wirklichkeit eine kohärente Ästhetik herauszudestillieren, wurde weder im Werk Venturis noch in den Projekten Rossis eingelöst. Auch die Technik bedeutete für Rossi und die «Analogen» vor allem die «alte» Technik: die Maschine, das Gerüsthafte – und für die «Analogen» die Bilderwelt der Science-Fiction-Filme.

Die Regression in Richtung gepflegter Melancholie, Innerlichkeit und Subjektivität war und bleibt für das analoge Denken eine Gefahr, der aber viele (ehemalige) «Analoge» dadurch entkamen, dass sie die Vorstadt oder die Technik nicht als blosse Bilder betrachteten, sondern das erste als Aufgabengebiet, das andere als Instrument. Die Stadtforschung, die Zusammenarbeit mit Soziologen und Ingenieuren haben es ermöglicht, zur ursprünglichen Bedeutung der Analogie zurückzufinden, die ohne Referenzen auskommt. Die menschliche Kognition kann nämlich durch das Netzwerk der Analogie eine Ranke in Richtung des noch Unbekannten strecken, ohne auf Formen der Vergangenheit zurückgreifen zu müssen.

Anmerkungen:

[01] Vgl. Platons Erklärung des analogen Wesens des Guten und der Verhältnisse im Bereich des Sichtbaren und des Denkbaren in seiner Politeia Buch VI, in: Platon, Sämtliche Werke Band 2, Reinbek 1994, S. 414–417.

[02] Vitruv, Zehn Bücher über Architektur, übers. von Curt Fensterbusch, Darmstadt 1964, S. 137.

[03] Vgl. Philippe Boudon, Échelle(s). L’architecturologie comme travail d’épistémologue. Paris 2002.

[04] Leon Battista Alberti, Zehn Bücher über die Baukunst, übers. von Max Theuer, Wien 1912, S. 492.

[05] D’Arcy Wentworth Thompson, Über Wachstum und Form, Frankfurt am Main 1982; Ton Verstegen, Tropisms: Metaphoric Animation and Architecture. Rotterdam 2001.

[06] Peter Collins, Changing Ideals in Modern Architecture 1750–1950, London and Montreal, S. 153.

[07] Geoffrey Scott, The Architecture of Humanism: A Study in the History of Taste. 2. Aufl. London 1924, S. 218.

[08] Christopher Alexander, Notes on the Synthesis of Form. Cambridge, Mass. 1964.

[09] Christopher Alexander, A Foreshadowing of 21th Century Art: The Color and Geometry of Very Early Turkish Carpets.

New York, Oxford 1993.

[10] Jean-Pierre Chupin, Analogie et théorie en architecture: De la vie, de la ville, et de la conception, même. Gollion 2010.

[11] Vgl. Carsten Ruhl, «Im Kopf des Architekten: Aldo Rossis La città analoga», in: Zeitschrift für Kunstgeschichte 69 (2006), Nr. 1, S. 67–98.

[12] Aldo Rossi, Wissenschaftliche Selbstbiografie, übers. von Heinrich Helfenstein, Bern/Berlin 1988.

[13] Vgl. Martin Steinmann, «Dieses ist lange her. Notizen zu Aldo Rossi», in Ákos Moravánszky, Judith Hopfengärtner, Aldo Rossi und die Schweiz. Architektonische Wechselwirkungen. Zürich 2011, S. 183–196.

[14] Robert Venturi, Complexity and Contradiction in Architecture, New York 1966.

[15] Robert Venturi, Denise Scott Brown, Steven Izenour, Learning from Las Vegas: The Forgotten Symbolism of Architectural Form. 2nd revised ed.: Cambridge, Mass. 1977.

[16] Vgl. archithese 13 (1975): Las Vegas etc. oder: Realismus in der Architektur.

[17] Aldo Rossi, «Architecture, furniture and some of my dogs», in: Perspecta: The Yale Architectural Journal Nr. 28 (1997), S. 94–113.

[18] Ebenda, S. 111.

[19] «Live in Your Head: When attitudes become form» war der Titel einer wichtigen Ausstellung von Harald Szeemann in der Kunsthalle Bern im Jahre 1969.TEC21, Fr., 2015.09.11

11. September 2015 Ákos Moravánszky

«Wir antworten mit leisen Tönen»

Miroslav Šik, einer der Protagonisten der Analogen Architektur, wirft einen Blick zurück auf deren Anfänge. Er reflektiert, wie in seiner Lehre das Mischen die Verfremdung ablöste – und wo die Grenzen der analogen Entwurfsmethode liegen.

TEC21: Herr Šik, wie war der gesellschaftliche Kontext, in dem die Analoge Architektur entstanden ist?

Miroslav Šik: Wir befanden uns in den 1980er-Jahren am Beginn eines starken gesellschaftlichen Wandels. Die Industrie verliess Europa, und damit ging das Ende der linken Bewegung einher. Die Skepsis gegenüber der Technik wuchs aufgrund der Unfälle in den Atomkraftwerken, zudem bahnte sich der Ausgleich zwischen Ost und West an. In Zürich hatten die Studentenunruhen weitreichende Folgen.

Und wie würden Sie das kulturelle Umfeld beschreiben?

Auf dem Gebiet der Kultur gab es noch eine stärkere Polarisierung und eine präzisere Vorstellung einer Elite. Dies äusserte sich in der Musik ebenso wie in den Museen. Der Mainstream war noch nicht als Kultur anerkannt. Die Zeit der Postmoderne war mit einem radikalen Wechsel verbunden: Die damalige Leitkultur ist heute eine Nischenkultur.

In der Architektur war die Postmoderne sehr einflussreich. Wie stehen die «Analogen» zu ihr?

Die Analoge Architektur ist wohl eine Enkelin der postmodernen Bewegung. Denn vieles, was die Postmoderne ausformuliert hatte, war auch für sie bestimmend. Die Postmoderne hat eine präzise Definition erfahren, indem sie sich gegen die Spätmoderne aufgelehnt hat. Diese Definition ex negativo war stark, bis hin zur Übertreibung. Allerdings haben wir dann einen eigenen Weg eingeschlagen.

Wie hat sich das in der Lehre ausgedrückt?

Der Ansatz von Fabio Reinhart und Bruno Reichlin, diese manierierte Vielfalt in der Fassade, hat die Studenten nicht mehr interessiert. Sie machten sich auf die Suche nach neuen Referenzen, und jeder von ihnen öffnete ein anderes Archiv: skandinavischer Klassizismus, Arts and Crafts, Otto Wagner oder Shaker-Architektur. Wir durchforsteten die Archive; für mich war jedes dieser Kapitel so neu wie vorher der Konstruktivismus und Leonidov.

Welchen Einfluss hatten diese Entdeckungen auf Sie persönlich?

Obzwar ich mich bis dahin als Neo-Modernist verstanden hatte, war ich gezwungen, auf drei, vier Klaviaturen gleichzeitig zu spielen. Als Assistent musste ich mich empathisch in die verschiedensten Welten einleben. Das war ein Novum, denn früher gab es eine Referenz und basta. Ich musste lernen, mich auf unterschiedlichste Quellen einzulassen.

Was war das verbindende Element, wenn alle ihren eigenen Vorlieben nachgingen?

Zur Zeit, als im Atelier Reinhart die Analoge Architektur anlief, kamen wichtige Monografien auf den Markt. Dies hatte einen direkten Einfluss auf die Entwürfe. Es ist nicht zufällig, dass die Projekte den damaligen Wiederentdeckungen ähneln. Ich habe immer wieder den Begriff der «Verfremdung» eingebracht, denn ich spürte ein Unbehagen, wenn gewisse Studenten Asplund oder Lewerentz perfekt kopierten. Damals hatten wir viel darüber diskutiert, ob es sinnvoll sei, zu zitieren, eine Anspielung zu machen oder zu verfremden.

Das hört sich bis auf die Verfremdung ein wenig nach Ecole des Beaux-Arts an.

Eine Ecole des Beaux-Arts, aber mit neuen Referenzen. Oder ein Exercice de style, das jedoch mit einer unglaublichen Akribie und Ernsthaftigkeit umgesetzt wurde. Und, was ganz wichtig war, es fehlte jeder Bezug zur reinen Kunst, zu einem postmodernen Event, zur Ironie. Damit hatten die Studenten die Postmoderne eines Rossi oder Venturi hinter sich gelassen; allerdings verschwand dadurch ebenso die Auseinandersetzung mit dem Mainstream und mit dem Normalen. Die Referenzen und die Stimmung kamen aus der gehobenen und gebildeten Welt, und meistens hatten diese Dinge nicht viel mit dem Ort zu tun. Zumindest in dieser ersten Phase (vgl. Kasten S. 31) hatte die Analoge Architektur den Kontext idealisiert, ähnlich wie vormals die Moderne.

Das hat Sie gestört?

Für mich war die Arbeit mit Klassikern legitim, im Sinn von überprüften Lösungen und von gelebten Prototypen. Aber gleichzeitig erwachte bei mir das Interesse für Baracken, alte Bahnhöfe – alles gebaute Dinge, deren Architektur nicht einmal einen Autorennamen haben musste. Ich machte einen entscheidenden Schritt und verliess die Welt der Klassiker. Zu jener Zeit fuhr ich ins Ruhrgebiet, fotografierte die alltägliche Architektur, schaute mir die Filme von Wim Wenders und Jim Jarmusch an.

Hat dies die Entwürfe auf den Boden gebracht?

In der dritten Phase wurde der Kontext stärker. Man wählte eine Referenz aus, weil sie in einer Relation zum Ort und zum Programm stand, und nicht, weil man in einem Antiquariat ein schönes Buch gefunden hatte. Entwurf und Bild rieben sich am Kontext. Unter dem Begriff des «Regionalismus» griffen wir auf die gelebten, tradierten Vorbilder zurück. Darin unterschieden wir uns von anderen Entwurfsklassen, denn rund um uns herum waren immer noch die Stilübungen der Neo-Modernen im Gang. In einer vierten Phase brachte ich dann noch einen zusätzlichen Dreh herein, indem der Kontext zusätzlich trivial werden musste. Die Analoge Architektur sollte imstand sein, die verschiedensten Nutzungen anzuwenden, die nicht mehr gross zu orchestrieren waren: Zivilschutzzentren, Brockenhäuser. Das war die ultimative Elimination der Exercices de Style.

Weil es dafür keine klassischen Vorbilder mehr gab?

Ich habe gemerkt, dass ich die Leute nicht zum Beton bringe. Es war der Versuch, in die 1960er- und 1970er-Jahre zu gelangen. Sie sollten auch den Hinterhof bearbeiten, die abgewandte Seite, die nicht gehobene und nicht beleuchtete Architektur, aus der sich später der Begriff «Ensemble» entwickelt hat. Es war das Heterogene, das überhaupt keine Architektur mehr ist, sondern von diesem Zusammengesetzten lebte, das so typisch ist für die Schweiz. Das haben wir in den letzten beiden Semestern unter dem Begriff der «Peripherie» gestreift. Das war dann 1991 aber gleichzeitig auch das Ende der Analogen Architektur in der Lehre.

Welche Bilanz ziehen Sie für diese Jahre?

An der ETH hat die Analoge Architektur die Verfremdung nie ganz geschafft. Zuerst waren es unverfremdete Klassiker, dann waren es unverfremdete, kleine regionale Klassiker und am Ende war es die unverfremdete, kaputte Peripherie: Die Analoge Architektur blieb bis zum Schluss objekt- und referenzhaft. Ich überlege mir die ganze Zeit, was der methodische Fehler gewesen ist. Vermutlich lag es an der Arbeit mit Referenzen. Darunter verstehen die Leute meistens, dass man eine einzelne Referenz auswählt. Doch ich merkte später, dass ich selbst in meinen Entwürfen schon von Anfang an mehrere Dinge zusammenfügte. Damals war ich noch nicht imstande, meine eigene Entwurfsmethode so weit zu reflektieren.

Wie sind Sie diesem methodischen Fehler begegnet?

Erst langsam hat sich die Analoge Architektur in die Tiefe entwickelt, und plötzlich hat sie etwas entdeckt, was sie am Anfang nicht wusste: Wenn wir den Ort bauen, dann gibt es ihn irgendwann nicht mehr, weil jeder Eingriff ihn verändert. Je präziser die Analoge Architektur ihre Anliegen entwickelt hat, umso mehr hat sie die schweizerische Vielfalt verinnerlicht. Sie ist ja eine Vorgehensweise und nicht ein Stil. Als ich dann zehn Jahre später als Professor wieder an die ETH zurückkam, redete ich nur noch von Fenstern, von Türen – und vom Mischen. Ich habe immer versucht, diese Elemente zu verschmelzen, zu verschleifen. Ob das eine Stärke oder Schwäche ist, lasse ich offen. Ehrlich. Dieses ständige Sich-Einfühlen, das dauernde Sich-Anpassen ist nicht jeder kulturellen Landschaft gegeben.

Was bedeutet dies für die Lehre?

Alle meine Vorlesungen drehen sich jetzt ums Mischen. Es ist gleich wie in der Küche: ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Mehl.

Es ist kein Gourmetrezept, was für die Studierenden extrem schwierig ist. Manchmal gelingt ihnen dieses Verschleifen und Verschmelzen, manchmal nicht?? Aber vielleicht ist auch das wieder ein methodischer Fehler.

Inwiefern?

Die Analoge Architektur war immer eine noble Welt. Sie hat zwar gezeichnet wie ein Wim-Wenders-Film, aber eigentlich war sie immer sehr objekthaft und gepflegt. Den Leuten war bewusst, auf welchen Referenzen sie sich beziehen. Sie waren immer stolz auf die Entdeckungen, mit denen sie gearbeitet haben. Das hat sich verflüchtigt. Die heutige Generation redet weniger darüber und mischt mehr intuitiv. Dadurch verliert sie die Schärfe – ob sie dadurch aber Exzellenz erreichen wird? Die erste Generation hat ihre Klassiker sehr gut gekannt und viel von ihnen gelernt.

Dafür gab es dann diese Verfremdung nicht.

Genau. Im Gegenzug waren die Entwürfe dafür extrem präzise. Die Leute können heute ganz gut verfremden und produzieren schöne neue Dinge. Aber erzeugt das per se Poesie? Ich lasse

dies ebenfalls offen. Erstaunlich ist, dass die alten analogen Ungenauigkeiten wiederentdeckt werden. Ich habe Leute im Semester, die benutzen als Reaktion auf die digitale Präzision wieder rossianische Schraffuren und patinieren wie mit den Jaxon-Kreiden! Wenn etwas Mainstream wird, dann suchen die jungen Leute sehr schnell einen neuen, eigenen Weg. Für mich selbst ist es nicht mehr von Bedeutung, aber meine Studierenden reiben sich stark am Mainstream.

Und welchen Ausweg zeigen Sie ihnen aus diesem Konflikt?

Ich lege den Fokus auf die Konstruktion und die technische Realisation. Die jungen Leute sind sehr hungrig auf neue, echte Dinge, und die Realität fasziniert sie sehr. Dies bestimmte die letzten zehn Jahre meiner Lehre, wobei ich jetzt das Ensemble und Midcomfort[1] übersprungen habe. Aber bereits bei Midcomfort beginnt die Auseinandersetzung mit der Konstruktion und dem Bauen. Damit fallen schon einige Formen weg. Wenn ich jetzt die schwarze Kassette[2] aufmache, dann ist alles wunderbar, aber es ist nur gezeichnet. Vom heutigen Standpunkt aus erscheint mir das unmöglich.

Zeigt sich das auch in der Praxis Ihres Büros?

Das Wort Reform habe ich bisher bewusst weggelassen. Nehmen wir die Wohnbaugenossenschaften: Da wird die Bescheidenheit zur Zierde gemacht. Ich würde behaupten, dass hier der Bruch zwischen der Analogen Architektur und den späteren Tendenzen von «altneu» und «Ensemble» liegt. Dazwischen passierte etwas ganz Wesentliches: So wie die Analoge Architektur auf ihre Zeit reagierte, sind die späteren Strömungen eine Reaktion auf den immer lauter werdenden Mainstream. Darauf beziehen wir uns auch heute. Und wir antworten mit leisen Tönen – selbst auf die Gefahr hin, dass wir überhört werden.

Caruso St John waren Teil Ihrer «Ensemble»-Ausstellung an der Biennale in Venedig, und jetzt bauen sie in der Europaallee. Ist das nicht auch Mainstream?

Dank dem Kampf der Analogen Architektur ist es möglich, dass Caruso St John nun auch an einem so prominenten – und geradezu modernen – Ort für das gehobene Segment des Gewerbes und Wohnens bauen. Doch schon in London ist dies nicht mehr ganz der Fall. Da sind die Postmodernen bis auf zwei, drei Ausnahmen nie richtig zum Zug gekommen.

Der ganze Rest ist dieser neo-modernen Architektur zuzuordnen mit ihren grossen Transparenzen, ihrer Flut von Bildern, ihren extremen Raumkombinationen und vornehmen Materialien. Das widerspricht dem Wesen der Analogen Architektur: Wir müssen diese Zierde der Bescheidenheit und den unscheinbaren Luxus aufrechterhalten.

Beim Hunziker-Areal (vgl. TEC21 13–14/2015), wo Sie die Häuser B, C und K gebaut haben, gibt es dennoch einen starken bürgerlichen Zug.

Das äussert sich aber nicht in reellen Kubikmeterpreisen. Mir geht es um den Versuch – auch den würde ich wiederum schweizerisch nennen –, dem gemeinen Volk einen Teil der gehobenen Bilder zur Verfügung zu stellen. Dort schliesst sich wieder der Kreis zur Reformarchitektur. Das haben früher schon die Wohnbaugenossenschaften so gemacht: Die ersten Bauten der Allgemeinen Baugenossenschaft Zürich wurden für Beamte der SBB und PTT erstellt. Das Bürgerliche hat auch dort seinen Platz, aber man darf es nicht zu dick auftragen.

Wie äussert sich dieses Erbe heute in Ihren Gebäuden?

Vielleicht in der Raumhöhe, indem ich versuche, einen Tritt höher zu bauen. Und wir sind bestrebt, quadratische Räume zu entwerfen, nicht diese viel zu engen Räume. Besonders wichtig sind zudem die Aussenräume, denn wir müssen den Leuten eine Alternative zum Einfamilienhaus in der Peripherie anbieten. Die bürgerlichen Züge lassen sich darüber hinaus an einzelnen Bauelementen aufzeigen: Parkettböden, eine besondere Auszeichnung der Türen, hochwertige Fenster- und Türgarnituren.

Entspricht diese Zurückhaltung noch der Mentalität der Menschen in der Schweiz?

Ich denke, dass eine natürliche Bescheidenheit zur Schweiz gehört und dass sie gleichzeitig einen neuen Wert darstellt. Den kannte ich früher nicht – vielleicht war er früher aber auch nicht nötig, oder er musste nicht herausgestrichen werden. Das ist mit der Architektur dasselbe. An sich ist die Deutschschweizer Architektur wunderbar: Jedes Haus ist etwas Besonderes, ebenso die Wohnungen. Jedes Wohnzimmer ist sorgfältig zusammengestellt. Wir reden jetzt immer von dieser städtischen Schicht, für die wir produzieren. Diese Leute haben schon

viel gelesen, und Architektur ist ein wichtiges Leitmedium für sie. Sie sind wahnsinnig gebildet und echte Connaisseurs.

Und Sie bedienen dieses Klientel dann mit erlesener Zurückhaltung.

Wenn Sie unsere Arbeiten verfolgen, merken Sie, wie wir immer leiser werden. Es kann durchaus passieren, dass wir aus lauter Bescheidenheit poetisches Know-how zerstören – weil ich das Gegenteil fast schon unanständig finde. Ich habe langsam Mühe mit der Rolle des Architekten, weil sich unsere Gesellschaft zu sehr mit der Architektur als Leitmedium beschäftigt. Umso mehr mache ich Gebäude, die sich dem entziehen. Früher waren unsere Entwürfe stark orchestriert, jetzt versuchen wir die Melodie möglichst einfach zu halten.

Ich habe das Gefühl, Sie suchen etwas, was ungekünstelt ist.

Ich habe den Eindruck, ich mache noch etwas Echtes. Bei den Wohnbaugenossenschaften zum Beispiel habe ich für Normalverdiener gebaut mit Mieten unter 2000 Franken. Diesen Hang zum

Elaborierten, immer Luxuriöseren bei vielen meiner Kollegen kann ich nicht nachvollziehen. Aber eine Tendenz, die immer bescheidener und schweigsamer wird, wird zu einem rein privaten Experiment. Sie droht so leise zu werden, dass sie die anderen nicht mehr wahrnehmen. Ich denke, das ist eine Eigengesetzlichkeit, die vielen Poesien eigen ist.

Wie bei den japanischen Meistern der Keramik, die nach Jahrzehnten der Perfektion wieder ganz einfache, unscheinbare Schalen gestalten?

Genau das meine ich. Leider merken wir den Dingen häufig nicht mehr an, dass sie das gesamte Wissen und die Erfahrung innehaben. Meistens erscheinen sie dann nur noch banal. Aber es liegt in der Natur der Dinge: Je länger ich mich mit etwas beschäftige, umso mehr Möglichkeiten und Verfahren fallen weg. Man wird immer disziplinierter. Bis die Leute dann nichts mehr darin sehen und hören.

Anmerkungen:

[01] Mit der Publikationsreihe «Midcomfort» haben Lukas Imhof und Miroslav Šik die Tradition des wohnlichen Bauens untersucht. «And Now the Ensemble!!!» hiess der Beitrag von Miroslav Šik in Zusammenarbeit mit Knapkiewicz&Fickert und Miller?& Maranta für die Architekturbiennale 2012 in Venedig.

[02] Die schwarze Kassette bildete den Katalog zur Ausstellung «Analoge Architektur» von 1988. In ihr sind beispielhafte Projekte versammelt. Analoge Architektur, hrsg. von Miroslav Šik, Edition Boga, Zürich 1988TEC21, Fr., 2015.09.11

11. September 2015 Marko Sauer