Editorial

Thermische Energie kann man für jedes Gebäude einzeln produzieren – dezentral. Vorteilhaft daran ist, dass es viele nachhaltige Möglichkeiten dafür gibt und dass man von schwankenden Marktpreisen unabhängig bleibt. Oder man erzeugt die thermische Energie zentral: Das ist effizienter, und es gibt sehr wohl auch «grüne» Lösungen – aber irgendwie muss die Energie dann zu den Bezügern gelangen.

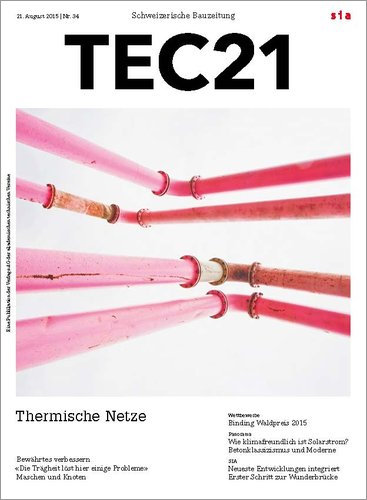

Dazu sind thermische Verteilnetze da. Sie haben eine lange Tradition: In römischen Ausgrabungsstätten kann man Kanäle für Thermalwasser finden, über die die insulae geheizt wurden. Das Grundprinzip ist bis heute gleich, die Technik hat sich weiterentwickelt. Was aber genau ist der aktuelle Stand?

Es gibt verschiedenste Temperaturniveaus, Topologien, Typologien, und alle führen – wörtlich – zum Ziel. Aktuell gibt es Netze für unidirektional beförderte Hochtemperaturfernwärme, dezentral erzeugte Niedertemperaturfernwärme, sternförmig verteilte Fernkälte; die Vielfalt sprengt diese Zeilen. Heiss gehandelt werden heute die mit lauwarmem Wasser betriebenen Anergienetze. Dabei ist Anergie per Definition eigentlich nutzlos, denn sie ist der Teil einer Gesamtenergie, der keine Arbeit verrichten kann.

Dass Anergienetze nutzlose Energie nutzen, ist aber noch nicht alles. Hydraulik und Betrieb funktionieren anders als in herkömmlichen Netzen und werfen laufend neue Fragen auf.

Dass diese erst noch zu beantworten sind, bedeutet nur eines: Die Entwicklung der thermischen Netze geht auch in Zukunft weiter.

Nina Egger

Inhalt

7 WETTBEWERBE

Baulmes für Uraltbäume ausgezeichnet

11 PANORAMA

Nach dem Durchstich ist vor dem Durchstich | Wie klimafreundlich ist Solarstrom? | Betonklassizismus und Moderne

16 NEUESTE ENTWICKLUNGEN INTEGRIERT

Perspektiven des Berner Inselspitals | Erster Schritt zur Wunderbrücke | Auf der Jagd nach Adressen

20 VITRINE

Gebäudetechnik im Fokus

21 VERANSTALTUNGEN

22 BESTEHENDES VERBESSERN

Hanspeter Eicher, Philippe Hennemann

Thermische Netze haben eine lange Vergangenheit, sind deswegen aber nicht obsolet.

27 «DIE TRÄGHEIT LÖST HIER EINIGE PROBLEME»

Nina Egger

Zwei leitende Planer erläutern, was das Anergienetz am ETH-Standort Hönggerberg so interessant macht.

31 KNOTEN UND MASCHEN

Matthias Sulzer, Urs-Peter Menti, Robert Spörri

Durch Bidirektionalität sind thermische Netze alles andere als trivial – daher müssen Hydraulik und Betrieb neu überdacht werden.

34 STELLENINSERATE

37 IMPRESSUM

38 UNVORHERGESEHENES

Bewährtes verbessern

Wie hat sich die Fernwärme entwickelt? Hat sie überhaupt eine Zukunft? Experten, die im selbst im Bereich der thermischen Netze tätig sind, beschreiben die aktuelle Situation und ihre Vorgeschichte.

Längerfristig wird der Wärmebedarf für Raumheizung stark abnehmen, da die bestehenden Gebäude sukzessive instand gesetzt oder durch Neubauten ersetzt werden. Falls eine erneuerbare Energieversorgung mit einer Heizquelle pro Gebäude kostengünstiger ist, stellt sich die Frage, ob Fernwärme und Fernkälte (zentrale Kälteversorgung) überhaupt noch eine Zukunft haben. Eine kürzlich publizierte Studie[1] beziffert die in den nächsten 50 Jahren realisierbare Wärmeeinsparung im Gebäudepark auf ca. 50?%, basierend auf heute verfügbaren Technologien. Eine weitere Studie[2] zeigt, dass auch dann noch 40?% des Wärmeverbrauchs in dicht bebauten Gebieten anfallen werden. Verteilnetze für Nah- und Fernwärme liegen dort wirtschaftlich in einem vernünftigen Bereich. Wichtiger noch, in dicht bebauten Gebieten wird es häufig gar nicht oder nur sehr teuer möglich sein, jedes Gebäude einzeln mit erneuerbaren Energien zu versorgen. Erdsonden beispielsweise brauchen Platz, der in solchen Gebieten oft gar nicht verfügbar ist (vgl. TEC21 9–10/2015). See- und Grundwasser kann ohne Fernwärme nur von direkt angrenzenden Einzelgebäuden genutzt werden.

Stehen zur Versorgung dieser dichten Verbrauchszentren mit Fernwärme überhaupt ausreichend erneuerbare Energieträger zur Verfügung? Dies wurde für die gesamte Schweiz untersucht.2 Neu war, dass bisher wenig beachtete erneuerbare Wärme- und Kältequellen wie See-, Fluss- und Grundwasser in die Untersuchung einbezogen wurden und dass mit einem neuen Verfahren untersucht wurde, ob die erneuerbaren Energiequellen genügend nah an den verbrauchsdichten Gebieten liegen. Die Resultate zeigen, dass das Potenzial den Bedarf weit übersteigt. Zwei aktuelle Beispiele aus Zürich demonstrieren, wie Fernwärme als erneuerbarer Energielieferant funktionieren kann: die Abwärmenutzung aus der Abwasserreinigungsanlage Werdhölzli und aus der Swisscom-Zentrale Binz. Auf Bundesebene ist die CO2-Gesetzgebung das zentrale Element für die Förderung der Fernwärme. Ein wichtiges Steuermittel der Kantone für die Förderung erneuerbarer Fern- und Nahwärme ist die Vorgabe einer Energieplanung für grössere Gemeinden. Zahlreiche Gemeinden sind heute Energiestädte und haben sich unter anderem als Ziel gesetzt, ihre Wärmeversorgung möglichst umfassend auf erneuerbare Energien umzustellen. Mit ihren gemeindeeigenen Gebäuden (wie Schulen und Verwaltungsbauten) setzen diese Gemeinden vielfach Impulse für den Bau einer Nahwärmeversorgung und beteiligen sich auch finanziell an der Realisierung der Anlagen.

Mit höherem Wärmeabsatz höhere Wirtschaftlichkeit

Die Fernwärmekosten ergeben sich hauptsächlich aus den Kosten für die Wärmebereitstellung und die Wärmeverteilung. Die Bereitstellungskosten hängen primär von der Art der (erneuerbaren) Energiequelle und einer optimalen Planung der Energiezentrale ab. Die Wärmeverteilkosten andererseits werden ganz entscheidend von der Grösse und Wärmedichte des versorgten Gebiets bestimmt. Die Wärmeverteilkosten sollten unter den heutigen Rahmenbedingungen 5 Rp./kWh nicht übersteigen. Dies bedeutet, dass pro kWh jährlichem Wärmeabsatz maximal 1 Fr. in das Wärmenetz investiert werden darf. Bei Gesamtkosten des Netzes von 2000 Fr. pro Meter Trassenlänge benötigt man damit einen Wärmeabsatz von 2 MWh/m. In rein städtischen Gebieten mit höheren Kosten pro Meter Trasseelänge muss der Wärmeabsatz entsprechend höher liegen.

Die gesamten Fernwärmekosten sollten die Gesamtkosten einer dezentralen Heizungsanlage nicht wesentlich übersteigen. Ein geringer Preisunterschied ( 10?%) lässt sich rechtfertigen, da der Wärmebezüger den Betrieb der Anlagen vollständig dem Wärmelieferanten überlassen kann.

Fernwärmenetze benötigen einen langfristigen Investitionshorizont, betragen doch die Nutzungsdauer und damit die Abschreibungszeit mehr als 40 Jahre (bei der Geothermie liegt sie bei 20 Jahren). Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen über diesen langen Zeithorizont sind mit vielen Unsicherheiten behaftet. Umso wichtiger ist es, dass die politisch gesetzten Rahmenbedingungen, wie die CO2-Abgabe, bestehen bleiben, bis die Ziele der Klimapolitik erreicht sind.

So grün wie der eingesetzte Energieträger

In einem ersten Schritt ist ein geeignetes Absatzgebiet für Fernwärme und Fernkälte festzulegen, das einen wirtschaftlichen Betrieb der zukünftigen Versorgung zulässt. Ausgangspunkt kann ein vorliegender Energierichtplan oder die Energieplanung einer Gemeinde sein. Häufig initiieren auch Kontraktoren eine Fernwärmeplanung. Weiters braucht es eine genügende Zahl von bedeutenden Wärmeabnehmern. Dann wird die Lage der Energiezentrale festgelegt. Als Energieträger müssen vorwiegend erneuerbare Energien oder Abwärme eingesetzt werden; nur dann ist Fernwärme nachhaltig. Danach beginnt die eigentliche Planung des Netzes und der Zentrale. Diese läuft grundsätzlich gemäss Leistungsmodell des SIA ab, aber es gibt einige Erfahrungsgrundsätze zu berücksichtigen: Synergien mit anderen erdverlegten Leitungen sind durch gleichzeitiges Realisieren wenn möglich zu nutzen.

Für ein kostengünstiges Fernwärmenetz braucht es eine möglichst hohe Spreizung zwischen Vor- und Rücklauftemperatur. Die Temperatur sollte aber einen Wert von 120?°C nicht überschreiten, damit keine teuren Betonkanäle zur Aufnahme der Fernwärmerohre notwendig werden. Die Vorlauftemperatur eines preiswerten Fernwärmenetzes beträgt üblicherweise 90 bis 95?°C. Die Rücklauftemperaturen sollen unter 50?°C liegen, was bei bestehenden Gebäuden meist eine Anpassung der Wärmeverteilung im Gebäude erfordert.

Die Anlagen sind so auszulegen, dass der Anteil des erneuerbaren Energieträgers im Jahresmittel 85 bis 95?% beträgt. Dies ist erfüllt, wenn ihre Leistung bei Auslegetemperatur etwa 45 bis 55?% der gesamten Wärmeleistung ausmacht. Die restliche Leistung kann durch einen fossil betriebenen Spitzenkessel erbracht werden, der im Winter auch für die höhere Vorlauftemperatur sorgt. Verbraucherseitig beträgt die Vorlauftemperatur im Sommer idealerweise 67?°C. Damit kann Warmwasser jederzeit mit 60?°C (legionellenfrei) bereitgestellt werden. Diese Vorlauftemperaturen können Wärmepumpen mit Ammoniak effizient erreichen.

Bei Abwärmequellen, insbesondere in der Industrie, muss man für den Ausfall der Wärmequelle bereits im Konzept eine mögliche Alternative definieren (vgl. «Die Trägheit löst hier einige Probleme», S. 27).

Für den Wärmekunden ist der Betrieb einfach. Er hat einen langjährigen Vertrag mit festgelegten Wärmepreisen und braucht sich weder um Brennstoffeinkauf noch um den Betrieb der Anlage zu kümmern. Wenn er Wärme mit einem sehr hohen Anteil erneuerbarer Energie erhält, kann er damit auch speziell hohe Anforderungen, wie jene für 2000-Watt-Areale, erreichen. Heiss, kalt, warm, kombiniert?

Früher bedingten die Prozesswärmebedürfnisse von angeschlossenen Spitälern hohe Netztemperaturen der städtischen Fernwärmeversorgung (vgl. «Im Wandel der Zeit», S. 23). Hohe Vorlauftemperaturen ermöglichen zwar eine grosse Spreizung zwischen Vor- und Rücklauftemperatur und damit eine hohe Leistungskapazität bei geringen Rohrdurchmessern. Allerdings sind Netze über 120?°C in der Erstellung und im Unterhalt nicht nur teuer, sondern weisen auch hohe Wärmeverluste auf.

Der Trend geht eindeutig in Richtung tieferer Vorlauftemperaturen. Kleinere und mittelgrosse Fernwärmeverbünde werden heute meist mit Vorlauftemperaturen von 95?°C betrieben, da bei Rücklauftemperaturen von 50?°C und weniger eine genügend hohe Temperaturspreizung besteht, um mit vernünftigen Leitungsdurchmessern auszukommen.

Sobald in einem Gebiet nicht nur Wärme, sondern auch Kälte benötigt wird, stellt sich die Frage, wie eine leitungsgebundene Versorgung erfolgen soll. Wenn der Kältebedarf im Vergleich zum Wärmebedarf klein ist, kommt weiterhin ein klassisches Fernwärmesystem zum Zug, und es ist besser, die Kälte dezentral zu erzeugen.

Bei ausgeglichenem Wärme- und Kältebedarf ist die bewährte Lösung ein separates Verteilnetz für Wärme und Kälte. Dabei ist das Kälteverteilnetz so zu dimensionieren, dass auch erneuerbare Kälte, zum Beispiel aus See- oder Grundwasser, genutzt werden kann. Machbar sind jedoch auch alternative Systeme, zum Beispiel Niedertemperaturnetze, die direkt erneuerbare Kälte liefern. Die Wärmeerzeugung erfolgt dann dezentral mittels Wärmepumpen. Eine andere Alternative sind Anergienetze (vgl. «Die Trägheit löst hier einige Probleme», S. 27), die zum Beispiel in Kombination mit Speichersystemen wie Erdspeichern oder See- und Flusswasser für die Versorgung vieler dezentraler Wärme- und Kälteverbraucher eingesetzt werden können. Ob sich solche alternativen Netztypologien einsetzen lassen, hängt primär von Kosten-Nutzen-Überlegungen ab und muss in jedem Fall speziell geprüft werden (vgl. «Knoten und Maschen», S. 31).

Nach wie vor marktfähig

Solange Anergienetze noch ein Nischendasein führen, werden weiterhin klassische thermische Netze installiert. Sie haben sich am Markt bewährt und passen sich laufend aktuellen Erwartungshaltungen an Energielieferanten an, indem sie erneuerbare Energie liefern.

Das Stücki-Areal in Basel benötigt für ein Einkaufszentrum, ein Hotel und einen Businesspark viel Wärme und Kälte. In der ARA Basel entstehen aus der Klärschlammverbrennung im Sommerhalbjahr mehr als 9000 MWh ungenutzte Überschusswärme mit einer Temperatur von 160?°C. Diese wird über eine Heisswasserleitung zur Energiezentrale transportiert. Dort ist die grösste Absorptionskälteanlage der Schweiz installiert, die aus dieser Hochtemperaturabwärme während acht Monaten Kälte erzeugt. Sobald die Aussentemperatur unter 5?°C fällt, kommt erneuerbare Kälte aus Umgebungsluft zum Einsatz, die Hochtemperaturabwärme dient zum Heizen. Nicht mehr anders nutzbare Niedertemperaturabwärme aus einer Sondermüllverbrennungsanlage deckt die Grundlast- wärme ab. Sie steht mit einer Leistung von 4.7 MW und einer Temperatur von 62 bis 65?°C zur Verfügung. Sobald die Leistung nicht mehr ausreicht, wird mit Heisswasser aus der Klärschlammverbrennung nachgeheizt. Insgesamt liefern die Industriellen Werke Basel über eine Fernwärme- und Fernkälteverteilung jährlich 9500 MWh Kälte und 15?000 MWh Wärme.

Das durch die Oberland Energie AG betriebene Biomassezentrum in Spiez ist ein ausgeklügeltes Wiederverwertungssystem, das das grosse Potenzial biogener Stoffe zur Herstellung von CO2-neutraler Energie nutzt. Die Anlage besteht aus einer Vergärungsanlage, einem Kompostierwerk sowie einer Alt- und Restholzheizung. Durch die Vergärung entsteht Biogas. Ein Blockheizkraftwerk (BHKW) wandelt dieses in Strom und Wärme um. Die Abwärme aus dem Biogas-BHKW wird mittels Fernwärme zur Mehrzweckhalle «ABC Zentrum» geleitet und dort für Raumheizung und Warmwasserbereitung genutzt. Der durch die Alt- und Restholzheizung erzeugte CO2-neutrale Dampf mit 12 bar gelangt über eine Ferndampfleitung von ca. 450 m Länge zu einem Hersteller von chemischen Zwischenprodukten und dient dort für Produktionsprozesse. Heute kann der Betrieb 3.6 Mio. l Heizöl und 9000 t CO2 pro Jahr einsparen. Dampf ist ein hervorragender Energieträger und gerade bei grossen Transportdistanzen sehr effizient. Diese Anlage zeigt auch das Potenzial für die Substitution von fossilen Energieträgern bei der Bereitstellung von Prozesswärme. Ebenfalls ist eine Fernwärmeversorgung mit Abwärmenutzung aus der Altholzverbrennung in Betrieb. Sie versorgt einen Wärmeverbund in Spiez mit 5900 MWh/a. Der Wärmeverbund betreibt zusätzlich ein erdgasbefeuertes Blockheizkraftwerk (Strom- und Wärmeproduktion) mit 2900 MWh/a zur Spitzenlastabdeckung. Das Biomassezentrum erhielt den Watt d’Or 2012 des Bundesamts für Energie.

Die klassische Fernwärme findet nach wie vor Anwendung, wenn ein Gebiet oder eine Produktionsstätte erneuerbarer, wirtschaftlicher und im Betrieb einfacher thermischer Energie bedarf. (Zu den Potenzialen der jüngeren und weniger heissen Technologien vgl. «Die Trägheit löst hier einige Probleme», S. 27, und «Knoten und Maschen», S. 31.)

Anmerkungen:

[01] Rainer Bacher, Armin Binz, Hanspeter Eicher, Rolf Iten, Mario Keller: EnergieRespekt. Zürich 2014

[02] Sres, Nussbaumer, Eicher: Langfristperspektiven für erneuerbare Nah- und Fernwärme in der Schweiz. eicher+pauli 2014TEC21, Fr., 2015.08.21

21. August 2015 Hanspeter Eicher