Editorial

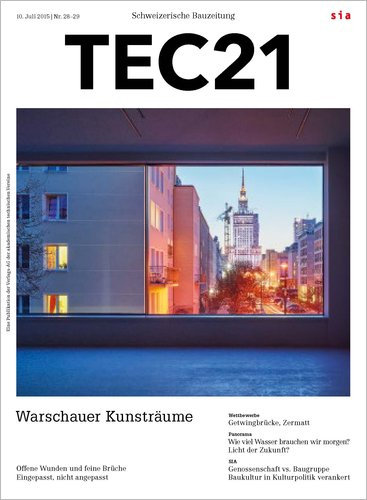

Warschau ist in den letzten Jahren in Architektenkreisen in Verruf geraten. Als der Schweizer Christian Kerez 2007 den internationalen Wettbewerb für ein Museum für moderne Kunst gewann, liess die Abwehrhaltung der dortigen Akteure tief in protektionistische Abgründe blicken. Am Ende einer medialen

Verleumdungskampagne und undurchsichtiger politischer Manöver kündigte die Stadt 2012 schliesslich den Vertrag mit Kerez.

Dennoch gibt es aus Warschau auch Positives zu vermelden, wenn es um Architektur für zeitgenössische Kunst geht. In diesem Heft stellen wir zwei kürzlich fertiggestellte Gebäude vor, beide von Architekturbüros mit Sitz in Basel entworfen und beide mit Sorgfalt in sensible Umgebungen eingefügt.

Der Umbau, den Roger Diener für eine Stiftung samt Galerie in der Warschauer Innenstadt realisiert hat, leistet einen feinfühligen Beitrag zur Frage von Rekonstruktion versus Neuinterpretation – keine einfache Aufgabe in einer Stadt, die bis heute schwer traumatisiert ist vom Verlust ihrer baulichen Vergangenheit. Im Gegensatz zum historisch vielschichtigen Zentrum scheint der Vorort Wesoła aus einem wilden Durcheinander von Zeiten und Bauten zu bestehen. Hier hat Piotr Brzoza ein Künstleratelier geschaffen, das sich zum Kristallisationspunkt einer neuen räumlichen Ordnung entwickeln könnte.

Hubertus Adam, der Direktor des Schweizer Architekturmuseums, hat beide Bauten besucht – und berichtet für TEC21.

Judit Solt

Inhalt

AKTUELL

08 WETTBEWERBE

Raffinierter Einfeldträger

10 PANORAMA

Wie viel Wasser brauchen wir morgen? | Licht der Zukunft?

12 VITRINE

Gute Innenraumbeleuchtung

13 GENOSSENSCHAFT VS. BAUGRUPPE

Entscheidungen zu Ordnungen | Norm SIA 199 und Merkblatt SIA 2001 zur Publikation freigegeben | Baukultur in nationaler Kulturpolitik verankert

17 VERANSTALTUNGEN

18 OFFENE WUNDEN UND FEINE BRÜCHE

Hubertus Adam

Umbauten sind in Warschau heikel. Dennoch gelang es Diener & Diener, einen überzeugenden architektonischen Beitrag zum Thema Transformation zu leisten.

23 EINGEPASST, NICHT ANGEPASST

Hubertus Adam

Der in Basel tätige Architekt Piotr Brzoza hat für den Künstler Paweł Althamer ein Atelier entworfen, das im planlos bebauten Warschauer Vorort Wesoła qualitätsvolle Räume schafft.

AUSKLANG

27 STELLENINSERATE

37 IMPRESSUM

38 UNVORHERGESEHENES

Eingepasst, nicht angepasst

Der in Basel tätige Architekt Piotr Brzoza hat für den polnischen Künstler Paweł Althamer ein Atelier entworfen, das im planlos bebauten Warschauer Vorort Wesoła ein qualitätsvolles Raumgefüge schafft. So massgeschneidert der Bau wirkt, so einfach sind die Materialien.

Wesola, ganz im Osten von Warschau: Die Innenstadt ist eine halbe Stunde entfernt, zuletzt biegt das Taxi auf eine nicht asphaltierte Strasse ein. Verstreute Häuser, über die Jahre erweitert, mehr Hütten als Einfamilienhäuser; Schuppen, Wiesen, Lagerplätze, dazwischen scharren Hühner im Sand. Das Tor an der ulica Slowicza 9 ist abgeschlossen, aber um die Ecke, so gibt man mir aus der Ferne mit Zeichen zu verstehen, findet sich noch ein Seiteneingang. Von dort aus betrete ich das Grundstück, auf dem seit einiger Zeit der Künstler Pawel Althamer arbeitet. Unter einem mit einer Plane bedeckten Gestell, Verschlag eher denn Garage, steht der goldene Tourbus, den Althamer und seine Mitarbeiter für ihre Kunstaktionen nutzen.

Von der Kunststoff- zur Kunstwerkstatt

Althamer, 1967 geboren und an der Akademie der Schönen Künste in Warschau als Bildhauer ausgebildet, ist der zurzeit wohl bekannteste und international erfolgreichste Künstler Polens. Massgeblichen Einfluss auf ihn hatte sein Akademielehrer Grzegorz Kowalski, der sich selbst auf die Theorie der «offenen Form» des visionären Künstlers und Architekten Oskar Hansen beruft. Auch Althamer geht nicht von einem festen Werkbegriff aus, sondern versteht seine Kunst als Prozess, in den die Rezipienten und Nutzer einbezogen werden. So arbeitet er immer wieder mit einer Gruppe geistig und körperlich behinderter Menschen zusammen, die mit ihm Konzepte entwickeln; bekannt wurde er aber insbesondere durch das seit 2008 bestehende Projekt «Common Task», an dem eine Gruppe von Freunden und Anwohnern aus dem Warschauer Arbeiterstadtteil Bródno beteiligt sind, in dem Althamer lebt. In goldfarbener Kleidung, wie Wesen von einem anderen Stern, bildet das Team eine Gruppenskulptur und nutzt den Tourbus oder ein ebenso golden gestrichenes Flugzeug für seine internationalen Auftritte.

Da Althamer also nicht nur mit wenigen Assistenten, sondern zum Teil auch mit vielen weiteren Beteiligten zusammenarbeitet, bedurfte es eines grossen Ateliers. Die Entscheidung für den Vorort Wesola fiel, weil sein Vater hier seit mehreren Jahrzehnten das kleine Unternehmen «Almech» (von «Althamer Mechanics») führt. Der Maschinenbauingenieur begann zu Beginn der 1980er-Jahre auf dem Gelände mit der Produktion von Plastikflaschen, später stellte er Anschlussrohre für den Sanitärbereich her und entwickelte Maschinen für die Produktion von Kunststoffteilen. Altershalber hat er sich inzwischen aus dem Geschäft zurückgezogen, und so ist die Tatsache, dass sein Sohn nun ebenfalls auf dem Gelände arbeitet, nicht zuletzt von dem Wunsch beseelt, einen Ort, der mit dem Vater sterben würde, zu neuem Leben zu erwecken. Zum Teil bezieht Althamer auch die Firma seines Vaters in seine Kunstprojekte ein. So wurden Maschinen und Mitarbeiter anlässlich der Ausstellung «Almech» (2011/12) in der Deutschen Guggenheim Berlin nach Deutschland verfrachtet, wo Besucher und Freunde Polyethylenfiguren anfertigten.

Über Andrzej Przywara von der Foksal Gallery Foundation, in der Althamer immer wieder ausstellt (vgl. «Offene Wunden und feine Brüche», S.?18), gelangte er an den aus Polen stammenden und in Basel tätigen Architekten Piotr Brzoza, der vor einigen Jahren ebenfalls in einem Warschauer Vorort zusammen mit Marcin Kwietowicz ein vielbeachtetes Atelier- und Wohnhaus für die Künstlerin Monika Sosnowska errichtet hat. Auch dort ging es um die Intervention in einem dispersen Gefüge bestehender Bauten, doch die Anforderungen waren aufgrund fast konträrer künstlerischer Haltungen andere: Während Sosnowska als Konzeptkünstlerin weitgehend an Schreibtisch und Computer arbeitet, bedurfte es für den praktisch tätigen und mit wechselnden Teams arbeitenden Althamer eines Gebäudes, das als offene Werkstatt fungieren kann.

Mikrourbanistischer Eingriff

Der Neubau auf dem Gelände schliesst als winkelförmiges Volumen an die bestehende Produktionswerkstatt des Vaters an, sodass sich in der Mitte eine hofartige Situation ergibt. Diese wird zum Nukleus für einen Mikrourbanismus, der innerhalb des heterogenen Baubestands ein Zentrum schafft und auch einen Ansatzpunkt für eine spätere bauliche Erweiterung auf der Ostseite des Grundstücks – Althamer hat eine Parzelle hinzuerworben – darstellen könnte.

Die eigentliche Herausforderung für Brzoza bestand in der Positionierung und Proportionierung des Volumens auf einem eng begrenzten Baufeld. Auf der geschlossenen Westseite stösst es direkt an die Grundstücksgrenze, wobei in der Nordwestecke ein kleiner ummauerter, fast japanisch anmutender Hof für den Vater entstanden ist. Im Süden ist ein Abstand von 3 m zum Nachbargrundstück eingehalten worden; 4 m hätten es baurechtlich sein müssen, wenn Fenster vorhanden wären. Doch da die Fassade vollflächig aus transluzenten Polycarbonatelementen besteht, gilt sie als geschlossene Wand.

Die Polycarbonatplatten dienen primär der Stimmung des Innern. Dieses ist als Stahlkonstruktion erstellt, die mit zwei gegenläufigen Pultdächern versehen ist – Formen, wie sie für die Schuppen der Umgebung typisch sind. Das westliche Pultdach setzt sich im nördlichen Annex fort, der an das Werkstattgebäude anschliesst; das östliche und längere steigt so an, dass im Innern eine Empore integriert werden konnte. Von dieser aus überblickt man den grosszügigen Atelierraum, der sich über ein grosses verglastes Schiebetor zum Hof hin öffnet.

In der zweiten Ebene ist ein privaterer Rückzugsort in der Höhe entstanden, von wo aus man durch ein rahmenlos wirkendes, aufschiebbares Fenster in den Garten blicken kann. Den intimsten Bereich bildet indes die von hier aus betretbare polygonale Kapsel, die als goldener Meteorit an der Hoffassade hängt. Innen textil ausgekleidet und damit trotz der Öffnung zur Empore schallgedämmt, wurde sie von Brzozas polnischem Projektpartner Marcin Garbacki vom Warschauer Büro Projekt Praga entworfen, das sich insbesondere mit Galeriebauten auf dem in Konversion befindlichen Industrieareal Soho einen Namen gemacht hat.

Mit einfachen Materialien – Mauerwerk, Betonboden, Stahl, Polycarbonatplatten –, aber perfekten Details hat Brzoza ein überzeugendes Atelierhaus realisiert, das gleichwohl wie massgeschneidert wirkt: eingepasst in die Situation und zugeschnitten auf die Bedürfnisse des Künstlers.TEC21, Fr., 2015.07.10

10. Juli 2015 Hubertus Adam