Editorial

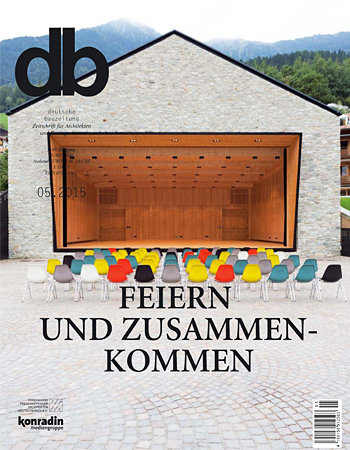

Versammlungsstätten sollen vielfältigen Aktivitäten Raum bieten: von Fest und Tagung über sportlichen Wettkampf bis hin zur Theateraufführung. Als möglichst stützenfreie Säle und Hallen müssen sie sowohl erhöhter mechanischer Beanspruchung standhalten als auch eine große Bandbreite an Veranstaltungstechnik bereithalten. Zudem sollten sie Identität stiftende Qualitäten aufweisen, um Menschen generationen- und interessenübergreifend zum Feiern und Zusammenkommen einzuladen. Der Umgang mit den vergleichsweise großen Bauvolumen am jeweiligen Standort führt dabei idealerweise zu sehr spezifischen Lösungen, wie die im Folgenden vorgestellten Beispiele in Südtirol, Deutschland, Großbritannien, Frankreich und der Schweiz zeigen: Materialisierung und Geometrien setzen Akzente von ortsverbunden bis spektakulär. | Martin Höchst

Unprätentiöser Solitär

(SUBTITLE) Festhalle in Kressbronn

Morgens Schulsporthalle, abends Konzertsaal – aber auch Feste, Hochzeiten und sogar Messen finden in der neuen Kressbronner Mehrzweckhalle statt und sorgen für Vollauslastung. Dabei überzeugt nicht nur das vielseitige Innere, auch äußerlich macht der Solitär im Ortskern der Bodenseegemeinde eine gute Figur.

Selbst an einem trüben Regentag ist das angenehm unspektakuläre Bauwerk im Dreieck zwischen Kressbronner Hauptstraße, Nonnenbach und Landschaftschutzgebiet ein architektonischer Lichtblick. Treffsicher hat die Jury aus 218 europaweiten Einreichungen ausgewählt, was dem Ort an dieser Stelle gefehlt hat: ein Haus für alle, das sich einpasst in das Ortszentrum und dennoch spürbare Präsenz ausstrahlt, seine Rolle als kulturelles Herz der Gemeinde ausfüllt und dabei gestalterisch auf dem Teppich bleibt. »Festhalle« steht in großen Lettern am Haupteingang, der eingerückt unter dem OG die Besucher schützend willkommen heißt. Die unprätentiöse Namensgebung charakterisiert nicht nur das Gebäude treffend, sie sagt auch einiges aus über die Bodenständigkeit der Kressbronner, die in unterschiedlichen Gremien eines der größten Bauvorhaben in der Geschichte ihrer Gemeinde mitgetragen haben.

Spiel mit Proportionen

Das umfangreiche Raumprogramm mit dem daraus resultierenden großen Gebäudevolumen in einen ländlich geprägten Ortskern zu integrieren, war gewiss keine leichte Aufgabe. Die Wettbewerbssieger Jan und Angela Spreen aus München lösten sie jedoch geschickt – städtebaulich, architektonisch und funktional. Sie ordneten die komplexen Nutzungskombinationen der einzelnen Bereiche übersichtlich auf einem einfachen, rechteckigen Grundriss von 27 x 62 m Größe an. Während die alte Festhalle, die zugunsten des Neubaus abgerissen wurde, vormals hinter einem Ökonomiegebäude verschwand, werden die Besucher heute über einen trichterförmigen Vorplatz förmlich in das Bauwerk hineingesogen. Dessen Hauptportal wendet sich der Hauptstraße im Süden und damit der Lebensader des Orts zu. Aus dieser Perspektive präsentiert die Halle ihre Schmalseite und imitiert damit – einer Art Mimikry-Impuls gehorchend – perfekt die Proportionen der umliegenden Satteldachhäuser und Schuppen. Auch die Gliederung der Längsseiten überzeugt. Die Architekten setzten den Außenwänden ein dreifaches Sägezahndach auf und brechen so das Bauvolumen auf eine der Umgebung angepasste Maßstäblichkeit herunter.

Fahrrad- und Spazierwege führen an der Festhalle vorbei – im Osten parallel zum baumbestandenen Nonnenbach, im Westen in Richtung Landschaftsschutzgebiet zu den neu angelegten Parkplätzen, der Bushaltestelle und zur Nonnenbachgrundschule, deren Schüler die Halle täglich nutzen.

Das aus grundwassertechnischen Gründen nicht unterkellerte Gebäude ruht auf 38 Bohrpfeilern. Die tragende Konstruktion besteht aus 25 cm dicken Stahlbetonwänden mit einer 14 cm dicken Wärmedämmschicht. Leimbinder aus Brettschichtholz, einen Meter hoch, spannen quer über das Bauwerk und tragen das Dach. Es gibt nichts, was von der scharf geschnittenen Geometrie des prägnanten Solitärs ablenken würde. Die zwischen die Attiken der Sheds bündig eingepassten, schwarzen PV-Elemente und die klar definierten Dachränder betonen die archaische Form noch zusätzlich. Eine einheitlich umlaufende Holzlamellenbekleidung fasst die Fassaden zusammen. Außer den großflächigen Verglasungen von Foyer und Saal sowie der Anlieferung und dem Nebeneingang aus mattschwarz lackierten Blechtafeln sind alle sonstigen Wandöffnungen hinter der Holzlattung verborgen und nur schemenhaft zu erkennen. Erst bei Dunkelheit, wenn das Gebäude von innen leuchtet, werden sie sichtbar wie hinter einem transparenten Vorhang.

Sheds und Holzbekleidung artikulieren die regionale Baukultur zeitgemäß. Die präzise Anordnung der unsichtbar befestigten, sägerauen und grau lasierten Holzlamellen betont das schlichte, doch edle Erscheinungsbild.

Wandelbar und vielseitig

Auch im Innern hat die Weißtanne gestalterisches Gewicht: Bereits im zweigeschossigen Foyer beeindrucken die großformatigen Paneele aus dem heimischen Nadelholz. Selbst die Türblätter und Trennwände wurden damit furniert. Unter der Galerie schließen sich seitlich Garderobe und Cateringküche an. In schöner Ergänzung zum weiß lasierten Holz sind sowohl Geschossdecken, als auch einige Wände und Stützen in Sichtbeton ausgeführt. Dabei sind von den makellosen Betonflächen über den rissfreien Estrichboden bis zum exakten Fugenbild der Holztafeln alle Materialien perfekt verarbeitet, Leuchten und Lüftungsöffnungen präzise platziert. Hier sieht man die Leistung guter Handwerker, doch ohne frühzeitige, engagierte Detailarbeit der Architekten und Fachingenieure wäre solch ein Ergebnis kaum zu erzielen gewesen.

Fantasie und Entwurfsgeschick waren hingegen bei der Konzeption der rund zehn verschiedenen Nutzungs- und Raumvarianten in der Festhalle gefragt. Praktisch umgesetzt wurden die Ideen durch bewegliche Trennwände, die in seitlichen Wandtaschen gefaltet verschwinden, durch Paneele, die wie eine Ziehharmonika nach oben fahren und Bar und Küche freigeben sowie durch mobile Bühnenelemente, aus denen ein Podium entsteht. Die Galerie kann Vorbereich des Tagungsraums im OG sein, während der Galeriegang zu den Umkleidekabinen als Loge bei Musik- und Theatervorstellungen dient. Zum Säulenportikus schließlich wird der Eingang zur großen Halle, wenn die Türblätter der fünf Doppeltüren, im 90-Grad-Winkel arretiert, den Besuchern Einlass gewähren.

Qualitätsaspekte

In der eigentlichen Festhalle, im Herzen des Gebäudes, finden 600 Personen Platz. Zwischen den Oberlichtsheds, die blendfreies Nordlicht einlassen, kann eine Trennwand herabgelassen werden, die zwei unabhängig voneinander nutzbare Bereiche schafft. Die gesamte holzvertäfelte Stirnwand lässt sich in vertikale Streifen segmentieren und seitlich verstauen. Dahinter öffnet sich der schwarze Bühnenraum mit zwei Nebenbühnen und dem Stuhllager im Rücken. Ist die Wand geschlossen, lässt sich die »Black Box« separat nutzen. Mit 130 m² ist die Bühne vergleichsweise groß, muss sie doch allen rund 100 aktiven Musikern der Gemeinde gleichzeitig Platz bieten.

Da die Halle vorrangig als Konzertsaal konzipiert wurde, kam der Akustik besondere Bedeutung zu: Exakt wurde berechnet, welche Holzpaneele an Wand und Decke glatt, mit perforierter oder mit geschlitzter Oberfläche, als Schallabsorber oder Schallreflektoren ausgeführt werden mussten. Davon profitiert auch der Sportbetrieb, der hier deutlich leiser als in gewöhnlichen Sporthallen ausfällt. Damit die Paneele keinen Schaden nehmen, sind sie im unteren Bereich prallsicher ausgeführt. Der Parkettboden in hellem Ahorn ist als elastischer Sportboden mit Fußbodenheizung aufgebaut, verzichtet aber auf grelle Spielfeldmarkierungen. Überhaupt weist kaum etwas in der Halle darauf hin, dass hier täglich Grundschulklassen toben und Vereine trainieren: Sprossenwände verschwinden hinter flächenbündigen Türen und Geräteraumtore sind nur an den eingelassenen Türgriffen als solche zu erkennen. Ebensowenig ist nur selten genutzte Bühnentechnik hinter kaum sichtbaren Klappen und Luken in Wände und Decken wahrnehmbar.

Nicht nur ihre Rolle als Impulsgeber für ein attraktives, aktives Gemeindeleben füllt die Festhalle optimal aus, sie zeigt auch vorbildlich das Zusammenwirken nachhaltiger Energiekomponenten: Eine Sole-Wasser-Wärmepumpe mit einer Heizleistung von 55 kW versorgt das Gebäude über acht Sonden mit Erdwärme. Die Lüftungsanlage ist mit einer hocheffizienten Wärmerückgewinnung und Mischlufteinrichtung versehen. LED-Strahler sorgen für eine energiesparende Grundbeleuchtung, nur in der großen Halle sind zusätzlich dimmbare Halogenstrahler eingebaut. Und die Solaranlage auf dem Dach liefert jährlich bis zu 125 00 kWh Strom, was in etwa dem Jahresverbrauch von 30 Einfamilienhäusern entspricht. Jeder spürt die ganzheitliche Qualität dieses Gebäudes – leider aber auch, dass sie bei Neubauten heute nicht selbstverständlich ist.db, So., 2015.05.03

03. Mai 2015 Iris Darstein-Ebner

Kultur par excellence

(SUBTITLE) Kulturzentrum »Espace Monestié« in Plaisance du Touch (F)

Zunächst überwog die Skepsis gegenüber dem Neubau, heute ist das neue Kulturzentrum in Plaisance du Touch bei Toulouse kaum mehr aus dem Alltag der Menschen wegzudenken. Für diesen Wandel verantwortlich ist die Fähigkeit der Architekten, sich voll und ganz auf eine besondere Bauaufgabe und die damit verbundenen Rahmenbedingungen einzulassen.

Es ist nicht so, dass es hier keinen Kontext gegeben hätte. Unmittelbar südlich des neuen Kulturzentrums »Espace Monestié« in Plaisance du Touch liegt ein Kindergarten und eine Grundschule, westlich befinden sich vereinzelte Geschosswohnungsbauten, im Norden dominieren ein Autohaus und andere gesichtslose Gewerbebauten das Bild, während das weitläufige Gelände einer heilpädagogischen Einrichtung im Osten Therapieplätze für Kinder und Jugendliche bietet. Hinzu kommt das in den 80er Jahren errichtete Gebäudekonglomerat aus Kino, Jugendhaus und Sporthalle, das es nun im Rahmen des von der Gemeinde ausgelobten Architektenwettbewerbs zu renovieren und erheblich zu erweitern galt.

Mit zwei zusätzlichen Kinosälen, drei multifunktional nutzbaren Hallen (neue Sporthalle, Theater- bzw. Festsaal), einem Restaurant sowie Sitzungs-, Proben- und Nebenräumen sollte dieses Projekt den Menschen vor Ort ein kulturelles Leben bieten, das nicht zwangsläufig mit einer Fahrt ins 15 km entfernte Toulouse verbunden ist. Angesichts der Tatsache, dass sich die Einwohnerzahl der Gemeinde in den letzten 30 Jahren auf heute gut 16 000 fast vervierfacht hat, erscheint dieses Ziel mehr als plausibel. Dass es am Ende erfolgreich umgesetzt werden konnte (heute kommen Veranstaltunggäste auch aus Toulouse und dem Umland angereist!), hat nicht zuletzt damit zu tun, dass man im Rathaus bereit war, die für hiesige Verhältnisse enorme Summe von fast 5,5 Mio. Euro bereitzustellen – für die Umsetzung eines Wettbewerbsentwurfs, der keineswegs sofort die Herzen aller Gemeinderatsmitglieder und der Bevölkerung eroberte.

Sozialer Kontext

Den siegreichen Architekten des Büros PPA architectures aus Toulouse war von Anfang an klar, dass das heterogene Umfeld des bestehenden »kleinen« Kulturzentrums, aber auch der belanglose Bau selbst, kaum Anknüpfungspunkte bieten würden. Ebenso wenig kam aber auch eine Bauskulptur à la Bilbao infrage. Erstens wäre das Budget hierfür ohnehin zu klein gewesen. Zweitens hätte es wohl kaum dem Charakter einer Gemeinde entsprochen, die kein erkennbares Zentrum besitzt und v. a. von ausufernden Wohngebieten geprägt ist. Und drittens hätte eine solche Lösung den expliziten Wunsch des Bauherrn ignoriert, einen kleinmaßstäblichen generationenübergreifenden Ort für alle Bevölkerungsschichten zu schaffen. Diesen Anspruch erfüllte ansatzweise schon das Bestandsgebäude – z. B. durch das selbstverständliche Nebeneinander des »Point Jeune« für Kinder und Jugendliche von 11 bis 18 Jahren, einer von Vereinen und der benachbarten Grundschule genutzten Sporthalle sowie eines Einsaalkinos, das mit 70 000 verkauften Tickets jährlich zu den bestbesuchten in ganz Frankreich zählte.

Dass der Architektenentwurf nicht etwa mit Materialien, Baufluchten oder gar einer Formensprache auf den architektonisch-städtebaulichen Kontext einging, ließ anfänglich viele Menschen in Plaisance du Touch zweifeln. Als sich dann während der Bauzeit, die mit 18 Monaten zwischen Wettbewerb und Eröffnung extrem kurz ausfiel, immer deutlicher die weitgehend geschlossenen und mit glänzendem Wellaluminium bekleideten Fassaden abzeichneten, machte schnell der Begriff »Konservendose« die Runde. Einen ersten Anhaltspunkt für die intensive Auseinandersetzung der Architekten mit dem sozialen Kontext bot die sorgfältige Bauphasenplanung, durch die die bestehenden Einrichtungen fast während der gesamten Bauzeit insgesamt nur wenige Wochen geschlossen werden mussten.

Unkonventionell

Der vor diesem Hintergrund sicherlich wichtigste Bereich des heutigen »Espace Monestié« ist die große Freifläche zwischen den beiden Baukörpern, die sich zum westlichen Großparkplatz und zur nördlich vorbeiführenden Route Nationale öffnet, und so selbst eiligen Autofahrern erste Einblicke in die dort stattfindenden Aktivitäten ermöglicht. Der südliche Teil dieser Fläche hebt sich vom Rest durch schachbrettartig verlegtes helles und dunkles Kopfsteinpflaster sowie eine weitspannende Überdachung ab, wodurch ein zentraler Platz entsteht, von dem aus sämtliche Nutzungsbereiche erschlossen sind. Die sheddachartige Stahlkonstruktion mit transluzenter Kunststoffdeckung bietet Schutz vor Sonne und Regen, und sorgt durch die unbekleideten vertikalen Flächen für eine gute Luftzirkulation an heißen Sommertagen. Für das Kulturzentrum steht sie bildhaft für die unter einem Dach zusammenkommenden Menschen, zugleich dient sie aber auch als sämtliche Nutzungen verbindendes Freiluftfoyer. Dadurch konnten wertvolle umbaute Flächen eingespart werden, die entweder die Baukosten nach oben getrieben oder die letztlich realisierten Flächen verkleinert hätten.

Unkonventionelle Ideen wie diese zeigen das ehrliche Interesse der Architekten, Räume zu schaffen, die das soziale Umfeld der Menschen bereichern. Entsprechend sind es v. a. die gut durchdachten und kostengünstigen Lösungen, die – nicht ohne architektonisch-gestalterischen Anspruch – das Projekt prägen. Ein weiteres gutes Beispiel hierfür ist die Aluminiumfassade, hinter der sich eine banale Lagerhalle befinden könnte, gäbe es nicht jene kompositorische Klarheit im Zusammenspiel der Baukörper und jenen erst auf den zweiten Blick erkennbaren Wechsel aus geschlossenen und gelochten Blechen. Oder jenen eigenwilligen, von einem befreundeten Künstler einfach direkt auf die Nordfassade gemalten Schriftzug »Espace Monestié«. Oder jene Raumbezeichnungen über den Zugangstüren der Nutzungsbereiche, die den Menschen auf dem zentralen Platz auf wirkungsvoll plakative Weise zeigen, wo sich was befindet – und gleichzeitig den Charme eines Dorfplatzes versprühen, an dem üblicherweise einfache Schilder diese Aufgabe übernehmen.

Aus Alt und Neu

Mit der standardmäßigen (und damit kostengünstigen) vereinheitlichenden Blechfassade gelang es den Architekten, Alt und Neu zu einem gleichförmigen Ensemble zu verschmelzen. Der Altbau blieb dabei bis auf kleinere Umbauten weitgehend unverändert – beispielsweise wurde das Jugendhaus um zusätzliche Räume und einen Patio im OG ergänzt, während die Sporthalle vergrößerte Seitenfenster sowie neue Geräteräume erhielt (in Verlängerung der die gesamte Ostfassade entlang laufenden Nebenraumzone). Hinter der Metallhaut des Erweiterungsbaus befinden sich unspektakuläre, in erster Linie funktionale Räume, die allesamt den gleichen konstruktiven Prinzipien und der gleichen einfachen, aber klaren Architektursprache gehorchen. Egal, ob Restaurant, Sitzungsraum, Festsaal oder Kino – überall prägen naturbelassene Sperrholzplatten, ein heller kunstharzbeschichteter Betonboden und eine unbekleidete Stahl-Dachkonstruktion das Bild. Eine Ausnahme bietet allein der Theatersaal, der nicht nur über eine zusammenfaltbare Zuschauertribüne, sondern aufgrund erhöhter akustischer Anforderungen auch über besonders gut schallgedämmte Innenwände und Türen verfügt. Brandschutzthemen spielen weder in den Innenräumen noch unter der Platzüberdachung eine besondere Rolle, weil die Fluchtwege fast überall direkt aus dem EG ins Freie führen, und weil die unbekleidete Stahlkonstruktion kein Gefahrenpotenzial für heimtückische Schwelbrände bietet.

Spielbares Instrument

Weil sie das Kulturzentrum so konzipiert haben, dass es wie ein Musikinstrument gespielt werden kann, ist es PPA architectures gelungen, das anfängliche Unwohlsein der Menschen in Plaisance du Touch zu überwinden. Wesentlich hierfür war nicht zuletzt die maßgeschneiderte Funktionalität des Gebäudes, die in großen Teilen gar nicht Bestandteil der Auslobung war, sondern aus der im Vorfeld und während der Realisierungsphase erfolgten intensiven Auseinandersetzung mit den Bedürfnissen der Bauherren, Nutzer und Betreiber resultierte. So war die Zusammenschaltbarkeit aller großen Säle zu einer rund 2 000 m² großen Halle (dort finden heute Messen, Bälle oder Flohmärkte statt) ebenso wenig gefordert wie der große Platz oder die Möglichkeit, auf dem niedrigen Dach über der Restaurantküche DJs für Open Air Clubbings oder Projektoren für ein Freiluftkino platzieren zu können. Gerade aber solche fast kostenneutralen Details haben dazu geführt, dass das neue Kulturzentrum seit seiner Eröffnung im Herbst 2013 nicht mehr als Konservendose wahrgenommen wird, sondern als selbstverständlich genutzter Ort, den jeder auf ganz individuelle Weise zu »seinem« Ort gemacht hat. Dies zeigt auch ein Bauamtschef, der nach der Wettbewerbsentscheidung zwar optimistisch, aber auch skeptisch war, und Besucher heute jedoch mit großem Stolz durch die Räume führt. Es sind aber auch Kleinigkeiten wie diese: Bis heute gibt es keinerlei Farbschmierereien, eingedellte Bleche oder andere Arten von Vandalismus. Und auch die Befürchtungen der örtlichen Ordnungshüter, dass Rowdys ohne absperrende Poller mit dem Auto auf dem Platz herumfahren würden, haben sich dank der großen allgemeinen Wertschätzung gegenüber diesem Gebäude als vollkommen unbegründet erwiesen.db, So., 2015.05.03

03. Mai 2015 Roland Pawlitschko