Editorial

Nicht nur Touristen schwärmen von der Rigi (vgl. TEC21 16/2015). Die Hänge am Vierwaldstättersee bieten auch wunderschöne Wohnlagen. Das Klima ist mild, in den Gärten wachsen Palmen. Doch im Rücken befindet sich der nicht ungefährliche Berg – und die Naturgewalten meldeten sich nach einer ruhigen Phase 2005 zurück. Die starken Niederschläge führten damals in Weggis zu zahlreichen Rutschungen, drei Häuser wurden beschädigt. Erinnerungen an den grossen Erdschlipf 1795, als ein Teil des Dorfs in den See glitt, wurden wach. Vor einem Jahr überschlugen sich die Ereignisse: Abklärungen in Felsbändern ergaben eine starke Gefährdung von fünf Liegenschaften. Der Gemeinderat ordnete deren Rückbau an – ein mutiger Entscheid, der in der Schweiz Signalwirkung haben könnte.

In der Nachbargemeinde Vitznau bereiten vor allem die Bäche Sorgen. Die Überarbeitung der Gefahrenkarte führte dazu, dass ein bedeutender Teil des Siedlungsgebiets in der roten Zone liegt. Nun wird nach Lösungen gesucht, die dem Dorf eine weitere Entwicklung ermöglichen.

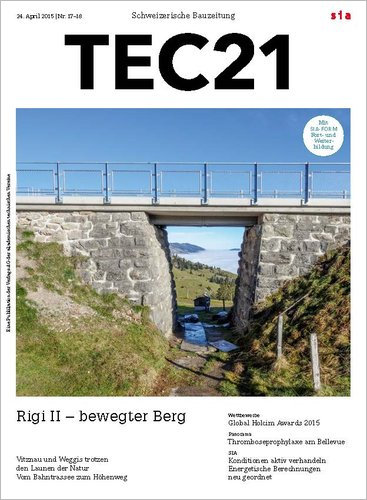

Allen Gefahren zum Trotz bietet die Rigi einen reichhaltigen Naturraum mit attraktiven Freizeitmöglichkeiten. Das alte Bahntrassee der Rigi-Scheidegg-Bahn dient heute als Langlaufloipe und Wanderweg. Der Zeitzeuge aus der frühen Blüte der Bergbahnen wurde instand gesetzt. Wer nicht ganz so hoch hinauswill, kann auf dem Chesteneweg von Küssnacht nach Gersau wandern und dabei die grösste Kastanienselve der Zentralschweiz entdecken.

Lukas Denzler