Editorial

Als «Display» verstehen wir in diesem Heft die Ausstellung als räumliche Anordnung, die die Beziehung zwischen Objekten und ihrem Betrachter arrangiert. Als Architektur des Zeigens bildet das Display einen Rahmen, ein Passepartout, eine Bühne oder mindestens einen Sockel aus. Kurzum, es enthebt Dinge vom Alltag und exponiert sie. Damit löst es sie aus ihrem herkömmlichen Wahrnehmungs- und Sinnzusammenhang und macht sie gefügig für andere Erzählungen, andere Zusammenhänge, andere Nachbarschaften zu wiederum anderen Dingen. Dieses Heft ist der Architektur des Zeigens gewidmet. Wir versammeln Ausstellungsarchitektur und Szenografien, zeigen die Architektur von Museen und sinnieren über die Architektur als Exponat. Fünf Ausstellungsmacherinnen und -macher haben wir zum Spannungsfeld von Objekt und Erzählung befragt: Wie lassen sich im Rahmen von Ausstellungen Erlebnisse vermitteln? Wie kommt die Aura des Objekts überhaupt zustande? Wie verhält sich die Inszenierung zum Raum, in dem sie stattfindet?

Inhalt

Marie Theres Stauffer, Leo Fabrizio (Bilder)

Zeichen und Dinge

Musée d'ethnographie in Genf von Graber Pulver Architekten

Uwe Brückner, Bernadette Fülscher, Tristan Kobler, Stanislaus von Moos und Moritz Küng

Raum, Objekt und Erzählung

Fünf Statements zur Szenografie

Deyan Sudjic, Katalin Deér (Bilder)

Labor und Wunderkammer

Das Archiv von Herzog & de Meuron in Basel

Roland Züger, Christoph Rokitta (Bilder)

Modellbauhaus

Meisterhäuser Bauhaus in Dessau von Bruno Fioretti Marquez Architekten

Wilfried Kuehn im Gespräch mit Olaf Bartels

Schaufenster für die Mode

Umbau Kunstgewerbemuseum Berlin von Kuehn Malvezzi Architekten

Zudem:

Debatte: Ole W. Fischer zur Frage «Was ist eigentlich Architekturkritik?»

Wettbewerb: Städtebauliche Planungswerkstatt zur Kölner Domplatte

Bücher: Das Zürcher Universitätsgebäude von Karl Moser

Ausstellungen: «Architektur der Unabhängigkeit» im Vitra Design Museum Weil am Rhein

Nachrufe: Alfredo Pini, 1932 – 2015 und Otti Gmür, 1932 – 2015

Kristall als Leuchtturm: Barozzi Veigas Philharmonie in Stettin

Innenarchitektur: OLED Leuchten in der Praxis

werk-material 650: Umbau Volksschule Munzinger in Bern von Rykart Architekten

werk-material 651: Umbau Schulanlage Ilgen in Zürich von Wolfgang Rossbauer Architekt

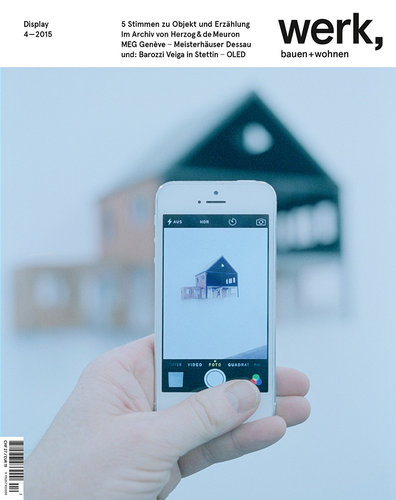

Modellbauhaus

(SUBTITLE) Meisterhäuser Bauhaus Dessau von Bruno Fioretti Marques Architekten

Wenn das Exponat und sein Display zusammenfallen: Mit der Rekonstruktion der Dessauer Meisterhäuser von Gropius und Moholy-Nagy werden diese zu Ausstellungsstücken ihrer selbst.

Neben dem Bauhausgebäude selbst sind von den Zeitzeugen der Moderne in Dessau vor allem die Meisterhäuser in der kollektiven Erinnerung gespeichert. Verantwortlich dafür ist die Fotografin Lucia Moholy, die Frau des Bauhausmeisters László Moholy-Nagy, und ihr Vermächtnis in Form von Schwarz-Weiss-Fotos, die sie als Bewohnerin ihrer Dessauer Doppelhaushälfte schoss. Besonders ihre Gartenansicht des Direktorenhauses macht noch heute deutlich, dass die kühnen Kompositionen der kubischen Häuser aus dem Jahr 1926 der Bautechnik ihrer Zeit weit voraus waren. Ihr Architekt Walter Gropius versuchte zumindest in den Fotos, die damals eben erforderlichen Stützen zum Verschwinden zu bringen.

Im Zweiten Weltkrieg wurden die Häuser Gropius und Moholy-Nagy vollständig zerstört. Seit ihrer Einweihung im Mai 2014 lagern die rekonstruierten Kuben nun stützenlos aufeinander und komplettiere das einmalige Ensemble moderner Architektur: Zwischen die Kiefern gestreut stehen hinter dem Gropiushaus wieder vier Doppelhäuser, angeführt von der gleichfalls wieder errichteten Trinkhalle von Ludwig Mies van der Rohe, die als Teil der Gartenmauer den Auftakt bildet. Diese mannshohe, strahlend helle Umfassungsmauer, die den spröden Charme des Dessauer Alltags nun wieder wie ein Passepartout vom Meisterhausensemble fernhält, macht augenscheinlich, dass die Häuser selbst Ausstellungsstücke sind: Die Architektur ist Exponat.

Präzision und Unschärfe

Das italienisch-argentinische Architektentrio aus Berlin mit Piero Bruno, Donatella Fioretti und José Gutierrez Marquez hatte ein Auswahlverfahren gewonnen, in dem nicht ein Projekt, sondern ein Konzept gesucht war. Ihr Ansatz, mit einer Mischung aus Präzision und Unschärfe ans Werk zu gehen, vermochte einige Untiefen der Rekonstruktion wie etwa die erforderliche Barrierefreiheit oder normgerechte Details zu umschiffen. Ohne Zweifel zeitgemäss stehen nun die eineinhalb Hauseinheiten da, ohne den Verlust der Original-Häuser durch einen Bombentreffer 1945 oder die aufreibenden Diskussionen (1) um deren Reparatur seit der Wendezeit vergessen machen zu wollen. Im Gegenteil: Neben den originalgetreu renovierten anderen Meisterhäusern bleibt das nun rekonstruierte Ensemble beredtes Zeugnis dieser Auseinandersetzung. Seine abstrakte Form verweist auf den Verlust.

Modell eins zu eins

Entgegen der Empfehlung des Internationalen Rates für Denkmalpflege (ICOMOS) (2) entweder zur Totalrekonstruktion des Gropiushauses oder zum Erhalt des 1956 erbauten Satteldachhauses Emmer an der Stelle des Direktorenhauses, schlugen die Berliner Architekten vor, das Ensemble in «unscharfer Form» auferstehen zu lassen. Gewissermassen in Form einer Erinnerung, wie sie in Hiroshi Sugimotos Fotos moderner Architektur oder Thomas Demands Modellen medialer Ikonen festgehalten ist.

Diesem befreienden Konzept folgte eine präzise Umsetzung. Ein «Abguss» aus Dämmbeton zeichnet exakt die Umrisse der Häuser nach. Seine Einschaligkeit und die monolithische Konstruktion verleihen dem Konzept Direktheit und Anschaulichkeit. Die Reduktion der Details befördert die abstrakte Wirkung der Bauten. Weder Balkongeländer noch Fensterteilungen und Abdeckbleche schmälern diese. Unterstützt wird die Abstraktion der Häuser durch die weisse Lasur auf dem sichtbar belassenen Dämmbeton, dessen Ausführung für ostdeutsche Verhältnisse von hervorragender Güte ist. Eine Beschichtung verleiht den bündig eingesetzten Verglasungen einen grauen Schimmer und lässt das Glas transluzent werden; beides betont die planen Flächen der Volumen. Der Schwebezustand des gebauten Resultats gleicht einem Modell im Massstab 1:1, der Vollendung der raumplastischen Idee von Gropius’ schwebenden Kuben. Dabei sind die Häuser weit reduzierter als es Gropius’ Gipsmodell bereits war, das Lucia Moholy zur Präsentation des Meister-Entwurfs fotografiert hatte – damals waren die Stützen noch dran.

Aussen Beton, innen Holz

Im Kontrast zum unnahbar wirkenden Mantel («monolithischer Guss») beherbergt das Innere ein skulpturales Einbaumöbel aus Holz («tektonische Fügung»). Der Einbau nimmt so profane Dinge wie die Erschliessungen sowie die Bedürfnisse der Technik auf – und bietet von inneren Balkonen Ausblicke in die Lufträume. Seine weiss verputzten Oberflächen ziert eine Kunstarbeit von Olaf Nicolai, deren unterschiedliche Oberflächenstrukturen im Streiflicht leise hervortreten. Dadurch tritt der Verzicht auf die Rekonstruktion der ursprünglichen Zimmerstruktur der gropiusschen Wohnwelt eindrücklich zu Tage: Zwar liegen die typischen Wohnzimmerfenster mit Terrassentür an originaler Stelle, doch die Öffnungen hängen gewissermassen in der Luft, denn die Böden fehlen. Die eingestellte Skulptur ist von luftigen Räumen umspült und lebt vom Gegensatz von Hülle und Kern. Im Haus Moholy-Nagy gewähren die Architekten Einblicke bis in den Keller. Es ist zu hoffen, dass dort wie geplant das Kurt-Weill-Zentrum die noch leeren Bücherregale zukünftig in Beschlag nimmt. Nur so können die Meisterhäuser dem Bauhaus auch jenseits der touristischen Betriebsamkeit den Weg in die Zukunft weisen. Dafür muss sich die neue Führung des Bauhauses unter der neuen Direktorin Claudia Perren als Nachfolgerin des 2014 im Streit verabschiedeten Philipp Oswalt auch an die Einrichtung der neuen Häuser trauen. Nichts wäre verstörender, als es bei den schönen, aber doch leeren Hüllen zu belassen.werk, bauen + wohnen, Fr., 2015.04.17

Fussnoten:

(1) Einen Überblick mit vielen Stimmen aus der Zeit bietet der Band 16 der Bauhaus- Buchreihe: UmBauhaus, Aktualisierung der Moderne, Berlin 2004. Der 2008 ausgelobte offene Wettbewerb für eine «städtebauliche Reparatur» endete ohne ersten, dafür mit zwei zweiten Preisen: jeweils für den Erhalt des Hauses Emmer sowie die Nachbildung des Direktorenwohnhauses. Letztgenanntes Konzept des Zürcher Büros Nijoo Architekte wurde von der Stadt Dessau-Rosslau zur weiteren Bearbeitung auserkoren, jedoch nur bis zum Bauantrag. Nach geändertem Raumprogramm gewannen 2010 Bruno Fioretti Marquez das darauffolgende beschränkte Gutachterverfahren.

(2) Vgl. dazu den von ICOMOS neben Andreas Schwarting mit dem Monitoring betrauten Thomas Will, «Reparatur am Welterbe», in: Stiftung Bauhaus Dessau (Hg.), Neue Meisterhäuser in Dessau-Rosslau, Bauhaus Edition Bd. 46, Spector Books Leipzig 2015

17. April 2015 Roland Züger

verknüpfte Bauwerke

Meisterhäuser Bauhaus Dessau