Editorial

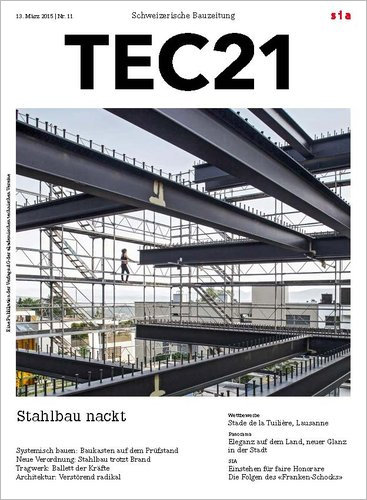

Im Wohn- und Bürobau kommt Baustahl in der Schweiz selten zum Einsatz. Diese Bauweise stellt hohe Anforderungen hinsichtlich Brandschutz und Bauphysik. Doch eine Handvoll begeisterter Planer traut sich zu, das Potenzial des Materials immer wieder neu auszuloten. Ingenieure schätzen seine statische Effizienz, sein zuverlässiges Verhalten und die präzise Ausführbarkeit der damit erstellten Bauten. Architekten gefallen die filigranen Tragskelette, die ihnen Spielraum für mehr Transparenz oder Flexibilität verschaffen. Nicht zuletzt sind Stahlbauten einfach schön!

In diesem Heft erläutern wir kurz, inwiefern die revidierten Brandschutzvorschriften das Bauen mit sichtbar gelassenem Stahl verändern.

Analog zu TEC21 51–52/2014 «Holzbau nackt» stellen wir zwei Neubauten vor, die die Vorteile der Stahlbauweise ausreizen und die dem Material innewohnende Ästhetik inszenieren. Darunter das neueste gemeinsame Werk des Planerteams Christian Kerez und Dr. Joseph Schwartz Consulting. Ähnlich wie beim Schulhaus Leutschenbach in Zürich (vgl. TEC21 44/2009) entwickelten sie auch hier eine hochindividuelle, massgeschneiderte Lösung.

Einen alternativen Weg beschreiten 2bm architekten, indem sie das standardisierte Baukastensystem Midi-Armilla von Fritz Haller aus den 1980er-Jahren weiterentwickeln.

An ihrem Neubau zeigt sich exemplarisch, dass jedes System an neue Gegebenheiten – wie erhöhte Anforderungen an Tragwerk und Gebäudehülle – angepasst werden muss.