Editorial

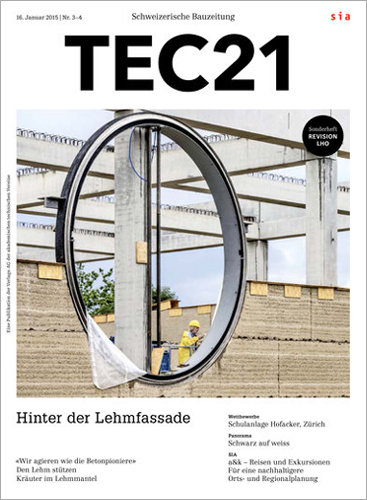

Als im vergangenen Sommer das neue Kräuterzentrum von Ricola seinen Betrieb aufnahm, waren alle Augen auf die beeindruckende Lehmfassade gerichtet. Kein Wunder, besticht das Gebäude, in dem die Firma ihre Kräuter lagert, doch durch Grösse und Eigenschaften ihrer Aussenhülle aus Stampflehm.

Auch die Architektur fand weithin Beachtung. Mit einem präzisen Minimalismus haben die Architekten von Herzog & de Meuron eine schlüssige Formensprache für das archaische und – seinem Wesen entsprechend angewendete – massige Material gefunden. Dabei konnten sie auf die jahrzehntelange Erfahrung des Vorarlberger Lehmbaupioniers Martin Rauch vertrauen.

Doch niemand würdigte die Leistung der Ingenieure von Schnetzer Puskas, die in einer kognitiven Höchstleistung praktikable Lösungen für die Fassade und das dahinterstehende Tragwerk gefunden haben. Häufig, indem sie das Verhalten vertrauter Baustoffe auf den Lehm extrapolierten: ein Akt von beachtlicher Kreativität und Kombinationsgabe.

Im Jubiläumsheft von letztem Jahr (TEC21 38/2014) wies unsere Korrespondentin Clementine Hegner-van Rooden, selbst Bauingenieurin und für derartige Fragen sensibilisiert, auf diesen Missstand hin. Wir versprachen Ihnen damals ein Heft, das jenes Versäumnis nachholt. Hier kommt nun die Ausgabe zum Kräuterzentrum von Ricola, die einen Blick hinter die Lehmfassade wirft und das gemeinsame Wirken von Ingenieuren und Unternehmer in den Mittelpunkt stellt.

Marko Sauer

Inhalt

07 WETTBEWERBE

Zwischen Wehrli und Herter

11 PANORAMA

Schwarz auf weiss

12 A&K – REISEN UND EXKURSIONEN

Für eine nachhaltigere Orts- und Regionalplanung | Qualität geht vor | So bleiben Kosten und Termine im Lot | Kennen Sie die Ordnung SIA 106?

17 VERANSTALTUNGEN

18 «WIR AGIEREN WIE DIE BETONPIONIERE»

Clementine Hegner-van Rooden und Marko Sauer

Lehmbauer Martin Rauch und Ingenieur Heinrich Schnetzer sprechen über das Material, das Hand und Kopf fordert.

21 DEN LEHM STÜTZEN

Clementine Hegner-van Rooden

Ingenieurbaukunst durch Kognition: Was es braucht, damit die Fassade aus Stampflehm stehen bleibt.

26 KRÄUTER IM LEHMMANTEL

Marko Sauer

Die Umstände, die den Bau des Kräuterzentrums begleiteten, sind einmalig. Wie Bauherrschaft, Architekten und Unternehmer zum Resultat beigetragen haben.

30 STELLENINSERATE

37 IMPRESSUM

38 UNVORHERGESEHENES

«Wir agieren wie die Betonpioniere»

Mit dem Kräuterzentrum von Ricola erobert der Lehmbau eine neue Grössenordnung. Nur gemeinsam konnten die Planer die Aufgabe meistern. Ein Lehrstück zu Vorfertigung, Vertrauen und Verantwortung.

TEC21: Herr Schnetzer, wie war Ihre erste Reaktion, als Sie erfahren haben, dass Sie mit Stampflehm in Berührung kommen werden?

Schnetzer: Ich bin es gewohnt, an Sitzungen teilzunehmen, an denen ich neuen Herausforderungen begegne. Ich versuche dabei, bei den vorgestellten gestalterischen Konzepten oder Projekten möglichst schnell die Problempunkte herauszuarbeiten und zu schauen, ob sie zu lösen, einigermassen lösbar oder gar nicht lösbar sind. Die definitive Lösung ist dann noch nicht ersichtlich. Aber man spricht miteinander und entwickelt zusammen Ideen, wie man den herausgefilterten Problempunkt als Schlüsselstelle in den Griff bekommen könnte.

Und wie haben Sie die Probleme gelöst?

Schnetzer: Ich glaube, das war ein Lehrbeispiel, wie man an ein Projekt mit vielen Unbekannten herangehen sollte. Es waren verschiedene Fachleute beteiligt, die alle ein spezifisches Wissen über ihr Gebiet haben: Lehmbau, Architektur, die statischen Zusammenhänge. Das Wichtigste war, die planerischen Schnittstellen zu definieren, unser Team entsprechend zu organisieren und zu klären, wer wofür verantwortlich war (vgl. «Den Lehm stützen», S. 21). Mit diesem unkonventionellen Organigramm konnte jeder sein Wissen optimal und auf einem direkten Kommunikationsweg einbringen. Es gab keine unnötigen und fehleranfälligen Schnittstellen.

Rauch: Wir befinden uns an einem interessanten Punkt im Lehmbau, denn wir agieren wie die Betonpioniere vor 100 Jahren. Damals hat man ebenfalls grosse Bauwerke erstellt, die mit viel Innovation verbunden waren. Die Zusammenarbeit zwischen den Ingenieuren, Architekten und Baumeistern war damals vermutlich ähnlich wie beim Kräuterzentrum: Man hat eine Idee, verfolgt diese gemeinsam, entwickelt sie, prüft die Machbarkeit, und danach zieht man begeistert in eine Richtung. Daraus entstehen ganz neue Themen.

Schnetzer: Die Analogie ist interessant. Wie begann man vor 100 oder 120 Jahren mit Beton zu bauen? Zuerst imitierte man den Holzbau mit Stützen und Balken. Bis man merkte, dass mit Beton nicht nur lineare, sondern auch flächige Formen möglich sind. Das hat zu neuen Formen und Bauwerken geführt. Flächentragwerke entstanden, und Pilzstützen wurden erfunden. Ich denke, dass es beim Lehmbau ähnlich ist. Mit zunehmender Erfahrung kommen wir zu anderen Bauformen.

Wie müssten denn diese Formen aussehen?

Schnetzer: Lehmwände brauchen eine gewisse Tiefe, damit sie Horizontalkräfte aufnehmen können. Eine flächige Fassade ist für einen Lehmbau nicht unbedingt geeignet – im Übrigen auch für eine Backsteinwand nicht. Man erreicht keine ausreichende Steifigkeit. Der Lehm bietet aber noch andere Möglichkeiten als die gerade Fassade. Am Ricola Kräuterzentrum haben wir den Lehm in einer Richtung ausgelotet: in der Länge. Diese Dimension ist ausgeschöpft. Es bleiben andere Aspekte, die zu prüfen sind. Zum Beispiel die horizontal selbsttragende Fassade – die Fassade hier ist nur stehend und würde kippen, wenn sie nicht durch das innenliegende Tragwerk aus Stahlbeton gehalten würde. Es gibt kleinere Bauten, bei denen die Lehmfassade problemlos die Horizontalkräfte aufnehmen kann. Es liessen sich auch für grössere Gebäude selbsttragende Lehmfassaden entwickeln.

Rauch: Dazu ist viel Forschung nötig. An der ETH haben wir eine Kuppel aus Stampflehm errichtet (vgl. «Lehmbau im Experiment», S. 20). Die Studentinnen und Studenten hatten die Aufgabe, ein gestampftes Gewölbe aus vorgefertigten Teilen zu erstellen. Normalerweise verlaufen die charakteristischen Stampflehmschichten horizontal, so wie sie auch gestampft werden. Bei der Kuppel haben wir die fertigen Elemente teilweise um bis zu 90° gedreht. Die Schichten verlaufen also vertikal. Uns interessierte, ob die Festigkeit gleich bleibt. Wir haben festgestellt, dass die Druckfestigkeit dadurch eher noch besser wird. Das sind Überlegungen, die noch in den Kinderschuhen stecken. Wir müssen noch viel machen, damit dieses Wissen in die Breite geht.

Wo steht der Lehmbau im Moment?

Rauch: Die wichtigste Arbeit ist, Vertrauen in das Material Lehm aufzubauen und das Interesse dafür zu wecken. Wir dachten immer, dass die Architekten angesprochen werden müssen, aber eigentlich müssen wir die Ingenieure gewinnen (lacht). Wobei ich immer positive Erfahrung gemacht habe. Die Ingenieure waren offen für das Material.

Schnetzer: In Ihrem Referat zur Eröffnung des Kräuterzentrums sprachen Sie die Normierung des Materials an. Das könnte ein Weg sein, um Vertrauen aufzubauen. Allerdings ist die Norm nur so gut wie die Fachleute, die sie erstellen. Es braucht also nicht nur eine Norm, sondern auch die entsprechenden Fachleute. Es schafft Vertrauen in das Material, wenn man einen genormten Baustoff hat, der fachgerecht eingebaut wird.

Rauch: Fixe Normen wären der Innovation abträglich. Wenn es eine Norm gibt und ich mich ausserhalb der Vorgaben befinde, kann der Ingenieur schnell einmal sagen, dass das nicht geht. Dann muss ich als Unternehmer eine zugelassene Lösung entwickeln. Beim Lehmbau funktioniert das nicht, weil keine Lobby dahintersteht wie beim Betonbau oder bei Glasfassaden. Deshalb muss man beim Stampflehm ein bisschen vorsichtig sein. Das Ziel könnten auch Regeln sein. Wenn ich mich genau daran halte, dann kann nichts schiefgehen.

Schnetzer: Sie sprechen mir aus dem Herzen. Ich bin dagegen, dass man Normen erstellt und alles verbietet, was sich ausserhalb der Norm bewegt. In der Schweiz ist die Situation anders: Man muss sich grundsätzlich nicht an die Normen halten, denn sie sind nicht Gesetz. Bei uns fassen die Normen den Stand der Bautechnik zusammen – diese Unterscheidung ist sehr wichtig. Man trägt das vorhandene Fachwissen zusammen, ergänzt es mit Forschungsresultaten und hält alles schriftlich fest. Es ist jederzeit möglich, vom festgelegten Stand der Bautechnik abzuweichen, solange neues Fachwissen – mit Forschungsresultaten belegt – dies rechtfertigt. Im Prinzip müssten Sie oder jemand anders ein Forschungsprogramm für die Erstellung einer Norm für Lehmbauten beantragen.

Kann man Lehm überhaupt normieren?

Die Bandbreite der Materialkennwerte ist gross.

Schnetzer: Es ist möglich. Wie bei jeder Norm müsste man über die Herstellung sprechen. Und über die Materialeigenschaften, die verschiedenen Zuschläge, die Dauerhaftigkeit, die Kornverteilungen, die Abrasion usw.

Das erinnert an Geotechnik.

Schnetzer: Es hat gewiss auch mit geotechnischen Aspekten zu tun. Wie man den Ton untersucht und bestimmt, das kennen die Ingenieure bereits aus der Geotechnik.

Herr Rauch, Sie nannten als wichtige Aufgabe, Vertrauen in das Material aufzubauen. Wie ist Ihnen das beim Kräuterzentrum gelungen?

Rauch: Hierzu möchte ich Richard Niemeyer erwähnen, der nach dem Zweiten Weltkrieg Bücher über den Lehmbau geschrieben hat. Für ihn war das Wichtigste, dass eine Fachkraft auf der Baustelle ist – alle anderen können Hilfsarbeiter sein. Damit wird der Facharbeiter zur Gewähr, dass beim Lehmbau nichts schiefgeht. Bei unseren Projekten ist es immer so, dass wir als Personen und Mitarbeiter hinter den Projekten stehen. Dies schafft Vertrauen beim Auftraggeber. Bei Ricola war am Anfang schon ein bisschen Angst da, ob das Material den Anforderungen genügen würde. Wir haben uns dann auf eine höhere Garantie geeinigt. Hinzu kommt, dass ich von Herzog & de Meuron als Subplaner für die Fassade beauftragt wurde, danach von Ricola als Fachplaner und in der Folge als Unternehmer. Das heisst, die Verantwortung lag immer bei derselben Person. Sorgen bereiten mir zukünftige Projekte, bei denen ein anderer Unternehmer den Stampflehm ausführen soll. Ein Baumeister gibt diese Garantien nicht ab.

Schnetzer: Das unternehmerische Risiko ist sicherlich zu würdigen. Ich gehe aber davon aus, dass Sie als Unternehmer stets genau gewusst haben, was Sie tun und welche Verantwortung Sie übernehmen. Es war kein Vabanquespiel. Und schliesslich waren andere Fachplaner dabei, die ebenfalls ihren Teil der Verantwortung übernommen haben. Dank unserer durchdachten Organisation konnten wir die Verantwortung teilen – was nicht zuletzt auch für die Bauherrschaft beruhigend war.

Wo sehen Sie die Zukunft des Lehmbaus?

Schnetzer: Lehmbauten sind sehr arbeitsintensiv. Was in unserer Gesellschaft leider mit teuer gleichzusetzen ist. Die gegenwärtige Entwicklung geht in eine komplett andere Richtung: Bauen mit möglichst wenig Arbeit – unabhängig vom Materialverbrauch. Der Lehm hat nur dann eine Chance, wenn er halbindustriell hergestellt werden kann. Ansonsten ist Lehm im Bauwesen zu teuer und bleibt eine Ideologie. Und die Tragkonstruktion der Wand und die Isolation müssten zusammengerechnet werden, um in der Gesamtberechnung konkurrenzfähig sein zu können.

Rauch: In Europa wird Lehm sicher ein Nischenprodukt bleiben und niemals den Beton ersetzen. Da der Einsatz der anderen Baumaterialien aber die Energie von drei Welten braucht, fängt man an umzudenken. Auf lange Sicht können wir so nicht weitermachen. Vielleicht werden in anderen Ländern, wo die Tradition noch vorhanden ist, unsere Beispiele motivierend wirken und das Image des Lehmbaus verbessern. Deshalb ist es wichtig, dass wir mit unseren Bauten Zeichen setzen.

Und welche Konstruktionen sind in Zukunft zu erwarten?

Rauch: Ich glaube, dass wir tragende Konstruktionen aus Lehm in Verbindung mit anderen Materialien sehen werden, etwa einen Holzbau als Deckentragwerk oder die Kombination von Lehm und Beton in sinnvoller, vernünftiger Weise. Ich kann mit Beton und Lehm sehr einfache und schlüssige Konstruktionen entwickeln, weil der Stampflehmbau eigentlich wie Betonbau funktioniert – in vielen alten Lehrbüchern wird er auch als Erdbeton bezeichnet.

Schnetzer: Ich sehe vor allem aufgrund der Arbeitsintensität, der Verfügbarkeit des Baustoffs und seines Verhaltens bei Erdbeben ein grosses Potenzial in Entwicklungsländern. Dort wird viel mit Lehm gebaut – allerdings nicht erdbebengerecht. Hier kann man mit Forschungsarbeiten ansetzen. Ausserdem werden viele Stahlbetonskelettbauten mit Backsteinwänden ausgefacht. Man könnte auch Lehm einsetzen.

Rauch: Genau. Es ist eine grosse Herausforderungen, einen tragenden Lehmbau zu entwerfen, der einem Erdbeben standhält. Damit bin ich oft konfrontiert. Ich bin überzeugt, dass der Stampflehm sehr resistent gegen Erdbeben ist, da die Schichtung aufgrund des Wechsels von harten und schwachen Lagen Energie umwandeln kann. Wenn man das mit einer geeigneten Bewehrung verbinden würde, könnte man erdbebensichere Strukturen generieren. Das wäre eine enorme Chance für Entwicklungsländer.TEC21, Fr., 2015.01.16

16. Januar 2015 Marko Sauer, Clementine Hegner-van Rooden

Den Lehm stützen

Die Dimension der Lehmfassade ist Neuland. Für Herzog & de Meuron und Schnetzer Puskas Ingenieure eine ungewöhnliche Aufgabe, die sie pragmatisch angingen.

Das Ricola-Kräuterzentrum in Laufen ist ein grosszügiger Kubus aus Stampflehm, der durch ein inneres Stahlbetonskelett getragen und stabilisiert wird. Im Grundriss rechteckig, weist er Abmessungen von 111 × 30 m auf und ist 11 m hoch. Teile des Gebäudes sind unterkellert und über einen unter Terrain liegenden Gang mit der weiteren Produktion verbunden. Der Kubus ist grundsätzlich eine grosse Halle. Im mittleren Bereich sind eine Besucherzone und die Aufenthaltsräume des Personals angeordnet; die Halle hat hier einen Zwischenboden aus Massivbau. Alle übrigen Einbauten sind Stahlleichtbauten (vgl. Pläne S. 24).

Die Architekten und der Lehmbauer bezogen die Ingenieure von Schnetzer Puskas schon während der Vorprojektphase in die Projektentwicklung mit ein. So wurde baustoffspezifisches, unternehmerisches, architektonisches und ingenieurspezifisches Fachwissen von Beginn an zusammengetragen. Die angestrebte Fugenlosigkeit und die notwendige Beweglichkeit der Lehmfassade sollten geklärt und die entsprechenden Detailkonstruktionen ausgearbeitet werden. Doch wie geht man ein solches Projekt an, für das Verantwortlichkeiten und Schnittstellen ungewohnt sind und für dessen Materialisierung insbesondere der Ingenieur erst noch ein Gespür entwickeln muss?

Schnittstellen und statisches Repertoire

Zwei Aspekte in der Planungsphase legten die Grundsteine, die das Vorhaben zum gewünschten Ziel führten: erstens das projektspezifische Organigramm der Planenden. Die Bauherrschaft sollte nicht die Schnittstelle zwischen Lehmbauer und Ingenieur sein, und die Organisation sollte nicht durch vertragsspezifisch optimalste Aufteilungen bestimmt werden. Vielmehr entsprachen die vertraglichen Verknüpfungen während jeder Projektphase dem fachlichen Kommunikationsweg. Die Verantwortung lag stets bei denselben Personen, weil die Fachplaner während des Vor- und Bauprojekts sowie der Ausführung dieselben blieben. Die Kommunikation war direkt und enthielt weniger fehleranfällige Schnittstellen. So setzten die Planenden Schnetzer Puskas Ingenieure zweimal ins Organigramm: einmal als klassische Bauingenieure für die Tragkonstruktion in Stahlbeton, das andere Mal als Bauingenieure und Berater für den Lehmbau.

Der zweite Aspekt war die adäquate Anwendung des bestehenden statischen Repertoires auf die lehmspezifische Bemessung und Dimensionierung. Der Baustoff Lehm ist weder normiert noch standardisiert – Lehm nach Eigenschaften, wie es bei Beton der Fall ist, gibt es nicht. Das Schwindmass und die Konsistenz können variieren, die Materialeigenschaften sind unterschiedlich. Dennoch bildet das vorhandene Repertoire an klassischen baustatischen Methoden die Grundlage, um eine Stampflehmfassade zu bemessen und zu dimensionieren. Der Lehmbauer spezifizierte den Stampflehm, der aus dem Laufentaler Boden gewonnen wurde, in Zusammenarbeit mit den Ingenieuren und abgestimmt auf die Anforderungen, die das Bauwerk vorgab. Sie legten das spezifische Gewicht, die ungefähre Zugfestigkeit sowie das Schwind- und Kriechmass, das von der Wassermenge im Lehm abhängig ist, fest (vgl. Kennwerte S. 25). Die Ingenieure bauten darauf das statische Konzept des gesamten Tragwerks auf und führten die Berechnungen aus. Sie entwickelten schrittweise das notwendige Gespür und Gefühl für den Werkstoff mit seinen Eigenschaften.

Betonskelett trägt stehende Lehmfassade

Das statische Konzept des Hauptgebäudes besteht aus einem Skelettbau aus Stahlbeton mit vorgesetzter Stampflehmfassade. Der Skelettbau ist eine biegesteife Pfosten- und Riegelkonstruktion aus vorfabrizierten Stahlbetonelementen. Die Bauherrschaft liess das Tragwerk aus Beton herstellen, weil es als Massivbau optisch zum massiven Lehmbau passte. Eine Stahlkonstruktion wäre zu filigran und zu duktil gewesen, und auf den Flanschen hätten Staub oder Kräuterreste aus der Produktion liegen bleiben können. Ein Stahlskelett hätte also aus ästhetischen, hygienischen – Ricola-Bonbons gelten als Medizin – und tragwerkspezifischen Gründen nicht mit dem Lehmbau harmoniert. Die Pfosten und Riegel weisen Abmessungen von 55 × 55 cm bzw. 55 × 60 cm auf. 19 Querachsen und drei Längsachsen liegen auf einem Stützenraster von 6.10 × 6.10 m. Die mittlere Längsachse teilt sich bei den Büros und den Verarbeitungsstätten in zwei auf. Es kann ein Korridor angeordnet werden (vgl. Isometrie S. 21). Die Aussteifung des Hauptgebäudes erfolgt allein durch die biegesteifen Rahmen. Die Querriegel spannen als Zweifeldträger über den Stützen und sind gelenkig an den Fassadenstützen angeschlossen. Um die notwendige aussteifende Zweigelenkrahmen-Konstruktion zu gewähren, sind die Stützen entsprechend an ihren Füssen in Längs- und Querrichtung eingespannt. Streifenfundamente und Rammpfähle gewähren die Lastabtragung in den lehmhaltigen Baugrund. Im Endzustand funktionieren die Dachträger als Plattenbalken; der Überbeton (19 cm) auf den vorfabrizierten Elementen (6 cm) bildet als Verbunddecke eine aussteifende Scheibe.

An das Stahlbetonskelett rückverankert ist die fugenlose 45 cm dicke Stampflehmfassade. Denn die Fassade ist stehend, also nur in vertikaler Richtung selbsttragend. Die horizontalen Einwirkungen wie Wind und Erdbeben müssen abgefangen werden. Allerdings ist die Interaktion zwischen den zwei Materialien Beton und Lehm nicht zu unterschätzen: Lehm schwindet und schrumpft mit der Zeit mehr als Beton – bei seinem isotropen Verhalten auch noch in alle Richtungen. Die Befestigung der Lehmfassade am steifen Betonskelett muss daher verschiebbar sein, sonst reisst die Fassade.

Stahllaschen, befestigt an Halfenschienen, die in alle Betonstützen eingelassen sind, schaffen die notwendige vertikale Beweglichkeit (vgl. Detail rechts). Auf der kurzen Gebäudeseite wurden extra dafür zusätzliche Fassadenstützen angeordnet. Das horizontale Schwindmass des Lehms kann im Allgemeinen aufgefangen werden, weil sich die Fassade horizontal verformen kann. So wurden die Gebäudeecken nicht mit der Tragkonstruktion verbunden, um auch hier die notwendige Beweglichkeit zu erhalten. Wegen ihrer geometrischen Form sind sie ohnehin stabil und können Horizontalkräfte aufnehmen. Am Fassadenfuss hingegen, wo die Lehmfassade wegen ihrer Saugfähigkeit auf einem Dämmbetonsockel steht, werden die Verformungen verhindert. Es entstehen Zwängungen, und es bilden sich kleine verteilte Risse, die der Lehm aber selbst «heilt».

Die Schwächen sind auch die Stärken

Lehm ist kein Alleskönner. In konventioneller Denkweise ist der Lehm schwer, steif und wenig duktil. Ausserdem ist Lehm kein Biegetragmaterial. Eine Dachkonstruktion wäre deshalb einzig als architektonisch gebundene Gewölbekonstruktion möglich; auch die Wände müssten – wenn sie denn horizontale Kräfte abtragen können sollen – in geschwungener Form ausgeführt werden (vgl. «‹Wir agieren wie die Betonpioniere›», S. 18). Doch man sollte das Material gemäss seinen guten Eigenschaften einsetzen. Die Ingenieure wussten diese zu nutzen. Die vermeintlichen Schwächen erweisen sich in einem anderen Zusammenhang und unter anderen Rahmenbedingungen als Stärken.

Die Wasserlöslichkeit zum Beispiel ist verantwortlich für die Feuchtigkeitsregulierung und dafür, dass der Lehm zu 100 % reversibel ist. So muss der Fassadenfuss zwar auf einem Sockel aus Dämmbeton stehen, weil er sonst zu viel Wasser aufsaugen und sich auflösen würde. Doch gerade die Porosität und die Kapillarwirkung bewirken, dass Lehm dicht ist – Lehm quillt und dichtet die Fassade auf natürliche Weise ab.

Die Porosität des Stampflehms gleicht zudem Temperatur und Feuchtigkeit im Innenraum aus. Infolge ihrer Masse nivelliert die Lehmwand Tagesschwankungen und glättet Jahresschwankungen. Der Lehm schafft im Innenraum der Betriebsstätte also ganz ohne Technik ein passendes Raumklima. Allerdings nur in den Bereichen Kalt-Kalt – im mittleren Bereich des Gebäudes, wo die Büroräumlichkeiten untergebracht sind und geheizt wird, besteht die Aussenwand aus einer Zweischalenkonstruktion.

Schwinden konstruktiv auffangen

Der Wassergehalt des Lehms wirkt sich auf das Schwindmass aus. Die Ingenieure mussten deshalb nicht nur zwischen Tragkonstruktion und Lehmfassade, sondern bei allen Details konstruktive Lösungen finden, um das Schwindproblem aufzufangen. So schliesst ein feines Blech den Dachrand ab, und der Luftraum zwischen Lehm und Blech fängt die differenziellen Setzungen infolge Schwindens zwischen Betonskelett und Lehmwand auf – bis zu 5 cm können das am Dachrand sein. Die Lehmfassade kann unter dem Blech frei schrumpfen. Auch die runden Fenster lassen sich nicht ohne Weiteres in die Fassade integrieren, weil auch hier das Schwinden rund um den Rahmen Risse in der Lehmschicht verursachte, hätten die Ingenieure nicht eine ausgeklügelte, aber in sich einfache Detailkonstruktion entwickelt, die genau dies verhindert. An den zwei Hälften der Fensterrahmen sind jeweils zwei Stahllaschen angeschweisst. Sie bilden auf halber Fensterhöhe das Auflager des Stahlrahmens in der Lehmwand. Oben und unten am Rahmen sind Hohlräume angeordnet. Auf diese Weise werden das Setzmass halbiert und die Setzungsdifferenzen zwischen dem oberen und unteren Punkt des Rundfensters ausgeglichen; es entstehen keine grössere Risse. Die horizontalen Lasten gibt das Kreisfenster über kurze, als Pendelstützen ausgebildete Zug- bzw. Druckstahlstäbe an die mittig innenliegende Betonstütze ab (vgl. Horizontalschnitt S. 25).

Kognition als Ingenieurbaukunst

Mit jedem Konstruktionsdetail ist die Erfahrung des Ingenieurs für den Lehm gewachsen. «Dimensionen auf ihre Richtigkeit einzuschätzen war zu Beginn der Planung kaum möglich», erläutert Heinrich Schnetzer. «Wir haben aber nichts Neues erfunden. Wir sahen Zusammenhänge und quantifizierten sie, und wir zogen Rückschlüsse aus Verhalten anderer Baustoffe. So konnten wir im Voraus beurteilen, wie sich Lehm unter bestimmten Belastungen verhalten würde.»

Beim Neubau des Kräuterzentrums das Wort Innovation zu verwenden, wäre zu hoch gegriffen. Die Ingenieure haben vor allem bestehende baustatische Methoden auf Neues angewendet. Darin liegt hier allerdings die beachtenswerte Ingenieurbaukunst: übergeordnete Gesichtspunkte bezüglich Werkstoff und Baustatik zu betrachten, zu bewerten und neu anzuwenden – auf kognitiv höchster Ebene. Man darf gespannt sein, wie der althergebrachte Werkstoff Lehm mit diesem Entwicklungsschritt im Bauwesen vorankommt.TEC21, Fr., 2015.01.16

16. Januar 2015 Clementine Hegner-van Rooden