Editorial

Holz kann beides: Es ist Material für eine nachhaltige Bauweise und schafft eine wohnliche Atmosphäre. Bei kleinen Gebäuden hat sich der Baustoff bestens etabliert, die Details sind bekannt und bewährt. Meist ist das Tragwerk ebenso aus Holz wie die Oberflächen.

Doch wie verhält es sich bei Gebäuden mit erhöhten Anforderungen? Selbst wenn die Konstruktion zu grossen Teilen aus Holz besteht, bleibt das Material mit seinen vorteilhaften Eigenschaften oft unsichtbar. Aus Brand- und Schallschutzgründen verschwindet das Holz hinter Gipskarton. Dies wird wohl auch so bleiben, wenn 2015 neue Brandschutzvorschriften in der Schweiz die Anwendungsmöglichkeiten für das Material erweitern werden.

In dieser Ausgabe stellen wir zwei Häuser vor, die die Herausforderungen im Holzbau überzeugend gemeistert haben und den Baustoff auch im Innern zeigen: das Illwerkezentrum Montafon im vorarlbergischen Vandans, das dank einem System mit einer Holz-Beton-Verbunddecke sehr effizient ist, und das neue Fachstellenhaus auf dem Arenenberg am Bodensee, bei dem Raum und Tragwerk in ein spannungsreiches Verhältnis zueinander treten.

Bei beiden Gebäuden steht das Zusammenwirken von Architekten und Ingenieuren im Mittelpunkt. Daraus sind zwei Positionen entstanden, die aus unterschiedlicher Warte an den Holzbau herangehen und einen zeitgemässen Umgang mit dem Material zeigen – jenseits der Hüttenromantik.

Daniela Dietsche, Marko Sauer

Inhalt

AKTUELL

07 WETTBEWERBE

Neuer Schwung für die Sixties

10 PANORAMA

«Der Unterschied liegt in der Denkweise» | Abbau der A1-Überführung | Hohe Ehrung für Walter Ammann | «Die Grundlage liefert der Richtplan» | Markttaugliches Schweizer Gebäudezertifikat

15 VITRINE

Neues für Innenräume | «Verdichtetes Bauen» im Rückblick

17 POSITION DER INGENIEURE STÄRKEN

Leistungen klarer geordnet | Gebäudepark als Herzstück der Energiewende | Workshop zum Gebäudeenergieausweis | SIA-Form Fort- und Weiterbildung

21 VERANSTALTUNGEN

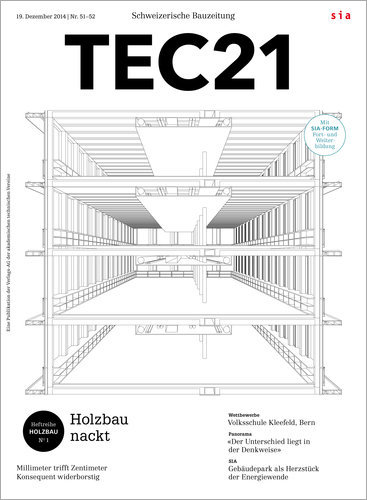

22 HOLZBAU NACKT

22 MILLIMETER TRIFFT ZENTIMETER

Marko Sauer

Um den grössten Holzbau Österreichs zu errichten, setzten die Architekten und Ingenieure auf ein effizientes System mit einer Holz-Beton-Rippenverbunddecke.

28 KONSEQUENT WIDERBORSTIG

Clementine Hegner-van Rooden

Im neuen Fachstellenhaus des Bildungs- und Beratungszentrums im thurgauischen Salenstein steht das Tragwerk dem Raum im Weg – eine konstruktive Interferenz.

34 STELLENINSERATE

37 IMPRESSUM

38 UNVORHERGESEHENES

Millimeter trifft Zentimeter

Mit ihrem neuen Verwaltungs- und Besucherzentrum haben die Illwerke Österreichs grössten Holzbau errichtet. Architekt Hermann Kaufmann und Ingenieur Konrad Merz fanden die Balance zwischen Wirtschaftlichkeit und Ausdruck, zwischen Beton, Holz und Stahl.

Für seine Preziosen aus Holz ist Vorarlberg berühmt. Die Basis dieser Tradition bilden klug bewirtschaftete Wälder, ein lebendiges Handwerk und die hohe Wertschätzung von Architekten und Fachplanern. Man nutzt die Ressourcen, die in der Region vorhanden sind – was sich ebenso auf das Material bezieht wie auf die Fertigkeiten und das Wissen der beteiligten Akteure. Dennoch gibt es auch dort Grenzen für den Holzbau, die sich beim Hochhaus und bei gewerblich genutzten Bauten manifestieren. Wegen der verschärften Vorgaben zum Brandschutz muss eine Konstruktion aus Holz in der Regel verkleidet werden, und das Material ist im Vergleich zu Massiv- oder Stahlbauten wirtschaftlich nicht konkurrenzfähig. Zudem verfügen die Zimmereien der Region nicht über die erforderlichen Kapazitäten, um Bauten ab einer gewissen Grösse allein zu fertigen.

Aus dem System heraus entwickelt

Architekt Hermann Kaufmann und Ingenieur Konrad Merz traten an, um die Grenzen für den Einsatz des Materials auszuweiten. Als langjährige Holzbaupioniere wissen sie um die Probleme in höheren Anforderungsklassen. Zusammen mit dem Vorarlberger Unternehmen Rhomberg Bau entwickelten sie deshalb 2009 das LCT-Bausystem (vgl. Kasten). Es ermöglicht einen einfachen, modularen Holzbau, der selbst über die Hochhausgrenze hinaus nicht verkleidet werden muss. Das Grundmodul der Konstruktion bildet ein hybrides Rippendeckenelement aus Holz und Beton, das die Planung vereinfacht und dank seinen Nachweisen zum Brandschutz (REI 90) vom Einzelattest befreit ist. Zudem können die Zimmereien mittels Vorfertigung grössere Aufträge bewältigen, denn der Verbund von Holz und Beton findet im witterungsgeschützten Elementwerk der Betonindustrie statt. Die Holzbetriebe liefern für eine Deckenplatte lediglich vier Brettschichtholzträger (280 mm × 240 mm), die – in eine Stahlschalung eingelegt – einen Überbeton (80 mm) erhalten. Auch die Stirnseite der Platte ist in Beton ausgeführt, um Brandüberschlag und Druck quer zum Holz zu verhindern.

Das neue Illwerkezentrum Montafon (IZM) ist die erste Umsetzung des LCT-Systems in direkter Konkurrenz zu anderen Bauweisen. In einem geladenen Wettbewerb unter 13 Büros aus Deutschland, Österreich und der Schweiz setzte sich das Architekturbüro Hermann Kaufmann aus Schwarzach mit einem rund 120 m langen Gebäude durch – wiederum in Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro Merz Kley Partner, das Büros in Dornbirn und Altenrhein betreibt. Für den Architekten stand von Anfang an fest, dass er seinen Entwurf auf das System mit der Hybriddecke ausrichten wollte. Doch wie kann aus einem einzelnen Baustein eine ansprechende Architektur entstehen? Welche räumliche Qualität kann eine Bauweise bieten, die zwar effizient in der Fläche ist, aber nur schlecht mit Auskragungen operieren kann, da die Anschlüsse gelenkig ausgelegt sind?

Zusammen mit der Vorgabe, dass alle Arbeitsplätze über vergleichbare Bedingungen und Lichtverhältnisse verfügen sollten – wodurch auch die Gebäudetiefe weitgehend definiert war –, stand das Büro Kaufmann vor einer schwierigen Aufgabe: Die Form war in den grösstenteils durch das Modul und die Rahmenbedingungen bestimmt, ebenso die Ausrichtung mit den Hauptfassaden Richtung West und Ost. Auf dem Perimeter neben dem Ausgleichsbecken in Vandans war jedoch kein Platz für das lange Gebäude: Das Haus musste auf das Wasser ausweichen, an dessen Ufer es liegen sollte. Und so steht der lange Holzbau nun auf rund einem Viertel seiner Länge im künstlichen See, den die Illwerke seit 1943 für den Wasserausgleich betreiben. Der fünfgeschossige Riegel rückt in die Nähe der westlich gelegenen Kraftwerksanlage Rodund (vgl. Situation S. 23) und hält einen grosszügigen Grünraum frei, der den Blick auf die gesamte Längsfassade ermöglicht.

Struktur bildet den Raum

Bis zur Decke über dem Erdgeschoss sind die erd- und wasserberührten Bauteile des IZM in Ortbeton erstellt. Um das Plattenfundament auf dem Seeufer zu erstellen, mussten die Baustelle mit einem Damm zwischen zwei Spundwänden vom Becken abgetrennt und die Baugrube trockengelegt werden. Der mit Lehm abgedichtete Beckenboden wurde nach dessen Entfernung sorgfältig wieder verschlossen. Das Erdgeschoss beherbergt entsprechend der Tragfähigkeit des Betons die Räume mit den grössten Spannweiten: den Empfang, die auf drei Seiten offene Mensa mit der Küche und einen Vortragssaal. Zusammen mit der Treppe, die zu den Seminarräumen im 1. Obergeschoss führt, bietet die Eingangshalle einen grosszügigen zweigeschossigen Raum. Ebenfalls aus Beton sind die beiden Treppentürme ausgeführt, an denen in jedem Geschoss eine 8 m tiefe Plattform angehängt ist. Sie stabilisieren die Konstruktion und sorgen für ausreichend Fluchtwege im 120 m langen Bau. An die Türme sind die vier Geschosse in Holzbauweise wie ein Segel angehängt und die Deckenelemente an den Plattformen verankert. Um die Zugkräfte aufzunehmen, wurden je nach Belastung zwischen zwei bis vier Zugstangen in die Rippenverbundplatten eingegossen. Ein Schloss verbindet die Elemente untereinander; so werden die Zugkräfte in den Stahlbeton der Treppentürme eingeleitet.

In diesen vier Geschossen, wo die Abteilungen der Illwerke ihre Büros haben, dominiert also der Holzbau. Im Rohbau wurden die rund 10 000 m² Nutzfläche in nur sechs Wochen erstellt – eine Zahl, die illustriert, wie leistungsfähig das System und die Vorfertigung sind. Das Besondere daran: Das Tragwerk des Rohbaus wird zum bestimmenden Element im fertigen Büro. Hier spielt es seine Stärken aus, denn das Holz wird nicht mit Gipsplatten ummantelt. Für den Endausbau wurde ein Hohlkastenboden auf die rohe Decke des Elements eingebaut. Zwischen die Rippen des Deckenelements kam hinter Schallschutzblechen die Verteilung der Haustechnik zu liegen. Die Hauptleitungen verlaufen über einer herabgehängten Decke in einer zentralen Zone (vgl. Schnitt oben).

Die Bleche wurden hauchdünn mit Farbe bespritzt, gerade genug, um die störenden Löcher abzudecken, aber immer noch so dünn, dass deren akustische Wirksamkeit beibehalten blieb. Das Detail steht für die verschiedenen Ebenen, die im IZM zusammenkommen: Die Klarheit und Effizienz des Tragwerks trifft auf einen sorgfältigen handwerklichen Ausbau, der sich den Rhythmus und die Strukturen des Systems zunutze macht. Genau in dieser Balance zwischen rationaler Bauweise und passgenauem Ausbau liegt der Reiz des IZM – und das Potenzial von Holzbauten in diesen Dimensionen.

Den Widerspruch überwinden

Das klassische Bausystem aus Stützen und Platten ist die Domäne des Betons. Das IZM dringt als Holzbau darin ein und vereint, was im ersten Moment unvereinbar erscheint. Das Bausystem ist wirtschaftlich, und es geht mit der Qualität eines individuell konstruierten Holzbaus einher. Dazu mussten die Planer eine Lösung für die unterschiedlichen Toleranzen auf der Baustelle finden: Der Baumeister arbeitet vor Ort mit einer Genauigkeit von einem Zentimeter, der Zimmermann und der Stahlbauer im Bereich von Millimetern. Insbesondere im Bereich der Fassaden kommt dies zum Tragen, denn dort werden die Elemente gestapelt: Auf den Holzstützen liegt die Deckenplatte, auf der wiederum die nächsten Holzstützen stehen. Der Betonüberzug der vorgefertigten Elemente aus dem Werk weist Toleranzen auf, die auf der Baustelle ausgeglichen werden müssen.

Die Lösung, diese Massgenauigkeiten auf einen Nenner zu bringen, liegt im Deckenelement: In jeder Ecke durchdringt ein Hüllwellrohr ( 80 mm) den betonierten Stirnbereich der Platte von oben nach unten. Auf der Stütze, in die ein Metallstab mit einer Bohrung eingelassen ist, liegt die Betonstirn auf. Die nächste Stütze weist an ihrem Fuss einen konisch zulaufenden Dorn auf, der genau in die Bohrung des Stahlrohrs passt. Dank diesem Detail lässt sich die Präzision des Holz- und Stahlbaus über die fünf Geschosse aufrechterhalten. Rund um den Dorn bleibt eine Fuge, die mit Mörtel vergossen wird. Mit einfachen Mitteln werden die unterschiedlichen Toleranzen ausgeglichen.

Quantensprung in der Grösse

Das Büro Kaufmann baut schon seit Langem im Passivhausstandard, so auch das IZM. Dieses nutzt zudem konsequent die Abwärme der nahe gelegenen Stromgeneratoren: Ein 450 m³ grosses Becken mit Wasser von 12 bis 18 °C steht das ganze Jahr über zur Verfügung. Alle Elektromotoren der Gebäudetechnik laufen mit Gleichstrom ohne Umwandlungsverluste, im ganzen Haus erstrahlen durchgehend LED-Leuchten. Und dass bei den Illwerken – wenig erstaunlich – ausschliesslich Strom aus Wasserkraft zum Einsatz kommt, verbessert die Nachhaltigkeitsbilanz. Dafür hat das IZM ein Green-Building-Zertifikat nach ÖGNI-/DGNB in Gold erhalten; Dies belegt, dass neben baulichen und energetischen auch weitere Ziele bezüglich Ökologie, Ökonomie sowie soziokultureller, technischer und Prozessqualität verfolgt wurden.

Hermann Kaufmann und Konrad Merz betreiben mit der Holz-Beton-Rippenverbunddecke Grundlagenforschung für den Holzbau in dieser Grössenordnung. Die Idee ist zwar nicht neu, und es gibt vergleichbare Lösungen auf dem Markt, aber mit dem IZM ist eine beispielhafte Balance zwischen industrieller Vorfertigung und individuellem Ausbau gelungen. Ohne seine haptischen Qualitäten einzubüssen, bietet das Material ein leistungsfähiges Bausystem, das der Holzwirtschaft neue Einsatzgebiete eröffnet.TEC21, Fr., 2014.12.19

19. Dezember 2014 Marko Sauer

Konsequent widerborstig

Das Fachstellenhaus des Bildungs- und Beratungszentrums Arenenberg zeigt sich als Edelrohbau in Holz und Beton. Sein Thema ist das Zusammenspiel von Tragwerk und Raum. Es äussert sich in den sichtbaren Tragrichtungen und – eigensinnig, aber reizvoll – in einer Gegenordnung.

Das Schloss Arenenberg am Untersee in der thurgauischen Gemeinde Salenstein ist bekannt durch seine bewegte Geschichte. Historische Bedeutung erlangte das Anwesen ab 1817 als Wohnsitz der vormaligen holländischen Königin Hortense de Beauharnais und des späteren französischen Kaisers Napoleon III. Aus jüngerer Zeit nennenswert sind die Reparatur, Rekonstruktion und Neuinterpretation des Landschaftsparks von Staufer & Hasler (TEC21 33-34/2008). Ebendiese Architekten haben nun zusammen mit den Ingenieuren von Conzett, Bronzini, Gartmann im durch Landwirtschaftsgebäude besetzten Geviert des Arenenbergs das Fachstellenhaus für das Bildungs- und Beratungszentrum Arenenberg (BBZ) gebaut (vgl. Situation rechts).

Die Kernkompetenz des BBZ liegt in der land- und hauswirtschaftlichen Ausbildung. Neben ihrer Lehrtätigkeit sind die Fachpersonen hauptsächlich in der Beratung der Landwirte und Bäuerinnen tätig.

Um Synergien zu nutzen, sollten die Arbeitsplätze in einem Kompetenzzentrum am Arenenberg konzentriert werden. Der Kanton Thurgau schrieb deshalb 2010 einen Projektwettbewerb im Einladungsverfahren aus.

Die Holzwirtschaft steht der Landwirtschaft nah, und das kantonale Hochbauamt prüft gemäss Carmen Haag, Regierungsrätin und Vorsteherin des Departements für Bau und Umwelt, bei Bauvorhaben grundsätzlich die Möglichkeit, Holz zu verwenden.[1]

Der Kanton forderte deshalb einen «innovativen, zukunftsweisenden und möglichst reinen Holzbau, der neue Massstäbe setzen sollte. Die Bauweise sollte umfassende architektonische Qualitäten mit ökonomischer Verantwortung, ökologischem Bewusstsein, funktionaler Klarheit und neuesten Energiekonzepten vereinen.»[2]

In enger Zusammenarbeit haben Staufer & Hasler mit Conzett, Bronzini, Gartmann ein kompaktes Gebäudevolumen entworfen, das von neuen Ideen ebenso lebt wie von bewährten Ansätzen.

Gegenordnung von Tragwerk und Raum

Das Tragwerk stellt sich im gesamten Gebäude in den Vordergrund und löst sich von der architektonisch vorgegebenen Raumeinteilung. Primäre Tragelemente aus Holz erhalten eine gewollt markante Stellung.

Die Planenden zelebrieren die Stützen regelrecht – markant mit Sattel, wo grosse Lasten auftreten, weniger markant am Rand, wo weniger Last anfällt. Aber stets mit den gleichen Abmessungen und immer frei stehend im Raum. Die Ingenieure reden von einer gewissen Widerborstigkeit zwischen Raum- und Tragstruktur im positiven Sinn. Conzett findet diesen Ansatz spannend: «Die attraktive Gestalt der Stützen gibt ihnen eine Qualität, dank der sie im Weg stehen dürfen.» Marcus Schmid – Projektleiter von Conzett, Bronzini, Gartmann – ergänzt: «Man sieht hier vom Grundsatz ab, dass die Raumnutzung, der Innenausbau und die Stützen in einer identischen Ordnung stehen müssen.» Das heisst nicht, dass die Stützen die Raumnutzung verhindern würden. Thomas Hasler betont: «Die Logik der Grundrisse bleibt selbstverständlich.» Das verschobene Raster von Trag- und Raumstruktur hätte durchaus auch praktische Vorteile: Zwischenwände können flexibel gesetzt werden und stossen nicht auf Stützen. Deshalb können Wände mühelos an andere Wände angeschlossen werden. «Der Entwurf und die Planung werden ein Prozess der Gewichtung: Formale, konstruktive und logische Aspekte halten sich die Waage», ergänzt Hasler.

Markante Fassade

Das Gebäude ist für rund 4.91 Mio. Franken in einer Bauzeit von 16 Monaten nach Minergie-P-Standard erstellt worden. Es ist der erste mehrgeschossige Bürobau, den der Kanton Thurgau aus Holz realisiert hat. Dabei stammt das Holz zu 70 % aus Schweizer Wäldern, ein Drittel davon – insbesondere die Fichte – direkt aus dem Thurgauer Staatswald, den Forstrevieren Feldbach und Seerücken. Bei der Ausführung wurde von jedem verwendeten Holzprodukt die Herkunftsdeklaration «regionales, FSC-zertifiziertes Holz» verlangt. Für die Wärme im Haus sorgt eine Holzschnitzelheizung.

Eine gegen unten abgetreppte lasierte Holzfassade aus Thurgauer Fichte fasst das Gebäude ein. Die Übersprünge beim Geschosswechsel garantieren einen guten konstruktiven Holzschutz – statt nur eines Dachvorsprungs schützt auf jeder Geschosshöhe ein Vorsprung das Stirnholz vor Witterung.

Gleichzeitig sind sie Nischen für die Holzrollläden und bilden eine Brandschutzabschottung von Stockwerk zu Stockwerk.

Trotz geringer Grösse erhält das Gebäude durch die abgetreppte Fassade eine gewisse Mächtigkeit. Das der Stirnfläche eingeschriebene Viereck ist zwar quadratisch, trotzdem wirkt das Gebäude stehend. Ausserdem wächst die Grundrissfläche gegen oben an, der Fussabdruck bleibt klein.

Die beplankte Ständerfassadenkonstruktion trägt geringe vertikale Lasten ab (die inneren Fassadenstützen übernehmen die Hauptlast) und übernimmt teilweise horizontale Einwirkungen wie Wind. Auch die nördliche Giebelwand unterscheidet sich formal nicht von der umlaufenden Fassade. Sie ist aber als starre Scheibe konstruiert, und die verschiedenen Funktionen sind hier auf drei Schichten aufgeteilt. Die innerste Schicht besteht aus einer beplankten Ständerwand, die zwischen den Decken steht. Die äusserste Schicht ist eine Aufdoppelung für die gestufte Fassadenkonstruktion. Dazwischen ist im Anschluss der Deckenränder ein Fachwerk angebracht, das zusammen mit dem Kern das Gebäude aussteift. Diese Konstruktion ist zweigeteilt; ein Teil ist anderthalb Stockwerke hoch und

in der Mitte des zweiten Geschosses gestossen (vgl. Skizze S. 32). Das Fachwerk mit den durchgehenden Diagonalen erzeugt eine schubfeste Verbindung zwischen den versetzten Fassadenteilen. So erst wird es möglich, die geplanten asymmetrisch übereinander verschobenen grossen Fenster umzusetzen, die einer aussteifenden Scheibe widersprechen.

Kein reiner Holzbau

Das Kompetenzzentrum ist kein reiner Holzbau, auch wenn die Tragkonstruktion hauptsächlich aus Holz besteht. Das Sockelgeschoss aus Bodenplatte und Wänden ist betoniert. Es ist flach im leicht abfallenden Terrain fundiert. Generell ist die 20.5 m × 12.3 m grosse Bodenplatte 35 cm dick.

Zusätzlich gevoutet bzw. verstärkt ist sie bei den Stützen und im Bereich der Liftunterfahrt respektive des Kerns. Einerseits, weil der Boden lehmhaltig und darum setzungsempfindlich ist. Andererseits, weil das Untergeschoss wegen des fehlenden Betondeckels keine steife Kiste bildet.

Der Sockel schafft die Basis für das viergeschossige Holzgebäude darüber und nimmt den öffentlichen Eingang, das Archiv und die Nebenräume auf. Der exzentrisch in der südöstlichen Grundrissecke angeordnete Kern mit Treppe und Lift ist über die gesamte Höhe betoniert und stabilisiert das Gebäude zusammen mit der nördlichen Giebelwand.

Edelrohbau in Holz

Der Holzbau über dem Sockel ist ein Giebelhaus in Skelettbauweise mit Satteldach. Im Innern besticht vor allem der Sichtrohbau aus Holz und zeigt, dass sich der leichte Holzbau von seinen Nachteilen – beim Schall- und Brandschutz – durchaus zu lösen vermag.

Das Tragwerk aus Holz ist roh belassen und zeigt den Kräftefluss in den Stützen und den Decken offensichtlich. Gedrungene Vollholzstützen mit einem quadratischen Querschnitt und einer Seitenlänge von 36 cm sind in einem Raster von 4 auf 6 m angeordnet. Der Kern der Stützen besteht aus Fichte, die Ummantelung aus einer 4 cm dicken Schicht aus Eichenholz. Diese war aus brandschutzspezifischen Gründen und wegen Anpralls sinnvoll: Die teurere Eiche ist härter als Fichte und schwerer entflammbar, zudem brennt sie mit 0.5 mm/min weniger schnell ab als die Fichte mit einem Abbrand von 0.8 mm/min.

Die Randstützen im Fassadenbereich stehen jeweils um ihren halben Querschnitt nach aussen versetzt übereinander. Ein Stahlteil im Deckenbereich gewährleistet die exzentrische Kraftübertragung und sorgt dafür, dass die punktgelagerte Decke auf der Stütze genügend Auflagerfläche erhält (vgl. Detail S. 33).

Nur zwei Bohrlöcher von 40 mm Durchmesser in den Deckenplatten reichten aus, um das Stahlteil zu versetzen; das Durchstanzen konnte so entschärft werden. Allerdings mussten die Brettsperrholzplatten der Deckenkonstruktion in den durchstanzgefährdeten Zonen verfestigt werden – dafür wurden die Zwischenlagen der Platten, bestehend aus einzelnen, normalerweise nur zweiseitig verleimten Stäben, allseitig verleimt; der Schubwiderstand der Platten wurde so vergrössert.

Auf den Mittelstützen liegt ein markanter Sattel aus Eiche – ein Querriegel im längs verlaufenden Korridor, der für die Deckenkonstruktion eine ausreichend grosse Auflagerfläche bereitstellt. Das Linienlager gibt der Deckenplatte zudem die erforderliche Biegesteifigkeit in Querrichtung.

Für die Decken kombinierten die Planenden Leicht- und Massivbau. Auf einzelnen Brettsperrholzplatten – verleimte fünfschichtige Platten aus horizontal verleimten Lärchen- und Douglasiestäben – wurde ein 14 cm starker Überbeton gegossen (vgl. Deckenschnitte S. 33). Die sichtbaren Brettsperrholzplatten als Deckenuntersicht tragen die Lasten linear ab (vgl. Schema S. 33) und dienten als verlorene Schalung.

Die ebenfalls sichtbaren geschliffenen Betonplatten bilden den Bodenbelag. Conzett erklärt: «Man kann zwar nicht von einer Holz-Beton-Verbundkonstruktion sprechen, dennoch ist es ein Zusammenwirken von Holz und Beton.» Aufgrund dieser hybriden Konstruktion gewinnen die Decken an Masse und können als Wärmespeicher dienen. Mit ihrer geschichteten Ausführung helfen sie, die erforderlichen Schallschutzwerte einzuhalten; die tertiären Plattenfelder sind mit gelochten Akustikeinlagen versehen. In der Kombination der Materialien gewähren sie einen Brandschutz von REI 60, der für einen viergeschossigen Holzbau einzuhalten ist; es sind keine Gipsabdeckungen notwendig.

Flexibel zwischen den Tragwerkselementen

Der Skelettbau gewährt im Grundriss eine flexible Raumeinteilung. Die drei Normalgeschosse für Büro- und Beratungsräume sind je nach Bedarf in Mehrplatz- oder in Einzelbüros eingeteilt. Im Dachgeschoss sind ein Sitzungszimmer und ein Aufenthaltsraum untergebracht. Die Tragkonstruktion prägt auch hier den Innenraum: Die zwischen den Randstützen frei tragende Dachkonstruktion besteht aus Sparren, die alle 60 cm angeordnet sind. Die sichtbare Sparrenhöhe beträgt 14 cm – die Konstruktion erscheint filigran. Sie entspricht einem fünfgelenkigen Druckpolygon, das in der 36 cm starken Dämmebene durch eine 17 cm hohe Sparrenaufdopplung biegesteif wird. Dadurch können Differenzialkräfte aus einseitigen Lasten übernommen werden. Die Konstruktion hat eine Verwandtschaft mit den altbewährten liegenden Stühlen (vgl. Schnitt S. 30). Die Strebenneigung ist auf einen optimierten Momentenverlauf in den Sparren abgestimmt. Auf Traufhöhe übernimmt ein Stahlband die anfallenden Zugkräfte und sorgt für das Kräftegleichgewicht.

Unverwechselbarer Raumeindruck

Durch das Gefüge von Deckenelementen und die geradezu aufdringlich in den Räumen stehenden Stützen entsteht eine unverwechselbare Innenarchitektur, die von gerichteten Holzoberflächen geprägt ist. Die Randstützen stehen teilweise direkt vor den Fenstern. Mittelstützen stehen auffällig im Korridor.

Die Tragwirkung ist über den gesamten Raum ablesbar. Eine unkonventionelle, aber inspirierende Ausführung. Das Tragwerk stellt sich zwar für das Auge in den Vordergrund, allerdings vornehmlich in den Erschliessungsbereichen. Wo nötig, lässt es Raum für Flexibilität.

Holzdecken als Sichtkonstruktion mit Auflage REI60 wären als reine Rippenkonstruktion über die ganze Deckenfläche eher schwerfällig geworden. In der hier umgesetzten Konstruktion erhalten die Decken in grosszügigen Bereichen – vor allem in den Arbeitsräumen – eine verspielte Leichtigkeit. Der Sichtrohbau aus Holz und Beton wird zum Fertigteil, das eine Komponente der Innenausbaufunktion übernimmt.

Anmerkungen:

01 Thurgauer Zeitung online, E-Paper-Ausgabe vom 11. November 2014

02 BBZ Arenenberg, Ersatzbau Kompetenzzentrum Beratung, Jurybericht Projektwettbewerb, Frauenfeld, 16. Dezember 2010TEC21, Fr., 2014.12.19

19. Dezember 2014 Clementine Hegner-van Rooden