Editorial

Weder Bau lässt sich als Antwort auf seine Umgebung und die Bedürfnisse der Bauherrschaft auffassen. Was aber, wenn die Umgebung die Auseinandersetzung mit Extremen verlangt und die Anforderungen der Auftraggeber nicht auf menschlichen Komfort abzielen, sondern auf technischem Equipment basieren? Was, wenn in exponierter Lage ein reiner Zweckbau, ein Maschinengehäuse zu errichten ist?

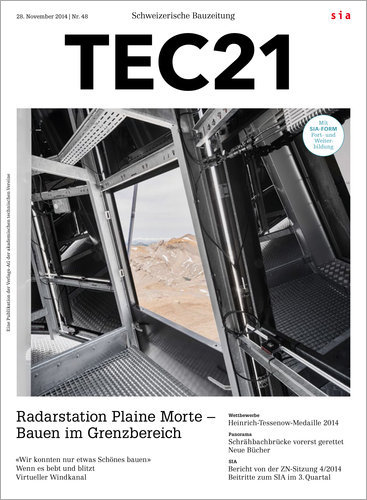

Beim Bau der Wetterradarstation hoch oben auf der Pointe de la Plaine Morte hatte sich das Team mit ungewohnten Fragen auseinanderzusetzen. Die Station ist Stürmen, Blitzen und Beben ausgesetzt und muss dabei möglichst ununterbrochen funktionieren. Die am Bau beteiligten Experten konnten sich nicht auf Standardlösungen verlassen, sondern mussten wissenschaftlich fundiert und couragiert vorgehen, um der Situation gerecht zu werden. Zudem bedurfte die Ausführungsplanung einer Präzision, die weit über die eines Einfamilienhauses hinausging – fast schon in Richtung Raumstation.

Selbst im Tal exakt vorgefertigte Bauteile bargen beim Einbau am Berg noch genügend Herausforderungen: die Arbeit bei zweistelligen Minustemperaturen, die Über-Kopf-Montage von Fassadenplatten und den Einsatz von Helikoptern statt des gewohnten Baukrans.

In dieser Ausgabe von TEC21 kommen die Planer selbst zu Wort und schildern, wie sie an dieser besonderen Aufgabe über sich hinauswuchsen.

Nina Egger

Inhalt

AKTUELL

06 WETTBEWERBE

Das Gesicht der Stadt bewahren

10 PANORAMA

In Kürze | Neue Bücher

12 VITRINE

Mit TEC21 aufs Architekturschiff! | Neues für Innenräume

14 SIA-FORM

Fort- und Weiterbildung | Merkblatt SIA 2046 freigegeben, Revisionen gestartet | Beitritte im 3. Quartal 2014 | Auszeichnung für erdbebensicheres Bauen | Vermittlung von Praktikanten

18 VERANSTALTUNGEN

20 «WIR KONNTEN NUR ETWAS SCHÖNES BAUEN»

Nina Egger

Ein Präzisionsbau auf fast 3000 m ist keine Selbstverständlichkeit. Drei Planer schildern, vor welchen Herausforderungen sie im Hochgebirge standen.

25 WENN ES BEBT UND BLITZT

Rolf Liechti et al.

Das Tragwerk muss Nutzern und Technik ausreichende Sicherheit bieten.

28 VIRTUELLER WINDKANAL

Markus Schmid

Für die Fassadenplanung brauchte es mehr als die Tabellen der Produktlieferanten.

AUSKLANG

32 STELLENINSERATE

37 IMPRESSUM

38 UNVORHERGESEHENES

Wenn es bebt und blitzt

Die Bedingungen auf der Plaine Morte sind einzigartig: Das Tragwerk der Radarstation muss nicht nur heftigen Umwelteinflüssen trotzen, sondern auch die Betriebssicherheit des Radars aufrechterhalten. Drei am Bau beteiligte Experten erklären, wie sie alle Ansprüche erfüllen konnten.

Der Turm der Radarstation steht neben dem Gipfel der Pointe de la Plaine Morte auf einer Höhe von 2930 m ü. M. Die Form ergab sich vor allem aus den Nutzungsanforderungen (vgl. «Wir konnten nur etwas Schönes bauen», S. 20). Die technische Infrastruktur musste sich unmittelbar neben dem Radar befinden, um durch kurze Hohlleiterverbindungen den Datenverlust zu minimieren. Die Höhenlage bedingte die Turmhöhe, da bei einem Aufenthalt von Personen in der Umgebung der Station ein minimaler vertikaler Sicherheitsabstand zum Strahlungsbereich des Radars eingehalten werden musste.

Die schlanke vertikale Erschliessung in einem Betonzylinder und die daran angehängten auskragenden Betriebsräume werden den Nutzeranforderungen gerecht. Die massive Bodenplatte und der zylinderförmige Betonkern des Turms gewährleisten die Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit auch unter extremen Erdbeben- und Windlasten. Die Nutzungsanforderung für die Bemessung der Tragstruktur sieht eine Windgeschwindigkeit von 70 m/s (= 252 km/h) für die Erfüllung der Tragsicherheit vor. Zum Nachweis der Gebrauchstauglichkeit war eine Windgeschwindigkeit von 45 m/s (= 162 km/h) vorgegeben. Bei dieser Windbeanspruchung darf die vertikale Auslenkung des Turms nicht mehr als 0.1° betragen, damit die Funktionstauglichkeit des Radars gewährleistet bleibt. Dies bedeutet, dass der Turm bei 45 m/s eine maximale horizontale Auslenkung von 25 mm erhalten darf.

Die Radarstation liegt in der Erdbebenzone Z3b, und aufgrund der besonderen Wichtigkeit wurde dieses Gebäude in die Bauwerksklasse II eingestuft. Der Baugrund (Fels) entspricht nach SIA Norm 261 Klasse A. Die gesamte Turmhöhe beträgt 17.8 m. Der tragende runde Betonkern hat eine Höhe von 12.4 m und weist einen Aussendurchmesser von 4.7 m auf.

Bemessung auf türkisches Beben

Für extreme Höhenlagen der Alpen fehlen gemessene Erdbebendaten. Die SIA-Normen beziehen sich auf Mittelwerte auf Talniveau. Anhand von untersuchten Schäden bei Erdbebenkatastrophen im Auftrag des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten stellte Dr. S. Mohasseb, der Verfasser der Erdbebenberechnung, fest, dass die Erdbebenlasten infolge topografischen Effekten in höheren Lagen normalerweise grösser sind als auf Talniveau. Für die Nachweisführung des Gebäudes wurde in Zusammenarbeit mit der EPFL festgelegt, in welcher Grösse die Erdbebeneinwirkungen zu erhöhen und in welcher Form Vertikalbeschleunigungen zu berücksichtigen sind. Die Beanspruchungen der Vertikalbeschleunigung können bis zu zwei Drittel der Werte einer Horizontalbeschleunigung betragen.

Für die Erdbebenbemessung wurden die drei gängigen Verfahren angewendet und miteinander verglichen: die Ersatzkraftberechnung, die Antwortspektrenberechnung und die Zeitverlaufsberechnung.

Die Ersatzkraftberechnung wurde nach der Norm SIA 261 : 2003 durchgeführt. Aufgrund der vorhandenen Erdbebenzone und der speziellen Gewichtsverteilung des Turms resultierte eine abgeschätzte Grundschwingungszeit von T1 = 0.3 s und eine Horizontalbeschleunigung von Se = 4 m/s2. Da die Struktur nicht einem typischen Gebäude entspricht, wurden die Schubkräfte mit dieser Methode sehr gross.

Für die Berechnungen der Antwortspektren wurde ein 3-D-Modell des Turms erstellt. Die Kerne wurden als Stäbe modelliert. Durch eine 60%ige Reduktion der Stabquerschnitte wurde die Rissbildung berücksichtigt. Der Einbindungshorizont liegt auf Bodenhöhe. Für die Bemessungsspektren wurden q = 2 und γf = 1.2 eingesetzt. Wie erwartet resultierten beim Antwortspektrenverfahren geringere Schubkräfte als beim Ersatzkraftverfahren.

Um eine Zeitverlaufsberechnung durchzuführen, müsste ein Beschleunigungszeitverlauf eines typischen Erdbebens in den Walliser Alpen als Grundlage vorliegen. Solche Verlaufsdaten konnte der an der Planung der Radarstation beteiligte Erdbebenexperte nicht finden. Deshalb griff er auf die internationale Datenbank der PEER Organization der University of California in Berkeley zu, die mehr als 3000 Erdbebenbemessungen enthält.

Aufgrund der Bodeneigenschaften, des Abstands der Gebäude zu aktiven Verwerfungen, der Bruchlänge der Verwerfung und der Erdbebenmagnituden wird mithilfe eines Programms von PEER ein lokales Spektrum berechnet. Danach wird in deren Datenbank ein Erdbeben gesucht, das diesem Spektrum entspricht. Die Suche in der Datenbank führte zum Kocaeli-Erdbeben in der Türkei von 1999. Weil es die Kriterien am besten erfüllte, wurde es für die vorliegenden Zeitverlaufsberechnungen ausgewählt. Das Tragwerk wurde nach den Werten aus dem Ersatzkraftverfahren dimensioniert.TEC21, So., 2014.11.30

30. November 2014 Rolf Liechti, Sassan Mohasseb