Editorial

Zum Glück für die Nachwelt fand Heinz Hossdorf 2003 noch die Kraft, sein Lebenswerk in eigene Gedanken und Worte zu fassen: Sein Buch «Das Erlebnis Ingenieur zu sein» ist ein Stück Schweizer Konstruktionsgeschichte, in dem die Wurzeln des modernen Bauingenieurs sichtbar werden – als gleichwertiger Entwurfspartner des Architekten, intuitiver Übersetzer physikalischer Gesetze und aufgeklärter Nutzer digitaler statischer Modelle.

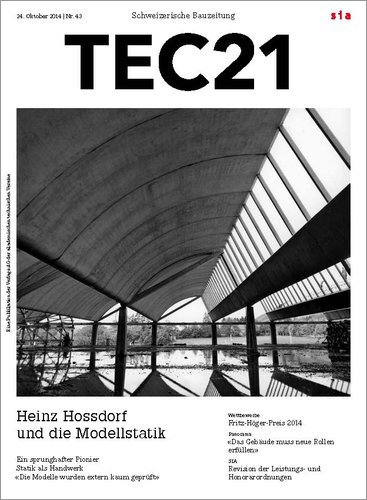

Zu Zeiten Hossdorfs arbeiteten Ingenieure eher selten mit Modellen – und wenn, dann vorwiegend analog: Die Tragfähigkeit seiner Entwürfe bestätigte er anhand von Belastungsversuchen am physischen Modell in seinem eigenen, zwischen 1957 und 1978 aktiven Labor für Modellstatik. Dabei schuf er komplexe Schalentragwerke, deren Leichtigkeit auch heute noch kaum übertroffen wird (vgl. «Statik als Handwerk», S. 28).

Welche Rolle spielte das Labor im Werk von Heinz Hossdorf, und inwiefern sind die damaligen Methoden aus heutiger Sicht aufschlussreich? Bauingenieure, die Hossdorf persönlich kannten, beantworten diese Fragen: seine Büronachfolger Heinrich Schnetzer (vgl. «Sprunghafter Pionier», S. 26), Tivadar Puskas und Kilian Weiss (vgl. «‹Die Modelle wurden extern kaum geprüft›», S. 32) sowie seine Zeitgenossen René Guillod, Leo Lanz und Prof. Peter Marti, die mit ihren wertvollen Hinweisen zu diesem Heft beigetragen haben.

Thomas Ekwall