Editorial

Rem Koolhaas hat die Moderne zum Leitmotiv der diesjährigen Architekturbiennale Venedig erhoben: «Absorbing Modernity» lautete das Motto, das er den Länderpavillons als kleinsten gemeinsamen Nenner vorgegeben hatte. Der Blick richtet sich auf die Veränderungen, die die Moderne in Gesellschaft und Architektur hervorgerufen hatte.

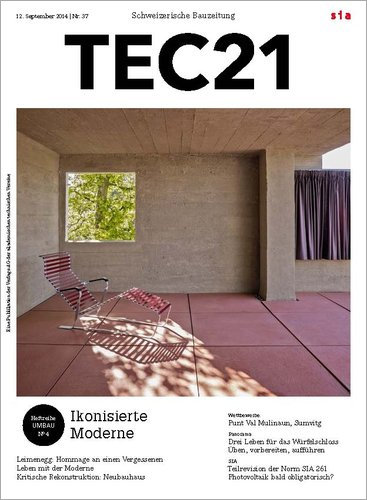

Doch wie steht es um die Gebäude der Moderne selbst und den Umgang mit ihnen? Die Weissenhofsiedlung in Stuttgart gehört noch immer zu den Wallfahrtsorten der Moderne-Pilger. Dort sind die Originale der damaligen Avantgarde zu besichtigen. Wie aber soll man mit den Meisterhäusern in Dessau umgehen, die entweder komplett zerstört wurden oder von denen bloss das Kellergeschoss übrig blieb? Würde man dem Werk von Walter Gropius und László Moholy-Nagy mit einer «rekonstruierten Fälschung» gerecht werden?

In Dessau hat man sich für eine Neuinterpretation entschieden und damit einen Weg eingeschlagen, bei dem das historische Erbe und die Gegenwart vielschichtig miteinander verschmelzen.

Ganz anders in der Winterthurer Siedlung Leimenegg von Architekt Hermann Siegrist, wo ein baufälliges Haus erneuert wurde: Akribisch und beharrlich erweckte der neue Bewohner – selbst Architekt – das Gebäude zu neuem Leben.

So unterschiedlich die beiden Ansätze sind: Am Ende des Wegs stehen drei Ikonen der Moderne. Die eine im Original, die anderen als poetische Umsetzung ihrer Idee.

Susanne Frank, Marko Sauer