Editorial

Pavillons sind sinnliche Objekte, die Schmetterlinge (vom lateinischen «papillio») der gebauten Umwelt. Weil sie keine anspruchsvolle Nutzung oder Dauerhaftigkeit aufweisen müssen, können bauliche Innovationen gewagt werden, die sonst nicht zustande kämen.

Doch was ist ein Ingenieurpavillon? Darunter verstehen wir Experimente, die nicht primär räumlicher, sondern vor allem materiell-konstruktiver Natur sind. So wie die Architekten von der Nutzung befreit sind, weichen die Ingenieure von ihren Normen ab: Im Massstab 1 : 1 können neue Baumaterialien getestet, eine anspruchsvolle Fügung auf ihre Tauglichkeit geprüft oder optimale Planungs- und Bauabläufe festgelegt werden. Am Schluss muss es ja nur tragen.

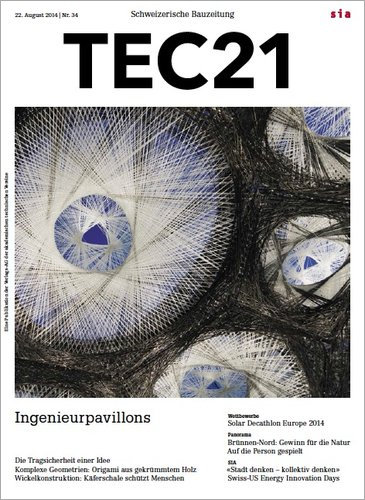

Der Anlass dieses Hefts sind zwei Pavillons, die kürzlich in Mendrisio beziehungsweise Stuttgart aufgestellt wurden. Sie sind beide Vorreiter neuartiger Tragwerkstypologien, seien es Faltwerke aus gekrümmtem Holz oder Wickelstrukturen aus Harz-Faser-Kompositen.

Der einleitende historische Rückblick zeigt auf, dass Ingenieurpavillons immer wieder die Auslöser einer neuen Baukunst gewesen sind – denn sie vermitteln vor allem eine Vision: So könnten wir unsere gebaute Umwelt dauerhaft gestalten. Dank ihren sinnlichen Qualitäten werden wir diesen Traum überhaupt erst bejahen und ihm nachgehen wollen.

Thomas Ekwall