Editorial

Das Land der Mitte hat in den letzten zehn Jahren eine rasante Qualitätssteigerung im Bausektor erlebt. Diese ist zwar noch nicht in allen Landesteilen angekommen, und selbst so manches Prestigeprojekt kann die angestrebten Standards nicht halten, doch muss man das Klischee schlampig ausgeführter Plagiate revidieren.

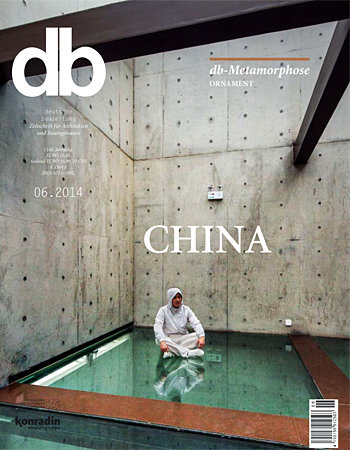

Viele Architekturbüros können im internationalen Vergleich gestalterisch wie konzeptionell durchaus mithalten. Beharrlich drängen sie die ausführenden Firmen zu besseren Leistungen; notfalls leiten sie die Handwerker vor Ort selbst an (so z. B. das Büro Neri&Hu, s. S. 60, das auf dem Hotel »Waterhouse« in Shanghai eine schicke Dachterrasse mit Blick auf so manche Bausünde anlegte, Bild links). Einige Büros gehen den umgekehrten Weg und bauen ihre Entwurfskonzepte auf den jeweiligen örtlichen, meist stark beschränkten Gegebenheiten auf und finden mit viel Freude am Handwerklichen zu ganz eigenen, der jeweils lokalen Seele gemäßen Lösungsansätzen und Ausdrucksformen. Nach Jahren, in denen Bauprojekte in China v. a. das Bild einer aufstrebenden Wirtschaftsmacht transportieren sollten, drängen nun neue Themen in den Vordergrund, zu denen Architektur einen wesentlichen Beitrag leisten kann: Es geht dabei um die Neudefinition öffentlichen Raums, um eine neue Wertschätzung kulturellen und auch industriellen Erbes – letztlich um die Frage nach der kulturellen Identität und geeigneten Ausdrucksformen dafür. | Achim Geissinger

Chinesische Konditionen

(SUBTITLE) Architektur als Abbild der Landschaft

Das explosionshafte Anwachsen chinesischer Städte wird so schnell nicht zum Erliegen kommen. Die Probleme sind erkannt, zum großen Teil nicht neu, dennoch aber nur schwer in den Griff zu bekommen. Chinesischen Architekturbüros bietet sich dabei die Chance, sich gegenüber althergebrachten Strukturen mit individuellen und neuen Konzepten zu positionieren. Im Spannungsfeld zwischen Anspruch und Verwertungsdruck, zwischen Globalisierung und eigener kultureller Prägung agiert das Pekinger Büro MAD und stellt einen Versuch, Anknüpfungspunkte an kulturelle Werte vergangener Zeiten aufzunehmen, zur Diskussion.

Die Kommunen kämpfen mit Flächenknappheit, denn das staatliche Ziel der radikalen Urbanisierung erfordert bis 2020 3,5 Mio. ha neues Bauland. Dazu kommen Wassermangel und Umweltprobleme. Die Herausforderungen sind gewaltig. Die bisherigen Entwicklungsmodelle bedürfen dringend der Überprüfung.

Während sich die ländlichen Grundstücke im kollektiven Besitz der Bewohner befinden, gehören die städtischen Grundstücke bis heute dem Staat. Einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen erzielen die Kommunen aus der befristeten Vergabe von kommerziellen (40 Jahre) oder privaten (70 Jahre) Landnutzungsrechten an Investoren. Die Entwicklungsperspektive bleibt dadurch auf eine relativ kurze Zeitspanne beschränkt – kein guter Nährboden für weit in die Zukunft vorausblickende Konzepte. Ohnehin geht die Rechnung, aus diesen Töpfen die Stadtentwicklung zu finanzieren, nicht auf. In den letzten Monaten veröffentlichte die Regierung dramatische Berichte zur Finanzlage der Kommunen. Jetzt wird experimentiert – im letzten September führten 28 Städte versuchsweise den freien Handel mit Bauland ein.

Eine Regionalplanung ist in China nur sehr rudimentär vorhanden – Papier ist geduldig und besitzt gegenüber den mächtigen »Lokalfürsten« nicht die nötige Durchschlagskraft. Die Erweiterung der großen Städte beruht auf funktionalen Masterplänen, die sich jeweils nur auf Teilgebiete beziehen. Auf dieser Grundlage kaufen private Entwicklungsgesellschaften die Nutzungsrechte und beauftragen die Planer direkt oder über Wettbewerbe. Oft bewegt der Investor die lokalen Beamten mit einem innovativen Rendering und vollmundigen Versprechen zu Zugeständnissen bei der Vergabe von Grund und Boden, auch ohne Masterplan.

Ob bei den Projekten große, ehemals staatliche Büros, kleine private Designstudios oder ausländische Architekten zum Zuge kommen, liegt v. a. am persönlichen Netzwerk und an der kommerziellen Strategie des Investors. Die Ergebnisse lassen sich jedenfalls nicht ohne Weiteres dem Schema großes Büro = schlechter Entwurf, kleines Büro = gute Architektur oder ausländisches Büro = Innovation zuordnen. So manche Kopie europäischer Architektur entspringt der Feder westlicher Architekten.

Weichmacher für zähe Strukturen

Aufgrund der Umweltbelastung und wachsender Proteste der Bevölkerung werden innovative Konzepte vermehrt nachgefragt – eine Nische sowohl für ausländische Experten als auch für junge, experimentierfreudige Büros, die neue Ideen entwickeln. Allerdings gestaltet sich deren Umsetzung oftmals als schwierig, denn sie setzt voraus, dass sich die Bevölkerung in ihrem Verhalten anpasst oder dass nachfolgende Infrastrukturen denselben Prinzipien verpflichtet sind. Die notwendigen Investitionen dafür können die Kommunen aber oft nicht leisten. Zudem erschweren die Mehrkosten innovativer Lösungen deren Vermarktung. Oft greifen deshalb nach der Genehmigung pragmatische Veränderungen, oder es werden zusätzlich lokale Büros mit der Verbreitung vielversprechender Slogans beauftragt. Das Endprodukt wird Wohnung für Wohnung an private Kunden verkauft, die zu Fragen der äußeren Gestaltung keine Stimme haben – Verwertungskette und Planungskultur lassen das nicht zu, zumal der Investor aufgrund der weitgehend einkommenshomogenen Nutzergruppen Gestaltung und Verkauf sehr zielgenau organisieren kann.

Heute folgt die chinesische Stadtentwicklung weitgehend der Funktionstrennung, wie sie sich in der westlichen Moderne während der Industrialisierung entwickelte. Dieses Leitbild verstehen v. a. die technisch und naturwissenschaftlich ausgebildeten Parteikader, die zusätzlich oft eine regionale oder nationale Symbolik einfordern. Eine Transformation historischer Gestaltungsprinzipien in neue Formen steht dagegen erst am Anfang und hat es im schnelllebigen und plakativen Wettstreit der oberflächlichen Zeichen schwer. Seit einigen Jahren ist jedoch eine spürbare Rückbesinnung auf konfuzianische Ethik und taoistische Weltbilder spürbar, die zur Lösung aktueller Probleme herangezogen werden. Vermischt mit westlichen Schlagworten wie Nachhaltigkeit und »Smart solutions« sollen sie beim »Aufbau einer harmonischen Gesellschaft« helfen, in der die Widersprüche der heutigen Entwicklung politisch vertretbar bleiben.

Im traditionellen China gab es zwei wesentliche Strukturmodelle der Stadt: Zum einen die kaiserliche Rasterstadt – allen voran das historische Peking –, zum andern die sogenannte Berg- und Wasserstadt (Shan-Shui-Stadt), die der landschaftlichen Einbettung Rechnung trug. Beide Modelle wurden im vergangenen Jahrhundert durch westliche und sozialistische Vorbilder überlagert oder ausgelöscht. Ab den 80er Jahren entstand die funktionsgetrennte Stadt, die mit identischen Projekten einer Nivellierung der ästhetischen und konzeptionellen Eigenheiten Vorschub leistete. Das Unbehagen gegenüber dieser Situation führte in den letzten Jahren zu einem Diskurs über neue Vorbilder. Der alte Topos der Berg- und Wasserstadt bietet dazu ein genuin chinesisches Entwicklungsmodell an. Während die historischen Modelle sehr tief in einer religionsgeografischen Verortung zwischen Topografie, Platzierung und Architektur gebunden waren, stehen heute aber v. a. formale Experimente zur Diskussion. Sie sollen technische Lösungen mit neuen Formen fortschreiben.

Versuche der Anbindung

Das 2004 von Ma Yansong in Peking gegründete Büro MAD – es beschäftigt heute über 60 Mitarbeiter an Projekten im In- und Ausland – bestimmt den Diskurs um diese neuen Ansätze in der Architektur ganz wesentlich mit. Der gerade in Peking begonnene, mischgenutzte Komplex Chaoyang Park Plaza mit über 120 000 m² Geschossfläche besteht aus zwei bergartig geformten Hochhäusern mit 120 m Höhe und mehreren kleineren, ebenso gestalteten Nebengebäuden, die zusammen ein dichtes Ensemble bilden, das scharf an der Parzellengrenze abbricht. Der formale Versuch, Elemente aus der traditionellen Landschaftsmalerei in Architektur zu übertragen, entspringt dem Wunsch, die Monotonie der kommerziellen Massenarchitektur zu überwinden und eine eigene Sprache zu entwickeln. Im historischen Berg-Wasser-Stadt-Konzept spielten architektonische Fragestellungen jedoch keine Rolle. Es beruht auf der Akzeptanz landschaftlicher Gegebenheiten und auf kleinteiliger modularer Architektur, die sich organisch in die Landschaft fügt. Wenn Architekten wie MAD heute versuchen, abstrakte Landschaftskompositionen aus der Malerei selbst zur Architektur zu machen, so reflektieren sie mehr über die Frage des großen Maßstabs als über das historische Stadtkonzept von Berg und Wasser. Als Bildproduzenten einer schnelllebigen Verwertungsindustrie setzten sie damit Akzente, deren Entstehungsgeschichte tiefer in der westlichen Architekturentwicklung verankert ist, als es der Verweis auf die eigenen historischen Konzepte glauben machen will.

Während sich ein kommerzielles Projekt wie die Chaoyang Park Plaza am Markt behaupten muss, repräsentiert ein Kulturzentrum wie z. B. jenes in Harbin (ebenfalls von MAD geplant) im günstigen Fall den Stolz der Bürger – oder im ungünstigen Fall die Ambitionen der Würdenträger.

Die Baukörper für das »Grand Theater« mit zwei Sälen für 1 600 und 400 Besucher und das 40 000 m² große »Labour Recreation Center« sind durch eine großzügige Platzgestaltung zusammengefasst und fügen sich formal in das umgebende Feuchtgebiet ein. Eben jene organische Einbindung in die landschaftlichen Gegebenheiten hatte 2010 den Wettbewerbssieg gebracht. Die sich im Bau befindliche architektonische Skulptur tritt selbstbewusst in den Dialog mit der umliegenden Wasserlandschaft. Der Standort auf der »Kulturinsel« am gegenüberliegenden Flussufer, ein gutes Stück außerhalb der Kernstadt gelegen, wird es jedoch schwer machen, die Gebäudegruppe als Ausdruck eines städtischen Selbstbilds zu begreifen. Vielleicht wiegt aber auch die Möglichkeit zur Annäherung von Kultur und Natur schwerer. Was der chinesischen Landschaftsmalerei seit 1 000 Jahren gelingt, nämlich die permanente Erneuerung der Ausdrucksfähigkeit, wäre der Stadt jedenfalls zu wünschen.

Offen bleibt auch die Frage, wie sich die Nutzer gegenüber den computergenerierten Fertigprodukten verhalten werden. Pflegeaufwand und Alterungsfähigkeit der Aluminiumbekleidung des Kulturzentrums in Harbin oder der organisch geformten, eingefärbten Glaspaneele des Geschäftshauskomplexes in Peking könnten unter dem Einfluss der Umweltverschmutzung am Ende schneller darüber entscheiden, wie lange die »neue« futuristische Form die Zukunft repräsentieren darf, als den Architekten lieb ist.db, So., 2014.06.01

01. Juni 2014 Eduard Kögel

Unschärfe als Strategie

(SUBTITLE) Sanierung »OCT-Loft« in Shenzhen (Guangdong)

Auch in China bricht sich die Erkenntnis Bahn, dass Freibereiche nicht nur allein der Erschließung und dem Kommerz dienen, sondern als Aufenthaltsbereiche gerne genutzt werden. Das Büro URBANUS denkt die Nutzbarkeit des Außenraums als Lebensraum in seine Projekte mit hinein und versucht, seine Entwurfsstrategien aus den örtlichen Gegebenheiten heraus zu entwickeln. Bei der Wiederbelebung eines ehemaligen Industriegeländes in Shenzhen hat sich diese Haltung offenbar bewährt und lässt auf positive Effekte für die Stadt hoffen.

Es gilt als eines der einflussreichsten, zeitgenössischen Architekturbüros in China. Im Jahr 2010 war URBANUS Architecture & Design mit dem kreisrunden und verdichteten »Tulou Collective Housing« in Nanhai für den Aga Khan Award for Architecture nominiert. In China und den USA hat das Büro mit Hauptsitz in Shenzhen zwischenzeitlich mehrere Preise gewonnen.

Die drei, damals noch jungen Herren, die URBANUS 1999 in New York gründeten, haben Architektur in Miami und in Peking studiert. Dementsprechend fusionierten in der Folge auch amerikanisches Gedankengut und östliche Denkweisen. Liu Xiaodu, Meng Yan und Wang Hui dozieren heute an zahlreichen ausländischen Universitäten und nehmen an internationalen Architekturwettbewerben, Ausstellungen und Veranstaltungen teil, um ihr Profil und die Außenwahrnehmung zu stärken. Sie verstehen sich als »Think Tank«, der »Architekturstrategien aus der städtischen Umgebung heraus formuliert«.

Das sind keine leeren Phrasen – dass sie sich in ihren Projekten mit der Realität chinesischer Städte beschäftigen und dass sie neben vielen rein kommerziellen Projekten in den Bereichen Kultur, öffentliches Bauen, Wohnen und Büro auch echte städtische Interventionen im Bestand unternommen haben, beweist ihr Projekt in der sogenannten Industriezone Ost im Stadtteil Nanshan, genauer in der Overseas Chinese Town (OCT): Bei der »OCT Loft Renovation« genannten Aufgabe ging es darum, ein aufgelassenes Industrieareal durch Schaffung eines kreativen Hotspots neu zu beleben und nach innen zu verdichten, ohne das gewachsene Quartier zu (zer)stören. Man erinnere sich: Nicht einmal vier Jahrzehnte ist es her, dass Premierminister Deng Xiaoping anordnete, auf Reisfeldern in direkter Nachbarschaft zu Hongkong die Sonderwirtschaftszone Shenzhen zu errichten. Dementsprechend handelt es sich bei dem OCT-Bestand um Produktionsgebäude der ersten Generation, die der Fertigung für das Ausland verschrieben waren und denen deutlich anzusehen ist, dass sie einst von staatlichen Planungsagenturen (Local Design Institutes) entworfen wurden.

Zu Beginn der Neuentwicklung schuf das staatliche He Xiangning Museum Tatsachen, indem es in einem der Warenhäuser ein Zentrum für zeitgenössische Kunst einrichten ließ. Von diesem »OCAT« genannten Zentrum ausgehend, konnten Galeristen und Künstler mit den Architekten und Entwicklern eine Planungsstrategie für die gesamte Brache erarbeiten. Ziel war die Wiederaneignung dieses »toten« städtischen Raums, ohne dafür ein allzu starres, kommerzielles Nutzungskonzept vorzugeben. Entwickler und Stadtregierung – Baubeteiligte, die aufgrund der herrschenden politisch-sozialen Strukturen in China nicht selten enger miteinander verbandelt sind, als man es hierzulande gutheißen würde – wollten die »Renovierung« so kostengünstig wie möglich gestalten. Die Rahmenbedingungen lauteten: Keine Sanierung des Bestands, billige Materialien für die Um- und Anbauten. Denn die Investoren sahen hier keine Chance, viel Geld zu verdienen, zeigten sich jedoch erstaunlich offen für dieses Experiment.

URBANUS nahm die Herausforderung auf allen Ebenen an: »Das war eine Aufgabe, oder vielmehr eine Chance, die sich einem Architekten in China selten bietet, nämlich, ein bestehendes Quartier nicht abzureißen und, wie es so typisch für China ist, die Bewohner aus ihren gewachsenen Nachbarschaften in ›moderne‹ Retortenstädte umzusiedeln, sondern den Bestand zu schützen und weiter zu bauen«, erinnert sich Büropartner Meng Yan.

Nachhaltige Stadtentwicklung ist in der frühkapitalistischen Volksrepublik tatsächlich die Ausnahme, wenn man bedenkt, dass Chinas Kommunen sich im Wesentlichen durch die Immobilienwirtschaft finanzieren, deren Fäden oft Generäle, lokale Parteikader oder deren Ehepartner ziehen. Verkauf und Entwicklung sind und bleiben die einzige zuverlässige kommunale Geldquelle in China, wo Unternehmens- und Eigentumssteuern recht gering sind und sich viele mehr oder minder legale, fiskale Schlupflöcher bieten. ›

Unschärfe als Strategie

Wer die chinesische Mentalität kennt, sieht bei der »OCT Loft Renovation«, wie die östliche Denkweise deutlich zum Tragen kommt: Vergänglichkeit ist allgegenwärtig und normal, alles wandelt sich ständig, man ist auf der Durchreise. Und auf dem Weg passt man sich eben den Gegebenheiten an. In Shenzhen herrscht meist ein feucht-heißes Klima, Bausubstanz verfällt früher oder später, das ist die Regel. Wozu also Gebäude für die Ewigkeit bauen? Auch chinesische Parks werden traditionell ohne Plan gebaut, man schaut einfach während des Prozesses, wohin die Reise geht. Und auch chinesische Tuschemalerei lebt stark von dem, was man im Westen oft als unbegreifliche Unschärfe empfindet.

So nimmt es nicht wunder, dass auch andere, zeitgenössische chinesische Architekten wie Pritzkerpreisträger Wang Shu (s. S. 18) das unkontrollierte Verwittern, das Vergängliche in ihren Arbeiten oft als eine ganz besondere »raum-zeitliche« oder gar zeitlose Qualität empfinden. Das gilt auch für URBANUS, deren eigener Anspruch es ist, »Architekturstrategien aus der städtischen Umgebung heraus zu formulieren«, die zum Ort und seinen Denktraditionen passen. So beließen sie die Fassaden der alten, sechsgeschossigen Fertigungsgebäude ungeniert im Originalzustand, der zusehends schlechter wird, sodass die eigentlichen Baumaßnahmen den Verfall weder verlangsamen noch beschleunigen.

Wurm auf der Durchreise

Entlang der fußläufig erschlossenen Hauptwegeachse wurden v. a. in der nördlichen Zone, wo sich die Fabrikgebäude befinden, einige der gammelnden Fassaden von verschiedenen Künstlern großflächig bemalt – mal mit floralen, mal mit leicht psychedelischen Motiven. Einige Geschosse wurden bis auf die Struktur bereinigt und mit Glaswänden zu flexiblen, vermietbaren Flächen umgebaut, was viele junge Gründer aus Kunst, Design und Kunsthandwerk angezogen hat. In den unteren OGs wurde ein durchgehendes, dreidimensionales Trajekt als neues Erschließungselement eingefügt. Es beginnt an einem hübschen Gartenrestaurant und erinnert in seiner Ausführung in Beton mit Fassaden aus Streckmetall und Polycarbonatglas an den spiralartig geführten Aufgang in der Niederländischen Botschaft zu Berlin. Laubengänge und Brücken zwischen den Gebäuden schaffen halböffentliche, mitunter auch gastronomisch genutzte Räume. Am anderen Ende dieses »Lindwurms« wurden im EG Ladenflächen angebaut, deren Dach als begehbarer Minipark mit Holzterrassen und Begrünung als Treppe dient und zugleich zum Verweilen einlädt. Das Motiv des Wurms, der den faulen Apfel durchquert, wiederholt sich dann am Nachbargebäude in Form einer verglasten Spirale, die eine Kunstgalerie beherbergt und zugleich ein Straßencafé überdeckt.

Der Charakter des OCT-Lofts bleibt vergänglich und doch jugendlich und frech, nicht clean und austauschbar. Und eben darin liegt sein Reiz. Der ehemalige Produktionsstandort mit Arbeiterwohnungen hat sich langsam in einen vibrierenden Kulturdistrikt verwandelt. Die Angebote und die öffentlichen Räume werden wie geplant angenommen, sind beliebt bei Lokalbevölkerung und ziehen sogar Touristen an.

Einige der alten Bewohner sind noch hier. Sie quittieren mit Gelassenheit, was sie nicht ändern können, und kommentieren die Belebung und Durchmischung ihres Viertels mit jungen Kreativen auf Nachfrage als bereichernd und »you yisi« (ganz interessant). Doch der Strukturwandel birgt auch Unsicherheiten. Produziert wird im ockerfarbenen Fabrikgebäude aus den 80er Jahren, das in Europa gut und gerne als Kind der 20er Jahre durchgehen würde, nichts mehr. Es steht leer und verfällt zusehends. In der näheren Umgebung sind inzwischen dann doch die chinatypischen Cluster aus Wohntürmen mit bis zu 30 Geschossen für die neue Mittelklasse entstanden, deren Kinder OCT-Loft als Ausgehmeile nutzen. Die Stadt braucht eben Einnahmen aus Landverkäufen. Wie überall in China. Und auch URBANUS baut solche Projekte. In Shenzhen, in Peking und anderswo.db, So., 2014.06.01

01. Juni 2014 Till Wöhler

Und es geht doch

(SUBTITLE) Reihenhaussanierung in Shanghai

Die weltoffene Hafenstadt Shanghai ist seit jeher von westlichen Einflüssen geprägt. Gestaltqualität und hohe Baustandards sind hier keine Fremdworte. Einheimische Architekten brachten den hohen Anspruch von ihren Studienaufenthalten im Ausland mit und zeigen, dass – entgegen aller Klischees – Baukultur in China nach internationalen Maßstäben möglich ist. Ein Beispiel dafür ist das »Split-Level-Haus« in einem traditionellen Quartier der Stadt mit seinen sauber gefügten Oberflächen.

Lyndon Neri und Rossana Hu, Gründer des Büros Neri&Hu Design and Research Office, gehören zur Generation junger Architekten, die zeigt, wie sich im Bauboom der Hochgeschwindigkeits-Urbanisierung individuelle Lösungen finden lassen – abseits von Massenwohnungsbau, Großprojekten der öffentlichen Hand und Bürotürmen chinesischer und internationaler Investoren. Sie beziehen dabei die Identität des Orts und seine Geschichte ein und versuchen, zu einer lokalen Architektursprache zu finden, ohne ins Folkloristische oder Historisierende abzugleiten.

Ausgebildet in den USA und nicht zuletzt geprägt von ihrer Zeit im Büro Michael Graves, durch das sie für ein Projekt nach China kamen, haben Neri und Hu 2004 ihr eigenes Büro in Shanghai eröffnet und sich in der Kombination von Architektur, Innenraumgestaltung, Produktdesign und Grafik einem multidisziplinären Ansatz verschrieben. Bekannt wurden sie durch Projekte, die Umnutzung und Neugestaltung von historischen Gebäuden und das Bauen im Bestand zum Thema haben – für die historische Identität der Stadt wesentliche, aber im Shanghaier Neubaufieber eher vernachlässigte Aufgaben.

Die »Design Republic Commune«, eine zu einem Design-Zentrum umgebaute Polizeistation von 1910 und das »Waterhouse Hotel«, ebenfalls in Shanghai, für das drei Lagerhallen aus den 30er Jahren zu einem Hotel umgearbeitet wurden, zeigen eine akribische Auseinandersetzung mit der Substanz. Bauelemente, Strukturen oder ganze Raumteile werden belassen und in Kontrast mit Neuem gesetzt. Ziel ist hierbei nicht die historische Rekonstruktion (für im europäischen Sinne denkmalgeschützte Gebäude wäre ein solcher Umbau nicht zulässig), sondern die Zurschaustellung des Alten im unmittelbaren und übergangslosen Nebeneinander mit dem Neuen: Raumhohe Verglasungen in minimierten Stahlrahmen schließen fugengenau an freigelegtes Mauerwerk an; zerkratzte Holzrahmen und -türblätter mit alten Farbresten stehen in glatt verputzten Wänden; Stahlbetonstruktur wird offengelegt und mit Cortenstahl ergänzt. Dabei wird die Detailausführung des von den Architekten als »Tektonik« bezeichneten Aneinanderfügens von Materialflächen mit einer, wie sie sagen, an Besessenheit grenzenden Intensität verfolgt.

Der Geist der Geschichte

Das Projekt »Rethinking the Split House« wagt die Neu-Interpretation des »Lilong«-Reihenhauses, einer Form des Massenwohnungsbaus aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert, dessen meist dreigeschossige, über Gassen erschlossene Quartiere einst den Großteil der Shanghaier Bevölkerung beherbergten. Ihre innerstädtische Lage, die geringe bauliche Dichte, Überbelegung und der mangels kontinuierlicher Instandhaltung schlechte bauliche Zustand gaben den Ausschlag dafür, dass sie in den letzten Jahrzehnten großflächig abgerissen und durch Wohn- und Bürotürme ersetzt wurden. Einige dieser Quartiere sind jedoch unter Denkmalschutz gestellt, und es gibt inzwischen Beispiele für erfolgreiche Sanierung oder Umnutzung.

Bei vielen Lilong-Sanierungsprojekten werden die historischen Fassaden erhalten oder wiederhergestellt und das Gebäudeinnere an die neuen Nutzungen anpasst. Neri&Hu wollten im »Split House« aber vorrangig den Geist des Hauses erhalten: Typologisch waren die schmalen, sehr tiefen Reihenhäuser in ein repräsentatives Vorderhaus und Nebenräume wie Küche oder Dienstbotenzimmer zur rückseitigen Gasse hin gegliedert, erschlossen über eine die versetzten Ebenen verbindende, innenliegende Treppe. Ursprünglich für eine Familie gedacht, leben in solchen Häusern heute meist mehrere Parteien; die Treppe wird dabei quasi zum (halb-)öffentlichen Raum.

Dieses Prinzip wird im Split House fortgeführt: Die innenliegende marode Holztreppe wurde durch eine aus einem Guss erscheinende Stahltreppe ersetzt und durch eine Öffnung im Dach zum gemeinschaftlich genutzten Außenraum. Es entstanden drei Wohnungen, in denen jeweils Haupt- und Nebenräume über eine zusätzliche, private Treppe miteinander verbunden sind.

Das Voyeuristisch-Intime, das in den alten Häusern durch Überbelegung und gemeinschaftliche Nutzung entstand, bleibt im Split House ebenfalls erhalten: Private Treppen und Bäder sind zum Haupttreppenhaus hin lediglich durch klare Glaswände getrennt. Diese rigorose Transparenz wurde vom Bauherrn und Nutzer, einem Shanghai-affinen Hongkonger, als Konsequenz des Entwurfskonzepts befürwortet.

Die historischen Fassaden wurden zur Hauptansicht durch gebäudebreite und geschosshohe, schwarz gerahmte Verglasungen ersetzt, zur Rückseite teilweise durch schwarz verputzte Lochfassaden. Das glatte Schwarz soll im Kontrast zu den hellen, mit klassizistischen Elementen verzierten Putzfassaden der angrenzenden Häuser die Gebäudehülle zum Verschwinden bringen und über die großen Glasflächen das Augenmerk auf den vom Verschwinden bedrohten Bautypus lenken.

Im Innenbereich sind geschwärzter Stahl, Beton, helles Holz, Glas und Putz flächig und rahmenlos gegeneinandergesetzt. Die präzise Addition von Materialflächen erforderte ausgeklügelte Detaillierung und konsequente Überwachung während der Bauausführung. Die Ausführungsdetails selbst bestechen durch ihre Schlichtheit – allerdings teilweise mit Einbußen bei Funktionalität oder Behaglichkeit: So bieten beispielsweise die großflächigen, aber nur einfach verglasten Fassaden mit Silikonfugen an den Stößen keinerlei Öffnungsmöglichkeiten.

Mit obsessiver Beharrlichkeit

Werkplanung und Bauüberwachung werden in China üblicherweise nicht von den Architekten geleistet, sondern Planungsinstituten und Bauüberwachungsfirmen übertragen. Die Entwurfsarchitekten sind in der Ausführungsphase für gewöhnlich nicht zugegen, und wenn – wie leider oftmals der Fall – die Bauherren selbst kein ausreichendes Verständnis für Detailtreue und Qualität mitbringen, wird das Resultat unbefriedigend.

Neri&Hu zeigen hingegen in Werken wie dem Split House, wie im ständigen, engen Dialog mit dem Bauherrn und den ausführenden Firmen eine konsequente Umsetzung des Entwurfs möglich wird. Dabei erscheint es den Architekten oftmals, als lägen ihnen das Projekt und die Bauqualität mehr am Herzen als dem Bauherrn selbst, der vornehmlich auf Terminplan und Budget achtet. Mit einem von Neri&Hu als »Mircomanagement« bezeichneten erheblichen Aufwand an Materialrecherche, Bemusterung und täglicher Überprüfung bis hin zur konkreten Anleitung der oft ungelernten Bauarbeiter schaffen sie es dennoch, den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden und den Bauherrn zumindest im Nachhinein anhand des Resultats zu überzeugen.

Insgesamt hat die Qualität am Bau in China in den vergangenen 20 Jahren erheblich zugenommen, nicht zuletzt durch höhere Ansprüche seitens der inzwischen auch weit gereisten Bauherren und Nutzer.

Auch die Vorbildwirkung von Projekten ausländischer Planer oder Investoren ist nicht zu unterschätzen, wie auch die Tatsache, dass sich die Architektenausbildung in China durch internationale Hochschulkooperationen und im Ausland ausgebildete Lehrkräfte v. a. in den großen Küstenstädten kontinuierlich verbessert. Die Richtlinien für das Bauen in China werden laufend optimiert und an internationale Standards angepasst. Fast jährlich müssen in der Genehmigungsplanung und bei Bauabnahmen neue Aspekte für Nachhaltigkeit, Sicherheit oder Bauqualität beachtet werden.

Die Voraussetzungen – gut ausgebildete Architekten, verständige Bauherren, versierte Baufirmen und ein Regelwerk mit Instrumenten zum Durchsetzen guter Qualität – sind also vorhanden. Eine der größten Herausforderungen in der Umsetzung von Bauprojekten bleibt jedoch der enorme Zeitdruck, dem die Architekten in der Planungsphase ausgesetzt sind. Neri&Hu und viele andere Architekten konstatieren, dass freilich wenig Raum für sorgfältiges und integriertes Planen bleibt, solange die Projekte »eigentlich schon gestern« fertiggestellt sein sollen. Mit dem bereits zu beobachtenden Nachlassen des Baubooms werden aber Qualität und Nachhaltigkeit immer mehr in den Vordergrund rücken.db, So., 2014.06.01

01. Juni 2014 Fanny Hoffmann-Loss