Editorial

Vor etwa einer Million Jahren domestizierte der Mensch das Feuer.

Das Element hat die Entwicklung unserer Zivilisation massgeblich vorangetrieben. Es macht Land urbar, es dient dem Kochen und dem Schmieden von Werkzeug. Doch die Gefährlichkeit des Feuers blieb – und damit zugleich der Wunsch, seine zerstörerische Kraft zu kontrollieren.

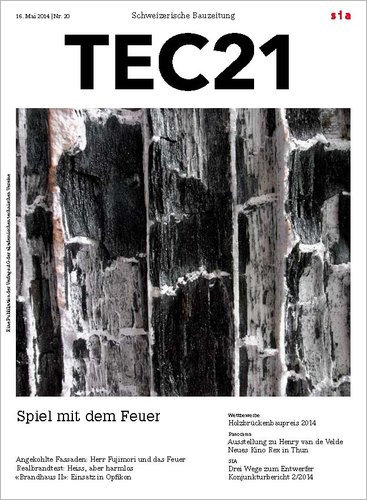

Feuer kann aber auch Teil der Architektur sein:

In Japan werden seit Jahrhunderten mit grossem handwerklichem Geschick seidenmatt angekohlte Holzfassaden gefertigt. Diese Technik bekämpft Feuer sozusagen mit Feuer, denn sie dient neben dem Insekten- auch dem Brandschutz.

Ganz andere Möglichkeiten bietet das stöchiometrische Verfahren moderner Brandsimulationsanlagen. Durch spurenfreie und gefahrlose Realbrandversuche lässt sich der Ernstfall erproben – quasi bei kompletter Inneneinrichtung. Dabei kommen mobile Geräte zum Einsatz, die einen Brand simulieren. Ebenfalls zu Übungszwecken wird in Brandhäusern an fest eingebauten Interieurs gasbetriebenes Feuer nahezu endlos entfacht und wieder gelöscht.

Obwohl das Feuer in unserem Alltag weitgehend gebändigt ist, bleibt es faszinierend. Als Teil der Architektur inspiriert es die Entwerfenden – und darüber hinaus regt es an, über die Beziehung unserer modernen Welt zu dem archaischen Element nachzudenken.

Danielle Fischer