Editorial

Am Ende geht es natürlich nicht ohne die berühmte Portion Glück.

Aber junge Architektinnen und Architekten brauchen mehr als nur Fortuna, um als Selbstständige so in den Beruf einzusteigen, wie es sich hunderte von Studierenden erträumen: Sie wollen bauen – mit eigenem Büro und unter eigenem Namen. Dafür sind sie vor allem auf Möglichkeiten angewiesen, ihre Ideen vorzustellen. Das ist in der Schweiz dank offenen Wettbewerben oder in Präqualifikationsverfahren mit Nachwuchsbonus möglich.

Damit solche Wettbewerbe zustande und junge Architekturbüros zum Zug kommen, sind noch zwei weitere Zutaten zwingend notwendig. Die erste ist Mut: Es braucht den Mut der Bauherrschaft, sich einer Vielzahl von Eingaben zu stellen – auf die Gefahr hin, dass am Ende ein Büro mit viel gestalterischem Potenzial, aber ohne Bauerfahrung das Rennen macht; und es braucht den Mut der unerfahrenen Gewinner, zu ihren Überzeugungen zu stehen, sich nicht einschüchtern zu lassen und auf die eigenen Kompetenzen zu vertrauen. Die zweite Zutat ist Klugheit: die Weitsicht der Bauherrschaft, sich für architektonische Qualität einzusetzen, und die Besonnenheit der jungen Architektinnen und Architekten, sich erfahrene Partner zu suchen.

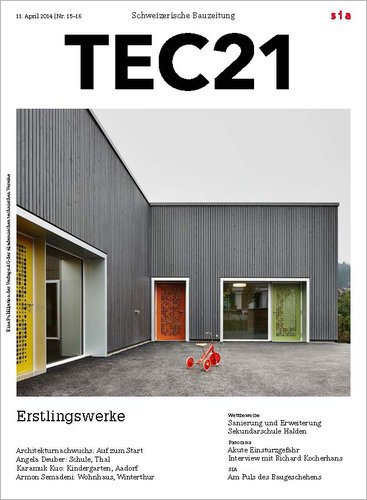

In diesem Heft zeigen wir drei Erstlingswerke, auf die alle diese Voraussetzungen zutreffen. Die erfreuliche Nachricht: Mittlerweile konnten die drei jungen Büros weitere Wettbewerbe gewinnen und werden weitere Bauten realisieren. Der Anfang ist gemacht – und doch ist es mit der Architektur wohl anders als mit dem Geld: Da hat man es nur mit dem Erreichen der ersten Million schwer. So heisst es zumindest.

Barbara Hallmann