Editorial

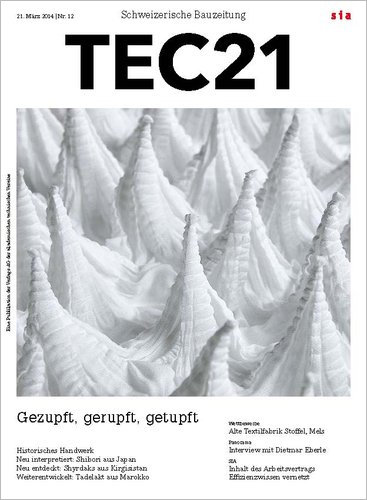

Zehn Jahre lang bis zur Perfektion die gleichen Falten, Knoten und Stiche üben – was für die meisten Menschen wie ein Alptraum klingt, ist für die japanischen Shibori-Meister eine Stufe auf dem Weg zur Könnerschaft. Sich einer Tätigkeit bis zur vollkommenen Beherrschung zu widmen ist in unserer Arbeitswelt, die nach Effizienz ruft und sich in Projekten organisiert, entweder Wahnsinn oder Luxus.

Und doch: Die Einheit von Hand, Herz und Hirn, die sich in der virtuosen Ausübung eines Handwerks manifestiert, fasziniert. Meist entstehen auf diese Weise Objekte oder Oberflächen mit dem Charme des kalkulierten Zufalls und der Handschrift des Herstellers. Perfektion langweilt, handgemacht ist ein Gütesiegel.

Innovation schliesst das nicht aus. Im Gegenteil: Die meisterhafte Beherrschung eines Verfahrens und das profunde Wissen um einen Herstellungsprozess ermöglicht dessen Verfeinerung und Weiterentwicklung. Im besten Fall wird der Handwerker dabei zum Vermittler zwischen Prozess und Konzept.

Dieses Heft ist Einladung und Plädoyer zugleich: eine Einladung, sich an den präsentierten Handwerkskünsten zu erfreuen, sich vielleicht sogar für eigene Projekte inspirieren zu lassen. Und ein Plädoyer dafür, sich trotz dem für unser Empfinden hohen Zeitbedarf wieder auf das Handwerk einzulassen. Der Return on Investment – um im aktuellen Jargon zu bleiben – ist garantiert.

Tina Cieslik