Editorial

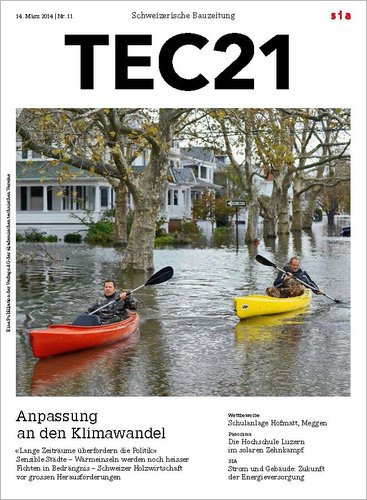

Was auf den ersten Blick nach Ferien im Paddelboot aussieht, ist bitterer Ernst. Im Herbst 2012 überflutete der Hurrikan «Sandy» ganze Stadtteile an der US-Ostküste. Ähnliche Bilder erreichten uns kürzlich aus Grossbritannien. Nach solchen Ereignissen hört man häufig die Frage: Hat das etwas mit dem Klimawandel zu tun?

Auch wenn der Zusammenhang zwischen Klimaänderung und Wetterextremen teilweise noch unsicher ist – fest steht, dass sich das Risiko von Naturgefahren in vielen Regionen erhöht. New York hat aus «Sandy» gelernt und investiert nun 16 Mrd. Dollar in Anpassungsmassnahmen (vgl. Interview mit drei Klimaexperten auf S. 26). Und auch die Schweiz tut gut daran, sich auf den Klimawandel vorzubereiten. Denn selbst wenn es gelingt, die Treibhausgasemissionen drastisch zu senken, wird der Klimawandel fortschreiten.

Von den vielen Bereichen, die sich mit Anpassung auseinandersetzen müssen, greifen wir in diesem Heft zwei heraus, denen wir bisher noch wenig Beachtung geschenkt haben: In den Städten, die ohnehin schon bis zu 10 °C wärmer sind als das Umland, wird es trockener und nochmals um einige Grad heisser werden – Abkühlung wird damit zum zentralen Thema künftiger Stadtentwicklung. In den Wäldern steigt das Risiko von Waldbränden und Schädlingsbefall. Und der Holzwirtschaft bereitet der Rückzug der Fichte im Mittelland Sorgen.

Der Bund treibt daher die Anpassung an den Klimawandel voran: Vor zwei Jahren veröffentlichte er eine entsprechende Strategie, inzwischen wird an Risikoabschätzungen und konkreten Massnahmen gearbeitet.

Claudia Carle, Lukas Denzler

Inhalt

AKTUELL

07 WETTBEWERBE

Ausschreibungen/Preise | Vorwärts zu alten Tugenden

12 PANORAMA

Die Hochschule Luzern im solaren Zehnkampf

16 VITRINE

Neues aus der Bauindustrie

19 WAHLEN IN KOMISSIONEN 2/2013

Strom und Gebäude: Zukunft der Energieerzeugung und -verteilung | Sitzungen der Zentralkommissionen für Normen und Ordnungen 1/2014

24 VERANSTALTUNGEN

THEMA

26 ANPASSUNG AN DEN KLIMAWANDEL

26 «LANGE ZEITRÄUME ÜBERFORDERN DIE POLITIK»

Claudia Carle, Lukas Denzler

Drei Experten erläutern, wo Anpassungsmassnahmen am wichtigsten sind und wo die Schweiz steht.

33 WÄRMEINSELN WERDEN NOCH HEISSER

Claudia Carle

Die Anpassung an zunehmende Trockenheit und Hitze ist ein wichtiger Aspekt künftiger Stadtentwicklung.

35 FICHTEN IN BEDRÄNGNIS

Lukas Denzler

Wie stark wird sich die Klimaveränderung

auf den Wald auswirken? Die Schweizer Holzwirtschaft bangt um ihren «Brotbaum».

AUSKLANG

38 STELLENINSERATE

45 IMPRESSUM

46 UNVORHERGESEHENES

Wärmeinseln werden noch heisser

Städte sind durch ihr wärmeres Klima und die Konzentration an Menschen und Unternehmen besonders sensibel gegenüber dem Klimawandel, der Hitze und Trockenheit noch verstärken wird. Die Anpassung daran ist ein wichtiger Aspekt künftiger Stadtentwicklung, birgt aber Konflikte.

Wer an einem Sommerabend aus dem Umland in die Stadt kommt, erlebt einen Klimawandel: Bis zu 10 °C wärmer ist es in dicht bebauten Gebieten, vor allem nachts.[1] Verantwortlich für diesen Wärmeinseleffekt sind Verkehr, Gebäude und versiegelte Flächen, die Wärme produzieren und speichern. Auch der geringere Anteil kühlender Grünflächen und die durch die Bebauung eingeschränkte Durchlüftung tragen dazu bei.

Der globale Klimawandel wird diesen Effekt noch verstärken. Die Prognosen für die Schweiz sagen ganzjährig höhere Temperaturen vorher, im Sommer ausserdem weniger Niederschläge.[2] (Zu den prognostizierten Auswirkungen im Detail vgl. Kasten S. 28).

Gleichzeitig sind Städte besonders empfindlich gegenüber klimatischen Veränderungen, da sie eine hohe Bevölkerungsdichte aufweisen; ausserdem sind dort viele Unternehmen ansässig und wichtige Gebäude und Infrastrukturanlagen wie Bahnhöfe, Versorgungs- und Bildungseinrichtungen konzentriert. Werden also die Sommer heisser und trockener, leidet eine Vielzahl an Bewohnern und Arbeitnehmern unter geringerer Leistungsfähigkeit und gesundheitlichen Beschwerden. Nehmen ausserdem wie prognostiziert Extremereignisse wie Intensivniederschläge und grosse Hochwasser zu, ist das Schadenpotenzial bei Unternehmen, Gebäuden und Infrastrukturanlagen besonders hoch.[2]

Eine Reihe von Studien hat daher in den letzten Jahren die mit dem Klimawandel verbundenen Risiken für Städte untersucht – unter anderem für Zürich und Basel – und mögliche Massnahmen zur Minderung dieser Risiken evaluiert.[1,3,4,5] Ende Oktober 2013 hat das Bundesamt für Umwelt (Bafu) ausSerdem eine Fallstudie in Auftrag gegeben, die die klimabedingten Risiken und Chancen in grossen Agglomerationen am Beispiel von Genf und Basel-Stadt monetarisieren und damit zeigen wird, wo der grösste Handlungsbedarf besteht.[6]

Gefährdete Gesundheit

Aus den bisher vorliegenden Studien kristallisiert sich die Gesundheit der Stadtbewohner als ein zentrales Thema heraus: Auf der einen Seite ermöglicht ein wärmeres Klima einen mediterranen Lebensstil, auf der anderen Seite beeinträchtigen aber höhere Temperaturen und häufigere Hitzewellen das Wohlbefinden, reduzieren die Schlafqualität und die Arbeitsproduktivität. Empfindliche Personen können auch ernsthafte gesundheitliche Probleme bekommen. Nicht umsonst war im Hitzesommer 2003 eine deutliche Zunahme der Sterberate zu beobachten. Hohe Ozonbelastungen, eine längere Pollensaison und bessere Lebensbedingungen für Krankheitsüberträger können die Gesundheit zusätzlich beeinträchtigen.

Abhilfe schafft alles, was für Kühlung sorgt: kühle Gebäude, Schattenzonen, Grün- und Wasserflächen und eine bessere Durchlüftung der Stadt.

Konflikt: Durchlüftung versus Dichte

Die Stadt Zürich hat im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie die Durchlüftung in den verschiedenen Stadtquartieren detailliert untersuchen lassen.[4]

Wie nicht anders zu erwarten, ist sie vor allem in Zentrumsgebieten wie der Innenstadt und Oerlikon ungünstig, wo die dichte Bebauung und schmale Strassenschluchten die Luftzirkulation behindern. Die ohnehin hohe Wärmebelastung durch Gebäude und versiegelte Flächen, die als Speicher wirken, sowie die Luftverschmutzung durch das hohe Verkehrsaufkommen werden dadurch verstärkt. Am naheliegendsten wäre es, von einer weiteren Verdichtung abzusehen – was aber den raumplanerischen Zielen für zentrumsnahe, gut erschlossene Gebiete diametral entgegensteht. Der Handlungsspielraum beschränkt sich somit in erster Linie auf Massnahmen zur Reduktion der Wärmelast, beispielsweise durch die Verminderung der Abwärme von Raumkühlsystemen oder durch Fassaden mit geringem Wärmeaufnahme- und speichervermögen. Zudem ist es wichtig, Grünräume zu schaffen oder zu erhalten, sei es am Boden, an Fassaden oder auf Dächern.

Wo hat es Platz für mehr Grün?

Damit sich solche kompensatorischen Massnahmen umsetzen lassen, erwägt Grün Stadt Zürich derzeit, einen Masterplan Stadtklima zu erarbeiten, wie Daniel Keller, Leiter des Fachbereichs Freiraumplanung, erläutert. Ziel des Masterplans wäre es, den Handlungsspielraum innerhalb der bestehenden Gebiets- und Siedlungsstruktur aufzuzeigen und einen Katalog guter Beispiele zur Verfügung zu stellen.

Ein weiteres Projekt von Grün Stadt Zürich wird sich vertieft mit Dach- und Fassadenbegrünungen befassen, um Gebäudeeigentümer besser beraten zu können. Laut Bettina Tschander vom Fachbereich Naturförderung wolle man anhand von Referenzprojekten und Literaturnachweisen untersuchen, wie verschieden gestaltete Begrünungen das Stadtklima beeinflussen und wie hoch dabei Aufwand und Kosten für den Unterhalt sind. Bei den Gebäuden selbst hängt es von Gebäudehöhe, -anordnung und -geometrie ab, wie sie sich auf das Stadtklima auswirken. Die Autoren der Zürcher Stadtklima-Studie empfehlen daher, bei der Planung grösserer Bebauungen deren Einfluss auf das Stadtklima zu berücksichtigen. Um diese Empfehlungen umsetzen zu können, werde man nun in einem nächsten Schritt konkretisieren, was aus stadtklimatischer Sicht geeignete Bebauungstypologien sind, erklärt Alexandra Wymann von der Umweltschutzfachstelle der Stadt Zürich.

Natürlich nimmt mit dem Klimawandel auch die Bedeutung eines angenehmen Klimas im Gebäudeinnern zu, damit es sich auch in Hitzeperioden erträglich arbeiten und wohnen lässt. Auf der anderen Seite wird der Klimawandel als positiven Effekt eine Reduktion des Heizenergiebedarfs mit sich bringen.[7]

Stadtgrün fit machen für den Klimawandel

So wichtig es ist, im Rahmen der Anpassung Grünflächen zu fördern und zu erhalten, so sehr werden diese ihrerseits durch den Klimawandel beeinträchtigt: Einerseits wird der Nutzungsdruck auf die Grünflächen zunehmen, und andererseits setzen Hitze und Trockenheit auch den Pflanzen zu. Die Stadtgärtnerei Basel hat daher bereits vor zehn Jahren angefangen, Bäume aus südlicheren Klimazonen zu testen. Generell setze man auf ein möglichst breites Sortiment an Baumarten, erklärt Stadtgärtner Emanuel Trueb. «Mit einem variantenreichen Angebot ist man gegenüber den vielfältigen klimatischen Veränderungen weniger exponiert.» Dabei tausche man auch Erfahrungen mit anderen Stadtgärtnereien in der Schweiz und in Deutschland aus. «Zum anderen versuchen wir, die Stresstoleranz der Pflanzen zu erhöhen: In der eigenen Baumschule werden die künftigen Strassenbäume unter eher kargen Bedingungen gehalten, damit sie am endgültigen Standort im städtischen Umfeld gut zurechtkommen.» Man experimentiere auch mit veränderten Zusammensetzungen des Substrats, in dem die Pflanzen in der Stadt wachsen. «Ideal sind Substrate mit angemessener Wasserspeicherfähigkeit bei gleichzeitig guter Nährstoff- und Sauerstoffverfügbarkeit», erläutert Trueb.

Neben den Stadtbäumen sind auch die Rasenflächen vom Klimawandel betroffen. Hier sucht man nach neuen Saatmischungen, die robuster gegenüber intensiver Nutzung sind und gleichzeitig weniger Wasser benötigen. Erhebliche Einsparpotenziale beim Wasserverbrauch sieht Trueb auch durch eine Optimierung der Bewässerungsmethoden. Gegenüber der momentan üblichen Methode mit Schlauchwagen und Sprengern ist eine gezielte unterirdische Bewässerung oder Tröpfchenbewässerung wesentlich sparsamer.

Wasserverteilung optimieren

Der Themenbereich Wasser ist denn auch – neben Gesundheit, Grünräumen, Stadtentwicklung und Gebäuden – ein weiterer Aspekt, mit dem sich die Städte im Zusammenhang mit dem Klimawandel auseinandersetzen müssen. Höhere Temperaturen und geringere Sommerniederschläge beeinflussen sowohl Bedarf als auch Verfügbarkeit von Trink- und Brauchwasser. Die Erfahrungen aus Jahren mit wenig Niederschlägen sowie aus dem Hitzesommer im Jahr 2003 zeigten aber, dass die verfügbare Wassermenge insgesamt kein Problem sei, sondern eher die Verteilung optimiert werden müsse, erklärt Paul Sicher vom Schweizerischen Verein des Gas- und Wasserfaches (SVGW). Der SVGW und die Kantone strebten daher eine bessere Vernetzung der einzelnen Wasserversorgungen an (vgl. TEC21 8/2012).

Es ist also ein breites Spektrum an Themen, mit dem sich Städte im Zusammenhang mit dem Klimawandel befassen müssen. Noch steht dieser Prozess ganz am Anfang. Die laufende Bafu-Studie wird noch klarer zeigen, wo die Prioritäten zu setzen sind, wobei die Gegebenheiten in jeder Stadt individuell betrachtet werden müssen. Dass die Anpassung an den Klimawandel ein langfristiges und sektorenübergreifendes Thema ist, macht die Sache nicht einfacher. Es gilt daher, entsprechende organisatorische Strukturen zu schaffen, die diese Aufgabe verfolgen und koordinieren sowie den Erfahrungsaustausch mit anderen Städten pflegen. Hinweise, wie die Anpassung an den Klimawandel konkret umgesetzt werden kann, wird auch das gerade angelaufene Pilotprogramm liefern, das das Bafu lanciert hat und zusammen mit weiteren Bundesämtern durchführt. Unter den 31 geplanten Anpassungsprojekten in Kantonen, Regionen und Gemeinden sind auch drei, die sich mit klimaangepasster Stadt- und Siedlungsentwicklung befassen.[8]

Literatur:

[01] Anpassung an die Klimaänderung in Schweizer Städten, Bafu, 2012

[02] CH2011: Swiss Climate Change Scenarios CH2011, published by C2SM, MeteoSwiss, ETH, NCCR Climate, and OcCC, Zürich 2011

[03] Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt: Bericht über die Folgen des Klimawandels im Kanton Basel-Stadt, 2011

[04] Stadt Zürich, Umwelt- und Gesundheitsschutz Zürich UGZ Umweltschutzfachstelle: Klimaanalyse Stadt Zürich (KLAZ), 2011

[05] Zürcher Kantonalbank: Klimawandel im Grossraum Zürich – Was können wir tun? 2013

[06] Mehrere im Rahmen der Nationalen Strategie zur Anpassung an den Klimawandel vom Bundesamt für Umwelt in Auftrag gegebene Fallstudien ermitteln für sechs Grossräume – Mittelland, Alpen, Voralpen, Jura, Südschweiz und grosse Agglomerationen – die Chancen und Risiken, die der Klimawandel mit sich bringt. Für jeden dieser Grossräume wird ein repräsentativer Kanton bestimmt, der im Detail analysiert wird. Die Studie für den Kanton Aargau ist bereits abgeschlossen, jene für den Kanton Uri wird demnächst fertig.

[07] Ernst Basler + Partner AG, WSL, SLF: Risiken und Chancen des Klimawandels im Kanton Aargau, Bafu, 2013

[08] Weitere Informationen zu den Projekten voraussichtlich ab Mai/Juni 2014 unter: www.bafu.admin.ch/klimaanpassung/12575/TEC21, Fr., 2014.03.14

14. März 2014 Claudia Carle