Editorial

Dieses letzte Heft unserer Akustik-Reihe greift einige aktuelle Entwicklungen der Akustik auf, die in der einen oder anderen Form für unseren Alltag von Bedeutung sein können. Zunächst stellen wir eine neue Generation von computergenerierten schalldämpfenden Textilien vor, die mit minimaler Masse und minimalem Volumen unseren Büro- und Wohnalltag ruhiger und stressfreier machen können und dabei auch noch visuell attraktiv erscheinen.

Bei Büro- und Wohnräumen ist die Akustik ein Aspekt unter vielen, bei Konzertsälen ist sie jedoch ihre Raison d’être. Umso erstaunlicher ist es deshalb, dass sich etliche der grossen Musiktempel als akustische Sündenfälle erwiesen. Dazu gehörte bis vor Kurzem auch die Tonhalle in St. Gallen, in der die Mehrzahl der Besucher wegen der speziellen Bündelung der Schallausbreitung nur einen Ausschnitt der gebotenen Tonfülle hören konnte. Unser Beitrag zeigt, wie dieses Problem mit den Mitteln der modernen Akustik behoben werden konnte und welchen gestalterischen Mehrwert die getroffenen Massnahmen in die ehrwürdige Halle einbringen.

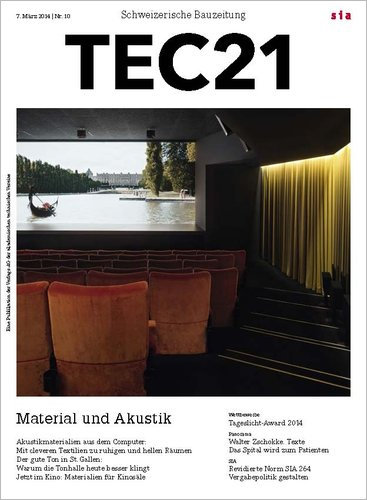

Nicht nur im Konzertsaal, auch im Kino spielt die Akustik eine tragende Rolle. Hier zeichnen sich auch in peripheren Lagen realistische Chancen für profilierte kleine Lichtspieltheater ab.

Die Vielfalt der heute für die akustische Raumgestaltung verfügbaren Materialien und Technologien illustrieren drei neue Kinoprojekte in unterschiedlichen Regionen. Die Beispiele zeigen insbesondere das gestalterische Potenzial sowohl neuer als auch traditioneller Akustikmaterialien.

Aldo Rota