Editorial

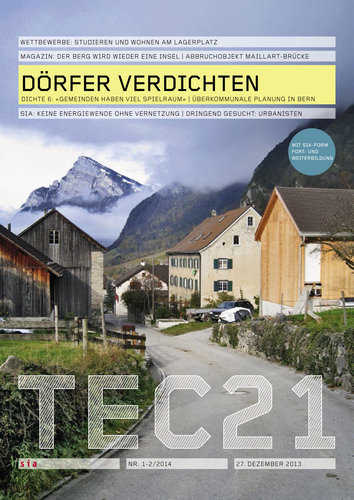

Dem Verdichten hat TEC21 in den vergangenen Monaten eine ganze Heftserie gewidmet. Die Beiträge sind im Dossier «Nachhaltigkeit planen» auf versammelt. Dieses letzte Heft der Reihe lenkt den Blick aufs Dorf. Verdichten war bisher ein Thema für Städte und Agglomerationen, doch nun erreicht es die Dörfer. Denn nach der Annahme des revidierten Raumplanungsgesetzes durch das Schweizer Stimmvolk im März 2013 dürfen viele Gemeinden kein neues Bauland mehr einzonen. Die künftige Entwicklung muss daher nach innen gehen: Bereits eingezonte Wiesen müssen überbaut, Baulücken gefüllt, leerstehende Bauten ersetzt oder neu genutzt, niedere Häuser aufgestockt und kleine Bauten erweitert werden.

Das alles ist aber komplizierter, als eine Wiese für Einfamilienhäuser zu erschliessen. In der dörflichen Dichte müssen Bauvorhaben die Interessen der Nachbarn und wertvolle Altbauten berücksichtigen.

Bauen heisst hier Planen: einen Prozess starten, Experten ins Boot holen, mit der Bevölkerung reden, Vorschläge erarbeiten lassen, erneut diskutieren usw. Das kostet Zeit und Geld. Für Städte ist dies selbstverständlich, aber wie sollen kleine Gemeinden, in denen die Milizpolitiker/-innen nach Feierabend tagen und die Baubehörde aus einer Teilzeitstelle besteht, eine solche Aufgabe meistern?

Hilfe kommt von der Vereinigung für Landesplanung. Ihr Beratungsprogramm «Dialog Siedlung» hilft Gemeinden, einen produktiven Planungsprozess anzustossen (vgl. S. 16). Die Vereinigung für Landesplanung wurde 1943 von Planern gegründet, die schon damals mahnten, die Ausdehnung unserer Siedlungen müsse beschränkt und die Landschaft geschont werden. Sie waren Rufer in der Wüste. 70 Jahre später stossen ihre Nachfolger nun erstmals auf offene Ohren. Doch allein werden sie es kaum schaffen. Es wäre darum sinnvoll, wenn die Kantone die Gemeinden beim Etablieren einer aktiven kommunalen Planungskultur unterstützen würden.

Einen Teil der Raumplanungsaufgaben gehen die Gemeinden sinnvollerweise gemeinsam mit ihren Nachbarn an. Wie sich die überkommunale Zusammenarbeit konsequent institutionalisieren lässt, demonstriert der Kanton Bern (vgl. S. 22).

Ruedi Weidmann

Liebe Leserin, lieber Leser,

2014 wird für TEC21 ein besonderes Jahr. Wir feiern das 140-jährige Bestehen unserer Zeitschrift, die 1874 als «Die Eisenbahn» das Licht der Welt erblickt hat. Und weil das nicht alle Tage vorkommt, feiern wir in einem massgeschneiderten Kleid: TEC21 lanciert eine neue Grafik, inhaltliche Überraschungen und einen revidierten Heftaufbau.

Die erste Ausgabe, TEC21 3-4/2014, erscheint am 17. Januar 2014, nach einer ungewohnt langen Pause von drei Wochen. Wir wünschen Ihnen ein gutes neues Jahr!

Inhalt

05 WETTBEWERBE

Studieren und Wohnen am Lagerplatz

10 MAGAZIN

Der Berg wird wieder eine Insel | Gebäudetechnik mit Werten | Abbruchobjekt Maillart-Brücke | Farbkultur auf dem Land

16 «GEMEINDEN HABEN VIEL GESTALTUNGSSPIELRAUM»

Ruedi Weidmann

Viele Gemeinden sind überfordert: Sie dürfen kein Land mehr einzonen und müssen gegen innen wachsen. Die Vereinigung für Landesplanung berät sie dabei. Direktor Lukas Bühlmann erzählt aus dem Beratungsprogramm «Dialog Siedlung».

22 DER BERNER WEG ZUR KOMMUNALEN PLANUNG

Lukas Denzler

Kein Kanton institutionalisiert überkommunale Zusammenarbeit so konsequent wie Bern. Die räumliche Entwicklung wird an Regionalkonferenzen diskutiert und von regionalen Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzepten gelenkt.

27 SIA

Keine Energiewende ohne Vernetzung | Dringend gesucht: Urbanisten | Schweizer Plätze entdecken | SIA-Form Fort- und Weiterbildung

33 WEITERBILDUNG | PRODUKTE

Berner Fachhochschule Biel | Computerworks

37 IMPRESSUM

38 VERANSTALTUNGEN

«Gemeinden haben viel Gestaltungsspielraum»

Die Revision des Raumplanungsgesetzes, die das Volk im März 2013 beschlossen hat, bedeutet für die meisten Schweizer Gemeinden, dass sie kein Bauland mehr einzonen können und künftig nach innen wachsen müssen. Planen und Bauen im Bestand ist komplizierter als auf der Wiese und verlangt kleinen Gemeinden viel ab. Die Vereinigung für Landesplanung (VLP-ASPAN) unterstützt sie mit dem Beratungsprogramm «Dialog Siedlung». Direktor Lukas Bühlmann erzählt, was er in den Dörfern erlebt.

TEC21: Die VLP bietet ihr Beratungsprogramm «Dialog Siedlung» Gemeinden an, die Fragen im Bereich der Ortsplanung haben. Wie helfen Sie den Gemeinden?

Lukas Bühlmann: Zuerst gehen wir auf Ortsbesichtigung mit einem Gemeinderat, dem Bauverwalter oder einer Behördendelegation. Wir lassen uns die Probleme erläutern, schauen aber auch nach links und rechts und stellen Fragen. Dann schreiben wir einen Bericht mit einer Einschätzung der Lage und schlagen der Gemeinde nächste Schritte vor. Diese bieten wir nicht selber an, sondern empfehlen dafür private Büros oder Hochschulinstitute. Je nach Ausgangslage und Problemstellung schlagen wir eine Machbarkeitsstudie, einen Studienauftrag oder eine Testplanung mit zwei bis drei Planungsbüros vor. Oder als günstigere Variante ein Projekt mit Studierenden.

TEC21: Warum war in ländlichen Gemeinden Verdichten bisher kein Thema?

L. B.: Weil sie einfach neues Bauland einzonen konnten, wenn jemand bauen wollte. Das ist viel einfacher als Bauen im Bestand. Doch das ist nun vorbei. Das Volk hat im März der Revision des Raumplanungsgesetzes zugestimmt (vgl. Kasten). Nun merken die Gemeinden, dass sie nicht mehr um die Innenentwicklung herumkommen. Kleine und mittlere Gemeinden – mit nebenamtlichen Gemeinderäten und minimalen Verwaltungen – sind damit rasch überfordert. Darum bieten wir die Beratung an.

TEC21: Sie sprechen von Innenentwicklung, nicht von Verdichten. Mit Absicht?

L. B.: Ja. Verdichten, im Sinn von dichter und höher bauen, ist nur ein Teil der Siedlungsentwicklung nach innen. Zu dieser gehören auch Massnahmen, die das Bauvolumen nicht vergrössern, sondern bestehende Bauten besser und vielfältiger nutzen.

«Innenentwicklung» ist im ländlichen Raum auch weniger ein Reizwort als «Verdichten».

TEC21: Wie kommt das verschärfte Raumplanungsgesetz in den Gemeinden an?

L. B.: Unterschiedlich. Einige treten sogar aus der VLP-ASPAN aus mit der frustrierten Begründung, sie könnten nun nicht mehr planen, der Kanton schreibe ja jetzt alles vor. Viele merken aber, dass sie beträchtliche Gestaltungsspielräume haben. Natürlich ist es für die Gemeinden eine enorme Aufgabe, Lösungen für strukturelle Probleme zu entwickeln – ich beobachte aber oft, dass sie mit der Zeit Freude daran bekommen.

Die Siedlungsentwicklung gehört zu den ureigenen Kernaufgaben der Gemeinden.

Sie sind nun gefordert, etwas aus dem Bestehenden zu machen – wie sie das tun, können sie selber am besten bestimmen.

TEC21: Welche neuen Fragen kommen auf die Gemeinden zu?

L. B.: Die Anliegen, mit denen sich die Gemeinden an uns wenden, sind vielfältig, doch drehen sie sich um ähnliche strukturelle Probleme. Meist werden diese zuerst im Ortszentrum bewusst, oft an einzelnen Problemliegenschaften: Soll die Gemeinde eine Wirtschaft am Dorfplatz kaufen, für die sich kein Pächter mehr findet? Bei der Begehung merken wir dann, dass man die Frage in einem grösseren Rahmen betrachten muss: Der ganze Ortsteil hat Probleme, Läden ziehen weg, Durchgangsverkehr macht das Wohnen unattraktiv, Wohn- und Ökonomiegebäude stehen leer usw. Aus der Distanz können wir eine gesamtheitliche Sicht einbringen, Potenziale für mögliche Entwicklungen erkennen und zeigen, wie andere Gemeinden mit ähnlichen Situationen umgehen.

TEC21: Wo brennt es mehr, in den Agglomerationen oder in Randgebieten?

L. B.: Überall. In boomenden Agglomerationsgemeinden ist zwar die Ausgangslage eine ganz andere als in schrumpfenden Berggemeinden. Aber die Aufgabe einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung ist für alle eine enorme Herausforderung.

TEC21: Planen im Bestand ist gewiss komplex, vor allem, wenn noch Auflagen vom Ortsbild- und Denkmalschutz hinzukommen. Doch dünkt einen oft, dass Gemeinden das Potenzial ihres Bestands nicht erkennen: Wertvolle Altbauten, Gärten, Plätze oder Bachufer bleiben ungenutzt oder werden gar beseitigt.

L. B.: Ja, das stimmt leider. Ich glaube, das ist die Folge einer Überforderung. Die Gemeinden sind ja nicht nur in der Raumplanung, sondern auch bei der Bildung, im Sozialwesen laufend stärker gefordert; gleichzeitig steht weniger Geld zur Verfügung.

Das kann Frust erzeugen. Aber ich treffe auch erfreuliche Situationen an und staune, wie stark sich manche Gemeindebehörden engagieren.

TEC21: Lähmend für die Innenentwicklung ist das Horten von Bauland: Eigentümer von eingezontem Land bebauen es nicht, weil sie hoffen, später mehr Geld dafür zu erhalten.

L. B.: Viele Gemeinden konnten Bauwilligen deswegen kein Land anbieten und zonten darum neues ein. Das revidierte RPG weist nun die Kantone an, rechtliche Massnahmen gegen die Baulandhortung vorzusehen, etwa ein Kaufrecht der Gemeinde nach zehn Jahren,

wie es Obwalden kennt. So entsteht eine Baupflicht. Appenzell Ausserhoden kann solche Flächen wieder auszonen; deshalb kommen solche Parzellen dort heute auf den Markt.

Ein Problem sind auch unternutzte Grundstücke: leere Scheunen oder einstöckige Gewerbehallen an gut erschlossenen Lagen, wo eigentlich Wohnungen und Läden sinnvoll wären.

Im Entwurf für ein neues Planungs- und Baugesetz im Kanton St. Gallen schlägt die Regierung vor, dass die Gemeinden über solche Parzellen Entwicklungszonen mit einem kommunalen Enteignungsrecht verhängen können. Nur schon, dass solche Verfahren möglich sind, bringt Bewegung in den Grundstückmarkt.

Was auch nützt, sind Gespräche. Die Luzerner Gemeinde Ruswil hat den pensionierten Verwalter der Regionalbank als «Kümmerer» angestellt. Als Respektsperson, die die lokalen Verhältnisse gut kennt, führt er Gespräche, versucht zu überzeugen und Gelegenheiten wahrzunehmen. Das ist unbefangener, als wenn der Gemeindepräsident auftaucht, und günstiger, als wenn es der Ortsplaner macht.

TEC21: Wo liegen weitere Möglichkeiten für die Innenentwicklung ausser im Füllen von Baulücken und im Ersetzen von leer stehenden Bauten?

L. B.: Im Umnutzen von nicht mehr genutzten Ökonomiegebäuden und in Umzonungen: Viele ländliche Gemeinden haben zu grosse Industrie- und Gewerbezonen. Auch Aufzonen kann sinnvoll sein.

Wir hören zwar oft: «Verdichten ist etwas für die Stadt, wir sind hier

ein Dorf.» Doch auch in ländlichen Gemeinden gibt es Potenzial für Aufzonungen, etwa um die Bahnstation herum. Man muss allerdings behutsam vorgehen! Gute Beispiele für sorgfältige Anbauten und Aufstockungen sind da sehr wertvoll.

TEC21: Ein zentrales Problem ist sicher, dass in kleinen Gemeinden das Wissen fehlt, wie man solche Planungsverfahren aufgleist und steuert. Dieses Wissen kann man einkaufen – oder ist das für die Gemeinden zu teuer?

L. B.: Ja, die Kosten sind ein grosses Problem. Wenn Gemeindevertreter hören, was eine Testplanung oder ein Studienauftrag kostet, verwerfen sie oft die Hände. Selbst wenn der Gemeinderat vom Nutzen überzeugt ist, kann der Kredit in der Gemeindeversammlung scheitern. Dabei geht es um niedrige sechstellige Beträge – wenig Geld, verglichen mit dem, was eine Gemeinde für die Erschliessung von neu eingezontem Land ausgibt.

Aber das Resultat eines Studienauftrags ist eben nicht vorhersehbar, und danach folgen noch weitere Planungsschritte. Wir merken, dass wir die Gemeinden hier etwas länger begleiten und besser mit Argumenten versorgen müssen. Eine andere Möglichkeit ist, das Projekt als Modellvorhaben des Bundes anzumelden oder Finanzierungshilfen beim Kanton, bei Patengemeinden oder Stiftungen zu organisieren. Qualität kostet eben, aber eine gute Planung lohnt sich später x-fach. Letztlich kommt man nicht um Studienaufträge herum, trotzdem suchen wir nun nach günstigeren Verfahren, die wir kleinen Gemeinden anbieten können.

TEC21: Was könnte das sein?

L. B.: Gut moderierte eintägige Workshops etwa können schon viel leisten: die entscheidenden Akteure für Probleme sensibilisieren, verschiedene Sichtweisen eines Problems erfassen, Gründe für Blockaden aufspüren und auch bereits mögliche Lösungswege andenken. Natürlich entsteht so noch kein Projekt, aber man kann einen Prozess lancieren und auf der wichtigen Ebene der Kommunikation schon erstaunlich viel erreichen.

TEC21: Der Erfolg solcher Entwicklungsprozesse hängt wohl gerade in kleinen Gemeinden davon ab, ob die Bevölkerung dahintersteht. Das bedeutet, dass partizipative Elemente nötig sind – eine weitere Überforderung? Was raten Sie Gemeinden bei diesem Thema?

L. B.: Es gibt ein paar allgemeine Regeln: Die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt für die Information der Bevölkerung ist zentral, man darf nicht zu hohe Erwartungen wecken, usw. – aber ein allgemeingültiges Rezept gibt es nicht. Es kommt auf die Art des Projekts, die Grösse des Perimeters und die Vorgeschichte eines Orts an: Wo schon mehrere Anläufe in Konflikten geendet haben, muss man umsichtiger vorgehen als an einer Stelle, wo alle sich einig sind, dass etwas geschehen muss.

Mich überzeugt nach wie vor die Vorgehensweise in unserem Programm «Netzwerk Altstadt», das wir schon länger für Gemeinden mit einer Altstadt anbieten (vgl. Kasten).

Dort beginnen wir – noch ohne die Bevölkerung – mit einer «Stadtanalyse»: einer ersten groben Einschätzung des Bestands, der laufenden Veränderungen und von vorhandenem Potenzial. Dann erarbeiten wir – nun zusammen mit wichtigen Akteuren, vor allem dem Gewerbe – eine Nutzungsstrategie. Sie zeigt mögliche Entwicklungen auf und diskutiert mögliche Massnahmen. Diese Strategie besprechen wir dann mit der Bevölkerung. Anschliessend richten wir «Gassenclubs» ein: Die Eigentümer aus einer Gasse setzen sich an einen Tisch und diskutieren mit uns ihre Probleme, Wünsche, Bedenken und Möglichkeiten – ganz offen, denn nun ist bewusst niemand von der Gemeinde anwesend. So spüren wir, was wirklich nötig und möglich ist, und es entstehen neue Ideen. In Delsberg ist das beispielsweise ausgezeichnet gelungen. Diese Erfahrungen mit partizipativen Prozessen aus dem «Netzwerk Altstadt» übertragen wir nun ins Programm «Dialog Siedlung». Denn das Vorgehen kann durchaus auch in Land- und Agglomerationsgemeinden funktionieren.

TEC21: Sind solche Methoden nicht extrem anfällig? Kann da nicht ein einziger Besitzer, der sich querstellt, den Prozess zu blockieren?

L. B.: Jedem Planungsprozess drohen Blockaden, beispielsweise durch Rekurse. Der Erfolg ist immer eine Frage von erfolgreicher Kommunikation. Der Einbezug aller Stakeholder scheint zunächst aufwendig, und natürlich muss man dann auch mit Leuten diskutieren, die zunächst partout nichts ändern wollen. Aber mich überzeugen die Erfolge, die wir damit erzielen.

TEC21: Design und Moderation von partizipativen Prozessen und eine gute Öffentlichkeitsarbeit brauchen Erfahrung. Wenn sie nicht vorhanden ist, braucht eine Gemeinde Unterstützung: Entsteht hier ein neuer Beruf?

L. B.: Ja, tatsächlich, das kann ich mir vorstellen. Solche Projektbegleitungen sind zunehmend gefragt. Das muss kein Planer sein, es kann auch eine Kommunkationsspezialistin oder eine Fachperson mit Erfahrung in soziokultureller Entwicklung und Kenntnis der raumplanerischen Instrumentarien sein.

TEC21: Wäre es eine Aufgabe der Kantone, die Gemeinden hier zu unterstützen?

L. B.: Ja. Die Kantone würden nämlich entlastet, wenn alle Gemeinden in der Lage wären, selbstständig eine nachhaltige Siedlungsentwicklung zu planen. Einige Kantone unterstützen die Gemeinden bereits fachlich, etwa der Kanton Aargau, der dafür vor einigen Jahren ein Team eingerichtet hat. Finanzielle Hilfe vom Kanton für eine Prozessbegleitung können Gemeinden jedoch nicht erwarten. Es wäre aber grundsätzlich zu überlegen.

TEC21: Für die Gemeinden ist die Situation belastend – Sie sehen sie als Chance?

L. B.: Ja, die Entwicklung macht mir viel Freude! In der Kommunalplanung wird eine ganz neue Dimension erkennbar. Ich bin zuversichtlich, dass sich bald in vielen Gemeinden etwas bewegt. Es sind ja nicht nur Bund und Kantone und das RPG, die eine nachhaltige Entwicklung fordern. Es ist auch die Bevölkerung, die begriffen hat, dass wir das Siedlungsgebiet nicht mehr ausdehnen dürfen. Heute wehren sich auch die Bauern für das Kulturland. Und immer mehr Leute, alte und junge, in der Stadt oder im Dorf, möchten wieder in einem lebendigen Ortskern wohnen, nah beim Geschehen, bei den Dingen des täglichen Bedarfs und den öffentlichen Verkehrsmitteln. Es besteht also auch ein Wunsch nach Innenentwicklung. So entstehen neue Koalitionen. Die Siedlungsqualität erhält einen grösseren Stellenwert. Was hier gerade geschieht, ist mehr als eine Trendwende beim Bodenverbrauch: Ich sehe, dass sich ein Paradigmenwechsel in der Siedlungsentwicklung abzeichnet.

Damit er wirklich stattfindet, muss die Aufbruchstimmung, die in einem Teil der Gemeinden schon herrscht, sich auf andere übertragen und möglichst lang anhalten.

TEC21: Steckt darin nicht ein gehöriger Schuss Wunschdenken?

L. B.: Zugegeben: Zu uns kommen nur Gemeinden, die etwas tun wollen. Das prägt meine Wahrnehmung. Die Kantonsplaner sind da sicher skeptischer, da sie sich auch mit allen anderen Gemeinden auseinandersetzen müssen. Natürlich ist der Paradigmenwechsel erst in einigen Pioniergemeinden deutlich sichtbar – die ja dann den Wakkerpreis erhalten. Viele Gemeinden lassen die Ortsentwicklung immer noch schlittern, andere sind erst am Anfang.

TEC21: Was sind Erfolgsfaktoren für die Innenentwicklung?

L. B.: Sich nicht zu viel vornehmen, behutsam vorgehen, gut informieren, die Bevölkerung einbeziehen. Wenn die Bevölkerung nur hört, dass etwas im Tun ist und dass es Geld kostet, aber nichts Genaues weiss und sich nicht äussern kann, dann ist die Gefahr des Scheiterns gross. Lang bevor gebaut wird, braucht es sichtbare Meilensteine gegen die Ungeduld: Veranstaltungen, eine Ausstellung, ein Fest, öffentliche Zwischennutzungen … Hilfreich sind auch gute Beispiele. Ganz wichtig ist eine Schlüsselperson, die sich des Prozesses annimmt, idealerweise eine Gemeinderätin oder der Bauverwalter, eventuell eine Bürgergruppe oder ein Investor mit Sinn für den Gemeinnutzen. Es braucht eine engagierte Projektleitung.

Die geeigneten Planungsinstrumente müssen gefunden und ein Netzwerk für fachliche, ideelle und finanzielle Unterstützung aufgebaut werden.

Wir empfehlen auch dringend eine aktive Bodenpolitik: Dass die Gemeinde in den Besitz von Land kommt, ist ein Schlüsselelement der Innenentwicklung. Es schafft vor allem Spielraum: Gute Projekte können dann mit einem Landabtausch ermöglicht werden. Die Gemeinde kann ihr Land danach wieder verkaufen, aber vorher dafür sorgen, dass darauf ein gutes Projekt entsteht, in das die Interessen der Dorfgemeinschaft einfliessen. Noch besser kann sie ein Projekt steuern, wenn sie das Land im Baurecht abgibt.

TEC21: Man sieht heute Bauten, die Postulate der Innenentwicklung erfüllen. Doch oft fehlt die architektonische Qualität. Was können Sie in dieser Hinsicht ausrichten?

L. B.: Um diesen Aspekt wird man sich künftig stärker kümmern müssen. Denn nur ein schönes Dorf ist ein nachhaltiges Dorf. Wir weisen die Gemeinden darauf hin, dass gute Architekur allen nützt, und empfehlen Architekturwettbewerbe. Einige Gemeinden erlassen Gestaltungsregeln für bestimmte Bauzonen oder verlangen von den Grundeigentümern vor Einzonungen Überbauungsstudien, die in der Gemeinde diskutiert werden. Der Kanton Luzern hat dazu eine Arbeitshilfe geschaffen. Der Kanton Graubünden bietet Bauherrschaften und Gemeinden Beratung in Gestaltungsfragen an.

Gemeinden wie Disentis oder Fläsch haben die Elemente der traditionellen Bauweise analysieren lassen und daraus Regeln für die bauliche Weiterentwicklung abgeleitet. Dort wissen Investoren, dass die Gemeinde sie unterstützt, dass aber über die Qualität der Gestaltung diskutiert wird. Da ab jetzt im Bestand gebaut wird, werden sich ästhetische Fragen häufiger und schärfer stellen.TEC21, Fr., 2013.12.27

27. Dezember 2013 Ruedi Weidmann