Editorial

Die Bauwerke der Nachkriegsmoderne kommen auf den Prüfstand: Die Denkmalpflege fragt nach ihrer historischen Bedeutung, Eigentümer wägen Aufwand und Ertrag, Planer suchen nach Wegen, die Substanz zu modernisieren. Die Diskussion um die architektonische Spätmoderne hat begonnen. Sie ist umso wichtiger, als solche Bauten oft den Stadtraum bzw. das Ortsbild prägen, in der Öffentlichkeit jedoch nur selten als bewahrenswert wahrgenommen werden.

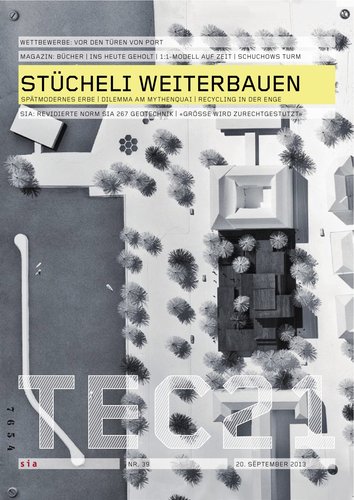

Werner Stücheli vertritt in diesem Heft die betroffene Architektengeneration. Von der Bürogründung 1946 bis zu seinem Tod 1983 schuf er knapp hundert Gebäude, die meisten in Zürich. Sein Werk ist exemplarisch für die Zeit von wachsendem Wohlstand und ungetrübtem Fortschrittsglauben. Das Institut für Geschichte und Theorie der Architektur der ETH hat ihm 2002 eine Publikation gewidmet. Wer Zürich kennt, wird darin viele Bekannte entdecken, die sich ins Bild der Stadt eingeschrieben haben.

Im August ergänzte die Stadt Zürich das städtische Inventar der kunst- und kulturhistorischen Schutzobjekte um Bauten und Gärten aus der Periode 1960 bis 1980. Darunter befinden sich auch drei Gebäude von Werner Stücheli: das Geschäftshaus an der Badenerstrasse 600, das Kantonale Tierspital Irchel und der Friedhof Schwandenholz in Seebach.

Gleichzeitig wird Stüchelis Bürogebäude der Swiss Re am

Mythenquai abgebrochen und ersetzt, und das Geschäfts- und Wohnhaus Enge am Tessinerplatz wird tiefgreifend umgebaut. In diesem Spannungsfeld zwischen Anerkennung als Bauzeuge, Totalumbau und Abbruch werden die Bauten der Nachkriegsmoderne heute verhandelt.

Was wird bleiben von dieser Architektur? Von den fein austarierten Raster- und Vorhangfassaden, ihren Aluprofilen und emaillierten Glasplatten? Von den offenen Raumfolgen zwischen strengen Stützenrastern? Von den schlanken, geschwungenen Formen der Fifties und der schweren Tektonik und rauen Direktheit der brutalistischen Experimente? Wie lassen sich die Qualitäten der Spätmoderne – dort, wo sie vorhanden sind – mit neuen Nutzungen und heutigen Anforderungen an Energieverbrauch und Komfort vereinen, ohne dass der Ausdruck dieser Bauten verloren geht? Die Beispiele im vorliegenden Heft zeigen, dass sich der Umgang mit diesem Erbe vorderhand auf einem schmalen Grat zwischen Zerstören und Retten, zwischen kunsthistorischer Verklärung und verunklärenden Eingriffen bewegt. Die architektonische Nachkriegsmoderne befindet sich gerade in jener historischen Phase, die Artefakte jeder Kulturepoche überstehen müssen – in der man Dinge ausrangiert, unmittelbar bevor sie wiederentdeckt und «Kult» werden. Je intensiver die Debatte, umso weniger Wertvolles dürfte auf der Müllhalde der Geschichte landen.

Ruedi Weidmann, Marko Sauer

Inhalt

05 WETTBEWERBE

Vor den Türen von Port

09 MAGAZIN

Bücher | Ins Heute geholt | 1 : 1-Modell auf Zeit | Schuchows Turm

16 SPÄTMODERNES ERBE – DAS BEISPIEL WERNER STÜCHELI

Marko Sauer

Die Gebäude aus der Nachkriegszeit stehen vor tiefgreifenden Veränderungen. Eine Übersicht zeigt Strategien anhand von Werken Werner Stüchelis.

18 DILEMMA AM MYTHENQUAI

Michael Hanak

An die Stelle von Werner Stüchelis Bau für Swiss Re aus dem Jahr 1969 tritt ein Ersatzneubau von Diener & Diener. Die Bauherrin musste wählen zwischen Kulturpflege und zeitgemässer Repräsentation.

22 RECICLING IN DER ENGE

Stephan Steger

Der «Engi-Märt» von 1987 zeigt als Spätwerk von Stücheli bereits deutlich brutalistische Züge. SAM Architekten aus Zürich bauen ihn um und erklären, was nach dem Umbau davon bestehen bleibt.

27 SIA

Revidierte Norm SIA 267 Geotechnik | «Grösse wird zurechtgestutzt» | ZN-Sitzung 3/2013 | SIA-Tage 2014: Last Call

32 WEITERBILDUNG | FIRMEN

MAS Nachhaltiges Bauen | Swiss Wood Innovation Network | BAFU | R & G Metallbau | Swisscom

37 IMPRESSUM

38 VERANSTALTUNGEN

Dilemma am Mythenquai

Bedeutende Bauten der 1950er- und 1960er-Jahre stehen heute vor der Weihe zum Baudenkmal – oder vor dem Abbruch. Werner Stücheli hat wie kaum ein anderer Architekt Zürichs Gesicht geprägt. Sein 1969 fertiggestelltes Swiss-Re-Gebäude wird derzeit durch einen Neubau von Diener & Diener Architekten ersetzt. Der Fall zeigt exemplarisch, wo die Grenzen in der Bewahrung der architektonischen Nachkriegsmoderne liegen und wie schwierig es sich aus Sicht der Denkmalpflege gestaltet, diese Epoche zu inventarisieren.

Der Umgang mit Bauten der 1950er- bis 1980er-Jahre steht heute zur Diskussion. Viele von ihnen müssen altersbedingt erneuert oder ersetzt werden. Damit geraten die Bauwerke der Nachkriegsmoderne auch in den Fokus der Architekturgeschichtsschreibung. Während sie manchen Besitzern und Benutzern bereits zu alt scheinen, um heutigen funktionalen, repräsentativen und energetischen Ansprüchen zu genügen, sind sie für Architekturhistoriker fast noch zu jung, um als gefährdet und wertvoll beurteilt zu werden. Und so kommen die Gebäude in den Erneuerungszyklus, bevor sie als potenzielle Denkmäler die nötige Anerkennung gefunden haben. Aufgrund der kürzeren Lebenserwartung moderner Bauten ist die Denkmalpflege deshalb gefordert, früher als bisher diejenigen Exemplare zu bestimmen, die als kulturelles Erbe bewahrt werden sollen.

Lücken im Inventar

Bauliche Eingriffe an den Gebäuden dieser Zeit bieten Gelegenheit, nach Art und Wesen der Veränderung zu fragen. Sie fordern von den direkt Beteiligten, Rechenschaft darüber abzulegen, welche Werte und Qualitäten dabei gegeneinander abgewogen werden. Ein aktueller Fall ist das Swiss-Re-Gebäude am Zürcher Mythenquai, 1965–1969 projektiert und ausgeführt von Werner Stücheli. Es liegt an der Seefront, eingebettet in eine lange Reihe mehr oder weniger monumentaler Versicherungsbauten (Abb. 02 und 04), und wurde bei der Swiss Re «Neubau» genannt. Daneben und mit ihm verbunden steht der neubarocke Hauptsitz der Swiss Re, den Emil Faesch und Alexander von Senger 1911–1913 für die damalige Schweizer Rückversicherungs-Gesellschaft erstellten. 1929 schlossen die Gebrüder Pfister diesen U-förmigen Bau zu einem Geviert, das Thilla Theus 1996–2000 gesamthaft renovierte. Das dritte, südlichste Gebäude der Swiss Re in der Reihe am Mythenquai ist das Clubhaus; es wurde 1957/58 von Hans Hofmann erbaut, 1978/79 von Jacques Schader aufgestockt und 1998–2000 von SAM Architekten umfassend erneuert.

Auf der anderen Seite von Stüchelis Neubau liegt das «Mythenschloss», ein 1925–1927 errichtetes neuklassizistisches, monumentales Geschäfts- und Wohngebäude, das 1982–1986 abgebrochen und mit originalgetreuen Fassaden aufgebaut wurde; die Ergänzung an seiner Westseite spricht eine zeitgemässe Architektursprache. Die Reihe der Versicherungsbauten wird zum Stadtzentrum hin vom Hauptsitz der Zurich Insurance Group, der einstigen Zürich Unfallversicherung, fortgesetzt. Auch dessen Baugeschichte ist von späteren Erweiterungsbauten geprägt, unter anderem von der 1931 an der Seefront errichteten Lebensversicherung-Filiale.

Alle diese Gebäude wurden ins kommunale Inventar der städtischen Denkmalpflege aufgenommen – ausser Stüchelis Bau von 1969. Hier kam die in den letzten zwei Jahren erfolgte Inventarisierung von Bauten der Zeitepoche 1960 bis 1980 zu spät.

Stücheli weicht dem neuen Hauptsitz

Die Swiss Re tat sich offensichtlich schwer mit dem Gebäude. Sie sah Defizite hinsichtlich Nachhaltigkeit, Repräsentation und Funktion. Zudem bestanden Mängel bei der Wärmedämmung und beim Sonnenschutz. Konkrete Bauschäden gaben die Besitzer folgende an: «Die Fassaden mit den vorgehängten Natursteinplatten weisen starke Alterungsspuren auf. Reinigungsversuche brachten nicht den erwünschten Erfolg. Die Flickzapfen der Zusatzbefestigungen zeichnen je länger je mehr ab, was sich störend auf das Fassadenbild auswirkt. Auch die Sanierungsversuche der Natursteinbeläge der Vorplätze und Aussentreppen schlugen fehl. (…) Die Klimakonvektoren sind anfällig und ihr Unterhalt ist aufwendig. Die Steuerung ist überaltert und ineffizient, was hohe Unterhalts- sowie Energiekosten verursacht und den Komfort beeinträchtigt.»[1] 2007 fiel der Entscheid, den Bau zu ersetzen. Eine Studie der Architekten Staufer & Hasler diente dabei als Entscheidungsgrundlage.

Als Begründung nennt die Swiss Re strukturelle Probleme des Gebäudes. Bereits in dieser frühen Phase wurde das Baukollegium der Stadt Zürich zurate gezogen. Es kam zu dem Schluss, dass nur eine Gesamtsanierung oder ein Ersatzneubau diese strukturellen Probleme lösen könne, wie der Stadtrat in seiner Medienmitteilung schrieb.[2] 2008/09 führte die Swiss Re für den Ersatzneubau einen Studienauftrag unter sechs Schweizer und sechs internationalen Architekturbüros durch. Das Siegerprojekt von Diener & Diener Architekten aus Basel bildete danach die Grundlage für das Bauprojekt und den Gestaltungsplan, der 2012 bewilligt wurde. In der Baubewilligung wurde unter anderem die gute Einordnung des Neubaus hervorgehoben; er werte die Uferfront auf und sei «präzise in die städtebaulich prominente Situation am Mythenquai gesetzt».[3] Der Ersatzneubau, dessen Realisierung für 2013–2017 geplant ist, wird als Hauptsitz des Geschäftsbereichs Reinsurance dienen.

Kulturpflege oder zeitgemässe Repräsentation?

Bei der Swiss Re geniesst die Architektur hohe Beachtung, sie gilt als Mittel der Corporate Identity. Im Fall des Stücheli-Baus stand das Bedürfnis nach repräsentativer und zeitgenössischer Architektur offenbar im Widerstreit mit der Pflege des baukulturellen Erbes. Der Umgang der Swiss Re mit ihren anderen Bauten am Mythenquai hat gezeigt, dass der Anspruch auf Qualität, Identität und Repräsentation durchaus auch in Form der kulturbewussten Pflege von Baudenkmälern erfüllt werden kann. Soeben hat der Stadtrat von Zürich 81 Gebäude und 76 Gärten aus den 1960er- und 1970er-Jahren neu in das Inventar der kunst- und kulturhistorischen Schutzobjekte aufgenommen, darunter drei Gebäude von Werner Stücheli. Hat Swiss Re nicht bemerkt, dass sie mit dem Stücheli-Bau bereits durchaus erstklassige Architektur in den Händen hatte? Oder liess sich das Bauwerk tatsächlich nicht mit vernünftigem Aufwand an die heutigen energetischen Anforderungen und die Bedürfnisse der Bauherrin anpassen? Auf Nachfrage hin verweist Swiss Re auf die offiziellen Communiqués; die Studie von Staufer & Hasler ist leider nicht einsehbar.

Ein typischer Stücheli

Den Auftrag zu dem Erweiterungsbau erhielt Stücheli 1962, nachdem er den zwei Jahre zuvor ausgelobten Wettbewerb unter sechs eingeladenen Architekturbüros gewonnen hatte. Wesentliche Entscheidungskriterien der Wettbewerbsjury, in der unter anderem Jacques Schader sass, waren die städtebauliche Auflockerung und Zurückhaltung, die geringe Höhe und Bebauungsdichte sowie der flexible Grundriss. Der Neubau sollte den bestehenden Altbau erweitern und mit diesem verbunden werden. Die Geschäftsleitung wollte im bisherigen Verwaltungsgebäude verbleiben, nur gewisse Abteilungen in den Erweiterungsbau verlegen und einige Stockwerke vermieten, um auf lange Sicht über eine Platzreserve zu verfügen. Laut Schweizerischer Bauzeitung sollte «ein Verwaltungsbau konzipiert werden mit grösstmöglicher Flexibilität, Büros meist kleiner und mittlerer Grösse, mit gediegener Ausstattung der repräsentativen Räumlichkeiten, Vollklimatisierung und genügend Parkraum»[4].

Stücheli projektierte in enger Zusammenarbeit mit seinem Mitarbeiter Theo Huggenberger ein Gebäude, dessen Baumasse sich vom Mythenquai her in die Tiefe staffelt. An der Strasse lag ein eingeschossiger Trakt, an den seitlich ein zweigeschossiger anschloss, der zum vier- bis achtgeschossigen Hauptvolumen überleitete. Dieser war nicht nur in der Höhe abgetreppt, sondern auch vor- und rückspringend gegliedert. An der rückwärtigen Alfred-Escher-Strasse, wo ebenfalls ein Eingang lag, war der Baukörper dem schrägen Strassenverlauf entsprechend gestaffelt. So präsentierte sich der 1969 am Mythenquai 48–50 bezogene Neubau in mancherlei Hinsicht anders als seine Nachbarn. Er bildete keinen geschlossenen Quader und keine symmetrische Figur, der Baukörper wich von der Strassenflucht hinter einen Vorplatz zurück, seine Trakte umfassten einen hofartigen Aussenraum. Mit dieser städtebaulichen Zurückhaltung verschob sich die Repräsentation von der klassischen Fassadensymmetrie hin zur architektonischen Ausformung.

Am puls der Zeit

Die Gestaltung entsprach der Nachkriegsmoderne der 1960er-Jahre. In der Addition gleicher Bauteile tauchte eine strukturalistische Tendenz auf, die sich in einer vielgestaltig gestaffelten Gesamtwirkung ausdrückte. Die gerasterte Fassade band das Bauvolumen zusammen und brachte die Horizontal- und Vertikalstruktur aus Bandfenstern, Pfeilern und Brüstungen in ein Gleichgewicht. Gebäudefigur und innere Organisation folgten dem Windradschema. Bei genauer Betrachtung zeigten sich in der inneren Struktur wie auch in der Fassade spielerische Abweichungen; beispielsweise wechselte die Unterteilung in quadratische und hochrechteckige Fensterflügel die Anordnung, ohne einer bestimmten Regel zu folgen. Dabei bewies Werner Stücheli nicht nur viel Talent für Proportionen und Rhythmus – sondern auch Humor. Die damaligen Möglichkeiten im Betonbau äusserten sich unter anderem in der Ablösung des gesamten Oberbaus von den vier Untergeschossen, woran Bauingenieur Robert Henauer wesentlichen Anteil hatte. Das halb eingesenkte, ein erhöhtes Plateau bildende Parkgeschoss machte diese Konstruktion sichtbar. Die Umgebungsgestaltung des Garten- und Landschaftsarchitekten Josef A. Seleger, eine Moorbeetvegetation in rechteckigen Betontrögen neben dem Vorplatz und eine Dachbegrünung, die in radialer Bepflanzung die Windradform aufnahm, verband das Gebäude mit der Seeuferbepflanzung. Erstmals wurden in der Schweiz Bäume mit Helikoptern eingeflogen. Zu guter Letzt setzte die «Grosse Giraffe», eine rote Eisenplastik von Bernhard Luginbühl, mit einem vertikal ausgreifenden Bogen einen Akzent beim Aufgang am Mythenquai. In allen Belangen gelang es Stücheli, der weltweiten Ausstrahlung des Unternehmens gerecht zu werden. Von der Stadt Zürich erhielt das Gebäude die «Auszeichnung für gute Bauten» – nun wird es zurückgebaut. Hat es die Anerkennung als Baudenkmal nur ganz knapp verpasst?

Anmerkungen:

[01] Auszug aus der Fragenbeantwortung im Studienauftrag vom 17. 9. 2008.

[02] Medienmitteilung des Zürcher Stadtrats vom 20. 4. 2011.

[03] Neue Zürcher Zeitung, 1. 11. 2012, S. 15.

[04] Schweizerische Bauzeitung, 88. Jhg., Heft 27, Juli 1970.TEC21, Fr., 2013.09.20

20. September 2013 Michael Hanak

Recycling in der Enge

Mit dem Bau des Hauses zur Enge pflügte Werner Stücheli in den 1970er-Jahren das Quartier vor dem Bahnhof Enge in Zürich um. Jetzt steht das Gebäude selbst vor tiefgreifenden Veränderungen; es wird von SAM Architekten aus Zürich umgebaut. Die Fassaden werden ersetzt, doch die Organisation des Gebäudes bietet immer noch attraktive Räume. Auf drei Geschossen entsteht das neue Museum der FIFA. Es bringt dem Sockel die öffentliche Nutzung, die ursprünglich dafür vorgesehen war.

Werner Stücheli hat den «Engi-Märt» von 1974 bis 1978 für die Rentenanstalt, die heutige Swiss Life, erbaut. Das Geschäftshaus mit der eigenwilligen Fassade wurde von Teilen der Öffentlichkeit heftig kritisiert und blieb immer umstritten (vgl. Kasten). Doch immerhin gehörte das Projekt zu jenen Überbauungen aus den 1970er-Jahren, die sich von der rektangulären, kubischen Formensprache der noch ein Jahrzehnt zuvor erstellten Bürobauten abwandten. Die Hauptgeschosse bilden im Grundriss ein X, die Volumetrie ist von 60- und 120-Grad-Winkeln bestimmt. Durch seine Masse und Gliederung sind Analogien zum benachbarten Bahnhof Enge spürbar – der Bau inszeniert sich mehr als gebirgsähnlicher Komplex denn als klar umrissener Solitär. Trotz gänzlich unterschiedlicher Oberflächen wirken beide Gebäude massiv und erdverbunden. Diese Schwere schlug sich in den 1970er-Jahren auch in anderen Zürcher Bauten von Werner Stücheli nieder; etwa in dem vor Kurzem erneuerten Geschäftshaus und Restaurant «Guggach» am Bucheggplatz (1973) oder im Geschäftshaus «Zum Stadthof» am Beatenplatz (1970–1975).

Unterschiedliche Nutzungen im selben Mantel

Das Haus zur Enge wirkte trotz Wohnanteil wie ein reines Geschäftshaus mit einheitlicher Fassade. Denn Stücheli gelang es durch einen Trick, eine durchgehende Fassadenwirkung zu erzielen und gleichzeitig mehr Wohnungen unterzubringen: Er gestaltete bei gleicher Gebäudehöhe den Wohnteil mit sechs statt fünf Geschossen. Im Bereich der ehemaligen Venedigstrasse, also an der dem Tessinerplatz abgewandten Seite, zeigte sich eine massstabsverkleinerte Variante des Bürotrakts. Hier waren neunzehn Ein- und sieben Zweizimmerwohnungen sowie einige grössere Einheiten untergebracht. Ursprünglich wollte die Stadt sie an Betagte vermieten, was nicht ganz eingehalten werden konnte. Die Mieten waren relativ hoch und die Wohnungen entsprechend schwer zu vermieten.

Die Stadt forderte nicht nur einen Wohnanteil, sondern als Ersatz für die Venedigstrasse auch ein öffentliches Wegrecht quer durch das Erdgeschoss. Stücheli wollte offenbar das Sockelgeschoss als öffentliche Durchgangszone gestalten – eine interessante Idee im urbanen Kontext. Doch weil dadurch viel vermietbare Fläche verloren gegangen wäre und ausserdem nicht klar war, wie die Passanten diese Zone nutzen würden, schrumpfte der öffentliche Bereich schliesslich auf eine eher enge Ladenpassage, an der neben diversen Geschäften auch ein Restaurant lag. Nach 30 Jahren wirkte die Ladenpassage angestaubt, und das Gebäude war erneuerungsbedürftig. Zudem drohten feuerpolizeiliche Auflagen den Betrieb einzuschränken. Das Zürcher Büro SAM Architekten untersuchte für die Swiss Life zunächst, wie der Brandschutz gewährleistet werden könne. Als die langjährige Hauptmieterin Citibank 2010 auszog, waren die Voraussetzungen für einen Totalumbau gegeben, und die strategische Planung wuchs zu einem Projekt an. Damit gingen einige Fragen einher: Wie können die heutigen energetischen Anforderungen an dem minimal isolierten Gebäude umgesetzt werden? Was geschieht mit der prägnanten und eigenwilligen Fassade? Wie kann die öffentliche Nutzung des Sockels weiterhin gewährleistet werden?

Mehr Wohnungen, neue Fassaden und ein Museum

Der Umbau strukturiert das Gebäude um und verteilt die Büro- und Wohnnutzung neu: So werden auch im nördlichen Teil Wohnungen untergebracht, ebenso im 8. und 9. Obergeschoss – ermöglicht durch die Aufstockung um ein Geschoss. Christoph Schneider von SAM Architekten betreut das Projekt. Er erklärt, gern mit der von Stücheli entworfenen Struktur gearbeitet zu haben, denn das Gebäude besitze faszinierende Eigenschaften und erscheine in vielem als Prototyp. Zwischen den dreieckigen Treppenhauskernen biete der X-förmige Grundriss eine optimale Erschliessung und garantiere den Arbeitsplätzen auf allen Seiten die gleiche Qualität.

Die baulichen Probleme sind laut Schneider ähnlich wie bei anderen Gebäuden aus der Epoche. Die Anforderungen an den Brandschutz können nicht mehr erfüllt werden; in diesem Fall sind die Treppenhäuser nicht von den Liften abgekoppelt. Die Haustechnik wird komplett ersetzt. Am Übergang vom Sockel in den Turm wechselten aussen stehende Stützen auf ein innen liegendes Tragwerk, ein thermischer Schwachpunkt, der auch bauphysikalisch problematisch war. Der Beton und die Bewehrung sind zwar in einem guten Zustand; doch aufgrund der schlechten Schalldämmung und der geringen Geschosshöhe wurde entschieden, die Decken im bestehenden Wohnbereich komplett zu ersetzen.

Die einprägsamen Fassaden müssen laut Schneider weichen, weil sie die energetischen Anforderungen nicht mehr erfüllen können. Als System geplant und ausgeführt, liessen sie keine Nachrüstung zu. Details zu den neuen Fassaden werden noch keine bekannt gegeben, da die Architekten diese noch mit den bewilligenden Behörden präzisieren müssen. Der Hauptbaukörper soll aber voraussichtlich vom 3. bis zum 7. Stockwerk mit auberginefarbenen Keramikplatten eingekleidet werden. Die neuen Kastenfenster werden leicht vorstehen, was zu einem Schattenspiel auf der Fassade führen soll.

In einem ersten, bewilligten Projekt waren im 2. Obergeschoss Wohnungen mit direktem Zugang zur grosszügigen Terrasse auf dem Sockel vorgesehen. Mitten in der Planung jedoch nahm das Projekt eine entscheidende Wende: Im April 2013 kündigte der Weltfussballverband FIFA an, im Haus zur Enge ein Fussballmuseum zu eröffnen. Da sich das Projekt beim FIFA-Hauptsitz auf dem Zürichberg verzögerte, hatten die Verantwortlichen nach einer Alternative gesucht und waren von der Stadt Zürich auf das Haus zur Enge aufmerksam gemacht worden.

Fussball belebt den Sockel

Mit der FIFA als Hauptmieterin ergab sich eine neue Situation. Das geplante Museum wird sich vom Unter- bis zum 1. Obergeschoss erstrecken. Im 2. Obergeschoss wird ein Seminar- und Gastrobereich eingebaut. Die Terrasse des Sockelgeschosses wird Restaurantterrasse. Das Museum soll neben Ausstellungen auch ein Forum der Begegnung und Diskussion werden, wie die FIFA in ihrer Pressemitteilung vom 25. April 2013 ankündigte. Damit wird das Gebäude zugänglicher und stärker in den urbanen Kontext eingebunden. Wer den Ausstellungsbereich gestalten wird, ist noch nicht entschieden.

Vom 3. bis zum 7. Stockwerk wird weiterhin gearbeitet und gewohnt. An der Süd- und Nordseite kommt je ein Wohnteil zu liegen, der wie ein Keil in die X-förmige Grundrissstruktur des Bürotraktes eingeschoben wird. Die dreieckigen Erschliessungszonen behalten ihre Form und trennen die beiden Bereiche. Wie in der ursprünglichen Baueingabe geplant, werden im 8. und 9. Obergeschoss Wohnungen erstellt, wodurch der Wohnanteil auf 33 % steigt. Alle Wohnungen sind Mietwohnungen, das Gebäude bleibt im Besitz der Swiss Life.

Im Bürobereich will die FIFA 150 Mitarbeitende unterbringen. Der Hauptzugang zum Gebäude und auch zum Museum wird an der Seestrasse liegen, wo die bisherige Split- Level-Situation beseitigt wird. Eine Ladenpassage wird es nicht mehr geben – der Sockel soll dank dem Museum auch ohne Ladenlokale einen öffentlichen Charakter haben.

Neu kombiniert

Die Bauarbeiten beginnen im Dezember 2013, wenn die Bau- und Nutzungsbewilligung vorliegt. Nach dem Umbau wird sich das Haus zur Enge von aussen stark verändert zeigen: Einerseits entfallen durch die Aufstockung die markanten zylindrischen Dachaufbauten, andererseits wird das Gebäude mit der vollflächig verglasten Attika höher sein als heute. Die für die Bauzeit charakteristischen Fenster mit abgerundeten Ecken werden durch liegende Fenster ersetzt. Das prägnante Volumen wird sich auf eine völlig neue Art präsentieren.

Fassade und Grundriss bildeten im Entwurf von Werner Stücheli eine Einheit. Nun wird der X-förmige Grundriss mit einer neuen Fassade kombiniert – nach dem Umbau wird sich zeigen, wie diese Elemente zueinander passen.TEC21, Fr., 2013.09.20

20. September 2013 Stephan Steger