Editorial

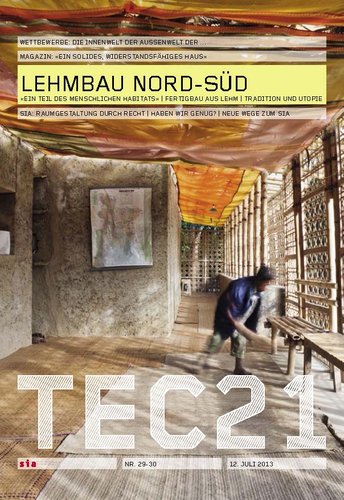

Der Lehmbau findet zurzeit grosse Beachtung: Nicht nur in der Ausstellung «Think Global, Build Social!» im Deutschen Architekturmuseum (DAM) in Frankfurt am Main, sondern auch anlässlich «Learning from Vernacular» ab 10. August im Vitra Design Museum ist diese Bauweise ein Thema. Beide Ausstellungen zeigen vor allem Häuser, die in der Äquatorregion stehen. Trifft vernakuläre Architektur aus dem Süden – besonders der Lehmbau – den europäischen Zeitgeist?

In unseren Breitengraden werden die Nachhaltigkeit von Baumaterialien, der Nutzen von Energiestandards (Labels) und die Gesundheitsverträglichkeit mancher Baustoffe zunehmend hinterfragt. Das lenkt den Blick auf traditionelle Bauten, die an ihre klimatische Umgebung angepasst sind, aus lokalen Ressourcen erstellt werden und meist unter Partizipation ihrer Bewohner entstehen. Sie sind einerseits nachhaltiger und kommen andererseits in unserem komplexen Alltag dem Bedürfnis nach Einfachheit und Ganzheitlichkeit entgegen. Doch mit der Suche nach baulichen Alternativen allein lässt sich das steigende Interesse an den Bauweisen des Südens nicht erklären. Der Untertitel der Ausstellung im DAM, «Bauen für eine bessere Welt», weist noch auf andere Zusammenhänge hin. Mit «besser» meinen die Ausstellungsmacher ressourcenschonender und kontextbezogener, aber auch gerechter. Gerechter ist hier jedoch keinesfalls mit «gleichmacherisch» zu verwechseln, denn trotz globalem Austausch sind regionale und nationale Unterschiede sinnvoll. So wirft es beispielsweise spezifische Fragen auf, in Europa eine traditionelle Bauweise an moderne industrielle Herstellungsverfahren und Produktionsabläufe anzupassen: Lässt sich das alternative Bauen mit der hohen Präzision vereinbaren, die die industrielle Produktion erfordert? Kann Lehmbau durch Maschinen effizienter und damit günstiger werden?

Die Artikel in diesem Heft veranschaulichen, dass Lehm- und andere alternative Bauweisen neue Impulse in die Nachhaltigkeitsdebatte bringen. An der «Rio 20»-Konferenz[1] 2012 wurde erstmals auf globaler Ebene beschlossen, dass ressourcenschonendes und sozial rücksichtsvolles Wirtschaften ein wichtiges Instrument für eine nachhaltige Entwicklung ist. So bleibt zu hoffen, dass in Zukunft Lehmbauten auch vermehrt in unserem Alltag anzutreffen sein werden.

Danielle Fischer

Anmerkung:

[01] Im Juni 2012 fand in Rio de Janeiro die UN-Konferenz über nachhaltige Entwicklung statt («Rio 20»). An ihr wurde u. a. beschlossen, Sustainable Development Goals (SDG) zu definieren, die die 2015 auslaufenden Millennium Development Goals (MDG) ersetzen werden.

Inhalt

05 WETTBEWERBE

Die Innenwelt der Aussenwelt der …

10 MAGAZIN

«Ein solides, widerstandsfähiges Haus»

16 «EIN TEIL DES MENSCHLICHEN HABITATS»

Danielle Fischer, Andrea Wiegelmann

Ein Gespräch mit Anna Heringer und Martin Rauch über globale Zusammenhänge und Perspektiven des Lehmbaus.

19 FERTIGBAUTEILE AUS LEHM

Martin Rauch

Vorfabrizierte Elemente aus Lehm sind neu im Bauwesen. Der Experte Martin Rauch erläutert ihre Entwicklung und beschreibt seine Erfahrungen beim Neubau der Kantonalen Landwirtschaftlichen Schule Mezzana und des Ricola-Kräuterzentrums.

22 ZWISCHEN TRADITION UND UTOPIE

Danielle Fischer

Die Lehmstädte New Baris und New Gourna in Ägypten sind anschauliche Beispiele für den derzeitigen Diskurs um globales und lokales Bauen. Architekt Hassan Fathy nahm ab den 1940er-Jahren zentrale Punkte der Diskussion vorweg.

27 SIA

Raumgestaltung durch Recht | Haben wir genug? | Neue Wege zum SIA

32 MESSE

HolzBauEnergie, Bern

37 IMPRESSUM

38 VERANSTALTUNGEN

«Ein Teil des menschlichen Habitats»

Anna Heringer und Martin Rauch sind Honorarprofessoren an der Universität Grenoble – sie haben dort je einen UNESCO-Lehrstuhl für Lehmarchitektur inne[1]. Mit dem Material haben sie Projekte unter anderem in Bangladesch und in der Schweiz umgesetzt. TEC21 befragt sie zu der alternativen Bauweise und zu ihren sozialen, politischen und kulturellen Aspekten. Dabei stellt sich heraus: Spricht man vom Bauen mit Lehm, spricht man auch über Abhängigkeiten zwischen Nord und Süd und über die globalen Folgen der gegenwärtigen baulichen Standards. Und es wird deutlich, dass auch Lehmbaubefürworter unterschiedlicher Meinung sein können.

TEC21: In Asien und Afrika werden moderne Bauten nach europäischen Standards erstellt, obwohl sie nicht den lokalen Bedingungen entsprechen und daher klimatisiert werden müssen. Materialien und Techniken werden teuer importiert. Das macht die Bauten in ihrer Umgebung zu Fremdkörpern. Vernakuläre Architektur geht dagegen verloren. Weshalb?

Anna Heringer (A.H.): Der Lehmbau verschwindet, weil sich die Menschen die Bauweise der nördlichen Hemisphäre zum Vorbild nehmen. Folglich geraten die sogenannten Entwicklungsländer in fatale Abhängigkeiten: Sie müssen teure Materialien aus Ländern importieren, in denen das Bauen hochindustrialisiert und kostenintensiv ist. An dieser Misere trifft die Entwicklungszusammenarbeit eine Mitschuld, den sie blendet die lokale Situation im Baubereich oft aus. Für die Entwicklungshilfe steht meist die Vorhersehbarkeit eines Projekts im Vordergrund: Bauten aus Stahlbeton oder Zementbausteinen sind finanziell kalkulierbar. Das verrringert das Risiko, dass etwas schiefgeht. Bei den lokalen, nicht standardisierten Techniken fehlt es dagegen – mittlerweile, so muss man sagen – an Wissen und an Fachkräften. Und dann ist da noch die Frage des Prestiges: Jene, die in Entwicklungsgebieten Wohlstand verkörpern, bauen mit Beton und Stahl. Da ist es naheliegend, dass auch die breite Bevölkerung diese Bauweisen für besser hält als lokale Techniken.

TEC21: In Kairo und seiner Agglomeration gibt es 20 Mio. Einwohner bei einer Verstädterungsrate[2] von über 4 %. Allein in Ostafrika braucht es hunderttausende Wohnungen. Wäre Lehm für derart grosse Siedlungen eine gute Wahl?

Martin Rauch (M.R.): Es gibt viele interessante Lehmstrukturen in städtischen Gebieten, die bis zu acht Stockwerke hoch sind. In Marokko haben früher auch die Reichen mit Lehm gebaut, Kasbahs[3] sind bis zu 20 Meter hoch. Aber man kann nicht einfach Beton durch Lehm ersetzen. Eine moderne Lehmarchitektur würde anders aussehen als die traditionelle und andere städtebauliche Regeln generieren. Natürlich kann man das Rad nicht zurückdrehen und alles mit Lehm bauen. Es wäre aber gerade in Kairo möglich, häufiger mit ungebrannten Ziegeln und in dickeren Dimensionen zu bauen. Das bringt handfeste Vorteile gegenüber Bauten aus Stahlbeton oder Zementbausteinen, die zur Kostenoptimierung mit möglichst dünnen Wänden ausgeführt werden. Dickere Lehmmauern halten die Hitze besser ab, die Räume müssen nicht klimatisiert werden. Eine Klimaanlage können sich ohnehin nur die wenigsten Bewohner leisten.

TEC21: Die Kosten sind ein gutes Stichwort. Lehm ist meist günstig zu beschaffen, aber zum Verhältnis von Maschineneinsatz und Handarbeit gibt es unterschiedliche Positionen. Sie, Herr Rauch, entwickeln Maschinen zur Stampflehmverarbeitung. Das spart Arbeitskraft und ist günstiger, was dem Lehmbau in Mitteleuropa zu Akzeptanz verhelfen könnte. Frau Heringer dagegen plädiert für den Lehmbau von Hand. Wieso?

A. H.: Zunächst ist die gängige Baupraxis qualitativ zu hinterfragen. In Indien und Bangladesch gibt es mehrstöckige Betonbauten, deren Armierungen nach kurzer Zeit rosten, weil der Zement mit ungewaschenem Sand gemischt wurde. Die Bauten stehen schnell, aber es besteht Einsturzgefahr, wie das jüngste Beispiel der Textilfabrik in Bangladesch gezeigt hat. Weiter sind die Ressourcen Arbeitskraft und Zeit in Entwicklungsgebieten ausreichend vorhanden. Den Rohbau der METI-Schule[4] in Bangladesch haben wir in vier Monaten erstellt – mit 30 Personen ohne Maschinen. In Europa würde man das mit Maschinen und sechs Leuten machen. Vergleichen wir die Kosten: Dort hat das Projekt 4500 Euro gekostet, hier wäre es das Zehnfache. Zement kostet in Bangladesch zwar fast gleich viel wie bei uns, aber die Arbeitskraft ist im Vergleich viel billiger. Für den Gegenwert eines Sacks Zement muss ein Facharbeiter in Bangladesch drei Tage arbeiten, einer in der Schweiz dagegen nur ein paar Minuten. Kurz und gut: Ich finde es sinnvoll, auf Handarbeit statt auf Automatisierung zu setzen. Denn für mich ist die Frage der Arbeitskräfte auch eine politische. Ich wage eine These: Ohne Arbeit werden religiöser Fundamentalismus und Aggressionen zunehmen. In Entwicklungsgebieten böte die Baubranche ein grosses Beschäftigungspotenzial, wenn sie handwerklich produzieren würde. Überspitzt gesagt: Andernfalls muss man das, was man durch die Automatisierung spart, in Antiterrorprogramme investieren. Die modernen Transportmöglichkeiten begünstigen die weltweite Bevölkerungswanderung. Deshalb müssen wir die Menschen überall auf der Welt fundiert in Handwerksberufen ausbilden. Wenn sie dann wirklich in die Industrieländer auswandern, bringen sie ein reiches Wissen mit, können unsere Häuser handwerklich erstellen und haben Arbeit. Dann schaffen wir es, nachhaltige und qualitativ hochwertige Lebensräume zu bauen. Das ist meine liebste Zukunftsvision.

M. R.: Anna, ich muss da etwas korrigieren: Du hast in Bangladesch auch eine Bohrmaschine gebraucht. Aber darum geht es nicht. Meiner Meinung nach muss man den Lehmbau weiterentwickeln, um Schwerarbeit zu erleichtern. Zudem müssen wir differenzieren, von welchen Orten wir sprechen: Hierzulande sind grosse Lehmbauprojekte nicht ohne Maschinen umsetzbar. Nehmen wir als Beispiel die 29 m breite und 111 m lange Fabrikhalle für Ricola in Laufen, die wir bauen (vgl. «Fertigbauteile aus Lehm», S. 19): Ohne Maschinen müssten dort 5000 Leute beschäftigt werden – und das im Hochpreisland Schweiz. A. H.: Gut, ich kann mir schon vorstellen, dass die durch Maschinen ersetzte Arbeitskraft Freiräume schafft, um das Handwerk zu entwickeln.

TEC21: Der Lehmbau ist weder in Bangladesch noch in Europa als eigenständige Bauweise anerkannt. An der ETH Zürich setzen sich derzeit nur zwei Lehrstühle mit dem Thema auseinander. Wo liegt das Problem, und was muss sich ändern?

A. H.: Die Verantwortlichen an europäischen Universitäten sagen, dass sie keine Handwerker ausbilden. Aber diese Haltung verkennt, dass Lehm ein Baustoff ist, der praktische Erfahrung erfordert – nicht nur für den Bau, sondern auch für den Entwurf. Wer nur am Computer arbeitet und Material und Bauprozess nicht kennt, entwirft daher anders. Das hängt auch damit zusammen, dass Europäer eine andere Wahrnehmung haben, weil die hochtechnisierte Bauindustrie ihr Bild prägt. Diese trägt viel dazu bei, das ihre Produkte verbaut werden. Der Lehmbau hingegen hat keine Lobby. In Europa halten viele Lehmarchitektur für etwas Romantisches und Exotisches. Dabei lebt die Mehrheit der Menschen auf der Welt in Lehmbauten – nur geht das Wissen um die Technik vielerorts verloren, und die Qualitäten des Materials werden nicht mehr geschätzt. In Bangladesch und anderen südlichen Ländern verbinden die Menschen mit einem Lehmbau eine temporäre, minderwertige Behausung. An diesem Sachverhalt muss man arbeiten. Wenn Martin Rauch erzählt, dass er ein Luxushotel mit Lehmwänden baut, dann beeindruckt das die Leute in der breiten Bevölkerung und an den Universitäten. Es entsteht der überraschende Eindruck: Was die Europäer können, das würden wir auch schaffen. So kann sich die Wahrnehmung des Baustoffs wandeln.

M. R.: Beim Ricola-Projekt sind wir 13 Mitarbeiter, vier davon Architekten. Niemand arbeitet dort, weil er einen Job braucht, sondern weil er sich für Lehmbau interessiert. Ich bin überzeugt, dass alle Beteiligten auch in Zukunft mit dem Material bauen werden. Aber ich glaube auch, dass bereits Kinder mit Lehm spielen sollten und Bauhandwerker, Ingenieure und Architekten in ihrer Ausbildung das Thema genauso wie Beton behandeln müssen, damit es in Zukunft ein alltägliches Material wird.

TEC21: Bei Lehm wie bei Holz muss man mit dem Alterungsprozess, dem Verfall leben. In unseren Breiten scheint das oft ein Tabu zu sein – alles soll lange neu und hübsch sauber aussehen. Was entgegnen Sie solchen Bedenken?

M. R.: Ein Gebäude aus Lehm kann einfach mit Lehm repariert werden. Wenn es eines Tages verschwindet, hat es die Umwelt nicht belastet, und an seiner Stelle wachsen später wieder Nahrungsmittel. Es ist Teil des Zyklus des menschlichen Habitats.

A. H.: Viele Häuser reisst man bei uns nach 40 Jahren ab, und trotzdem baut man, als ob sie für die Ewigkeit wären. Lehmbauten sind erstens langlebiger als das, was heute in Mitteleuropa entsteht, und zweitens viel einfacher zu recyceln. Es wäre schön, wenn von einem Haus nichts übrig bliebe als Kompost und das Wissen, wie es gebaut wurde. Meist jedoch bleibt nur Müll für kommende Generationen. Das hat mich in Haiti so schockiert. Dort hat man mit dem Bauschutt nach dem Erdbeben Ebenen aufgeschüttet, auf denen neben den neuen Häusern nichts mehr wächst.

TEC21: Sie sind je Inhaber eines UNESCO Chair of Earthen Architecture, also gewissermassen von der Weltgemeinschaft beauftragt, das Baumaterial zu schützen und weiterzudenken[5]. Wie sehen Sie die Zukunft?

M. R.: Generell steht bei der UNESCO mehr Geld für die Renovation der alten, geschützten Bauwerke zur Verfügung als für moderne Forschung. Es fehlen jedoch die Experten für den Erhalt der alten Lehmbauten. Die moderne Entwicklung geht aber aus der traditionellen Technik hervor. Der Lehrstuhl und die Zusammenarbeit mit der UNESCO sind für mich deshalb eine Gelegenheit, den Lehmbau weiterzuentwickeln. Nehmen wir den Betonfertigteilbau: Vor rund hundert Jahren begannen innovative Pioniere daran zu forschen, heute ist er Standard. Ich kann mir gut vorstellen, dass es mit dem Lehm in eine ähnliche Richtung geht. Den Weg werden letztlich ökologische und ökonomische Zwänge weisen.

Anmerkungen:

[01] CRATerre ist seit 1998 das offizielle Zentrum und der Lehrstuhl für Lehmarchitektur der UNESCO an der Universität Grenoble. Gegründet wurde es 1979 durch das französische Kultusministerium und die UNESCO. Das Zentrum verfolgt drei Ziele: erstens das Studium und den Erhalt des Architekturerbes im Lehmbau, zweitens die Erforschung seiner Ökonomie und Produktion sowie drittens kostengünstiges Wohnen und nachhaltige Siedlungsentwicklung. www.craterre.org

[02] Verstädterungsrate: jährlicher Zuwachs des Anteils der Stadtbevölkerung an der Gesamtbevölkerung. Die durchschnittliche Verstädterungsrate betrug 1990 weltweit 4.2 %.

[03] Kasbah: eine Wohnfestung, die vor allem von reichen politisch engagierten Familienverbänden im arabischen Gebieten gebaut wurde. Viele bemerkenswerte Kasbahs befinden sich in Marokko.

[04] Die METI-Schule (Modern Education and Training Institute) von Anna Heringer und Eike Roswag in Rudrapur, Bangladesch, gewann 2007 den Aga Khan Award für Architektur.

[05] Die UNESCO stuft Lehmbauten als bedeutend ein, drei von vier Welterbestätten bestehen aus

diesem Material.TEC21, Fr., 2013.07.12

12. Juli 2013 Danielle Fischer

Fertigbauteile aus Lehm

Vorfabrizierte Bauelemente aus Lehm sind neu im Bauwesen. Ihre Produktion erfordert spezielle Methoden, der Transport zur Baustelle logistisches Können. Beim Neubau der Kantonalen Landwirtschaftlichen Schule Mezzana im Mendrisiotto von Conte Pianetti Zanetta und beim neuen, von Herzog & de Meuron geplanten Ricola-Kräuterzentrum in Laufen war Martin Rauch für die Konstruktion von Lehmfassaden aus vorgefertigten Elementen verantwortlich. Er erläutert die Eigenschaften und das Potenzial des Materials.

Der Lehmbau begleitet den Menschen seit Jahrtausenden. Die allgemeine Erfahrung im Umgang damit ist aber im letzten Jahrhundert in Europa weitgehend verloren gegangen. Seit einigen Jahrzehnten jedoch versuchen Pioniere an diese Bautradition anzuknüpfen. Lehm soll künftig nicht nur als Baustoff für einfache Behausungen oder als elitäres Material betrachtet werden, sondern wieder selbstverständlich werden. Moderne Lehmbauten in Industriestaaten wirken beispielhaft für andere Länder, in denen Lehm oft nur als Material für Notbehausungen angesehen wird. Mit ihrer Vorbildwirkung können sie dazu beitragen, dass die traditionelle Bauweise auf heutige Technologien abgestimmt und weiterentwickelt wird, und tragen so global zu einer nachhaltigen Bauweise bei.

Das erste vorgefertigte Lehmbauelement der Geschichte war wohl der Adobeziegel[1]. Die Grösse von vorgefertigten Teilen war schon immer weitgehend durch die Infrastruktur wie Strassen, Maschinen und Kräne bestimmt. Heute macht die Verkehrsinfrastruktur in Europa grössere Teile im Montagebau möglich.

Der handwerkliche Lehmbau ist mit hohem Arbeitsaufwand verbunden. Eine Rationalisierung auf der Baustelle oder in der Werkhalle mithilfe von modernen Baugeräten ist nur beschränkt möglich. Erst die Beurteilung unter ökologischen Gesichtspunkten lässt den Lehmfertigteilbau in den letzten Jahren zu einer interessanten Alternative werden. Für Fertigteile aus Lehm gilt dasselbe wir für den Lehmbau überhaupt: Er hat keine Lobby, und es gibt kaum Fachkräfte oder spezialisierte Firmen und nur wenig Forschung und Entwicklung. Deshalb fehlt es heute Erfahrung und an Vertrauen in die jahrtausendealte Bauweise.

Landwirtschaftsschule Mezzana

Ein Beispiel für die Verwendung von vorfabrizierten Lehmelementen ist die vom Architekturbüro Conte Pianetti Zanetta geplante und 2012 fertiggestellte Kantonale Landwirtschaftliche Schule Mezzana im Mendrisiotto. Sie umfasst drei Gebäude mit 35 cm starken Stampflehmfassaden. 2011 und 2012 wurden in acht Monaten insgesamt 928 m² Wand mit einem hohen Arbeitsaufwand hergestellt und in acht Wochen montiert. Die tragende Gebäudestruktur besteht innen aus naturbelassenen und als Sichtmauerwerk ausgeführten gebrannten Industrieziegeln und Ortbetondecken. Gedämmt wurde mit 14 cm Mineralfaser zwischen den Ziegelmauern und der vollflächig vorgestellten Lehmstampffassade. Die Elemente aus Stampflehm haben eine Länge von 3 bis 4 m und eine Höhe von ca. 1.4 m. Sie wurden in einer Werkhalle in Vorarlberg in Schalungsabschnitten von 18 m Länge vorgefertigt, getrocknet und verpackt, dann zur Baustelle transportiert und dort mit dem Baukran versetzt. Die Elemente wurden mit Lehmsandmörtel verklebt und die vertikalen Nuten mit Trasskalkmörtel ausgegossen. In regelmässigen Abständen wurde die Fassade in der horizontalen Lagerfuge mit nichtrostenden Ankern in der Ziegelmauer befestigt.

Erosion und Wetterfestigkeit

Wird Lehm mit ausreichend Wasser bearbeitet, wird die durch Trockenheit hervorgerufene Festigkeit aufgehoben und das Material wieder plastisch und formbar. Dies ist kein Nachteil, sondern eine Qualität. So können Elementfugen im Lehm leicht retuschiert werden. Durch seine Wasserlöslichkeit kann das Material unbeschränkt ohne Qualitätseinbusse wiederverwendet werden. Viele Versuche und Entwicklungen gehen dahin, ihm diese Qualität zu nehmen, um es dauerhafter zu machen. Durch Zusätze ist dies zwar möglich, allerdings werden positive Eigenschaften dabei beeinträchtigt: Vor allem ist der Lehm dadurch nicht mehr schadstofffrei ins Erdreich rückführbar.

Lehm hat nicht nur gute thermische und feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften, sondern auch eine positive Energiebilanz.[2] Sein Erosionsverhalten im Aussenbereich ist kalkulierbar. Die Stampflehmtechnik gilt als die wetterfesteste Verarbeitungsweise. Aufgrund der Lebendigkeit und Farbigkeit des Materials sind lokale Unterschiede im Erosionsverhalten und «Beschädigungen» nicht auffällig. Die Farbe bleibt aufgrund der Lichtechtheit der Lehmpigmente unverändert, und das Material zeigt einen natürlichen und charakteristischen Alterungsprozess.

Der Beanspruchung der Oberfläche durch Schlagregen mit Frosteinwirkung kann durch sorgfältige Materialwahl, Verarbeitung und konstruktive Lösungen entgegengewirkt werden. Die Erosion ist abhängig von Wandhöhe, Materialzusammensetzung, Wetter- und Windbelastung. Bei leichtem Regen ist die Belastung gering, da der Lehm die Feuchtigkeit gut absorbiert und nach dem Regen schnell wieder abgibt. Bei starkem Regen verhindert das Quellverhalten der Tonmineralien zwischen dem Mineralgerüst eine komplette Durchfeuchtung nach innen. Die von der Lehmwand nicht mehr absorbierte Wassermenge rinnt an der Aussenfläche ab. Diese kleinen Rinnsale haben eine auswaschende Wirkung; Lehmpartikel und Sand werden abgelöst und ausgespült. Grössere mineralische Gesteinskörnungen sind im festeren und trockeneren Innenteil der Wand fixiert.

Für das kontrollierte Abrinnen des Wassers bei lang anhaltendem starkem Regen müssen zusätzliche Massnahmen ergriffen werden: In der Horizontalen sollten alle 30 bis 60 cm Erosionsbremsen in Form von Mörtel-, Stein- oder Ziegelleisten eingebaut werden.

RICOLA-KRÄUTERZENTRUM IN LAUFEN Das Ricola-Kräuterzentrum vereint alle Prozesse der Kräuterverarbeitung wie Trocknen, Schneiden, Mischen und Lagern in einer Halle. Der von Herzog & de Meuron geplante Bau misst 111 × 28.9 × 10.8 m. Der Autor ist als Subplaner für die Entwicklung und Herstellung der 3000 m² grossen Stampflehmfassade verantwortlich. Das Herstellen, Trocknen und Montieren der Wände dauert ein Jahr. Nur durch die Vorfertigung in einer Halle in Zwingen, einem Nachbardorf von Laufen, ist dies in so kurzer Zeit möglich. In der Halle konnte auch im Winter produziert werden, und der zeitraubende Trocknungsprozess erfolgte nicht auf der Baustelle. Mit der Herstellung der Blöcke wurde bereits vor Baubeginn angefangen. Grösse und Gewicht der fast 700 Elemente sind durch die Kapazität der in der Halle vorhandenen Kräne bestimmt. Die fast 5 t schweren Lehmstampfblöcke aus lokalem Material und das Aushubmaterial ohne Stabilisierung werden in einer 50 m langen Fertigungsanlage fabriziert. Ein Beschicker füllt die Mischung 16-lagig in die Schalung, Walzen und Stampfer verdichten sie bis zu einer Segmenthöhe von 1.3 m. Unmittelbar nach der Fertigstellung wird die Schalung entfernt, und die 3.36 m langen Lehmblöcke werden zur Trocknung umgelagert. Die Wand ist monolithisch und 45 cm stark. Aus hygienischen Gründen sind auf der Innenseite alle Poren mit einer Lehmschlämme geglättet. Aussen ist sie unbehandelt und mit horizontalen Trasskalkmörtelleisten versehen. Sukzessive werden die Teile zur 3 km entfernten Baustelle nach Laufen transportiert, mit einer Hebevorrichtung versetzt und mit Lehmmörtel verbunden. Anschliessend werden die Elementfugen mit Wasser vorgenetzt und mit der Stampflehmmischung gefüllt und eingestampft. Nach dem Abtrocknen sind die Elemente zu einem monolithisch geschichteten Erdblock verbunden.

Vorfertigung und Transport

Die Vorfertigung hat entscheidende Vorteile: Sie ist wetterunabhängig, terminlich kalkulierbar, verkürzt die Arbeitszeit auf der Baustelle und kann somit in industrialisierte Bauprozesse integriert werden. Damit erweitern sich die Einsatzmöglichkeiten von Lehmbauteilen: Statisch belastete Wandelemente, grossflächige temperaturregulierende Wandverkleidungen, Raumteiler mit integrierter Wandheizung, aber auch Öfen und Waschbecken werden möglich. Die Vorfertigung in der Werkhalle erlaubt eine optimierte Detailarbeit.

Das ermöglicht eine flexible Ausführung auch bei grossen Dimensionen. Die relative Weichheit des Materials erfordert besondere Transportbedingungen und eine sorgsamere Versetzarbeit als Betonfertigteile. Erfahrungsgemäss ist aber der Transport gut möglich, und die Montage mittels individuell hergestellter Hebevorrichtungen ist Standard geworden. Natürlich sollten die Transportwege möglichst kurz sein. Um dies zu erreichen, muss die Nachfrage nach Lehmfertigteilen noch wachsen. Dann würde deren Produktion attraktiv, die Wertschöpfung regionalisiert und das Angebot an Fertigteilen um einen baubiologisch und ästhetisch hochwertigen Baustoff erweitert. Bei grossen Volumen an Lehmstampfarbeiten ist es sinnvoll, in der Nähe des Einbauorts eine temporäre Vorfertigungsanlage einzurichten. Die Elemente können dann aus lokal verfügbarem Lehm hergestellt werden. Stampflehm ist ein Baustoff, der kreatives Verhalten in architektonischer wie technischer Hinsicht herausfordert. Er steht unbegrenzt zur Verfügung, hat eine lange Tradition, kann zeitgemäss eingesetzt werden und gewinnt wieder an Aktualität.

Anmerkungen:

[01] Adobe ist das englische Wort für ungebrannte, luftgetrocknete Lehmziegel im Gegensatz zu den gebrannten. Ihre Herstellung benötigt im Vergleich mit Ziegeln wenig Energie.

[02] Stampflehm hat je nach Zusammensetzung ein spezifisches Gewicht von 1700–2100 kg/m³ und kann deshalb nicht als Isolierbaustoff gewertet werden. Die Wärmeleitfähigkeit beträgt je nach Zusammensetzung 0.64–1.03 W/mK.TEC21, Fr., 2013.07.12

12. Juli 2013 Martin Rauch

verknüpfte Bauwerke

Ricola Kräuterzentrum