Editorial

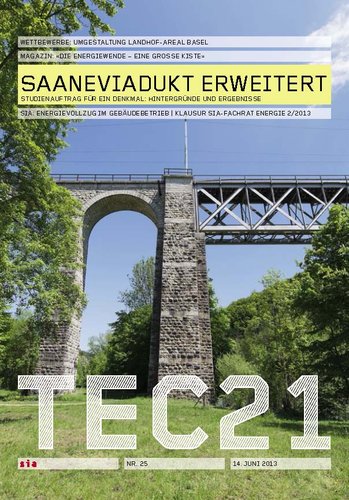

Der einspurige Eisenbahnviadukt über das Saanetal bei Gümmenen auf der Strecke Bern–Neuenburg ist ein Baudenkmal von nationaler Bedeutung. Die BLS Lötschbergbahn als Eigentümerin baut diese Route nun schrittweise doppelspurig aus, und davon ist auch der Streckenabschnitt mit dem Saaneviadukt betroffen. Allerdings will sie die Geschichte des Viadukts respektieren, seine Funktion erhalten und sein Erscheinungsbild möglichst unverändert belassen.

Daher schrieb sie als private Ausloberin im vergangenen Jahr einen Studienauftrag mit Präqualifikation für Teams aus den Disziplinen Bauingenieurwesen / Brückenbau (Federführung), Gestaltung und Geotechnik aus. 16 Schweizer Planungsteams reichten ihre Projekte ein. Gesucht waren Lösungsansätze, die in gestalterischer Hinsicht und in baubiologischer Umsetzung gleichermassen überzeugten. Vier empfahl die Jury zur Weiterbearbeitung, zwölf schieden in der Präqualifikation aus.

Ende März 2013 ist nun der Studienauftrag entschieden worden. Das Siegerprojekt von Fürst Laffranchi Bauingenieure mit Flury und Rudolf Architekten, Sieber Cassina Partner sowie Uta Hassler sieht für die neue Saanequerung eine bemerkenswerte Konstruktion vor: eine Stahlfachwerk-Verbundbrücke mit einer Ausfachung, die eine optische Täuschung bewirkt. Sie wird das historische Stahlfachwerk ersetzen, das diesen Sommer am 1. Juli 112 Jahre alt wird. Das ist allerdings nur der offensichtlichste Eingriff. Dass auch der dem gesamten Viadukt aufgesetzte doppelspurige Betonschottertrog eine markante Veränderung am Erscheinungsbild mit sich bringen wird, rückt zumindest optisch und technisch in den Hintergrund. Doch auch in dieser Hinsicht hat das Siegerteam die Aufgabe mit Gespür für die Situation gelöst.

Das Besondere am Projekt ist ausserdem, dass seine Autoren die denkmalpflegerischen und die betrieblichen Anliegen nicht als Gegensatz auffassen, für den dann mehr oder weniger befriedigende Kompromisse gesucht werden müssten. Vielmehr sehen sie im möglichst weitgehenden Erhalten der vorhandenen Substanz Vorteile für die Betreiberin. Nicht zuletzt spielte dabei die gründliche Zustandsuntersuchung des alten Viadukts eine gewichtige Rolle. Sie war Grundlage für die Weiternutzung: Ein Bauwerk kann zwar alt sein, aber deshalb hat es noch lange nicht das Ende seiner Lebensdauer erreicht. Deshalb ist zu wünschen, dass die BLS das Siegerprojekt umsetzt, die Meinungen dazu nicht allzu sehr auseinandergehen und die Brücke nicht zum Sinnbild dessen wird, wofür die Saane seit Jahren steht – der Fluss wird nämlich gern mit dem Röstigraben, der Sprachgrenze zwischen der deutsch- und französischsprachigen Schweiz, gleichgesetzt.

Clementine van Rooden

Inhalt

05 WETTBEWERBE

Umgestaltung Landhof-Areal Basel

12 MAGAZIN

«Die Energiewende – eine grosse Kiste»

14 NOCH IST DER VIADUKT EINSPURIG

Clementine van Rooden

Der Abschnitt der Bahnstrecke Bern–Neuenburg zwischen Rosshäusern und Gümmenen soll eine zweite Spur bekommen. Betroffen ist auch der denkmalgeschützte Sanneviadukt.

18 MIT WEITWINKELEFFEKT

Clementine van Rooden

Das hervorstechende Element des Siegerprojekts ist sein neues Stahlfachwerk mit dynamischer Wirkung.

22 «EIN GLÜCKSFALL»

Clementine van Rooden

Martin Isler, Leiter Ingenieurbau der BLS, kommentiert das Ergebnis des ausgelobten Studienauftrags.

24 DIE PREISTRÄGER

Auszug aus dem Jurybericht

Vier Projekte empfahl das Preisgericht für die zweite Runde. TEC21 vergleicht sie miteinander.

26 WEITERE PROJEKTE

Auszug aus dem Jurybericht

Dokumentation der weiteren Einreichungen.

30 SIA

Energievollzug im Gebäudebetrieb | Klausur SIA-Fachrat Energie 2/2013

37 IMPRESSUM

38 VERANSTALTUNGEN

Noch ist der Viadukt einspurig

Die 112 Jahre alte Bahnstrecke Bern–Neuenburg soll doppelspurig ausgebaut werden. Dem kurvenreichen Teilabschnitt zwischen Rosshäusern und Gümmenen kommt dabei eine wichtige Bedeutung zu, denn hier liegen der Rosshäuserntunnel und der Saaneviadukt. Um einen geeigneten Ausbau des denkmalgeschützten Viadukts zu finden, der die Anforderungen bezüglich Denkmalschutz, Instandsetzungsbedarf und Doppelspurigkeit erfüllt, untersuchte die Besitzerin BLS das Bauwerk, liess Vorstudien ausarbeiten und schrieb schliesslich Mitte 2012 einen Studienauftrag aus.[1]

Die Bahnstrecke Bern–Neuenburg verbindet die zwei Kantonshauptstädte und ist Teil der internationalen Verbindung Bern–Paris. Die ehemalige schweizerische Eisenbahngesellschaft Bern-Neuenburg-Bahn eröffnete diese ursprünglich einspurig angelegte Strecke am 1. Juli 1901. Elektrifiziert wurde sie in zwei Etappen zwischen 1923 und 1928, heute gehört sie zum Streckennetz der BLS Lötschbergbahn[2]. Die grösstenteils einspurig betriebene Bahnstrecke von Bern über Gümmenen, Kerzers und Ins nach Neuenburg ist eine fast gerade Linie, weshalb sie auch «die Direkte» genannt wird. Einzig der Abschnitt zwischen Rosshäusern und Gümmenen im Saanetal ist kurvenreich (Abb. 1) und hemmte letztlich den stetig wachsenden Bahnverkehr. Deshalb plant die Besitzerin BLS, die Strecke schrittweise doppelspurig mit einer Streckengeschwindigkeit von 160 km/h auszubauen. So kann sie die Kapazität für den stetig wachsenden Nah- und Fernverkehr erhöhen. Dafür wird nun in einem ersten Schritt zwischen Rosshäusern und Mauss ein neuer doppelspuriger Tunnel ausgebrochen (vgl. Kasten S. 15). Für den einspurigen, noch auf 90 km/h ausgelegten Saaneviadukt sucht man eine Lösung, die der grössten Kunstbaute der Strecke betrieblich, gestalterisch und konstruktiv gerecht wird.

Ein Denkmal von nationaler Bedeutung

Der Saaneviadukt gilt als Zeuge der industriellen und verkehrstechnischen Entwicklung im ausgehenden 19. Jahrhundert. Die 112 Jahre alte Querung der insgesamt rund 700 m langen Talebene ist ein Ensemble aus einem markanten Bahndamm, Viaduktbögen aus Natursteinmauerwerk und einer Stahlfachwerkbrücke (Abb. 3 und 4). Der leicht geschwungene Damm ist 200 m lang und besteht aus Ausbruchmaterial des Rosshäuserntunnels. Seine Böschungen sind Naturschutzgebiet und gelten als Trockenstandort von nationaler Bedeutung.

Der an den Damm anschliessende 400 m lange und über 30 m hohe Viadukt hat westlich der Saane 22 Natursteinbögen, östlich in Richtung Mauss fünf. Im Vergleich mit anderen Bahnviadukten aus Mauerwerk weisen die Gewölbe eine geringe lichte Öffnung von 10 m auf. Unterbrochen werden die Viaduktabschnitte von einer Fachwerkbrücke von Wartmann & Valette aus Brugg, die eine Stützweite von 63 m aufweist. Die 7.16 m hohe und 4 m breite Kastenkonstruktion spannt als einfacher Balken über die Saane (Abb. 2). Die parallelgurtigen Hauptträger sind in neun gleiche Felder von je 7 m Breite unterteilt und mit zweifachem Strebenzug mit Pfosten ausgefacht. Das Fachwerk besteht aus Walzprofilen aus Flussstahl, wobei die Zugstreben aus Flacheisen und die Druckstreben aus zwei U-Profilen konstruiert sind. Die Fahrbahn liegt in der Höhe des Obergurts auf einer offenen Stahlkonstruktion, wodurch eine Zugüberfahrt lärmig und der Gleisunterhalt aufwendig ist. Die Querträger bestehen aus genieteten Blechbalken und übertragen die Last zur Hälfte direkt auf die Pfosten der Hauptträger; die andere Hälfte wird – was relativ selten ist – durch sekundäre, an den Obergurt vernietete und auf die Kreuzung des Streben abgestützte Pfosten aufgenommen.[3] Die Stahlbrücke dominiert örtlich den Flussbereich, bei einer Gesamtsicht des Viadukts tritt sie wegen des Uferbewuchses nur wenig in Erscheinung. Als signifikantes Element der Landschaft im Saanetal ist der gesamte Viadukt ein Denkmal von nationaler Bedeutung. Die BLS zog deshalb im Rahmen der Vorstudien zum Doppelspurausbau die eidgenössischen Kommissionen für Denkmalpflege (EKD) und Natur- und Heimatschutz (ENHK) hinzu. Diese forderten für den Ausbau des Viadukts eine konstruktive Lösung, bei der Substanz und Funktion des Bauwerks erhalten bleiben.

Aufsattelung auf den Bestand, Ersetzen der Fachwerkbrücke

Aufgrund dieser Vorgabe sowie zusätzlicher bahnbetrieblicher Randbedingungen und umfassender statischer und materialtechnologischer Zustandsbeurteilungen des Bestands (vgl. Kasten S. 16) entwickelte die Bauherrschaft mehrere Varianten für einen Doppelspurausbau. Schliesslich entschied sie sich für jene, worin beide Gleise symmetrisch über den Bestand mittels einer Dammanschüttung resp. eines aufgesetzten Stahlbetontrogs geführt werden und die bestehende Fachwerkbrücke ersetzt wird. Die beigezogenen Kommissionen EDK und ENHK bestätigten diese technische und gestalterische Bestvariante im Grundsatz und empfahlen, insbesondere für die Ausbildung der neuen Brückenkonstruktion über die Saane ein ordentliches Vergabeverfahren durchzuführen. Die BLS schrieb sodann 2012 einen Studienauftrag mit Präqualifikation für Teams aus den Disziplinen Bauingenieurwesen / Brückenbau (Federführung), Gestaltung und Geotechnik aus.[4]

Einschränkende Rahmenbedingungen für den Studienauftrag

Die dem Studienauftrag vorgelegte Variante beruhte also auf dem Konzept, den bestehenden Viadukt unter Nutzung und Beibehaltung des Damms und der Hausteinbögen auf eine Doppelspurlinie auszubauen. Dabei würde auf dem Viadukt kein Spurwechsel notwendig sein. Die vertikale Linienführung war auf die Anschlussstellen und die Ausrundungsradien für eine Ausbaugeschwindigkeit von 160 km/h auszulegen. Dabei konnte man die Gleislage um höchstens 1.40 m anheben. Die horizontale Linienführung war für diese Ausbaugeschwindigkeit vorgegeben und musste übernommen werden, damit die Anschlusspunkte beim Tunnel Rosshäusern und beim Bahnhof Gümmenen gewährleistet sind. Die Gleise verliefen aufgrund der Radien für eine Geschwindigkeit von 160 km/h im Bereich der Saanequerung und dem Anschluss Seite Mauss mit dem zweiten kürzeren Viaduktabschnitt allerdings asymmetrisch zur heutigen Brückenachse – die Lasteinwirkung verändert sich dadurch, und die Anforderungen an die Steifigkeit steigen. Folglich lag es nahe, ein neues Tragwerk über die Saane und eine seitliche Erweiterung der Hausteinbogen Seite Mauss zu erstellen. Für die neue Konstruktion durften keine Pfeiler im Flusslauf erstellt werden, und die bestehenden Widerlagerstandorte waren zu übernehmen. Verstärkungen der Widerlager oder Auflager der neuen Konstruktion durften ausserdem die lichte Flussbreite nicht reduzieren. Falls die Teilnehmenden die Stahlfachwerkträger beibehalten wollten, war die Machbarkeit entsprechend nachzuweisen. Des Weiteren sollte die Realisierung grundsätzlich unter Aufrechterhaltung des Bahnbetriebs erfolgen. Zulässig war eine einmalige Vollsperrung der Strecke von maximal vier Wochen. Das öffentliche Strassennetz konnte für die Baulogistik grundsätzlich genutzt werden, und es war möglich, die Bahnlinie für den An- und Abtransport zu nutzen. Die an den Viadukt angrenzenden Flächen konnten Installationen aufnehmen, wobei die temporär verstellten Bereiche möglichst klein zu halten waren, da es sich um Kulturland mit entsprechendem Ertragsausfall handelt.

Diese vielen Rahmenbedingungen waren für die Ausarbeitung des Studienauftrags sehr einschränkend. Dennoch waren die eingegangenen Lösungsvorschläge überraschend und erfreulich vielfältig (vgl. «Die Preisträger», S. 24, und «Weitere Projekte», S. 26).

Anmerkungen:

[01] Der Artikel basiert auf dem Beurteilungsbericht «Doppelspurausbau Mauss–Gümmenen: Saaneviadukt. Studienauftrag im selektiven Verfahren», April 2013, BLS Netz und dem Beitrag zum Gutachten der EKD und der ENHK von Eugen Brühwiler und Alix Grandjean, Oktober 2006.

[02] Im Juni 1997 fusionierte die Bern-Neuenburg-Bahn zusammen mit der Spiez-Erlenbach-Zweisimmen-Bahn, der Gürbetal-Bern-Schwarzenburg-Bahn und der Berner Alpenbahngesellschaft BLS (Bern–Lötschberg–Simplon) zur BLS Lötschbergbahn.

[03] Schweizerische Bauzeitung, Albin Beyeler, «Die neue Bern-Neuenburg Bahn: Direkte Linie», Vol. 39, 4. Januar 1902, S. 7.

[04] Auszuarbeiten war ein reduziertes Vorprojekt nach SIA 103:2003 (exkl. Kostenschätzung) für den Doppelspurausbau des Saaneviadukts zwischen Mauss und Gümmenen.

[05] Zustandsbericht Ingenieurbüro Emch Berger, Bern, Saaneviadukt Gümmenen – Zustandserfassung, 6. 2. 2006.

[06] Prof. Dr. Eugen Brühwiler, EPFL-MCS-Bericht Nr. 230805.1, BLS: Doppelspurausbau Rosshäusern–Gümmenen, Saaneviadukt Gümmenen, Verformungen – Interpretationen dTEC21, Fr., 2013.06.14

14. Juni 2013 Clementine Hegner-van Rooden

Mit Weitwinkeleffekt

Seit Ende März 2013 steht das Siegerprojekt des Studienauftrags für den Ausbau des Saaneviadukts fest. Der Ausbau des Denkmals auf Doppelspur wird eine sichtbare Veränderung des Erscheinungsbilds zur Folge haben. Da kommt vorerst Wehmut auf, denn der Wert des bestehenden Viadukts ist hoch: Trotz seiner Grösse bettet er sich erhaben in die Umgebung ein. Während die markanten Mauerwerksbögen beschwingt die Vorlandbereiche überziehen, überspannt das leichte Stahlfachwerk das Hauptfeld über die Saane. Das Bauwerk ist eine beachtliche ingenieurtechnische Leistung. Ist ihm das Siegerprojekt von Fürst Laffranchi Bauingenieure mit Flury und Rudolf Architekten, Sieber Cassina Partner sowie Uta Hassler ebenbürtig?

Das Siegerprojekt fällt durch das neue Stahlfachwerk mit seiner dynamischen Wirkung auf. Es überrascht damit und widerspiegelt so gar nicht die starren und vor allem zahlreichen Rahmenbedingungen, die der Studienauftrag gestellt hatte. Neben den technischen Vorgaben (vgl. «Noch ist der Viadukt einspurig», S. 14) galt es für die Planerteams vor allem auch den Wert des knapp 112 Jahre alten Baudenkmals zu respektieren. Es gilt als Zeuge der industriellen und verkehrstechnischen Entwicklung des späten 19. Jahrhunderts. Ausserdem ist es im Bauinventar des Kantons Bern als schützenswertes Objekt verzeichnet; gemäss kantonalem Baugesetz sind solche Baudenkmäler ungeschmälert zu bewahren. Diese Vorgaben schränkten den Spielraum für Lösungen ein.

Der Saaneviadukt ist wertvoll

Der bestehende Saaneviadukt ist klar gestaltet und besteht aus drei Teilen: der Damm auf Seite Gümmenen, die Steinviadukte in den Vorlandbereichen und das Stahlfachwerk über der Flussquerung (vgl. «Noch ist der Viadukt einspurig», Abb. 3 und 4, S. 16). Zusammen bilden sie ein Ensemble, das die umliegende Landschaft prägt. Insbesondere der Damm und der Steinviadukt auf der Seite Gümmenen dominieren die Talebene. Das Fachwerk ist vor allem im Sommer weniger sichtbar. Neben seinem Situationswert und seiner historisch-kulturellen Bedeutung hat das Ensemble auch einen hohen emotionalen und ästhetischen Wert. Für die BLS ist es die grösste Kunstbaute der Strecke, die einen Liebhaberwert aufweist. Die regelmässigen Viaduktbögen sind harmonisch gestaltet, und die rechteckförmigen, sich nach oben verjüngenden Pfeiler mit den grob behauenen Jurakalksteinen sind kräftig und versinnbildlichen Stand- und Tragfähigkeit – ihr Tragvermögen ist bei Weitem noch nicht ausgeschöpft (vgl. «Noch ist der Viadukt einspurig», Kasten S. 16). Der leichte einfeldrige Stahlträger mit zweifachem Strebenzug mit Pfosten wirkt filigran und zeigt sich noch im Originalzustand. Die Filigranität erhält der Träger vor allem durch die Struktur der genieteten Flach- und Walzprofile. Mit ihren Kanten bewirken sie ein Schattenspiel, das den Profilen vermeintlich ihre wahre Abmessung nimmt – so erscheinen die Flacheisen breiter als die U-Profile, obwohl ihre Abmessungen gleich sind (Abb. 2).

Das Erscheinungsbild wird sich verändern

Der ausgebaute Saaneviadukt soll den ursprünglichen Charakter behalten. Das Team um Fürst Laffranchi Bauingenieure fügt deshalb in seinem Siegerprojekt die neuen Bauteile nicht im Kontrast zum Bestand ein. Die Pfeiler und die Gewölbe werden generell in Steinmauerwerk instandgestellt und die erforderlichen Verbreiterungen des Viadukts in gleicher Gestalt und Materialisierung weitergebaut. Die Rhythmisierung des bestehenden Bauwerks durch die Gruppenpfeiler des Steinviadukts wird beibehalten und wie bisher durch die Lage der Fahrleitungsmasten akzentuiert.

Trotzdem wird sich das Erscheinungsbild verändern, denn an allen drei Teilen des Ensembles – Damm, Viaduktbögen und Fachwerk – sind die Eingriffe für den Ausbau sichtbar. Der bestehende Damm wird ohne Stützbauwerke verbreitert, damit der Viadukt nach wie vor am Damm endet und seine ursprüngliche Gestalt bewahrt. Die erforderlichen Anpassungen resultieren aus der Erhöhung der Nivellette von 0.72 m im Bereich der Brücke sowie aus dem zusätzlichen Flächenbedarf und den vergrösserten Radien im Grundriss. Teile des Trockenstandorts von nationaler Bedeutung können erhalten werden.

Markante, aber feine Linie auf der Mauerwerkskrone

Der neue doppelspurige Betonschottertrog, der den Viadukt auch neu abdichtet, kragt weit über die bestehende Viaduktkante aus und erscheint neu als markante Linie auf der Talquerung. Die beidseitige Auskragung von 3.35 m, die sich im Regelquerschnitt aus den Anforderungen an die neue Fahrbahn ergibt, ist über die gesamte Brückenlänge konstant und nicht strukturiert. Sie ist von Weitem sichtbar. Der Schattenwurf betont die Horizontale zusätzlich – vor allem bei hohem Sonnenstand, wenn der Schatten bis tief ins Mauerwerk auf halbe Viadukthöhe ragt. Immerhin entschärft die aufwärts gerichtete Trogunterseite diesen Effekt, und die gleichbleibende Auskragung über die gesamte Bauwerkslänge erzeugt ein ruhiges Schattenbild. Im Siegerprojekt liegt der neue Trog auf dem bestehenden Mauerwerk, nachdem der vorhandene vollständig abgetragen ist. Dies verdeutlicht, dass der Unterbau die Mehrlasten abtragen kann und seinen Dienst noch lange nicht getan hat. Der Trog wirkt als Versteifungsträger über die Steinbogenöffnungen und wird grau belassen, womit die Bauteile mit ihrer unterschiedlichen Funktion und Geschichte ablesbar bleiben. Die Stirnansicht verläuft durchgehend vom Damm bis zum Widerlager auf Seite Mauss und bindet so die Viaduktbögen und Fachwerkträger zusammen.

Diese Zusammenbindung geschieht nicht nur optisch, sondern auch statisch: Der in Längsrichtung vorgespannte Schottertrog verbindet nämlich die Natursteinpfeiler und gibt den Mauerwerksbögen zusätzliche Steifigkeit, insbesondere für nicht affine Belastungen. Er ist in Längsrichtung in nur drei Abschnitte von etwa 90 m Länge unterteilt, damit auf eine Schienendilatationsvorrichtung verzichtet werden kann. Über die Verbindung zwischen Trog und Mauerwerk kann ausserdem eine genügend grosse Zugkraft aktiviert werden, um den infolge Bewegungen verschobenen Widerlagerpfeiler wieder in die ursprüngliche Lage zu führen. Eine Verspannvorrichtung, mit der die bestehende Fachwerkbrücke 1944 versehen werden musste (Abb. 2), braucht die neue Stahlbrücke also nicht mehr.

Die bestehende Fachwerkbrücke wird ersetzt

Eine weitere hervorstechende Veränderung ist die neue Brücke über die Saane. Das bestehende Stahlfachwerk zwischen den beidseits des Flusses liegenden Kalksteinviadukten wird durch eine neue Stahlfachwerkverbundbrücke ersetzt, weil die Querschnittsabmessungen im Hinblick auf die künftige Nutzung nicht ausreichen. Verstärkungsmassnahmen hätten das Erscheinungsbild der bestehenden Brücke unerwünscht stark geprägt. Die neue Saanequerung wird wie das historische Vorbild mit einem Fachwerk ausgeführt. Es besteht aus rechteckigen, unterhaltsfreundlichen und gegen Ermüdung tauglichen Hohlkastenprofilen, die über ausgerundete Knoten zusammengeschweisst sind. Es fällt durch seine Ausfachung auf: Die Maschenweite des Fachwerks passt sich an die Grenzwertlinie der Schubbeanspruchung an und folgt damit der Bedingung V × cot (α) = konstant, wobei mit α §die Neigung der Diagonalen gemeint ist. Damit wird die Ausfachung gleichmässig und statisch sinnvoll ausgenutzt. Das Fachwerk beginnt also an den Auflagern dichter und wird im Feld allmählich transparenter. Ausserdem wird die Zunahme der Zugkraft im Untergurt durch den gegen die Flussmitte anwachsenden Gurtquerschnitt erkennbar. Der Obergurt, der direkt mittels Kopfbolzendübel mit der Betonplatte des Schottertrogs verbunden ist, weist kleinere Abmessungen auf. Der Kräfteverlauf ist also ablesbar. Dies bewirkt insbesondere in der frontalen Ansicht, aber auch in der Seitenansicht eine optische Täuschung.

Wie bei einem Weitwinkeleffekt scheint sich das Fachwerk nach vorn zu wölben (Abb. 6). Wegen der gleichbleibenden Auskragung des Trogs, der sich gegen Mauss hin infolge der Gleisachsverschiebung verbreitert (Abb. 5), ist der unterwasserseitige Träger gekrümmt. Dies führt am Untergurt zu Ablenkkräften, die über biegesteif angeschlossene Querträger auf beide Gurten verteilt werden. Diese Rahmenwirkung erhält auch die Trägerform im Feld. Querverbände sind nur an den Brückenenden angeordnet, wo sie ebenfalls die Form des Trägers erhalten, aber auch Beanspruchungen quer zur Fahrbahn einleiten (Abb. 4). Im bestehenden Fachwerk ist die Form konstant, und die einzelnen Bauteile variieren in ihrer Stärke. Das moderne Fachwerk hingegen fällt mit einer variablen Form und dafür konstanten Bauteilabmessungen auf. Jede Konstruktion widerspiegelt ihren Zeitgeist. Die Stahlfachwerkverbundbrücke reizt neue statische Erkenntnisse aus, die beim Bau der alten noch nicht zur Verfügung standen – die erste echte Verbundbrücke für eine Schweizer Eisenbahn liess die SBB beispielsweise erst in den 1940er-Jahren bauen. Mit den variabel angeordneten Streben erreichen die Verfasser trotz der Hohlkastenprofile mit ihrer flachen Aussenform eine ähnliche Transparenz und Filigranität, wie sie das bestehende Fachwerk mit seinen Walzprofilen aufweist. Schliesslich erzielen sie mit der speziellen Ausfachung ein günstiges Verhältnis von Material- und Arbeitsaufwand, das wiederum umgekehrt proportional vergleichbar ist mit der ursprünglichen Konstruktion.

In eine neue Epoche überführt

Der neue Fachwerkträger als Hauptmerkmal des angepassten Saaneviadukts fesselt einen insofern mehrfach. Ohne beim Ausbau auf historisierende Elemente zurückzugreifen, nimmt die moderne Konstruktion Form und Materialisierung des bestehenden Fachwerks auf.

Eine neue Epoche beginnt, in der der Saaneviadukt mit einem veränderten Bild erscheint, seinen Charakter aber bewahrt. Wie so oft aber ist auch diese Beurteilung nur vorläufig, denn wie die Brücke wirken wird, wenn sie denn tatsächlich steht – die BLS geht davon aus, sie bis 2019 in Betrieb zu nehmen –, darauf darf man gespannt sein. Dann zeigt sich definitiv, ob das Siegerprojekt dem historischen Denkmal ebenbürtig ist. Wie die Jury sagt: Das Potenzial dafür ist da.

Der Artikel basiert auf dem Technischen Bericht des Teams um Fürst Laffranchi Bauingenieure, Oktober 2006.es Ergebnisse, 7. 9. 2009.TEC21, Fr., 2013.06.14

14. Juni 2013 Clementine Hegner-van Rooden