Editorial

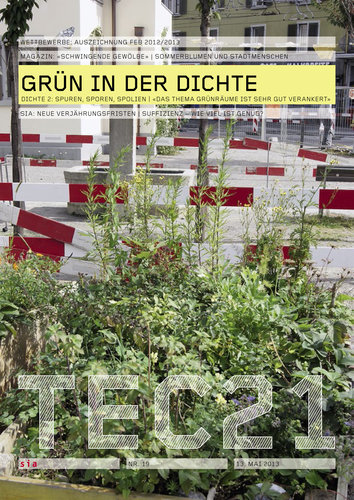

Mit der Zustimmung zur Revision des Raumplanungsgesetzes hat eine Mehrheit der Schweizer Bevölkerung am 3. März eine Siedlungsentwicklung nach innen gutgeheissen. Wie diese konkret aussehen muss, damit die Lebensqualität – auch die subjektiv empfundene – in unseren Städten und Gemeinden nicht sinkt, sondern eher steigt, ist Thema unserer laufenden Heftreihe «Dichte». Das erste Heft dieser Reihe (TEC21 9/2013) bot einen Überblick über die Bandbreite aller dafür relevanten Faktoren; in den nachfolgenden Heften werden sie nun einzeln vertieft.

Die vorliegende Ausgabe konzentriert sich auf die Grünräume in den Städten und Ortschaften. Die bauliche Verdichtung setzt sie zwangsläufig unter Druck, sei es, weil Gärten und letzte Kulturlandreste überbaut werden, sei es, weil mehr Menschen die vorhandenen Erholungsräume nutzen. Zusammen mit der Verteuerung von Wohnraum und diffusen Ängsten vor einer Übervölkerung könnte dies die positive Haltung gegenüber dem verdichteten Bauen schon bald wieder zum Kippen bringen. Deshalb müssen unbedingt auch die vorteilhaften Auswirkungen des Verdichtens aufgezeigt werden (vgl. TEC21 9/2013).

Der Druck auf die Grünflächen bietet die Chance, deren Qualität zu verbessern, sowohl für die Erholungssuchenden als auch für Pflanzen und Tiere. Denn monotone Rasenflächen mit wenigen exotischen Sträuchern, wie sie in vielen Wohn- und Geschäftsüberbauungen noch anzutreffen sind, bieten weder den einen noch den anderen viel. Die Umgestaltung solcher Areale zu struktur- und abwechslungsreichen Grünräumen kann den Flächenverlust durchaus wettmachen. Ein wichtiges Prinzip ist dabei – wie generell beim verdichteten Bauen – das Sowohl-als-auch: das kluge Kombinieren verschiedener Funktionen und Nutzungen. So kann ein Park gleichzeitig Naturschutzgebiet sein (vgl. «Spuren, Sporen, Spolien»), ein Sportplatz gleichzeitig grüner Quartiertreffpunkt (vgl. «Das Thema Grünräume ist sehr gut verankert») oder eine Baubrache temporärer Gemeinschaftsgarten und Spielplatz (vgl. «Sommerblumen und Stadtmenschen»).

Nicht zuletzt führt der Druck auf die Grünräume dazu, dass bisher ungenutzte Flächen entdeckt werden, wo Grünräume geschaffen werden können, zum Beispiel auf Haus- und Hallendächern, Überdeckungen von Verkehrsachsen oder auf Verkehrs- und Industriebrachen. Der Druck lenkt so das Augenmerk auf eine durchdachte und sorgfältige Gestaltung der vielen vorhandenen, aber bisher weder für Flora und Fauna noch für uns Menschen wirklich brauchbaren Flächen.

Claudia Carle, Ruedi Weidmann

Inhalt

05 WETTBEWERB

Auszeichnung FEB 2012/2013

08 MAGAZIN

«Schwingende Gewölbe» | Sommerblumen und Stadtmenschen

16 SPUREN, SPOREN, SPOLIEN

Hansjörg Gadient

Mit dem Basler Erlenmattpark hat der Landschaftsplaner Raymond Vogel einen ökologisch, sozial und historisch gedachten, ganzheitlich geplanten städtischen Freiraum geschaffen.

21 «DAS THEMA GRÜNRÄUME IST SEHR GUT VERANKERT»

Claudia Carle

Ein Gespräch mit Grün Stadt Zürich über die Möglichkeiten, trotz dem Verdichtungsdruck neue Grünräume zu schaffen oder die Qualität der bestehenden für Erholung und Ökologie zu erhöhen.

27 SIA

Beitritte zum SIA im 1. Quartal 2013 |

Neue Verjährungsfristen | Suffizienz –

wie viel ist genug?

34 PRODUKTE

GEZE | Schindler | Allega | Colores | SFS unimarket

37 IMPRESSUM

38 VERANSTALTUNGEN

Spuren, Sporen, Spolien

Kann ein Stadtpark der Bevölkerung Freiräume bieten und zugleich Naturschutzgebiet sein? Lassen sich unter dem steigenden Nutzungsdruck in den dichter werdenden Quartieren ökologisch wertvolle Standorte erhalten? Nicht abgetrennt und eingezäunt, sondern in die Nutzflächen übergehend? Im Basler Erlenmattpark zeigt der Landschaftsarchitekt und Stadtplaner Raymond Vogel, dass es geht und wie städtische Freiräume künftig funktionieren könnten – nicht als entleerte Designikonen, sondern als ökologisch, sozial und historisch gedachte, ganzheitlich geplante Lebensräume.

Die Form folgt der Funktion! Ornament ist Verbrechen! Weniger ist mehr! Die Moderne hatte noch Rezepte. In der Architektur stellten Postmoderne und Dekonstruktivismus die starren Dogmen infrage. Robert Venturis «Komplexität und Widerspruch in der Architektur» machte Furore. Ausdrücklich wandte sich Venturi gegen Mies van der Rohes «less is more» und plädierte für Mehrschichtigkeit. Er zitierte den Literaturwissenschaftler Cleanth Brooks (1906–1994) und sagte mit ihm: «Wir sind gefangen in der übermächtigen Tradition des ‹Entweder-oder› und entbehren der geistigen Beweglichkeit [...], welche es uns erlauben würde, den feineren Unterscheidungen und den subtileren Möglichkeiten nachzugehen, die uns die Tradition des ‹Sowohl-als-auch› aufschliesst.»[1] Ákos Moravánszky bezeichnet diese Aussage als Kern von Venturis Theorie. Er sagt: «Eine both-and-(sowohl-als auch)-Attitüde soll laut Venturi die Entweder-oder-Ästhetik des Funktionalismus ersetzen, um eine reichere, interessantere und damit populärere Architektur zu schaffen, wo Mies van der Rohes Diktum «less is more» nicht mehr akzeptiert werden muss.»[2]

Sowohl-als-auch

Weniger ist also wieder weniger, und mehr ist wieder mehr – wenigstens in der Architektur. In der Landschaftsarchitektur dagegen setzen noch immer zu viele Projekte auf Ent- leerung und Reduktion. Sie wiederholen damit ein Rezept, das in der Architektur seit vierzig Jahren infrage gestellt ist. Die landschaftsarchitektonischen Projekte, die nach dieser simplizistischen Vorstellung realisiert wurden, sehen zwar auf den Plänen gut aus und gewinnen in den Wettbewerben, aber beim Publikum fallen sie durch. Sie stehen leer und werden schon nach wenigen Jahren umgebaut und den real vorhandenen Bedürfnissen angepasst. Glücklicherweise haben sich in den letzten Jahren auch andere Auffassungen durchgesetzt, wie etwa bei der Parkanlage Brünnengut in Bern (vgl. TEC21 11/2011), beim Brixpark in Berlin, beim Landschaftspark Duisburg-Nord oder beim Hyde Park in London. Es sind Projekte einer höheren Komplexität, nicht mehr dem Entweder-oder, sondern dem Sowohl-als-auch verpflichtet. Es gelingt in ihnen, scheinbar unvereinbare Anforderungen an einen Ort zu einer Synthese zu führen. Vor dem Hintergrund zunehmender baulicher Verdichtung und erhöhter Ansprüche an die Ökologie sind solche Ansätze von erheblicher Bedeutung.

Sukzessionen

Der Erlenmattpark in Basel ist das vorläufig letzte Glied in einer Kette von Veränderungsprozessen an diesem Ort. Ursprünglich mäandrierte hier der Rhein und schuf kontinuierlich neue Schotterbänke. Wärmeliebende Tiere und Pionierpflanzen nahmen sie in Besitz, bis die natürliche Sukzession sie mit Büschen und Bäumen besetzte. Ende des 19. und im 20. Jahrhundert wurde der Rhein reguliert, das angrenzende Land beackert. Ab 1855 kam die Bahn und mit ihr die Stadt, bis 1998 war die Erlenmatt ein Güterbahnhof der Deutschen Bahn. Solche Bahnareale sind oft wertvolle Sekundärbiotope, in denen sich die sandigen Magerrasen und offenen Schotterfluren wieder finden, die in den begradigten Gewässern fehlen. Hier finden sich Ruten-Knorpelsalat und Pfeilblättriges Schlangenmaul, Weinhähnchen und Mauereidechse (vgl. Kasten). 420 Arten wurden in der Erlenmatt nachgewiesen, darunter auch 73, die auf der Roten Liste des Schweizer Mittellands stehen.[3] Heute könnte man den Erlenmattpark als Tertiärbiotop bezeichnen, ein menschgemachter Ersatz für das Sekundärbiotop Bahngelände. Denn der ausserordentliche Artenreichtum und der Schutzstatus vieler Tiere und Pflanzen haben dazu geführt, dass hier das Prinzip des Sowohl-als-auch fruchtbar gemacht wurde.

Umformungsprozess

Der 5.7 Hektaren grosse Erlenmattpark ist 2001 aus einem Wettbewerb hervorgegangen. Das Gelände bildet den Kern der Aussenräume eines rund zwanzig Hektaren grossen Entwicklungsgebiets mit Wohn- und Bürobauten. Der zentrale Park ist in vier Zonen gegliedert, die von Süden nach Norden an Nutzungsintensität ab- und an ökologischem Wert zunehmen. Im bereits fertiggestellten südlichen Teil dominiert die menschliche Nutzung; er heisst «Menschenmitte». Im noch zu realisierenden nördlichen Teil wird dem Natur-schutz der Vorrang gegeben; er wird «Florenarena» heissen. Dazwischen bilden «Kissenhain» und «Träumerholz» Übergangszonen, in denen sich menschliche Nutzung und Naturschutz überlagern. Bis 2023 sollen alle Bauabschnitte realisiert sein. Der Umformungsprozess zu einem Stadtquartier hat begonnen und wird die nächsten Jahrzehnte weiter fortschreiten.

Genius loci

1728 schrieb Alexander Pope: «Wer einen Garten anlegt, muss zuallererst auf eines achten: den Genius Loci.»[4] Den Geist des Orts zum Ausgangspunkt aller Überlegungen zu machen, um Vorgefundenes zu verstärken und zu überhöhen, das war neu. Pope war ein Zeitgenosse von Lancelot «Capability» Brown, dem Landschaftsarchitekten, der seinen Spitznamen seiner Fähigkeit verdankt, die Möglichkeiten eines vorgefundenen Orts am besten zu erkennen und zu entwickeln. Die Website von Raymond Vogel heisst www.capability.ch, was man ohne Hintergrundwissen als anmassend empfinden kann. Aber Vogel vergleicht sich nicht mit Capability Brown, sondern hat sich dessen Vorgehen zum Vorbild genommen, die Möglichkeiten eines Orts bestmöglich zu nutzen. Der Geist des Orts leistet viel für den Entwurf des Erlenmattparks. Aus der Analogie zu Eisschollen, die auf einem Fluss treiben, ist das Konzept des ganzen Stadtquartiers entstanden, das frei treibende Schollen von Baublöcken und Grünflächen aneinanderschiebt. Der Güterbahnhof mit seiner «billigen» und rüden Materialität wurde zur Inspiration für das, was schön sein könnte in diesem Stadtteil. Das Sekundärbiotop des Orts wird zum Leitbild für die Ökologie des neuen Parks. Der Genius Loci bestimmt seine Gestalt.

Im Verlauf der Baumassnahmen wurden die für ein Bahnhofareal typischen grossformatigen Betonplatten ausgebaut und zwischengelagert. Dasselbe geschah mit dem vorhandenen Bodensubstrat. Diese physische Umschichtung und Wiederverwendung von Material diente in beiden Fällen dem Erhalt von Information. Im Falle der Betonplatten wurde die Erinnerung an den früheren Ortscharakter konserviert. Es sind Spolien, d. h. bauliche Elemente, die nicht nur wegen ihres materiellen, sondern auch wegen ihres Erinnerungswerts erneut in einem Bauwerk verwendet werden.[5] Die Platten bilden heute den Bodenbelag des neuen Platzes; ihre Bemalung, die durch die zufällige Verlegung keinen Sinn mehr ergibt, durchbricht die Regelhaftigkeit des Musters und wirkt durch diese formale Freiheit aktuell und anregend. Und doch schwingt der industrielle Charakter mit. Für manche Besucher mag er zu rüde sein. Doch vermutlich kommt das dem Gestalter entgegen. Ist das nun ein Platz oder ein Lastwagenparkplatz? Vogel sucht die Nähe zum ehemaligen Güterbahnhof und nähert sich damit der Strategie von Lancelot Brown an.[6]

Durch die Wiederverwendung des vor Ort vorhandenen Oberbodens wurden Saatgut und Sporen darin erhalten. So konnten die Pflanzen, die sich hier auf dem Sekundärbiotop angesiedelt hatten, ihre genetische Information erhalten und weitergeben. Dieser Erhalt von sogenannten regionalen Ökotypen ist für die Biodiversität eines Orts von entscheidender Bedeutung. Die gleiche Massnahme dient also auf zwei ganz unterschiedlichen Ebenen dem Erhalt von Erinnerung und wird so zu einem Paradebeispiel für eine ganzheitliche Sicht und Handlungsweise.

Beziehung – nicht nur Flirt

Unlängst hat das Bundesamt für Raumentwicklung die Möglichkeit skizziert, dass in der Schweiz zehn Millionen Menschen leben könnten. Doch schon heute kommen wir nicht umhin, den Lebensraum mit Tieren und Pflanzen zu teilen und die Anliegen von Flora und Fauna denen der Menschen gleichzustellen und nicht unterzuordnen. Die Integration von ökologischen Anliegen muss selbstverständlich werden und mehr als modische Attitüde sein. Vittorio Magnago Lampugnani konstatierte 1995 eine Serie von Flirts der Architektur mit verschiedenen Disziplinen. So habe sie sich am Anfang des 20. Jahrhunderts mit der Technik verbunden, in den 1960er-Jahren mit der Soziologie, in den 1970ern mit der Semiotik und in den 1980ern mit der Geschichte. In den 1990ern habe sie dann ihren bis heute anhaltenden Flirt mit der Ökologie begonnen. Mittlerweile hat sich auch die Landschaftsarchitektur in diesen Flirt verstricken lassen. Für beide Sparten gilt Lampugnanis Wort: «Jetzt scheint die Ökologie an der Reihe zu sein. Es würde uns schmerzen, eine weitere oberflächliche und flüchtige Liebelei miterleben zu müssen. Denn wir glauben, dass das Engagement für den sparsamen Umgang mit Ressourcen und für den Schutz unserer Umwelt vor Verseuchung und Zerstörung eine Verpflichtung ist, der sich niemand entziehen kann. Und wir glauben, dass die Entwerfer die ersten sind, die sich diese Verpflichtung zu eigen machen müssen.»[7]

Anmerkungen:

[01] Robert Venturi: Komplexität und Widerspruch in der Architektur. Braunschweig 1978, S. 37. Das Original erschien 1966 unter dem Titel Complexity and Contradiction in Architecture.

[02] Ákos Moravánszky: Architekturtheorie im 20. Jahrhundert. Wien/New York 2003, S. 531.

[03] Michèle Büttner: «Zwischen Schiene und Schotter», in TEC21 3-4/2003, S. 24.

[04] Brief an die Prinzessin von Wales, zit. nach Penelope Hobhouse: Der Garten. London 2002, S. 206.

[05] Vgl. dazu Hans-Rudolf Meier: «Vom Siegeszeichen zum Lüftungsschacht. Spolien als Erinnerungsträger in der Architektur» in: ders. u. a.: Bauten und Orte als Träger von Erinnerung. Zürich 2000, S. 87 ff.

[06] Sir William Chambers, Architekt und Gartenentwerfer, kritisierte 1772, Browns Parkgestaltungen «differ very little from common fields, so closely is nature copied in most of them», zit. nach: Patrick Taylor: The Oxford Companion to the Garden. Oxford 2006, S. 77.

[07] Vittorio Magnano Lampugnani: Die Modernität des Dauerhaften. Essays zu Stadt, Architektur und Design. Berlin 1995, S. 77.TEC21, Fr., 2013.05.03

03. Mai 2013 Hansjörg Gadient

«Das Thema Grünräume ist sehr gut verankert»

Bei der Verdichtung des bebauten Raums geraten die Grünräume zwangsläufig unter Druck. Im Gespräch mit TEC21 erläutern Paul Bauer und Karl Stammnitz von Grün Stadt Zürich, welche Möglichkeiten es gibt, trotzdem neue Grünräume zu schaffen oder die Qualität der bestehenden für Erholung und Ökologie zu erhöhen.

TEC21: Wie stark sind die Grünräume in der Stadt angesichts der Verdichtungstendenz unter Druck?

Paul Bauer (P. B.): Grünräume geniessen eine hohe Akzeptanz in Bevölkerung und Politik. Das zeigen beispielsweise parlamentarische Vorstösse oder direkte Interventionen von Anwohnern und Grundeigentümern. Ein typisches Beispiel ist die vom Gemeinderat überwiesene Motion für fünf neue Parks im Entwicklungsgebiet Zürich West. Auch wenn wir diese Motion nur teilweise erfüllen können, sind das wichtige Motoren für das Weiterarbeiten an diesem Thema. Auch im Gemeinderat gibt es jeweils intensive Diskussionen, wenn es zum Beispiel im Rahmen von Gestaltungsplänen um den Grünraumanteil geht.

Karl Stammnitz (K. S.): Das Thema Grünräume ist auch auf der strategischen Ebene gut verankert. Beispielsweise bekennt sich der Stadtrat in der Strategie 2025 ganz klar zur Bedeutung der Grünräume für die Lebensqualität in der Stadt. Auch in der Räumlichen Entwicklungsstrategie (RES)[1], die in intensiver Zusammenarbeit mit den anderen planenden Ämtern der Stadt entstanden ist, geht es sehr stark um das Thema Grün und Verdichtung.

P. B.: In der RES wurde festgelegt, wie sich die einzelnen Stadtgebiete entwickeln sollen: Welche will man weitgehend im Bestand erhalten, welche verdichten, wo sind die wichtigen grossen Grün- und Erholungsräume, wo die wichtigen Vernetzungsachsen, und welches sind die Freiraumstrukturen, die das Stadtbild prägen? Man hat geschaut, wo Mankos liegen und wo Chancen bestehen.

TEC21: Auf welcher Grundlage wird festgelegt, welche Grünräume bestehen bleiben müssen bzw. auf welche man verzichten könnte?

P. B.: Wir haben einen qualitativen und einen quantitativen Ansatz. Auf der quantitativen Seite haben wir die wichtigsten Herausforderungen und Handlungsfelder der Zukunft aus unserer Optik in den beiden Broschüren «Freiraumversorgung der Stadt Zürich»[2] und «Grünbuch der Stadt Zürich»[3] festgelegt. Darin postulieren wir aufgrund von Erkenntnissen anderer Länder und Städte quantitative Zielwerte von 8 m² Grünraum pro Einwohner und 5 m² pro Arbeitsplatz, die in einer Gehdistanz von etwa 15 Minuten zur Verfügung stehen sollen. Berücksichtigt wurden auch Hindernisse wie stark befahrene Strassen, die die Zugänglichkeit erschweren. Davon ausgehend haben wir ermittelt, wie gut die einzelnen Stadtgebiete heute mit Grünräumen versorgt sind (Abb. 04). In stärker unterversorgten Gebieten wird man einen besonderen Fokus auf die Grünraumversorgung legen, auch wenn man nicht überall den Sollwert erreichen wird. Das andere ist die Frage der Qualität: Entspricht die Nutzung den Bedürfnissen im unmittelbaren Wohn- und Arbeitsumfeld? Ein Beispiel dafür sind Kleingärten im innerstädtischen Bereich, die zwar gut genutzt sind, aber nur von wenigen Bewohnern. Darum will Grün Stadt Zürich zumindest einen Teil davon zugänglicher machen.

TEC21: Was gibt es denn für Möglichkeiten, in den mit Grün unterversorgten Stadtgebieten trotz Verdichtungsdruck neue Grünräume zu schaffen?

K. S.: Beispielsweise den Abbau von Barrieren wie bei der Überdeckung der Autobahn im Entlisberg, die das Quartier wieder mit den angrenzenden Landschaftsräumen vernetzt hat. Auch die Einhausung Schwamendingen ist ein Paradebeispiel, wie man mit Lärmschutzmassnahmen einerseits stark voneinander separierte Gebiete wieder verbindet und andererseits neue Freiräume auf dem Deckel gewinnt. Eine andere Möglichkeit ist die Schaffung von öffentlichen Grünräumen auf Flächen, die vorher dem Verkehr gedient haben, etwa die Pflanzung von Bäumen entlang von Strassen und auf Plätzen wie im Rahmen der flankierenden Massnahmen für die Westumfahrung (vgl. TEC21 40/2008).

P. B.: Weitere Möglichkeiten gibt es in ehemaligen Industriegebieten, die in einem starken Transformationsprozess sind und wo wir zusammen mit den planenden Ämtern überlegen, wie das Gebiet künftig aussehen soll, beispielsweise in Zürich West, Neu-Oerlikon oder der Manegg. Dort diskutieren wir im Rahmen von Gebietsplanungen über die Nutzungsschwerpunkte, die städtebauliche Struktur, die Verkehrs- und die Freiraumversorgung. In solchen Gebieten gibt es in der Regel auch eine Sondernutzungsplanung, die den Grundeigentümern eine höhere Ausnützung zugesteht und im Gegenzug mehr Qualität einfordert. Dabei kann man auch über Grünräume verhandeln. Bezüglich der Umsetzung gibt es verschiedene denkbare Formen: sei es, dass eine private Fläche an die öffentliche Hand übergeht, wo dann eine Parkanlage oder ein Platz entsteht, wie zum Beispiel der Turbinenplatz in Zürich West oder die neuen Parks in Neu-Oerlikon, sei es, dass man mit Vereinbarungen arbeitet. Das heisst, Private stellen eine Fläche bereit, die auch öffentlich nutzbar ist, und die Stadt leistet dafür einen Beitrag für Pflege und Unterhalt. Das aktuellste Beispiel dafür ist der Patumbah-Park.

K. S.: Wir machen auch Angebote zur Zwischennutzung von Flächen, die nur auf Zeit zur Verfügung stehen, wenn ein entsprechender Wunsch aus der Bevölkerung kommt (Abb. 01–03). Gerade bei neuen Nutzungstendenzen wie dem urbanen Gärtnern kann man dabei testen, ob sie sich etablieren oder wieder verschwinden.

TEC21: Bei einem Teil der neu geschaffenen öffentlichen Parks hat man den Eindruck, dass sie kaum genutzt werden. Woran liegt das?

P. B.: In neu entwickelten Gebieten wie in Neu-Oerlikon stehen im Verhältnis zur Bevölkerungsdichte grosszügige Grünflächen zur Verfügung. Logisch, dass die Frequenz entsprechend niedriger ist. Freiräume in dicht bebauten und mit Freiraum unterversorgten Gebieten sind im Vergleich dazu stärker frequentiert (Abb. 06–07). Die Bäckeranlage ist so ein Standort.

K. S.: Ich glaube, man muss den neuen Anlagen Zeit geben zu reifen. Eine über die Jahrzehnte gewachsene Anlage strahlt einfach etwas ganz anderes aus als eine neu angelegte.

TEC21: Vielleicht würden zusätzliche Angebote, zum Beispiel ein Café, die Akzeptanz erhöhen. Gibt es Bestrebungen, die Bedürfnisse der Anwohner diesbezüglich abzuholen?

P. B.: In Neu-Oerlikon mussten wir die Parks planen, als wir noch gar nicht wussten, was ausser den Parkanlagen dort hinkommen wird. Im Oerliker Park ist das Gestaltungskonzept daher bewusst so gewählt, dass es Flächen gibt, die man gut verändern kann – die sogenannte Interventionszone. Einige Jahre nach dem Anlegen des Parks wurden die Bedürfnisse des Quartiers formuliert und in einem Mitwirkungsverfahren die gewünschte Infrastruktur weiterentwickelt mit der Schaffung von zusätzlichen Spielmöglichkeiten, Sitzangeboten und Grillstellen. Das wird sehr geschätzt.

TEC21: Wir haben jetzt vor allem über die Möglichkeiten zur Schaffung von Grünräumen im Zuge grösserer Bauvorhaben gesprochen. Welchen Spielraum haben Sie bei kleinen Einzelbauvorhaben?

K. S.: Der ist deutlich geringer. Im Gegensatz zu den grossen Arealen, wo das Planungs- und Baugesetz eine besonders gute Gesamtwirkung fordert, treffen wir uns bei den kleinen Einzelbauvorhaben bei der befriedigenden Gesamtwirkung. Da liegt also die Latte deutlich tiefer, was Gestaltung und Erscheinungsbild angeht. In den klein strukturierten Gebieten ist der Grünraum daher stärker unter Druck.

TEC21: Und welche Einflussmöglichkeiten haben Sie dort konkret?

P. B.: Wir können beispielsweise Auflagen für eine Dachbegrünung oder zum Versiegelungsgrad machen.

K. S.: Teilweise können wir ökologische Anliegen auch «im Beiboot» von gestalterischen «mitsegeln» lassen. Wenn im betreffenden Gebiet zum Beispiel Sukzessionsflächen ein typisches Erscheinungsbild sind, können wir diese einfordern.

TEC21: In welcher Form fliesst neben der Erholungsfunktion die Bedeutung der Grünräume für die Biodiversität in die Planung ein?

P. B.: Eine Grundlage sind Inventare wie das der kommunalen Naturschutzobjekte oder das Gartendenkmalinventar. Zum anderen gibt es strategische Instrumente mit Informationen zur Biodiversität in der Stadt, die auf Flächenuntersuchungen basieren. Sie zeigen, wo die wichtigen Hotspots der Biodiversität oder die wichtigen Vernetzungsachsen von Lebensräumen liegen (Abb. 05).

K. S.: Paradebeispiel einer solchen Vernetzungsachse ist der ganze Bahnkorridor. Dort hat man mit den SBB die Regelung getroffen, dass Eingriffe wieder ausgeglichen werden. Auch hinter dem Alleenkonzept steckt die Idee, mit linearen Pflanzungen Vernetzungen zu schaffen. Das betrifft sowohl die Kronenebene als auch den Boden, wo wir versuchen, möglichst durchgängige Baumscheiben zu etablieren.

TEC21: Kann dort, wo keine neuen Grünflächen geschaffen werden können, auch die Aufwertung der bestehenden Flächen deren Wert erhöhen?

P. B.: Eine bestehende Fläche aufzuwerten kann durchaus eine gute Reaktion sein. Man kann zum Beispiel in einer schon bestehenden öffentlichen Parkanlage intensivere Nutzungsangebote schaffen. Eine andere Möglichkeit sind Nutzungsumlagerungen wie im oben erwähnten Beispiel der Kleingartenareale oder die Kombination von Nutzungen. Die Sportanlage Heerenschürli (vgl. inneres Titelbild) haben wir so umgestaltet, dass sie für eine breitere Öffentlichkeit attraktiv und nutzbar ist und somit auch als Erholungsraum für das Quartier dient. Neben Fussball- und Baseballfeldern gibt es dort jetzt auch eine Skateranlage sowie ein Restaurant.

TEC21: Meine Frage nach dem Nutzen von Aufwertungen kam von der Wahrnehmung her, dass viele Aussenräume grösserer Überbauungen häufig relativ monoton sind. Oft dominieren Rasenflächen neben ein paar Kirschlorbeersträuchern. Kann man durch die Schaffung vielfältigerer Strukturen auf so einer Fläche einen allfälligen Flächenverlust im Rahmen der baulichen Verdichtung wettmachen?

K. S.: Im Unterhalt von Wohnliegenschaften liegt ein riesiges Potenzial, für das den Bewirtschaftern aber manchmal der Blick fehlt, zumal sie oft keine ausgebildeten Gärtner sind (vgl. TEC21 11/2013). Wir versuchen im Moment bei den stadteigenen Wohnsiedlungen, die wir sukzessive in die Pflege übernehmen, zum Beispiel Grünflächen in weniger intensiv genutzten Bereichen zu extensivieren. Auf privatem Grund können wir vielfältige Strukturen zwar zum Teil auch in der Baugesuchsbearbeitung einfordern. Die öffentliche Hand hat aber wenig Einfluss darauf, wie diese Flächen dann langfristig gepflegt werden. Bei den Genossenschaften spürt Grün Stadt Zürich eine grosse Bereitschaft, die Umgebungsflächen sowohl für die Nutzung wie auch für die Ökologie aufzuwerten. Die Genossenschaft Gewobag in Albisrieden hat beispielsweise zusammen mit Landschaftsarchitekten ein langfristiges Entwicklungskonzept für die Bewirtschaftung ihrer Flächen erarbeitet, zu dem wir ebenfalls Anregungen liefern konnten.

P. B.: Einen grösseren Handlungsspielraum als bei bestehenden Wohnsiedlungen gibt es bei Ersatzneubauten. Dort entstehen oft wesentlich vielfältigere, durchmischte Aussenräume, da man heute andere Vorstellungen von der Umgebungsgestaltung hat als noch vor 30 Jahren.

K. S.: Ich glaube, das ist auch eine Reaktion auf die grösser werdenden Bauvolumen, denen man Freiräume mit einer höheren Dichte an Strukturen entgegensetzen muss, damit die Proportionen trotzdem stimmen und gut nutzbare Aussenflächen entstehen.

TEC21: Beim Neubau der Genossenschaft «Mehr als Wohnen» wird ja ein Teil des Aussenraums als Nutzgarten gestaltet (vgl. «Sommerblumen und Stadtmenschen», S. 10). Wie bewerten Sie das?

K. S.: Wichtig ist aus unserer Sicht, den gesamten Nutzungsanforderungen der Bewohner zu entsprechen und einen guten Ausgleich zwischen Nutzungs-, Gestaltungs- und ökologischen Ansprüchen zu finden. Neben einem Nutzgarten braucht es also weiterhin Spielplätze und Platz zum Fussballspielen oder um sich abends zu treffen. Das ist beim Projekt «Mehr als Wohnen» gut gelungen. Schön ist dort auch der Übergang zum öffentlichen Andreaspark. Die vertragliche Regelung mit den Anstössern sieht vor, dass der an den Park angrenzende Teil zwar weiterhin den privaten Grundeigentümern gehört, aber durch die öffentliche Hand gepflegt wird und damit auch der Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Auf diese Weise verschmelzen die privaten und öffentlichen Freiräume.

P. B.: Neue Nutzungsformen und gemeinschaftliches Gärtnern propagiert Grün Stadt Zürich im Zusammenhang mit der Einrichtung eines Kleingartenareals im Dunkelhölzli als Ersatz für jene Flächen, die beim Bau des neuen Eisstadions verloren gehen. Dies entspricht offensichtlich einem wachsenden Bedürfnis der Bevölkerung.

Anmerkungen:

[01] Stadt Zürich: Räumliche Entwicklungsstrategie des Stadtrats für die Stadt Zürich. Zürich 2010.

[02] Grün Stadt Zürich: Freiraumversorgung der Stadt Zürich. Zürich 2005.

[03] Grün Stadt Zürich: Das Grünbuch der Stadt Zürich. Zürich 2006.TEC21, Fr., 2013.05.03

03. Mai 2013 Claudia Carle